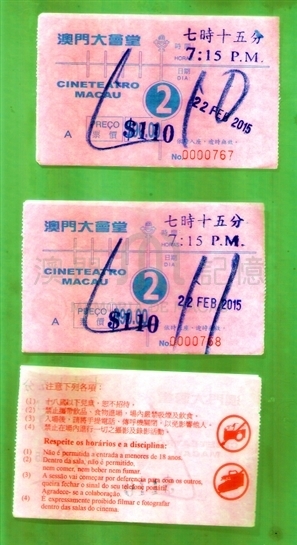

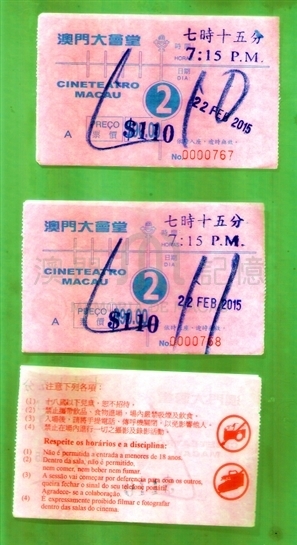

適逢加價,3D電影的價錢由$90加$110。(新價錢以蓋章方式蓋在原有價錢上)

關聯資料

更新日期:2025/05/28

適逢加價,3D電影的價錢由$90加$110。(新價錢以蓋章方式蓋在原有價錢上)

更新日期:2025/05/28

每經新馬路平安戲院舊址,都有“桃花依舊,人面全非”的感覺。這家戲院停業多年,現時經營時裝生意,整座建築物外貌依然不變。院內的佈局:進門是寬長的大堂,門口兩側設售票房;通過入閘處,仍是大堂的延伸,作為通道,左側是地下堂座,右側上二樓堂座及機房。平安戲院於一九三五年開幕。整座建築物樓高四層,外型雅觀,前座為商住樓宇,後座為戲院,佔地萬多平方呎。戲院座位近千個,初期取名“卡爾登”,至開業才易名“平安”。首映西片《風流寡婦》,為取吉兆,改戲名為《風流貴婦》。由於戲院位於繁盛的商業區,而且有聲電影面世才幾年,佔了天時地利,生意興旺。平安戲院是放映美國電影公司攝製的影片專線之一,也首映粵語、國語電影,屬首輪影片放映戲院。抗戰期間,上映《血戰台兒莊》、《平型關大捷》及《抗戰實錄》等救亡電影,宣傳抗日;也曾上演粵劇、話劇,舉行重要集會,二十世紀六七十年代,每年“十.一”國慶大會都在這裡舉行。五十年代,戲院商聯營,計有平安、域多利、國華、清平、麗聲,後來再加入東方。平安戲院營辦期間,業權先後轉換多次,其後由於地產有價,戲院業生意冷淡,至一九九三年二月一日結業,為地產商以高價收購平安地段,計劃興建大型綜合性高廈。可能因地產市道淡靜,平安戲院重建遲遲未動工,依然迄立。

平安戲院

民國元年(1912年1月1日-1912年12月31日)9月17日,澳門政府批准,華商古嘉南捷成影畫戲院在白眼塘前地(Largo da Caldeira)的官地上興建一大棚,用於放映電影,並向政府繳納租金,為期一年。澳門歷史檔案館藏民政管理檔,第263號卷宗,第S-L號文件,轉引自施白蒂:《澳門編年史:20世紀(1900-1949),第70頁;陳麗蓮:《澳門影業百年回顧》,第10頁。其依據為1916年捷成影畫戲院東主古嘉南給澳門政府稟紙。

白眼塘前地興建大棚放映電影

咸豐七年(1857年1月26日─1858年2月13日)3月7日,澳門最早的劇場都是臨時找塊地方搭個枱子而成的,為了在澳門建造一個固定劇場,澳門市民中一些戲劇愛好者召開了會議,推舉費雷拉.門德斯(João Ferreira Mendes)上校、格爾馬諾.馬葵士(Pedro Germano Marques)、索薩.阿爾文(Francisco Justiniano de Sousa Alvim)、科埃略.山度士、貝爾南多.古拉爾特、若瑟.馮塞卡等人組成一個委員會,組織一次公眾募捐,以集資興建一所劇院。改變以往只能在街頭小巷演出的局面。最初曾考慮將劇院建在聖拉法爾醫院裡,後被否決。委員會又請求政府批給嘉思欄兵營附近一塊地方,但遭拒絕。批給的是聖多明我會修院舊址。委員會對該地並不滿意,再次向政府提出新的申請,終於4月2日獲得聖奧斯定廣場附近一處地皮。隨後即在澳門、香港發起了籌款活動,一年之間,籌得捐款達2000銀元,遂開始了劇院的建設。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第130頁;Manuel Teixeira, Toponlmia de Macau, Vol. 1, pp. 321—322; 金豐居士:《72歲土生葡裔一舉成名,小人物與葡皇並列》,載《新報》2006年1月5日。

戲劇愛好者組織募捐以興建劇院

民國四年(1915年1月1日─1915年12月31日),澳門域多利電影公司在營地街開辦第二間域多利影院,該建築為石磚砌造。幾年後,影院拆毀。其中1919─1921年,影院由黃.菲利蒲(Filipe Hung)接管經營,至1922年3月3日,又由另外一間新公司接管經營。飛歷奇(Henrique de Senna Fernandes):《澳門電影歷史“默片時代”》,載《文化雜誌》第17期,1993年。按黃.菲利蒲,當即澳門商人黃家駒之葡文名,黃家駒與其弟黃家聰為澳門著名電影商,當時全澳7間電影院兄弟二人佔有3間,分別為南京、平安與國華。

澳門域多利電影公司開辦第二間影院

途經氹仔舊城區客商街與地堡街交界處,仍然見到結業多年的海寶戲院。海寶戲院於一九六二年在嘉妹前地建成,其建築前座大堂三層高,後座為高大的平房堂座,面積不大,設有三百多座位,是離島唯一的戲院,在舊城區顯得較為突出。當年放映的電影,多是白燕、張活游、黄曼梨等明星主演的港產粵語片。其時,氹仔炮竹業興旺,與澳門交通不便(尚未興建澳氹大橋),又缺少文娛節目,居民生活餘暇,每多看電影,故海寶戲院便成為當地居民消遣的娛樂場所。至二十世紀六十年代,本澳戲院業開始衰落,先後有多間戲院陸續結業,而海寶戲院亦於一九七二年停業。不過,自從澳氹大橋通車後,兩地交通方便,即使離島沒有戲院,居民想看電影,乘車來澳也很便捷。海寶戲院開設前,記得氹仔告利雅施利華街也曾有全義戲棚,建築設備簡陋,放映機與堂座中隔一條街,放映時如果下雨,光束透過雨點直射到銀幕上,除影片影像外,還增添雨絲的黑影,花斑斑的,那時我們呼之為“過街電影”。雖然戲院設施落後,但當地居民也不大計較,仍會入場觀看。海寶戲院結業,大門深鎖,院內設備及座椅早已搬走。聽説二十世紀八十年代間,曾有商人擬將之改設製衣廠,因當地水電不足,致計劃擱置;又有建築商擬將之拆建成五層高住宅,因有關方面規限興建三層高樓房,不合化算,計劃又告吹。

氹仔兩家戲院

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)