引言

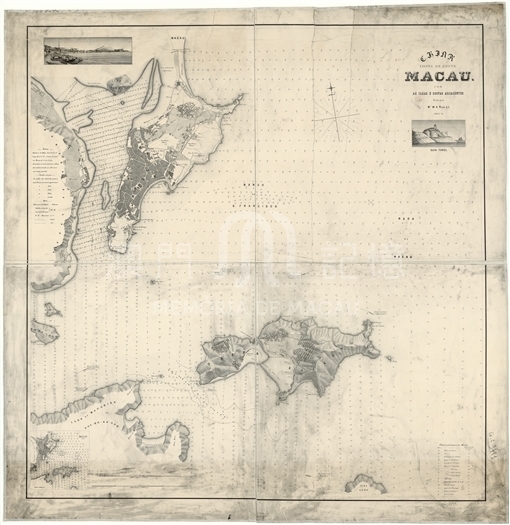

在前文《澳門旅遊攻略(1867年)》中,我們通過梅輝立(William Frederick Mayers)等人所著的《中日商埠志》(The Treaty Posts of China and Japan),探討了十九世紀澳門的氣候、前往澳門的交通、當地住宿,以至購物資訊,然而,澳門作為一個充滿歷史和文化的城市,還有更多值得深入探索的景點和活動,接下來,本文將與讀者一同繼續揭開《中日商埠志》,循著其中的推介路線在澳門來一場1867年的城市漫遊(Citywalk)。

一、 城市漫遊(Citywalk)

2023年,內地年輕人中興起兩種截然不同的旅行模式,一種是特種兵式旅行,另一種則是城市漫遊式(Citywalk)旅行。前者主打的是高時效和性價比,務求在有限的時間內,以最少的時間和費用遊覽最多的景點,經常日行數萬步;後者卻恰恰相反,主打慵懶和閒散。“Citywalk”這個概念起源於英國倫敦的“London Walks”(倫敦漫遊),指在城市裡隨意漫步或探尋一些特色的景觀路線,深度體驗該城市的歷史、人文、景觀等非常隨意和無目的性的旅遊方式。換言之,在任何一個城市裡,漫步於獨特的城市路線上,用雙腳丈量,深入城市的肌理,貼近城市的呼吸,慢慢感受城市的魅力,都可稱之為Citywalk。《2023旅遊調研報告》中顯示,在躺平式旅遊、就地旅遊、跟老年團旅遊、特種兵式旅遊等幾種新型旅遊方式中,82%的人選擇了Citywalk。城市漫遊式旅行的興起同時側面反應從前傳統打卡式旅遊已無法滿足人們的旅遊需求。在物質豐富的年代,人們對旅行的需求呈現更多元化的趨勢,不自覺開始追求更有深度、溫度的高質量旅遊體驗。沉浸式的城市漫遊能夠讓人深度融入城市,將旅遊的範圍擴展到非傳統意義的景點,例如一條老街、一口老井、一幢老建築,都可能成為Citywalk的駐足點。【1】

作為一種旅遊新風尚,城市漫遊隨著疫情後復常與內地旅客一同來到港澳地區,為此,香港旅遊發展局於2023年9月與小紅書合作以Citywalk為主題,推出「香港漫步指南」,吸引旅客以腳步丈量香港的大街小巷,5條Citywalk路線除了包括香港最熱門的景點,還對重點節慶活動進行介紹,例如9月底舉辦的中秋大坑舞火龍活動、時隔5年再次復辦的盛大國慶烟花匯演等。【2】而事實上,早在1867年,《中日商埠志》便已為來澳旅客推薦澳門Citywalk路線。

二、 澳門1867年的城市漫遊

1. 南灣濱海大道

道路設施是現代城市發展中至關重要的一環,道路的建設和維護是提供居民和旅客優質生活和豐富體驗的重要前提。而對Citywalk這種以步行為主的旅遊形式而言,良好的道路設施可以確保人流順暢及安全,使行人能夠輕鬆信步其間並享受步行環境,《中日商埠志》推薦的第一條Citywalk路線始於南灣,指出“近年來,南灣得到了極大的改善,如今成為一條漂亮的濱海大道。”【3】這裡所提及的改善,很有可能涉及道路上的整治,因為文中緊接著便說以花崗岩碎石鋪設的道路寬約五十英尺,即15.24米,路面是堅實的花崗岩砌石,可以通往陡斜的防波堤。【4】這條堅實而寬濶的道路,無疑就是後來1869年憲報中所指的南灣街(Rua da Praia Grande)【5】,也就是今天的南灣大馬路。另外,根據約1890年的歷史照片(圖1),我們可以一窺當時南灣街的寬廣,尤其在1867年時尚無沿岸的植樹,因為在南灣街的 107 棵“心葉榕”(Árvore de Pagode,塔樹,或者稱Árvore de S. José,聖若瑟樹),是在1877至1878年才種植的,【6】因此,1867年的南灣街雖無樹蔭,但整體感覺上更為開揚。

良好的道路設施固然是Citywalk的前提,然而,南灣本身在人文和自然風光上的特色亦是不容忽視的賣點,《中日商埠志》稱:

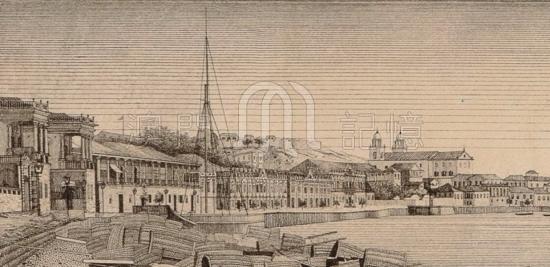

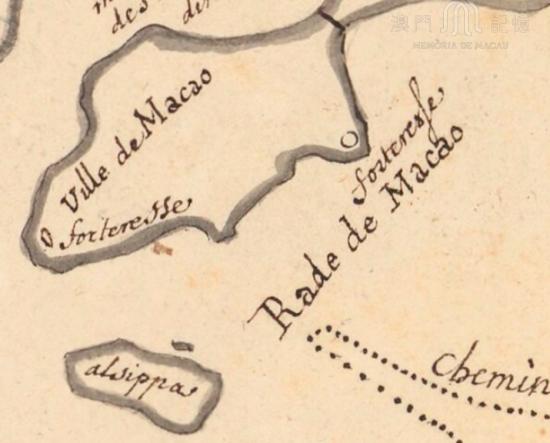

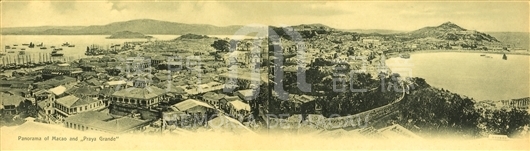

“由西邊的西望洋山到東邊加思欄炮台的所在山丘,海岸淺灘呈現出有規律的弧線,形成南灣,沿岸都是建造精良的房屋,街道在這些房屋上方向高處延伸,從狹窄的山脊北側一直延伸到半島中部的平坦地帶。這種階梯狀的地勢沒有高到造成不便,卻有利於排水,使居住區更加衛生,同時也使衆多的教堂塔樓顯得更加鮮明悅目。緊挨著弧線中心的是陡峭的炮台山,山頂有高聳入雲的古老炮台,而位於西邊崎嶇的山頂上的西望洋聖堂則顯眼地俯瞰著整個城鎮,東望洋山的教堂和炮台則在更高、更險峻的山坡上傲然挺立。”【7】

可見,一方面,南灣的弧線海岸是大自然的傑作(圖2),另一方面,南灣亦是遠眺大炮台、西望洋聖堂、東望洋炮台等這些城市天際線的絶佳觀景位置(圖3、圖4、圖5),此外,《中日商埠志》亦關注到位處南灣的建築:

“弧線上分佈著一列約半英里(按:約800米)長的房屋,政府合署大樓位於這一弧線的中心,是一座堅固而寬敞的建築,沒有任何建築裝飾。緊鄰政府合署大樓的是一座警衛室,警衛室上方較高的平台上是一排主要由香港居民租用或擁有的房屋。在南灣沿岸和較好的街道上,建築風格簡潔而堅固,厚重的鐵窗沿襲了宗主國的傳統。在這方面,唯一的例外是幾年前由富有的居民梅洛先生建造的一座精緻建築…這座房子突出的兩翼和科林斯柱式,與南灣的其他建築形成鮮明對比。”【8】

文中所提及的政府合署大樓當時是多個澳葡政府部門的辦公場所,這座古典的磚木結構建築後來因遭歷年風暴的破壞,以及被白蟻嚴重侵蝕而破敗不堪,澳葡政府在1946年通過拆除政府合署大樓工程的財政預算,準備拆毀舊大樓,興建新的政府合署,工程於1948年正式動工,新政府合署大樓至1951年5月21日落成,【9】直至後來又因地方不敷應用,大樓內的公共部門相繼遷出,整座大樓只作法院用途。澳門回歸後,大樓正式更名為初級法院,直至2003年初級法院遷出,【10】其後一度成為各種表演及展覽的臨時場地,按特區政府最新的規劃,大樓日後將由司法機關使用。

圖5 從南灣遠眺東望洋山,1866年

至於文中所提及的另一座建築,則是屬於澳門富商塞爾卡爾男爵(Baron do Cereal)梅洛(Alexandrino António de Melo)的豪華別墅,由著名的土生葡人建築師托馬斯.阿基諾(José Agostinho Tomás de Aquino)於1849年主持建成,【11】人稱南灣別墅或塞爾卡爾宮,由一幢兩層高的南歐風格建築物和一個很大的花園組成。整座兩層高的建築物正面朝向南灣,將望海風光盡收眼底,結構上以花崗岩為牆基,牢固堅實,有效加强對强風吹襲的抵禦力,佈局上別出心裁,對稱之中又配以突出的兩翼及入口門廊使平面呈山字形,立面以寬大的陽台豐富了建築的空間層次,而上下兩層共14條科林斯式石柱以及上層具古典式托座及三角形山花裝飾的門窗,則增添了這座別墅的典雅和氣派。1876年,澳葡政府通過簽訂合約,租賃該別墅作為總督官邸。【12】梅洛的妻子後來把這座別墅抵押給渣打銀行,由區法院法官拍賣給能支付其作價金額五分之四,即25,068.66元的人,別墅最後由澳葡政府於1881年購入(圖6、圖7),【13】直至澳門回歸後,該建築物成為澳門特別行政區政府總部。政府合署大樓與南灣別墅是南灣的標誌性建築,這不僅體現在《中日商埠志》的文字中,一張年代約在1900年的南灣明信片上,亦在南灣一眾建築中特意選取了這兩座建築物來呈現(圖8)。

Citywalk並非駐足於單一景點,而是具有流動性的,因此,道路網絡的可達性和連接性對Citywalk的實行至關重要,南灣向外延伸的道路網絡主要是兩個方向,一是“往內陸延伸的道路,大多數是狹窄的街巷,其中陡峭上升的路段被稱為‘巷’(Travessa)和‘斜巷’(Calçada)”【14】;而另一個方向則是“大膽地沿著東面向海的懸崖斜坡的迂迴道路,其穿過整個半島並通過交叉道路與從市內街道延伸到關閘的中央馬路相連”【15】,與連接內陸的狹窄街巷相比,這條道路被《中日商埠志》評價為“修建精良(excellently constructed)”,而在兩者之中,後者亦順理成章被選定為Citywalk路線:“從南灣東端經劏狗環一路沿海岸線到關閘是漫步的首選路線”(圖9)。【16】那麽,我們一起移步至南灣東端,繼續這趟旅程。

2. 向劏狗環出發

在南灣東端,矗立著加思欄兵營和炮台(圖10),《中日商埠志》亦為我們提供了該兵營和炮台的最新資訊:

“1865年,位於此地的舊炮台部分範圍連同鄰近的聖方濟各修道院被拆除,以建造能容納一個營的兵營,兵營於 1866 年竣工。該炮台的外圍工事也得到了很大程度的增補和改善。”【17】

另外,

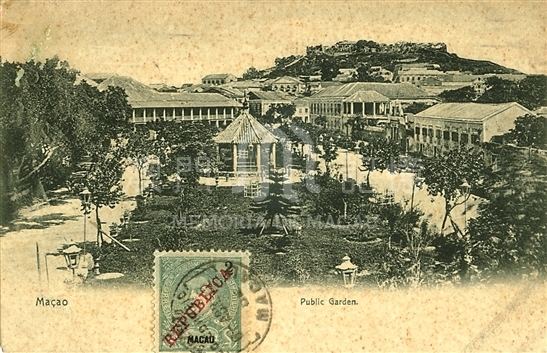

“緊鄰新兵營和加思欄炮台的一個狹長空間最近被改造成公共花園。一個典雅的中式凉亭在花園中央竪立作為音樂亭,每逢周日和周四的日落時分,駐軍樂隊會在此演奏。”【18】

這裡所指的便是1865年建成的澳門第一個公共花園加思欄花園(圖11),【19】而文中的音樂亭亦可以由歷史照片中一窺其貌(圖12、圖13),倘若希望在Citywalk的旅程中欣賞一場音樂演出,最合理的安排應是在週日或週四白天自南往北漫步南灣,日落時分到達加思欄花園,觀賞音樂演出後返回南灣的皇家酒店(Royal Hotel)用膳和休息,翌日再向劏狗環出發。

圖10 加思欄兵營和炮台,1866年

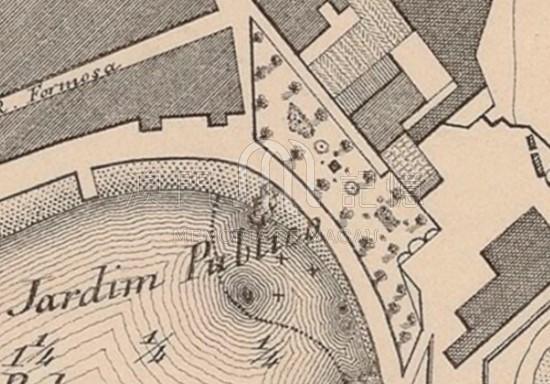

圖11 加思欄花園範圍,1866年

離開南灣,沿著今天的加思欄馬路(圖14)前往劏狗環,首先會發現自己身處城牆和大海之間(圖15):

“一道高約16英尺(按:約4.88米)的牆圍繞著城鎮較古老的區域,大約建於1622年。這道城牆從大炮台的一角延伸至加思欄炮台(按:應更正為聖若昂堡壘)所在的山丘,並往上與炮台相連,然後延伸至沿海道路。”【20】

隨著腳步北移,踏入今天的白頭馬路,可選擇在白頭墳場(圖16)稍作休息:

“巴斯人以前在這裡為數衆多,他們在加思欄炮台和東望洋山之間向海的懸崖峭壁上建立了一個墓地。自沿海道路的水平線逐級向下砌築一道道垂直的擋土牆成為五層階地,在低矮的圍牆中央有一個精美的大門。狹窄的階地表面簡單地用草皮覆蓋,十三座一模一樣的長條形扁平花崗岩墓石在其中並排而立。這裡既寧靜安舒又能遠眺海景,是人們運動時最喜愛的休息之處。”【21】

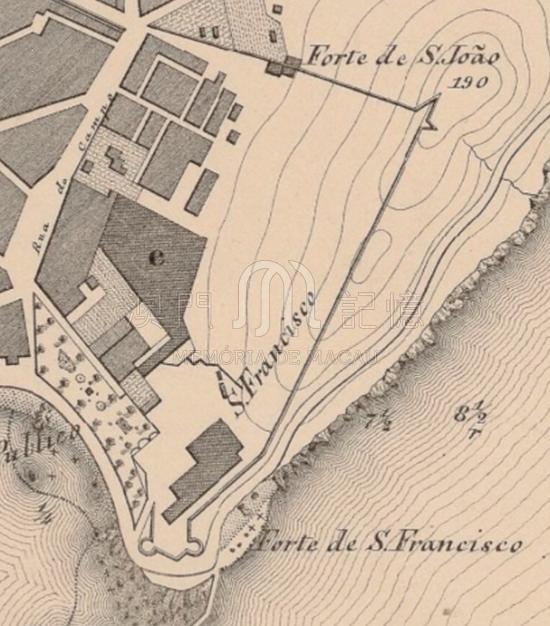

圖15 澳門城牆東端佈局,1866年

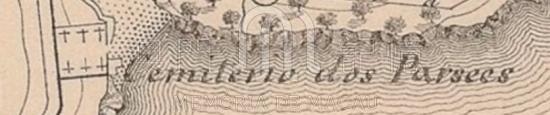

圖16 白頭墳場範圍,1866年

在白頭墳場歇息之際,除了能遠眺海景,向北望去還能看到東望洋炮台:

“位於高聳的山丘之上的東望洋炮台是最著名的炮台…這座炮台建於1637年至1638年,之前建造的小教堂現在仍然存在,每年8月5日的節日都會有虔誠的教徒到訪。該炮台配有24門大炮。”【22】

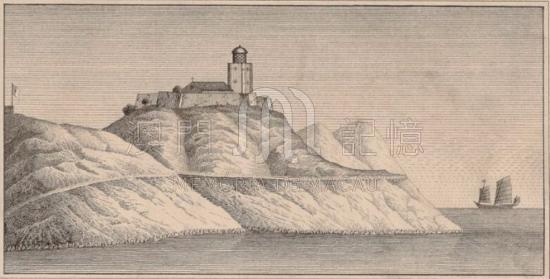

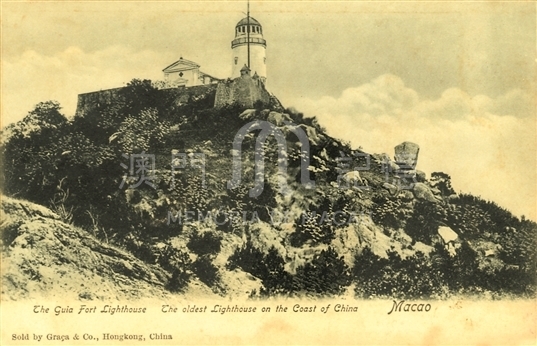

文中的小教堂是指俗稱聖母雪地殿的白雪聖母小堂,8月5日則是紀念傳說聖母在當天令炎夏的埃斯奎利諾山(Esquilino)上白雪皚皚。【23】除了教堂和炮台,1867年的時候,人們還能在東望洋山看到落成不久的東望洋燈塔(圖17、圖18):

“1865年,充滿干勁的阿穆恩(José Rodrigues Coelho do Amaral)總督利用東望洋炮台的海拔高度,建造了中國海域的第一座燈塔。炮台圍牆內的一座塔樓將燈的高度提升至高於潮漲時的水位線333英尺(按:約135米)。在晴朗的天氣下,白色的燈光在20英里(按:約32公里)外清晰可見,而且燈可以64秒內旋轉一圈。該燈塔於1865年9月24日首次亮燈。”【24】

圖17 東望洋燈塔,1866年,圖中清晰可見在東望洋山腰面向大海的道路

3. 踏浪劏狗環

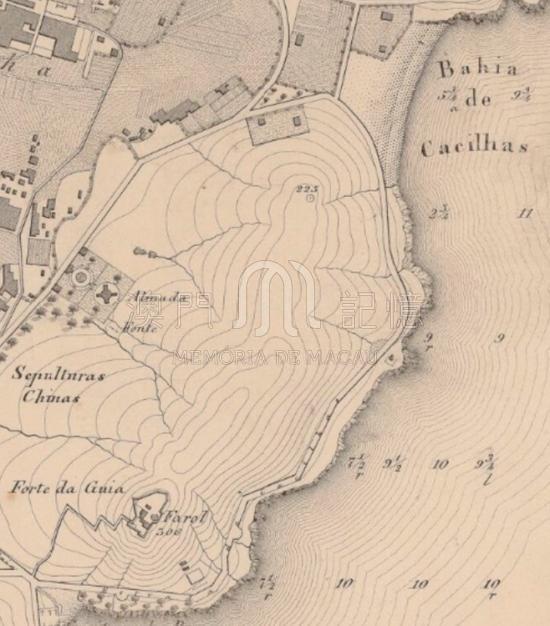

從白頭墳場出發,轉入倘按字面直譯應稱“劏狗環馬路”的海邊馬路(Estrada de Cacilhas),此路比起相對筆直的加思欄馬路、白頭墳場尤其顯得迂迴曲折(圖19),然而,亦正是這種迂迴能讓人在信步其間之際步移景異,饒生旨趣。而提起劏狗環,《中日商埠志》指出:

“1622年…一支由16艘船隻組成的荷蘭艦隊試圖攻佔澳門未果,攻擊部隊在東望洋山外的劏狗環登陸,但被擊退並損失慘重。”【25】

這場戰役在澳門歷史上影響深遠,戰勝荷蘭人的6月24日當天後來被定為澳門的城市日(Dia da Cidade de Macau),然而,Citywalk的旅程來到劏狗環並非僅僅為了發思古之幽情,更是要展開一場別樣的體驗:在劏狗環游泳!

圖19 迂迴曲折的海邊馬路

在炎炎夏日,游泳是一項令人愉快且消暑的活動。如今澳門適合游泳的地方多不勝數,除了游泳池和水上樂園外,戶外的暢泳勝地無疑首選黑沙海灘,然而,在遠早於“黑沙踏浪”成為“澳門八景”的1867年,在澳門游泳的選擇並不多,《中日商埠志》提供了兩個建議:

“劏狗環有一個很好的海水浴場,另外,在南灣西端兩個突起的山丘之間的一個小海灣,就是西灣(葡萄牙語作“Baia do Bispo”,英語作“Bishop's Bay”,因為面對西望洋的主教府)更便於海浴。”【26】

可見,劏狗環和主教灣是當時澳門兩大暢泳勝地,然而,雖然這兩個地方的自然環境得天獨厚,有著遼闊的沙灘和清澈的海水,但硬件配套方面卻是未如人意,

“儘管對旅客有著不言而喻的好處,然而,這裡從來都沒任何沐浴設備或建築,女士們只能借助用船隻的墊布或帆布搭建的臨時更衣室來沐浴。”【27】

另外,當時的年代尚未有救生員這種職業,因此,《中日商埠志》亦貼心地提醒:

“海灘離岸邊有一段距離是淺水區,但其中有許多高低不平之處,不熟悉的泳客應當留意。”【28】

當然,即使不諳水性,亦可在岸邊享受陽光、迎著海風聆聽浪聲潺潺,抬頭北望也能遠眺用作伊斯蘭墳場的綠地或馬交石炮台。

餘論

告別劏狗環的陽光與海灘,沿著馬交石炮台馬路、亞馬喇馬路、馬交石斜坡、亞馬喇土腰等道路前往關閘,是這條“從南灣東端經劏狗環一路沿海岸線到關閘”【29】的Citywalk路線的最後一段,雖然沿途並無太多特別的景點,只是在田園和山丘之間穿梭,同時感受澳門半島北部沿岸風光,然而,這種遠離煩囂的隨性和休閒卻也正是Citywalk的魅力所在。

雖然“從南灣東端經劏狗環一路沿海岸線到關閘”是《中日商埠志》推介的Citywalk首選路線,然而卻不是唯一一條Citywalk路線,續篇將繼續探索1867年澳門Citywalk的其他可能。

注釋:

1. 梁小碧:《Citywalk掀起的旅遊熱潮》,《小康》2023年30期,第72頁。

2. 《小紅書夥旅發局推旅遊指南吸引更多遊客來港》,香港商報網,2023年9月28日。

3. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 212.

4. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 212.

5. Boletim da Provincia de Macau e Timor, 26 de julho de 1869, p. 142.

6. 阿豐索(José da Conceição Afonso)著,范維信譯:《澳門的綠色革命:19世紀80年代》,《文化雜誌》1998年第3、4期(總第36、37期),1998年,第122頁。

7. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 211.

8. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 212-213.

9. 施白蒂(Beatriz Basto da Silva)著,金國平譯:《澳門編年史──二十世紀 (1900-1949)》,澳門基金會,1999年,第298頁;施白蒂著,思磊譯:《澳門編年史──二十世紀(1950-1988)》,澳門基金會,1999年;李鵬翥:《澳門古今》,三聯書店(香港)有限公司、澳門星光出版社,2006年,第16頁。

10. 呂澤強:《南灣舊法院大樓的建築特色》,《澳門雜誌》2020年第6期(總第139期),第76頁。

11. 施白蒂著,姚京明譯:《澳門編年史──十九世紀》,澳門基金會,1998年,第102頁。

12. 施白蒂著,姚京明譯:《澳門編年史──十九世紀》,澳門基金會,1998年,第203頁。

13. Manuel Teixeira, Toponímia de Macau, Vol. 1, Macau: Centro de Informação e Turismo, p. 72.

14. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 213.

15. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 213.

16. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 219.

17. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 221.

18. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 217.

19. 阿澤維多(Cândido do Carrno Azevedo)著,喻慧娟譯:《19—20世紀之交澳門和果阿的浪漫主義與體育運動》,《文化雜誌》2004年第4期(總第53期),第78頁。

20. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 212.

21. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 216.

22. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 221.

23. 金國平、吳志良:《澳山、東西望洋考》,《澳門研究》2002年第2期(總第15期),第212頁。

24. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 225.

25. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 212.

26. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 221.

27. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 221.

28. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 221.

29. William Frederick Mayers, Nicholas Belfield Dennys, Charles King, The Treaty Ports of China and Japan, London: Trübner & Co., HongKong: A. Shortrede and Co., 1867, p. 219.

更新日期:2024/04/30

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)