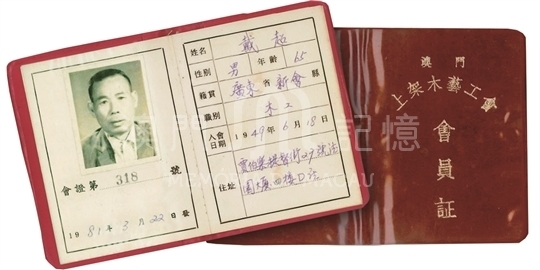

戴超,1917年在廣東新會出生,16歲來到澳門學師做傢俬。抗戰時期,他拉車謀生,被葡國兵強迫去打井水、洗廁所,遭受的痛苦令他一生難忘。抗戰勝利後去香港打工,1948年回澳門,1958年支援廣州建設,在廣州鋼鐵廠做工。1962年回澳門繼續做木工,1981年退休,去香港跟子女居住。

圖1 戴超,澳門上架木藝工會提供。

“如果死不去就算幸運”

我叫戴超,1917年在廣東省新會縣的農村出生。應該是1933年年尾農曆十一月左右,我16歲,來到澳門學師。我學古典傢俬。

我16歲出來,去那個四邑渡坐船。那隻船我還記得叫“利民拖渡”。

我是自己一個人出來澳門,那時我媽媽仍在新會農村鄉下,我爸爸很早就離世了,我三歲時爸爸已不在。我有一個家姐、一個哥哥和一個妹妹。我爸爸離世時,我妹只有一歲,我三歲,爸爸的樣子我都已經不記得了。

我的童年就很慘了,俗語說,“慘到像廢人”,母親要養四個兒女,多困難啊,尤其是早幾十年在農村,“你死你賤”(死了都不會有人理會),如果死不去,就算幸運。

我沒有讀書。在農村生活困難,沒有飯吃,每早幫阿叔看牛,而阿叔會給少少錢買餸,生活就是這樣。在農村,十歲才入學讀書,讀了三年,但學的東西好少。因為要去做農活,無時間讀。

我哥哥大我六年,他出來也是學古典傢俬。我來澳門期間,他就去了越南工作。

我在澳門米街合記傢俬舖學了三年。以前學師的制度和現在很不同,以前學師的生活好像奴隸一樣。

一生難忘

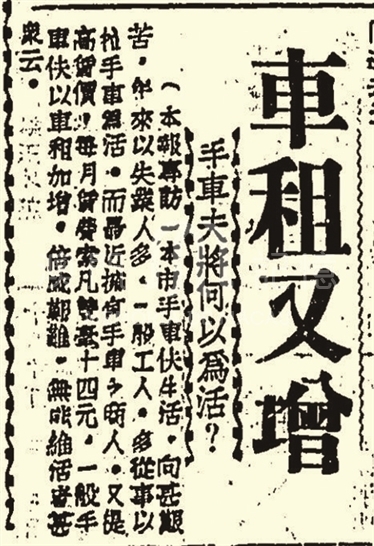

抗戰時,日本仔打中國的時期,澳門的情況我都仍記得多少的。1937年北京盧溝橋“七七事變”,廣州淪陷期間應該是1938年,那時澳門沒有工作做,我去做拉車的工作,那時是用木來拉車的。我們這班人在司打口,在愛群酒店門口,真的一生難忘,為何我會一生難忘?葡國人每個星期要我們八個人交20元(咖啡錢),那時候拉車工錢只有三五毫,若果我們不給錢,他們就會在晚上八點多九點這樣就拉我們去下環街,除了洗廁所,亦都用粗繩去打井水,水池是一米高的,拉到我們手都爛。第二次還打到我手都腫。我以後就不拉車仔了,真的令我很難忘。

拉了差不多半年,拉不了後改去收爛鐵、爛傢俬等去賣,反而能搵到糊口。那時候在高士德大馬路,那些樹都不是很高,有些人撿榕樹果作食物,食了兩三天,第三天就不見了他。那時候我在高士德坐單車周圍去,甚至在上架行會館門口,差不多一天有一個死屍,那時餓死好多人。當時澳門的米一元才得三兩八。拉車一次只是三毫子。肚餓都沒有辦法,也要撐住。

後來我1939年結了婚,開始做收賣,做了三年。1941年之後沒有再做收賣,1942年期間走難,返回去新會耕田,做農工。那時候農村都一樣餓死好多人。我返去種薯仔,拿一些生果、餅乾到街市賣,從而找兩餐糊口。

至1943年再回到澳門。做傢俬,再做本行。在沙欄仔斜路腳漢昌隆傢俬鋪做。

1945年和平後,我到了香港。做傢俬,去那些樓廠(地盤的意思)做裝修傢俬。當時每天的工資是兩至三元。直到1948年11月份回來澳門,整個家搬回來澳門。

我有六個女,一個兒子,大女是大妗娘。我六個女,有三個在香港,一個在澳洲,一個在新加坡,澳門有一個。

支援廣州

1958年支援廣州,是由上架行會組織我們去的。

1948年,我從香港全家人回來澳門,同樣都是做木工、做建築,在水坑尾的又和建築,即在崔德祺先生那間公司做。

1948年回來澳門,一直做到1958年去廣州支援建設,在廣州鋼鐵廠白鶴洞,周總理好支持那間國營廠。在那兒是做模型的工作。若果不是做木的人,沒有這個技術就很難做,是做傢俬的人才能做到,因為要好仔細。廣州工資是88.32元,但我是帶薪水過去廣州工作的。

支援廣州,是由上架行會組織我們去的。

1962年我回來澳門。

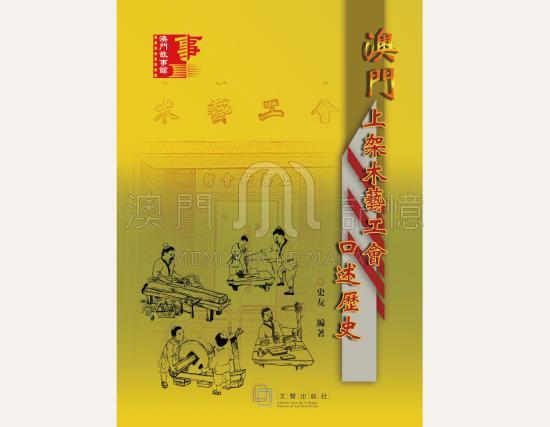

籌劃成立工會

我1945年過去香港,澳門街好多人都過香港做木工搵食;剛好我們一班人,梁培1、馮培2他們晚晚吃完飯之後在灣仔傾“國事”,馮培、梁培說澳門需要組織一間工會,談了有一年這樣。

剛好我和梁培他們是一起做的,所以梁培、馮培他們回來組織了澳門第一間工會,就是上架木藝工會。以前殖民地澳門不准許用“工會”這兩個字,講“商會”就行,講其他什麼“會”就可以,但講“工會”就不可以。

梁培他們1947年回來,在上架行找陳恩記、何成談好了,澳門街一定需要一間工會。陳恩記是木工,何成也是做木的,大家很容易談好的。以前都叫上架行會館,當時還未叫工會,至到1948年,梁培和馮培加上十個八個人去改組,當時都很順利,大家都是木工嘛,就叫“工會”了。

以前國民黨陳振堂辦會館時是掛國民黨旗,不是五星旗,改組後是掛五星紅旗。1949年之後升五星旗,1950年,上架行會館是澳門第一間成立的工會。“工”是上架木藝工會第一個工會用的,是幾百年以來澳葡政府第一間組織用。為什麼這麼順利,因為我們的辦事人是愛國愛澳的,澳葡政府就不能說“不”。

我1948年回澳。在1949年入會。

“公會”、“工會”之分

黃慶鏘3補充,在1922年澳門“捷成事件”之後,全澳門華人團體罷工和罷市。因為那個事件之後,葡國政府不允許所有華人組織團體。直至抗戰勝利的時候,國民黨有些人來到澳門,如果行業要組織團體,他們會幫一些行業去中央(中華民國)註冊,可以組成團體。所以抗戰勝利之後,澳門一些華人紛紛去組織團體,但團體不是工人組織,是老闆行業的組織,要用公平的“公”。後來到了1950年改組以後,就可以叫工人的“工”。

驚怕辦證

我在1981年正式申請過去香港。以前去香港不需要任何證件,但至1955年後才需要證件,坐船過去就可以了!

我的證件出生日期是1916年9月13日,但實際上我是1917年12月,是報大了一年。因為那時候50年代初期,澳門需要拿身份證,在龍嵩街那區的一間小房子,比這兒更小,但有幾十人在一起,他問我,“喂,你幾多歲,點點點”,我隨便答他“幾多歲”。那時候殖民地政府的人,如果我講慢些,他們都不同你辦。惡到你驚!

一班人周圍跑

1962年我回來澳門後,我們這班人做木工,矮仔新、長來來、劉勝等,那時候沒有什麼做啊,做金來大廈,我們這班人周圍跑,即是和一班有一定技術的木工工人,自己“埋堆”在一起,自己去跑,判一些工作去做。我那時候做三間公司的判頭。有林旺(時代公司)、崔德祺(又和公司)、王國忠(恆昌建築公司),本來王國忠是和崔德祺一起的,後來王國忠能賺錢,就自己發展。所以我一個人做三間公司,其實都很辛苦,我做了十多年,你想我能有多少錢,連十萬元都不夠!

那時候的工價,我做第一次判頭時,是1964年,林旺要做高樓街,一天七八元,六七元上下。現在很厲害,是七八百元一天。我那時候住在三巴門,我在香港學滿師回來都是住在三巴門的。

我1981年退休,然後申請去香港居留,因為那兒有三個女兒,她們和我辦身份證。2001年,整個家又搬回來澳門住。

曾做理事

參加工會之後,我在1952至1953年,在工會做理事,當時梁培辦上架行的,中華商會又發展,梁培辦工聯總會,有戴老營[注:應為茶樓餅業工會的戴盈],甘廣等兩兄弟、油漆工會鄭棠和陸振,泥水是鍾來的父親鍾滿、梁初,他們一起搞工聯。

籌備工聯的時候我沒有份。代表(木藝工會)我有份,雷鴻(花名“雷老虎”)是正,我是副,代表木藝工會出席工聯工作。

女兒就讀工會學校

工會辦學的情況我都知道,因為我大女兒在那兒讀,她1945年出世,7歲那年在上架行,和戴良的女戴蘭英等一班。應該是1952、1953年那時,上架行辦學校,那時候找學校好難,當時工友要求工會辦一間學校,那時李瑩4的“老豆”是“剫木佬”來的,住在水坑尾又和(公司)隔壁。上架行以前是一層的,加了一層,是後來建好的,木料都是沙梨頭的木園捐的,不用錢的。在樓下地下(師父廟)、二樓都是課室,讀到四年級就沒有了。

教師課室是現在打乒乓球那兒。校長本身是由上架行會館的人負責,沒有校長的,有好幾個老師。李瑩是校務主任,可能老師有一些流動,聽到的名字最起碼有五六位老師,做過木藝工會的學校老師最起碼都有五六個,如林植州也做過。林植州做副主任,李瑩是正的。我大女讀了四年(上架行學校),我1958年去廣州,那時候就沒有了。

辦學情況

黃慶鏘補充,當時工友要求辦學校,但國民黨那班人就反對辦學,甚至要拿上架行會館做支部,他們反對上架行辦學,是以吵着魯班師傅為由,而他們(國民黨)在那兒辦支部是辦音樂社,那些工人就說,“你們辦音樂社同樣都是吵着師傅”。

工人辦學是為子女有書讀,不再做文盲,可以脫貧,所以得到大多數工友的支持。

用了三年才能成功辦學,並不是一開始要講辦學就能成功,所以1946年開始組織,至1948年才辦成。

辦學期間,澳門組織起了工聯,他們都被派出去做工聯的工作,力量比之前大了,工聯不想僅僅是木藝工會辦學,所以組織創辦全澳門勞工子弟學校。

從工人醫療所到勞校

先有工人醫療所,後來才有勞工子弟學校。醫療所應該是在1955年,勞工子弟學校成立的時間差不多是在1955年期間。梁培在工會,派我去近西街(現在叫美麗街)佈置,在美麗街都有兩年時間,後來發展到不夠地方,就搬了去水坑尾,水坑尾那兒地方多,醫療所所長譚大同是正,陳滿是副的。我做些“釘釘打打”的工作。

師傅誕儀式

最早師傅誕的儀式是,有些舖頭會以一隻雞、燒一隻豬出來拜。工會有一隻燒豬、一隻鵝。以前無兩隻燒豬,只有一隻。

因為工會起了學校,搭棚沒有位置,後來在炭舖的門口位置,上架行館請女伶來唱曲,搭了兩年,那段時間是辦學校期間,50年代初期。

自從辦了學校,沒有地方做廚房,所以就去酒樓吃,陶陶居、李康記等酒樓;以前有例銀收嘛,例銀多,工會給回一些籌給公司,夠了一圍,酒家就送去公司,就是到會。

行例

黃慶鏘補充,上架行曾經我們都提過有“行例”,譬如做一個門口,兩毫子行例;做一張枱,要給兩毫子行例,每一年集合在一起,成了一些福利,到了師傅誕聚餐的時候,收行例的舖頭,當他們給了行例之後,積聚了一個金額數量,當作是一圍餸菜酒席送返過去給那些公司或舖頭。所以由酒家一圍以到會形式送過去。

未辦學之前工會會自己煮,後期辦學之後因沒有地方,就轉了去酒樓食。工會八個人一圍,大家要輪流等,那時候大家都要買入席券,我記得那時候很便宜,50年代三四十元一圍。後來一年在一間不同的酒樓聚餐,分上下圍。

學校停了辦學之後,也沒有像以前那樣在工會煮食了,都是一樣去酒樓。我年年都有去酒樓參加聚餐。不過現在擺的圍數多了,有40、50到60圍。再以前會員少,只有十圍八圍而已,以前圍數少都可以自己煮,但圍數多很難煮。

爭取三毫子的福利

說到講工價,有幾個常務理事去做,三個人去,就是梁培、馮培和伍培,叫做三培公司。工人福利會的時候,爭取三毫子的時候,我在。

我以前做南通銀行工程,是崔德祺給我做的,在拆樓板的時候,重物壓下,自己的腳腫了,有工人醫療所醫生證明,寫好了紙。一毫子都沒有賠,所以我家裏有“燕梳”(保險)都不會去買。未買的時候說甚麼都有得賠,但到了真的有事,卻不管人。後期,有了工人福利會自己的工傷保險,就可以自己去看醫生。

那時是這樣的,我有拿三毫子的飛仔,還存了一年、兩年,一個月頭、分兩次給我們。判頭(包工頭)要買的,任何人都要買。

做糾察

講起搭牌樓,每逢“五一”勞動節都要派出去做糾察,國慶節搭牌樓也要做糾察。那時候真的很辛苦,因為四方八面真的都有敵人,你知道(當時)澳門街是複雜的,紅、藍、白、黑都有。動不動有人這樣喊:“左仔,左仔”。

我們差不多每個月頭都要出去。有一年,上架行搭牌樓搭得特別靚,我們都準備了白灰,預備在二樓倒下去,我們是有防備計劃的。但是這麼久以來也沒有發生事件,好少。

其實都沒有甚麼的,只要大家“河水不犯井水”,你行你的路,我行我的路。

“除四舊”封壇

1966年、1967年以後,我們的工會用木棍封住了師傅的神壇。我們工會,什麼都是走先的。上架行那個時候遇上“除四舊”,工聯(時任)理事長梁培甚麼都會行先,不允許拜師傅。什麼東西都賣去了,那些爐啊什麼的……幾百年的東西了,像賣了不知道幾百塊錢。

已經封住了,有什麼必要賣掉呢?

黃慶鏘補充,在廟裏,以前一般會豎立“文丞武術”的牌,用座架豎起那些牌,還有很多種兵器,那些全部都拿去賣了。還有一個好久歷史的銅香爐,一個化寶爐,都是好值錢的東西,都賣了。其實是失去本身很珍貴的歷史文物。不拜師傅是沒有問題的,但不應該將它們賣了,好好封存好才對。

當時把魯班本身的神壇,用了一些木板封起來。如果不是這樣封起來,哪得保存到今天啊。聽老人講,不單只因為他們幾個人,亦都因為“文化大革命”的關係,使一些人先有些轉變,包括一批年輕的木工(參加紅衛兵的人),是最積極的。

工會有一個碑石是紀念這件事,重開時有塊碑石在那裡。

“天跌下來都當被蓋”

我以前未上廣州時,在澳門很積極的,那時候出席工聯,甚麼事情都交由我和雷老虎去辦,澳門街坊福利會陳植生、梁秩智那班,每年“五一”勞動節、國慶節,我們都會走去幫手,如國慶節,以前會“扯”(拿)旗仔、“扯”電燈,賣餐券,我都一樣成日去賣餐券。馮培問我,“大少呀!不如加入福利會啦”,三巴門那間福利會前身都是我創會的,就是現在三巴門的(理髮師)小明那裡。大家街坊講,不如搞個福利會,從包公廟走下去,在同安街第一間,就是結石工會(石藝工會)!三巴門街坊福利會有甚麼辦,街坊總會有什麼辦,都是我出席做代表。

後來工聯總會梁培建議搞《澳門日報》,我做代表,參與開了三次會,都是在銀業公會開的。先搞三巴門福利會,後搞《澳門日報》,梁培細佬梁洪最支持。

搞幾個月頭就開辦了。《澳門日報》利用街坊會,每個街區若有甚麼事情發生,就打電話報告他們,而街坊會可免費看報紙一年。

我們的會員證,上面印有一個“父老”,代表會員超過60歲,不用交會費了,見到舊的會員證沒有“父老”二字,就要交會費。

我現在生活麻麻地(一般般),你看我好,我看你好,好多內病無人知。我個人的個性,“天跌下來都當作被蓋”,都不需要很多顧慮。

注釋:

1. 上世紀50年代籌組上架木藝工會,長期擔任工會負責人,澳門工聯成立後,成爲工聯負責人。

2. 與梁培一起籌組上架木藝工會,是上架木藝工會負責人之一。

3. 澳門上架木藝工會副會長。

4. 上架木藝工會子弟學校校務主任。

更新日期:2020/07/31

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)