第四條跨海大橋“澳門大橋”已於今年10月1日正式通車,大橋其下的海面又再進入公眾視野。許多朋友可能不知,現時友誼、澳門兩條大橋橫跨而過的澳氹之間海面,在17至19世紀中葉時名聞中外,許多地圖、環球旅遊書和中外商務指南都有提及。

海上的“Macao Road”

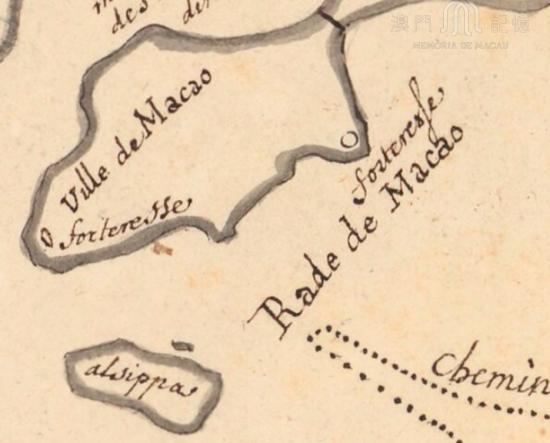

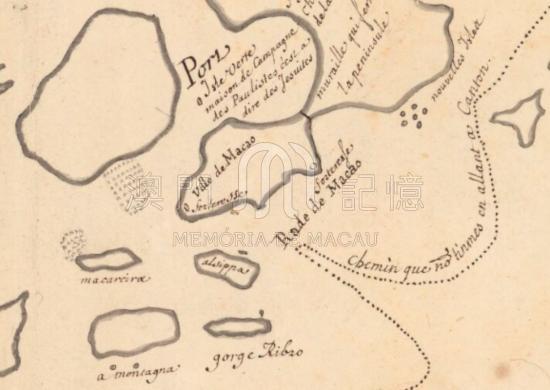

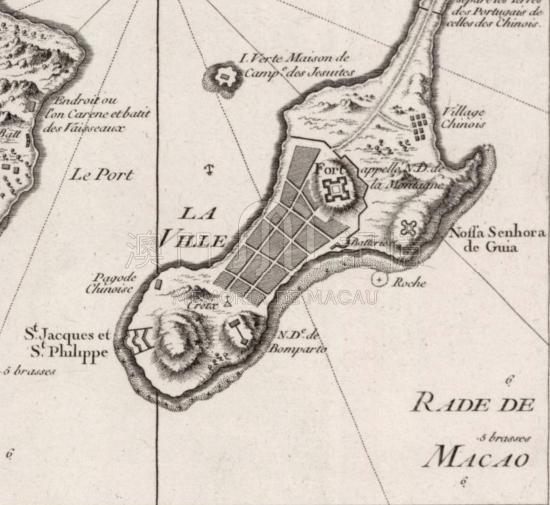

法國耶穌會士翟敬臣(Charles Dolze)等人於1698年經澳門前往北京朝廷服務,其於1699年出版的《珠江口諸島圖》(Carte des isles qui sont à l'entrée de la rivière de Canton,圖1),在澳門與氹仔之間的海面標示著Rade de Macao。另一幅由法國海軍工程師貝林(Jacques Nicolas Bellin)繪製於18世中葉的《澳門城市及港口圖》(Plan de la ville et du port de Macao,圖2),同樣標示有Rade de Macao。

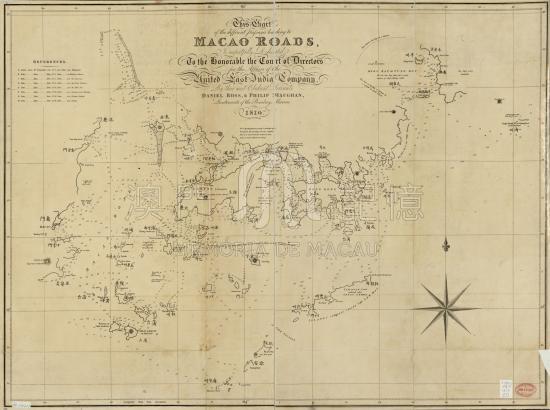

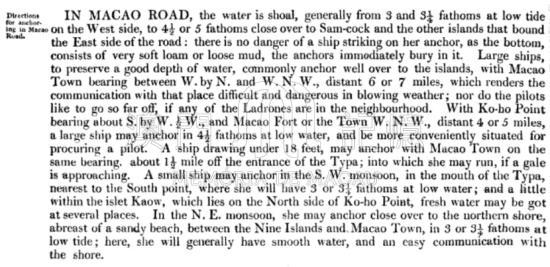

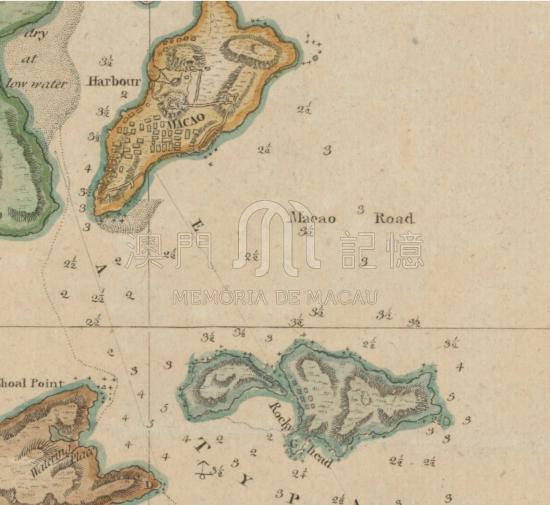

出版於1780年代,由著名的庫克船長(Captain James Cook)船隊成員所繪的《氹仔與澳門草圖》(Sketch of the Typa and Macao,圖3),亦在澳氹之間海面標示Macao Road。到1810年,甚至出版有《通往澳門錨地諸水道圖》(This chart of the different passages leading to Macao Roads,圖4)。

圖4:《通往澳門錨地諸水道圖》,法國國家圖書館藏

英文Macao Road即法文Rade de Macao,葡文則為Rada de Macau。海上為什麼會有“澳門路”呢?其實,英文Road在古代航海術語中也指“錨地”【1】,即一片供船隻拋錨停泊的海面,現代英語為roadstead。所以,Macao Road即澳門錨地。一個港口,當然得有錨地供船隻停泊,全球皆然。澳門作為中國五口通商前最重要的港口之一,當然也有錨地。澳門最好的錨地是內港,但當年只允許中、葡船隻進內停泊;外地來的船隻只能在澳門與氹仔兩島之間的海面下錨,或是十字門水道。

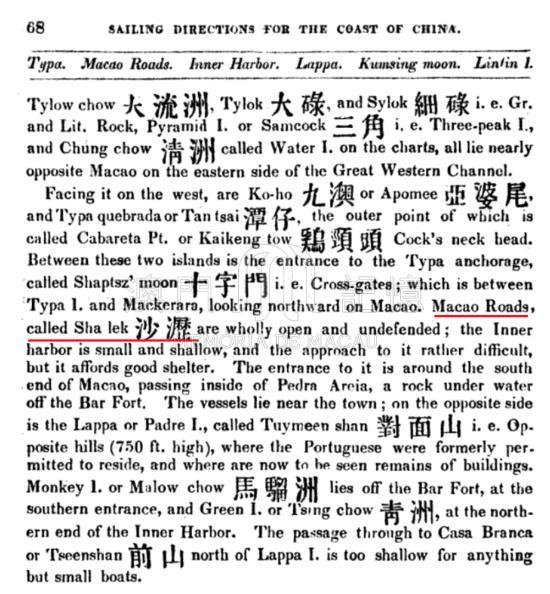

圖5:馬儒翰(John Robert Morrison)1848年出版的《中國通商指南》(A Chinese Commercial Guide)介紹Macao Roads中文叫 “沙瀝”。

這片澳氹之間的錨地,中文叫“沙瀝”(圖5)。筆者找到最早記載“沙瀝”地名的文獻在《漢文文書》中,為嘉慶三年九月二十八日(1798年11月5日),提及有一艘英國船“船泊東洋沙瀝”,所謂“東洋”,指澳門東面的洋面。其後一份大約是嘉慶十五年(1810)的《官府關於額船進澳及貨物輸稅之規例殘抄件》,其第一條規定:

各國夷船到粵,內有應進澳門之貨,准其由該船灣泊處所,用三板起運入澳,不准人船駛入澳海。運畢或有貨尙需進埔,或應回國,即便揚帆,不得久泊零丁、金星門、沙瀝、雞頸、潭仔、磨刀各洋面,滋生事端。

這條規條透露出當時中外貿易的三大情況:一、外國商船不能入澳海(即內港),只能停在洋面,用三板(舢舨)運貨進澳;二、不進澳門的貨物要去廣州(黃埔)交易,交易完就要離開,不能久留;三、當時可供停泊的錨地,除沙瀝外,還有零丁(伶仃洋)、金星門、雞頸(氹仔)、潭仔(此處指十字門洋面)、磨刀門等處。到鴉片戰爭前夕,洋船停泊的地方就更多了(圖7)。林則徐在道光十九年(1839年)的奏折中指出:

番舶初到之時,先於虎門口外寄椗,如擔杆山、銅鼓洋、大嶼山、伶仃洋、尖沙嘴、仰船洲、琵琶洲、上下磨刀、沙灣、石筍、九洲、沙瀝、潭仔、雞頸等洋,皆向准夷船寄泊之所。

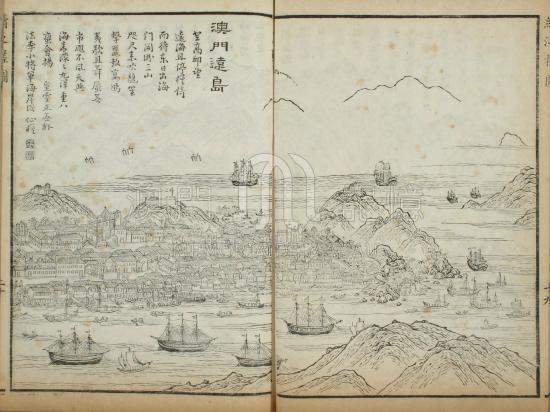

圖6:清嘉慶二十三年至二十四年間(1818-1819),張寶所繪《澳門遠島》(載《續泛槎圖》)描繪出澳門內港的繁榮面貌。

船隻停泊在哪片錨地有許多考慮,比如水深、潮汐、天氣、補給等等,有時今天停在這裡,明天可能會移泊另一處。不管如何,在鴉片戰爭之前,澳門的沙瀝洋面是中外從事“廣州貿易”洋船最重要的泊口之一。

沙瀝的優勢與缺點

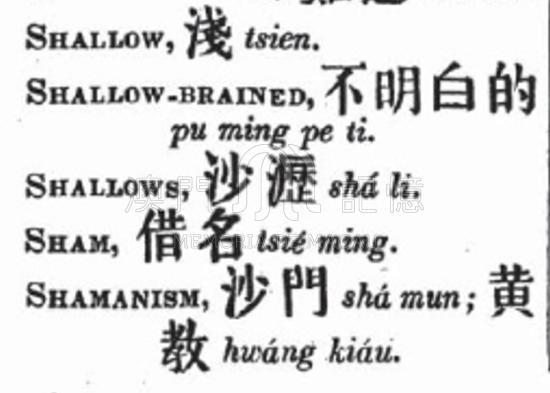

這片海面之所以叫“沙瀝”,筆者找不到中文文獻的解釋,但1844年衛三畏(Samuel Wells Williams)所編的《英華韻府歷階》(An English and Chinese Vocabulary),將詞條Shallows(淺灘)對譯為“沙瀝”(圖8);美國傳教士盧公明(Justus Doolittle)於1872年出版的《英華萃林韻府》(Vocabulary and Hand-Book of the Chinese Language)襲用此義。可見沙瀝即指淺灘。《說文解字》:“瀝,水下滴瀝也”。沙瀝,即沙子落下,長年累月,此地當然會積沙成淺灘了。

圖8:《英華韻府歷階》“Shallows”詞條。

擔任過英國東印度公司水文師的詹姆士·霍爾斯堡(James Horsburgh),在其1817年版的《東印度指南》(India Directory)便介紹道:“沙瀝(Macao Road),水較淺,其西側低潮時通常水深為3到3.4噚(fathom,1噚約等於1.8米),靠近東側三角(Sam-cock)和其他島嶼的地方水深為4到5噚。這裡沒有船隻撞錨的危險,因為底部是非常軟的土壤或鬆泥,錨會立即埋入其中。”(圖9)所謂“撞錨”,指船隻與錨鏈或錨具發生碰撞。在沙瀝拋錨,錨具即深埋水底沙泥中,自然就沒有撞錨之虞。不過,沙瀝錨地灘淺沙軟,有其易於拋錨的優點,但當颱風之時,此優點就成了缺點,因為無法穩固錨定船隻。所以颱風來臨前,停在沙瀝的船便需要轉移去九洲洋或十字門內避風。

圖9:1817年版的《東印度指南》(India Directory)介紹Macao Road。

此外,沙瀝離澳門島較遠,船隻停泊那裡,不及在內港可以直接上岸方便。1853年叩關日本的美國海軍准將佩里(Matthew Calbraith Perry)艦隊,曾兩度停靠澳門港,佩里當時便建議把美國海軍補給站設在香港,因為“軍艦和大型商船進入澳門,要在沙瀝外駐泊,那裡到澳門城區尚有三至五英里的距離。這讓其與海岸的交通往來一直非常不便,起風天氣更是完全中斷”。

除了交通不便外,沙瀝錨地還要面對一個天然隱患:水深日淺。葡籍歷史學者徐薩斯(Montalto de Jesus)當年在《歷史上的澳門》中寫道:

以前,澳門的淺水道構成了一道抵禦強敵入侵的天然屏障(例如荷蘭人入侵澳門事件),而又不會對港口的貿易和船運造成任何嚴重的障礙,因為普通船隻衹能到離倉庫一箭之遙的內港水岸,吃水深的船隻則可停泊在錨地氹仔。但是,這一天然屏障近年卻成了澳門的一塊心病。淺灘不斷增大,又不能得到及時疏浚,鄰近三角洲的泥沙一古腦兒流入澳門港,使澳門成了名符其實的令人沮喪的沼澤地。在一份1865年的英國海軍部地圖上,澳門錨地在低潮時的水位也有9至10英尺,但1881年再次測量時,這一水位卻減至5.5英尺。

鴉片戰爭後澳門經貿衰落,港口條件不及香港是重要原因。

沙瀝與“廣州體系”

沙瀝錨地當年之所以名聞中外,與清朝政府的對外貿易政策密切相關。

清廷於康熙二十二年(1683)平定台灣,乃宣佈解除海禁,開海貿易,並設粵、閩、浙、江四個海關總責其事;粵海關又在澳門設關部行臺。過往外國商船來華,是可以泊入澳門內港的。澳門議事會眼見清廷開放貿易,外國商船勢必紛至沓來,自己在中外貿易中的獨特地位必然受損,於是就向清廷提出要求,不許外國商船停泊內港。據署廣東總督鄂彌達於雍正十年(1732)的奏折中所述,在關部行臺設立的康熙二十五年(1685),議事會理事官委黎多就向粵海關監督宜爾格圖宣稱“澳門原為設與西洋人居住,從無别類外國洋船入內混泊”。清廷順應澳門葡人要求,安排其他外國商船經虎門去黃埔錨地停泊,貨物由舢舨運入廣州商館區交易,由粵海關直接查驗收稅,逐漸形成學者所稱的“廣州體系”(Canton system)中外貿易制度。其後清朝官員雖曾提出恢復停泊澳門的建議,但均未獲朝廷接納。自此,澳門內港便只供中國、葡萄牙和西班牙商船拋錨。當然,外國商船若有緊急維修需要,仍然可以入澳,但需報請關部行臺,或駐在前山的澳門海防軍民同知(簡稱澳門同知或軍民府)批准。

“廣州體系”貿易制度的形成,使澳門成為廣州貿易的外港,所有來華貿易的商船均先停澳門再進黃埔。尤其是乾隆二十二年(1757)起,清廷將原來的閩、浙、江三口海關撤銷,只留廣州粵海關“一口通商”,澳門便成為外國貿易商船必經的中途站。

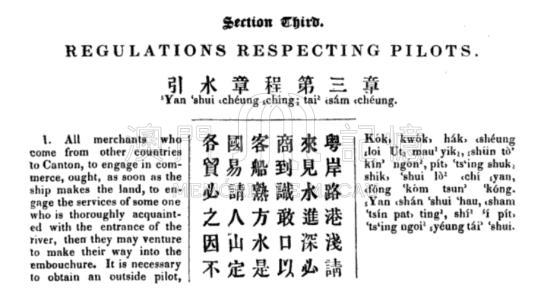

圖10:裨治文(Elijah Coleman Bridgman)1841年出版《廣東方言中文文選》(Chinese Chrestomathy in the Canton Dialect),內文節選介紹《引水章程》。

外國商船停泊澳門,最主要的原因是要在這裡聘請引水(領航員),由引水帶領船隻航行珠江水道進入黃埔停泊。因為由虎門至黃埔的航道水淺暗礁多,若無有經驗的引水帶領,吃水深重的外國商船往往觸礁擱淺(圖10)。設立“引水”是清政府控制外夷的手段之一。兩廣總督百齡於嘉慶十四年(1809)奏稱,“各國夷船行抵虎門外洋,向係報明澳門同知,令引水人帶引進口”。即外商先向澳門同知(軍民府)報告,再由同知命令引水領航。當時發現有匪徒冒充引水,百齡就建議實行引水發牌制,“嗣後夷船到口,即令引水先報澳門同知給予印照,注明引水、船戶姓名,由守口營弁驗照放行,仍將印照移回同知衙門繳銷。如無印照,不准進口,庶免弊混”。粵海關在虎門設有掛號口,洋船要進入,得由引水呈上印照,查驗確實,才予以放行通過。

正是在此背景下,沙瀝、雞頸及十字門等澳門錨地,便成為鴉片戰爭前中外貿易及文化交流的舞臺之一,見證著澳門歷史的輝煌時刻。

注釋:

【1】據金國平教授指正補充︰英語單詞“road”的詞源可以追溯到古英語的“rad”,這與表示“騎馬”的詞“ridan”有關。“Rad”最初的含義是“騎馬遠征”或“騎馬入侵”,這與“raid”(突襲)有關,而“raid”在歷史上與“road”是同一個詞。在中古英語時期,“road”意指“騎馬”、“旅程”或“騎馬入侵”。直到14世紀,“road”才衍生出“避風錨地”(現在由複數形式“roads”表示)的意思。而“road”作爲“交通道路”的現代含義直到16世紀末才出現,在此之前,表達這一概念的主要詞匯是“way”和“street”。

參考文獻:

【1】[美]范岱克(Paul A. Van Dyke)著,江瀅河、黃超譯:《廣州貿易:中國沿海的生活與事業:1700-1845》,社會科學文獻出版社,2018年。

【2】張廷茂:《明清時期澳門海上貿易史》,澳亞周刊出版有限公司,2004年。

【3】程美寶:《水上人引水——16-19世紀澳門船民的海洋世界》,《學術硏究》,2010年4期。

【4】金國平:《Taipa得名考源》,《澳門研究》,2021年總第98期。

【5】楊迅凌:《法船“安菲特利特號”遠航中國所繪華南沿海地圖初探(1698~1703)》,《海洋史研究》,2020年第15輯。

【6】劉嘯虎:《〈日本遠征記〉有關澳門內容選譯》,《澳門研究》,2018年總第88期。

【7】劉正剛、邱德鑫:《清前期廣州黃埔村夷舶雲集現象探析》,《文化雜誌》,2019年第107期。

更新日期:2024/10/31

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)