日本人先用探射燈照亮我們的艇,然後乘快艇開過來,不斷用機槍掃射,划艇的船員都跳船逃命去了。艇上有14人,當場射死7人,傷了3人,還有4人沒有受傷,包括我在內。我爸爸的腳被打傷了,一雙腳都傷了,流血不止,幸好沒有當場死亡。

後來當地游擊隊找來鄉民扶我爸爸到醫院敷藥,那醫院比在艇上還可怕,裏面陰森恐怖,連燈也沒有,要點松香燭,傷者都在呻吟。天剛亮,我們便走,當地人用帆布抬我爸爸回鄉。

過了10多天,我爸爸就去世了,我就在鄉下跟媽媽耕田。

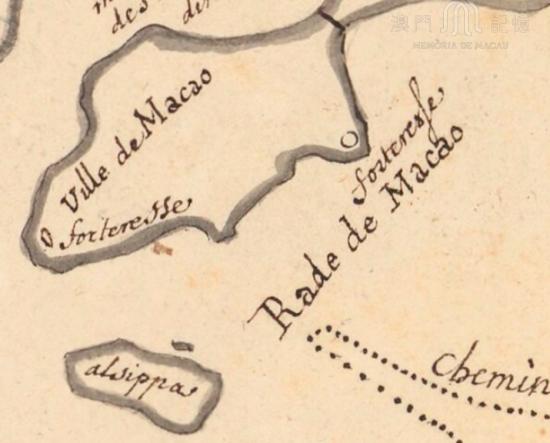

梁熾,今年83歲,1956年來澳門,1960年加入新橋區坊眾互助會。初來澳門,工作所得僅僅足夠兩餐溫飽,後來他在石街租了一間店舖製作相架,至今50年從沒有搬遷過。半個世紀固守着一個行業,抱守着一間店舖,見證着一個社區的發展,這又是一個動人的故事。

逃難戰亂 少年喪父

1930年代,年少的梁熾隨父親到香港謀生,母親則留在家鄉務農。

日軍侵華的時候,梁熾有一段死裏逃生的難忘經歷。

日本攻陷香港時,因糧食不足,日軍要疏散人口,梁熾和父親便由元朗步行進入香港。他記得,當日從早上開始步行,到下午4時多,才到達佐敦道,經佐敦道過海,到了香港,在騎樓底睡了一晚。“那裏有很多日本人,要我們登記拿‘良民證’,拿了良民證才可上船,強迫我們搭船回鄉。”他記憶猶新地說。

他們乘船,從香港一直駛至番禺市橋,到達市橋,住進了難民營,在鄉村的池塘睡一晚。梁熾回憶,當時他們8-10人坐成一圍,每圍有一籮飯,是救濟品。他們一路都有救濟品,是當地鄉公所提供給難民的。吃飽了就睡在當地,睡到翌日早上起來,一起床,每人有一條熱蕃薯,約一斤重。吃了蕃薯便又上船,繼續回鄉之旅,從市橋前往九江,到了九江又住進難民營。

後來,梁熾他們從九江前往沙平。不幸的是,往沙平那條船是當地人辦的,不是日本人辦的。晚上,途中日軍看見有可疑的船隻,便向他們的船發炮和開槍。當時的情形,梁熾如今仍歷歷在目,他心有餘悸地說:“日本人先用探射燈照亮我們的艇,然後乘快艇開過來,不斷用機槍掃射,划艇的船員都跳船逃命去了。艇上有14人,當場射死7人,傷了3人,還有4人沒有受傷,包括我在內。我爸爸的腳被打傷了,一雙腳都傷了,流血不止,幸好沒有當場死亡。”

那時候,梁熾才16歲,聽聞船上有人被打死,感到十分害怕,被打死同胞的屍體剛好掩蓋着他,令他得以逃過子彈,但卻同時差點窒息。後來日本人走上船,見梁熾從死屍堆裏爬出來,就叫他們上炮艇,向他們拿證明,梁熾隨即拿出良民證給日軍檢查。日軍有懂中國話的,問梁熾為甚麼要經過那裏。梁熾向日本人說,他們是從香港來的難民,日本皇軍到香港,叫他們回鄉,說糧食不夠。日軍聽後就放了他們,梁熾說,如果當時他沒有良民證,就死定了!

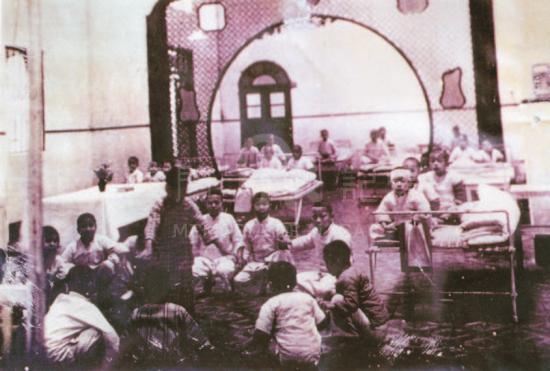

戰爭難童在鏡湖醫院

日軍的炮艇走了,聽不見轟轟聲以後,那幾個跳海的船員很快就游回來,把艇推回岸。梁熾繼續說:“泊岸以後,沙平那邊有游擊隊,成群走過來用電筒照着我們,嘆道又死了很多人。我是蹲着的,那時穿着棉襖,天氣很冷,棉襖上滿是血,游擊隊走過來,叫道:‘小弟,這是你爸爸?’我回答是,他們叫我不用怕,找來鄉長,又找來鄉民扶我爸爸到醫院敷藥。”死裏逃生的經歷,使梁熾對當時的情況有刻骨銘心的記憶:“一班鄉民湧出來,把所有死屍搬上岸,行李沒用了,有甚麼財物都沒有用。梁熾他們有3個傷者需要送往醫院。沙平有一所醫院,那醫院比在艇上還可怕,裏面陰森恐怖,連燈也沒有,要點松香燭,傷者都在呻吟。天剛亮,我們便走,當地人用帆布抬我爸爸回鄉。”

當時,梁熾媽媽在家鄉耕田。回到鄉,沒有醫生,便找來山草藥給爸爸敷,敷了10多天,他爸爸就去世了。只有16歲的梁熾在爸爸死後,就在鄉下跟媽媽耕田,耕了幾年。

難民等候同善堂施粥

抗戰結束 赴港謀生

日本投降後,梁熾跟隨鄉里到了香港學師──製作相架。

梁熾說,1940年代只有香港有造相架業,生意不錯,相架出口至東南亞等地。學師滿3年後,梁熾決心自己出來闖天下,在九龍租了一間木屋自己開店做相架生意,把相架批發給玻璃舖,為了找生意,他差不多走遍了整個香港。

有一次,他到澳門推銷相架,初來澳門人生路不熟,一條街一條街地走,只要看見有玻璃舖就走進去,接到生意就回香港造貨,再寄過來澳門。這次經歷使他與澳門結緣,為他後來到澳門工作和定居埋下了伏線。

梁熾表示:“當時香港的市道很淡,很多人失業,沒有工作。生意不好的時候,他就去擺地攤,賣衣服毛巾,拿兩個籐籃盛着貨物到處販賣,新界、上水、粉嶺、大埔,他都走遍了。那時沒有巴士,人們想去哪裏,就乘貨車。例如,有人想去元朗,有貨車從元朗把蔬菜運到油麻地菜欄,貨車回程返元朗時,會順道載人賺外塊。為了兜客,貨車後面的人會叫“元朗,元朗……”,要去元朗的人,便會上車。

遷居澳門 艱難創業

1950年代,香港相架業衰落,加上梁熾在九龍的店舖在一場大火中被燒燬,在生計無着的情況下,梁熾想起了澳門,於是決定到澳門碰運氣。梁熾是在1956年定居澳門的,他表示當時澳門的市道不算好,但生活指數較低,相比之下,香港開支較大,經營困難。初到澳門,梁熾認識了很多斗木業的朋友,又因早前來過澳門找生意,所以澳門的玻璃店,他差不多都熟悉。

在香港和澳門工作過的梁熾,對港澳兩地的人情有清楚的了解,他說:“澳門的人情比香港的人情好很多,澳門人沒有香港人那麼‘古惑’。我在香港做小本生意時,給別人騙了一部分錢,做了不久,做不下去就關門了。來澳門雖然錢賺得少,但澳門人比較老實,做生意較放心。”

梁熾說,以前很少人從事他們製作鏡框這一行業,不少“斗木佬”沒有工作,走來問他找工作。只是,會“斗木”的人,又不一定會幫他刨木,因為普通刨木,與鏡框刨木的技術不同。梁熾店舖的鏡框,全部是自己製造的。他說,他的相架,有圓形的,有扇形的,他可以一次刨10尺長的木。

新橋經常是水浸的重災區。水浸的時候,梁熾會把店舖的地台填高,使水不至於浸得太高。梁熾說,玻璃一被浸濕,就會自動吸水,水退後要把玻璃一件一件抹乾。否則浸濕的玻璃濕得太久,會發霉,沒人要。

根紮新橋 情在澳門

居於新橋數十年,梁熾對新橋有深厚的的感情。

婚後,梁熾有8個兒女,其中包括4個兒子,4個女兒,連同母親和太太,一家共11口。梁熾說,以前11人吃飯,只有他一個人工作。幾十年,怎熬也好,沒有病痛,算是托福了。每到年底,他最忙,因為要通宵製作相架。他回憶說:“他店舖後面有間鴨廠,天剛亮,鴨廠的女工來工作時,他尚未收工。有一次,我切割玻璃的時候,不小心切斷了拇指,第二天就用小木板夾着傷口就又要工作了。

梁熾夫婦

梁熾太太不會斗木,負責打理兒女的起居飲食:洗衫、買餸、煮飯。梁熾說他生意賺到錢,就給錢太太,他們一班兒女很乖,每天一早起床,一人給一毫子買一個麵包,就自己會上學了。

他想起了昔日的生活,說:“以前新橋居民的生活很平淡,只有一些家庭式的爆竹業、火柴業和神香業。有些人做斗木,或自創一些手工藝;有些人靠騎單車載客生活,從新橋乘單車到媽閣,要兩三毫。那時還有手拉車(人力車),有做燒酒的大昌酒廠和永昌酒廠,還有幾家油廠。我們那一代人很貧窮,很樸素,想買一件比較漂亮的衣服也不容易。”

梁熾獲坊會頒發表獎狀

梁熾想起了自己的生活,憶述:“早上到天海喝三毫子茶,兩毫子一碟燒賣,一餐茶,說的是三毫子交易。渡船街那邊有家和陸茶居,斗零一壺茶,一毫子都不用。毫半子就可以喝茶走。那時生活很經濟,一天賺三塊錢也可以度日。澳門有家三輪車公會,那些三輛車伕每晚都出來飲茶。”他笑着說,跟朋友飲茶的時候,每晚都吃一包花生,他一來到,別人都叫他“花生王”。

梁熾繼續回憶,那時很落後,電影都是沒有聲音的,只看影畫而已。他要養8個兒女,生活很困難,沒有甚麼娛樂消遣。平時,他多數會到街坊會閒坐,他和陳錦華理事長,差不多每晚都出來聊天。當時,永樂戲院旁邊有家咖啡室,他們一班老街坊,包括梁榕根、林國生等,常會坐在一起談天說地,街坊感情由此而生。梁熾動情地說,大家都認識很久了,老一輩的街坊,從少年學師,到有今天的成就,我們都一起經歷了!。

今天,梁熾已有12個孫兒,最大一個今年也31歲了,兒孫滿堂的他正過着人生另一個幸福的階段。

更新日期:2019/03/21

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)