往昔:救濟與慈善事業

澳門仁慈堂(Santa Casa da Misericórdia de Macau)是由早期葡萄牙傳教士在澳門創辦的慈善公益機構。仁慈堂起源於葡萄牙。1498 年,葡萄牙女攝政王唐娜.萊昂諾爾(Leonor de Viseu, 1458–1525) 在里斯本創立向窮人提供援助的仁慈堂。此後,葡萄牙各海外屬地以至世界各地紛紛建立仁慈堂。澳門仁慈堂就是仿照葡萄牙仁慈堂模式而成立的。1568 年,葡萄牙耶穌會士賈耐勞(D. Belchior Carneiro, 1516–1583)抵達澳門,眼見澳門的孤寡貧民生活無依,有些更染上痳瘋病,因此,他於次年(1569年)創辦了澳門仁慈堂。

澳門仁慈堂創立後,遵循天主教的博愛精神:予飢者食、渴者飲、寒者衣,收留貧窮者及朝聖者、醫治病者、殮葬死者等。其面向澳門貧窮人士提供慈善救濟服務。賈耐勞依照葡萄牙仁慈堂的模式,首先創建醫院,即貧民醫院,正式名稱為聖辣非醫院(Hospital de S. Rafael),當時華人稱其為“醫人廟”,後因其位於白馬行附近,又稱白馬行醫院。該醫院是中國以至全亞洲第一間以西方醫學診治病人的醫療機構,是最早將西方醫藥介紹到中國的醫院,種牛痘預防天花就是從此醫院而傳入中國內地的。醫院初時設施未夠完善,規模較小,亦僅對葡人服務;後向華人開放,並於1934年改為市民醫院,為普通居民服務。醫院在服務澳門超過四個世紀後,因經費短缺而於1975年關閉。其址現為葡萄牙駐港澳總領事館。

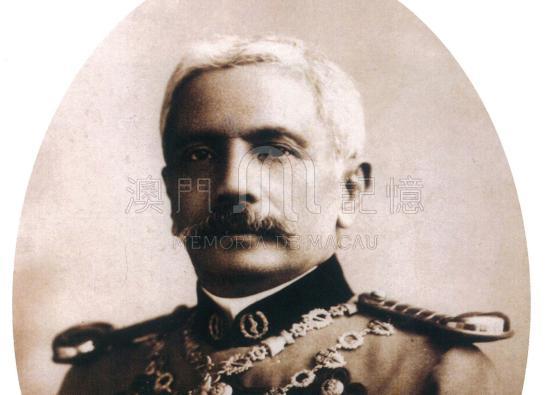

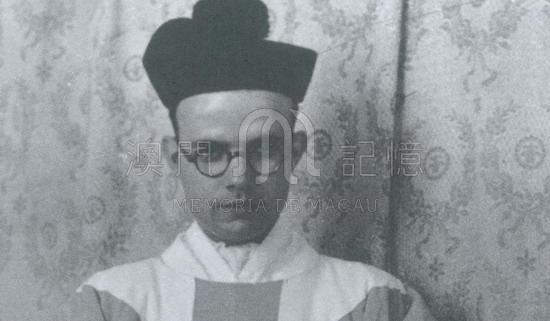

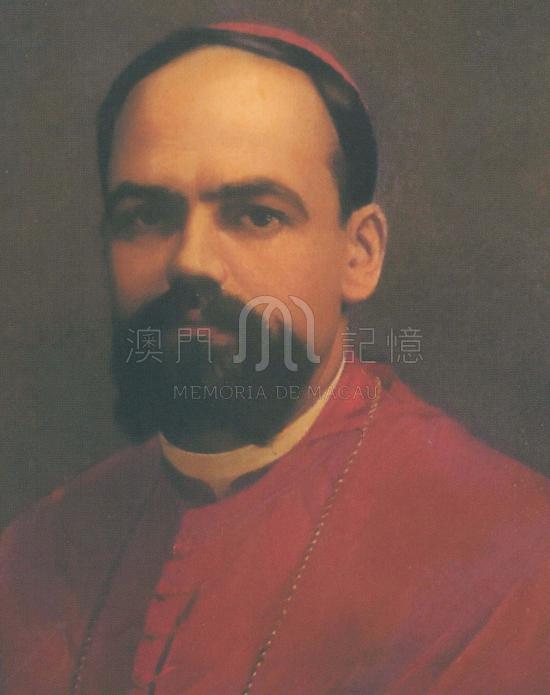

澳門仁慈堂創辦人賈耐勞主教畫像及其頭骨放在仁慈堂博物館內(圖源:澳門仁慈堂)

賈耐勞創建白馬行醫院時,在醫院內設立專門收留痳瘋病人的痲瘋病院。該院是在中國設立的首間西式傳染病醫院。此後,該院遷移到城牆外的望德堂旁。望德堂因此也稱為瘋堂,附近的社區稱為瘋堂區。這家痲瘋病院經營了300多年,1882年,政府決定接手仁慈堂的痳瘋病醫治服務,分別在路環九澳與橫琴島設立痲瘋病院。直至1896年,澳門望德堂痲瘋病院的最後3名病人被轉移到路環九澳的麻瘋病院後關閉。

除了設立醫院及痳瘋病院外,仁慈堂的慈善事業還體現在收容孤寡及恤貧濟老方面。仁慈堂在創立之初,就設立被稱為“轉輪”的棄嬰之家,收容棄嬰,尤其是被父母丟棄的女嬰。1637年,仁慈堂創辦孤兒院,收留棄兒、孤童及被拐賣的兒童,並提供教育機會,該院是澳門歷史上首間孤兒院。1762年,設立婦女收容所,收容那些從良婦女,教授她們織布與裁縫等方面的技能,協助其重返社會。仁慈堂還於望德堂附近設立“貧窮者之家”,接收無依無靠的貧困者。抗戰時期,大批來自上海的葡裔難僑就安置在“貧窮者之家”;此後又成為專收女性長者的老人院,最多時收養有上百名婆婆,周圍居民稱其為“婆仔屋”。

此外,仁慈堂曾經在望德堂區向貧困家庭提供廉租房屋,又於1896年設經濟飯堂,為貧困學生提供衣食與書籍、補助學費,還為囚犯提供物質與精神援助。

現時:提供托兒、安老等公益服務

回歸後,仁慈堂的慈善事業迎來新的拓展。目前,仁慈堂設有安老院、托兒所與盲人重建中心。仁慈堂安老院設於高園街,2000年對原院舍進行擴建與翻新,安老院重新啟用後,將原居住在婆仔屋的52位婆婆遷入,婆仔屋安老服務因此而結束,現已打造成集藝術、表演、展覽與創意人才培養於一身的澳門仁慈堂婆仔屋文化及創意產業空間。重建後的仁慈堂安老院不但可以容納多達120餘位長者入住,而且內部的生活設施得以完善,為居住的長者提供安享晚年的空間。

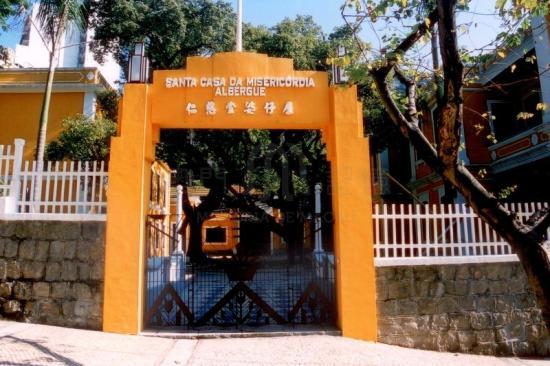

仁慈堂婆仔屋(圖源:澳門仁慈堂)

2002年,為滿足社會對托兒服務的需求以及彌補澳門葡語托兒教育的缺乏,仁慈堂決定開辦托兒所,向社會提供葡語與中文雙語教學的托兒服務。起初,托兒所僅能提供托管100名3個月至3歲的幼兒,2011年進行擴建,現時可以服務258名幼兒,共設11個班。

盲人重建中心是現時仁慈堂轄下的一間公益服務機構。該中心原本由美國海外盲人基金會創立及贊助,自1963年由澳門仁慈堂接手管理。該中心面向澳門患有嚴重視障的人士提供康復與休養服務,現有50名盲人在中心接受服務。中心為視障人士提供編織訓練,開辦電腦知識與凸字應用學習課程,亦開設庇護工廠,吸納一些具職業技能的盲人工作,並協助盲人融入社會。

仁慈堂盲人重建中心(圖源:澳門仁慈堂)

此外,仁慈堂還設有博物館。博物館收藏與展示四個多世紀以來仁慈堂的文物以及天主教教會的祭品用具和宗教藝術品,其中最珍貴的藏品是1662年《澳門仁慈堂章程》原始手稿。

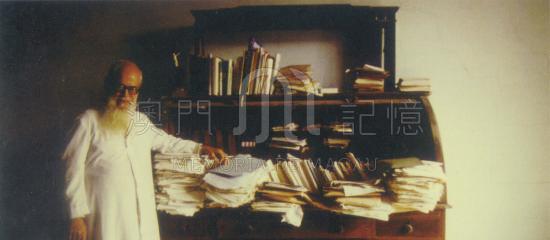

仁慈堂博物館(圖源:澳門仁慈堂)

該書之參考書目如下:

1. 《澳門工會聯合總會成立五十周年紀念特刊》,澳門:澳門工會聯合總會,2000年。

2. 《澳門街坊會聯合總會成立三十五周年特刊(1983–2018)》,澳門:澳門街坊會聯合總會,2019年。

3. 《澳門社團現狀與前瞻》課題小組:《澳門社團現狀與前瞻》,澳門:澳門發展策略研究中心,2000年。

4. 澳門中華總商會編:《澳門中華總商會成立一百周年紀念特刊(1913–2013)》,澳門:澳門中華總商會,2013年。

5. 許世元、崔世平、馮國輝、同善堂秘書處編:《同善堂一百二十周年特刊》,澳門:同善堂值理會,2013年。

6. 《鏡湖醫院慈善會創辦一百三十周年紀念特刊》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2001年。

7. 李鵬翥:《澳門古今》,香港:三聯書店(香港)有限公司、澳門:澳門星光出版社,1988年。

8. 婁勝華:《轉型時期澳門社團研究——多元社會中法團主義體制解析》,廣州:廣東人民出版社,2004年。

9. 婁勝華:〈庇護主義與澳門社團文化(三)〉,《澳門日報》,2009年4月27日,E07版。

10. 婁勝華:〈論澳門民間社團功能的“擬政府化”現象〉,《澳門.2004》,澳門:澳門基金會,2004年。

11. 婁勝華:〈成長與轉變:回歸以來澳門社團的發展〉,《港澳研究》,2016年第4期。

12. 潘冠瑾:《澳門社團體制變遷——自治、代表與參政》,北京:社會科學文獻出版社,2010年。

13. 王文達:《澳門掌故》,澳門:澳門教育出版社,1999年。

14. 吳宏岐、吳渭:《行善濟眾:澳門仁慈堂的慈善事業》,澳門:澳門特別行政區政府文化局,2018年。

15. 吳潤生主編:《澳門鏡湖醫院慈善會會史》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2001年。

16. 吳志良、楊允中主編:《澳門百科全書》,澳門:澳門基金會,2005年。

17. 楊仁飛:〈澳門社團發展——過去、現狀與展望〉,《澳門研究》,1998年第7期。

18. 鄭淑賢、何遠達:《澳門仁慈堂:過去與未來》, 澳門:澳門仁慈堂,2011 年。

19. 澳門工會聯合總會:http://www.faom.org.mo/portal.php

20. 澳門街坊會聯合總會:http://www.ugamm.org.mo

21. 澳門鏡湖醫院:http://www.kwh.org.mo

22. 澳門同善堂:https://tst.org.mo/index.php

23. 澳門仁慈堂:http://www.scmm.mo/frontend/main/

24. 澳門中華總商會:http://www.acm.org.mo/intro/ history.htm

更新日期:2025/04/10

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)