澳門社團“雙擬”功能的形成

澳門素有“社團社會”的稱號,一直以來社團在澳門社會中發揮著重要作用。眾所周知,回歸前葡管澳門實行的是間接治理,即澳葡政府治理未能深入到社會中下層,也極少向社會提供包括基礎教育等在內的公共服務,因此,中下層社會通過社團(尤其是功能性代表社團)實行社會自治,使得社團出現“擬政府化”與“擬政黨化”功能(簡稱“雙擬”功能)。

具體地說,葡治時代澳門由外來殖民者管治,遷居澳門的華人移民在脫離了傳統的血緣關係庇護後,面對著完全陌生的政治社會環境,需要尋找一個新的庇護組織,於是社團(尤其是鄉族類社團)開始發展出庇護主義的功能:“回歸前的澳門民間社團領導者多為聲望卓著的華人社會領袖⋯⋯其與普通社團成員構成了自願而非平等的庇護關係,社團的治理體制與方法也顯現出權威管理的色彩。”因此,社團的內部關係表現為社團與成員之間的庇護與被庇護關係。在社團外部關係方面,社團與政府之間構成以合作為主導的關係形態:澳葡政府在公共物品供給等方面缺位,需要民間社團去填補,社團遂逐漸發育出“擬政府化”的功能。所謂“擬政府化”功能,即社團類似政府那樣向社會提供公共物品與公共服務,維護社團整合與社會和諧,傳遞政府政策與承擔社會價值,甚至代為提供身份證明。

至於“擬政黨化”功能是因為長期以來澳門社會沒有政黨組織存在。而原本由政黨組織所行使的功能,如居民的權益維護、政策倡議等功能,卻由社團替代政黨而行使。而自1970年代中期起,澳葡政府管治機構(立法會、諮詢會以及後來的市政議會)的部份職位引入了選舉方式,而澳門在沒有政黨的情況下以社團代替政黨作為參選工具,由此,社團逐漸發展出“擬政黨化”的功能。可見,所謂“擬政黨化”功能,即社團像政黨那樣發揮參與選舉、維護利益及參加公共政策諮詢與倡導等功能。

回歸後,隨著“一國兩制”、“澳人治澳”、高度自治在澳門的實踐發展,澳門社會的治理主體由澳葡當局轉變為特區政府,澳門居民也從被管治者轉變為自我管理的社會主體,加上回歸後澳門經濟社會的發展變遷,澳門社團的功能也開始出現新的變化。

社團服務的擴展與“擬政府化”功能的變化

回歸以來,澳門社團的“擬政府化”功能出現了一些新變化。特區政府作為“一國兩制”方針的實踐者,在政府財政收入充裕的條件下樂於回應社會民眾的民生訴求,加大了公共物品與公共服務的供給範圍與供給強度,因此,社團賴以為居民提供服務的資源,從原來的社團自籌轉變為由政府向社團購買服務的新模式。對於居民來說,由於社團提供的社會服務等於間接接受政府服務,故而居民加入社團的目的不再是過往的得到庇護與感恩,而是取得一種平等的成員關係。而對於社團來說,由於可以獲得較為充足的政府資源而不需要再像以往那樣向社會尋求,所以,社團能夠以更高的質量與更多元化的方式提供社會服務,此前的“擬政府化”功能與方式出現轉變,一些社團藉政府資源,從滿足社會需要出發,不斷擴展其社會服務功能。回歸後,澳門社團提供的社會服務朝向綜合化、專業化與國際化發展。

開展綜合性服務

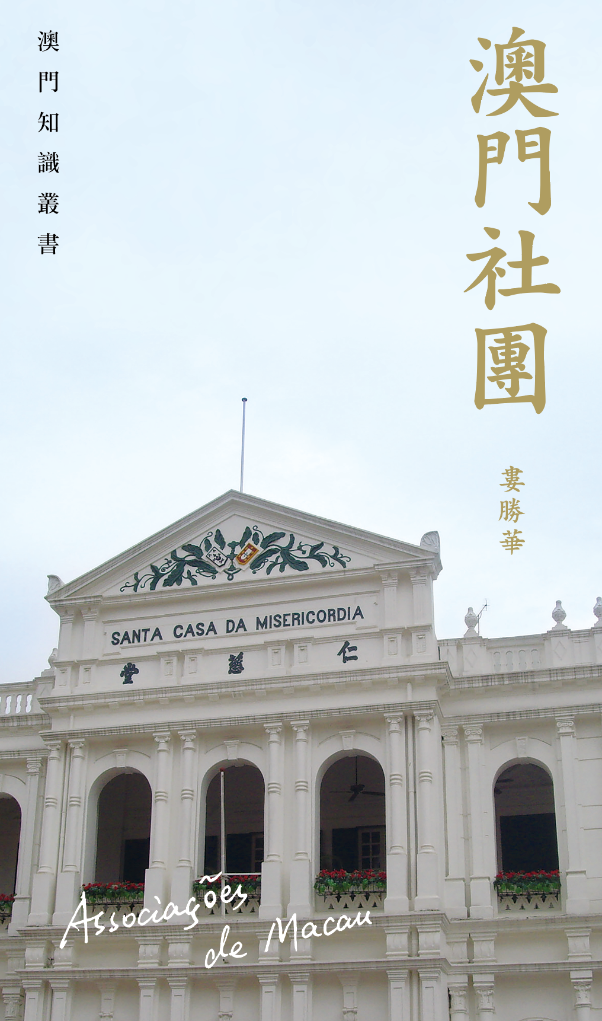

許多社團組織面向長者、特殊弱勢社群、青少年、新移民提供包括康復、家庭、文康、教育、社區等多元化綜合性社會服務。例如,澳門三個歷史悠久的慈善社團——仁慈堂、鏡湖醫院慈善會、同善堂,各自管理著多個公益性社會服務機構,包括安老院、盲人重建中心、鏡湖醫院、同善堂診所與藥局以及教育機構等。除了三個成立逾百年的慈善社團外,澳門明愛、工聯總會、街坊總會與婦聯總會在發展公益社會服務方面同樣具有顯著成效。以2007年落成的澳門街坊總會社區服務大樓為例,按照適應多元服務需求進行設計,一、二樓是為長者提供服務的頤駿中心;三樓是樂駿中心,透過外展推廣家庭生活教育、對單親家庭提供支援服務、開展青少年服務和再就業培訓等;五、六樓是藝駿中心,鼓勵青少年參與文康體育活動,促進全面發展。

興辦專業性服務

教育與醫療是澳門民間社團提供的社會服務中較為專業的領域。在基礎教育的供給方面,澳門社團主辦的中小學校佔據較大比例,可以提供從學前教育到高中的全程基礎教育。澳門鏡湖醫院慈善會、同善堂、中華總商會、街坊總會、婦聯總會、工聯總會均開辦學校,面向社會提供專業化基礎教育與職業教育。在醫療方面,作為鏡湖醫院慈善會下轄的專業性非牟利醫療服務機構,鏡湖醫院已發展成為綜合性醫療服務機構,從專業水準來看,配備先進的醫療設備、擁有技術精湛的醫務人員,可以從事高端複雜的手術。其與政府公立醫院(山頂醫院)一道,成為承擔澳門居民醫療服務的重要供給者。

開辦特殊服務

近年,一些面向特殊群體提供特殊服務的社團機構陸續在澳門出現,例如由澳門弱智人士家長協進會開辦的面向重度智障者提供服務的曉光中心,與由澳門扶康會開辦的面向中、重度智障人士提供服務的康盈中心;由澳門聾人協會面向聽障人士提供的聾人服務;由澳門扶康會開辦的面向弱能人士提供就業服務的庇護工廠寶翠中心;由澳門扶康會開辦的面向精神康復者提供服務的怡樂軒。此外,明愛轄下明糧坊的短期食物補助服務(食物銀行),面向低收入及有需要人士提供個人及家庭的緊急短期性食物援助服務。

社團提供的新服務還較多地表現在社會出現的新問題及相關對象方面,如問題賭徒、吸毒者、性工作者等。面對濫用毒品問題,多個專業性公益慈善組織提供戒毒康復服務,包括澳門基督教新生命團契康復中心、聖士提反會應許之家。而紫藤組織作為維護性工作者權益的社團,也已經在澳門提供外展服務。隨著澳門博彩業的繁榮,問題賭徒逐漸增加,相應地,一些推廣負責任博彩及提供問題賭徒矯治服務的社區公益社團(如逸安社)隨之成立。

提供志願服務

長期以來,澳門的社團組織面臨著人力資源短缺的問題,大量志願者提供的志願服務在一定程度上緩解了社團人力資源不足的問題,志願性服務已成為澳門公益社會服務的重要組成部份。目前,較大型的社團組織都設有自身的義工隊。同時,專業性志願社團也不斷出現,如義務工作者協會、澳門愛心志願者協會、澳門志願者總會、教師志願者協會等。

發展國際化服務

隨著澳門經濟發展與豐裕型社會的到來,澳門本地慈善救濟對象愈來愈少,一些民間社團開始在澳門境外尋找服務對象,特別是中國內地。災害救助是澳門社團向內地提供的較常見的服務方式。澳門社團的境外服務對象並不局限於內地,還延伸至南亞、非洲等地區,如全球宣明會澳門分會主辦“澳門饑饉”籌款活動,幫助東非災民脫離飢餓困境。可以說,隨著境外服務的增加,參與國際性公益服務活動已經成為澳門社團愈來愈常見的活動內容。

由上可見,回歸以來,澳門社團的“擬政府化”功能出現轉變,在服務資源取得上,從過去的自籌資源到獲取政府財政資源;在服務方式上,更加注重提供多元化與專業化服務;在服務範疇與對象上,在繼續供給傳統服務的同時,注重解決新的社會問題以及服務對象的境外化。

社團參政活動的增強與社團“擬政黨化”功能的強化

回歸後,社團扮演的社會角色中,除了過往的社會服務、聯誼等外,與政治相關的活動及功能得到明顯增強。由於《澳門基本法》規定了社團在澳門的政治地位,隨著《澳門基本法》的實施和回歸後澳門政治的發展,社團的“擬政黨化”功能得到進一步強化,從立法會選舉到公共政策諮詢,無不需要社團的參與,而特區政府的施政同樣需要得到政治力量的支持。因此,在澳門尚無政黨組織的情況下,社團組織,特別是那些功能性代表社團的“擬政黨化”功能得以強化。可以說,回歸後澳門社團的政治地位得到進一步的法律確認,通過《澳門基本法》的設計,社團已成為特區政治活動不可或缺的參與者。

積極參加選舉等政治活動

目前,澳門特區有兩個選舉活動,即行政長官選舉與立法會選舉。社團組織既參與行政長官選舉,也參與立法會選舉。

首先,社團組織參與行政長官選舉。澳門特區的行政長官選舉屬間接選舉,通過界別社團法人選舉產生的選舉委員會進行。行政長官選舉委員會由四大界別委員組成,全部400名行政長官選舉委員會成員中的344位選委成員通過界別內社團法人選舉產生,再由選舉委員會成員提名行政長官候選人,並投票選舉行政長官。因此,沒有社團的參與,選委無法產生,行政長官候選人甚至行政長官也無法產生。

其次,社團組織參與立法會選舉。澳門特區的立法會選舉包括直接選舉與間接選舉兩部份,無論是直接選舉還是間接選舉,社團都參與其中。在立法會選舉中,社團幾乎參與從選民登記、候選人名單產生到籌募經費、競選動員等所有環節。在選民登記方面,社團參與自然人選民與法人選民兩類選民登記。

選舉提名方面,在直接選舉中,一般由一個或多個社團召集其成員組成提名委員會,提名立法會直選候選人名單。在間接選舉中,候選人需取得相關利益界別中不低於20%的社團法人選民提名。無論直接選舉還是間接選舉,所有參選的候選人都由社團提名。

競選動員方面,在直接選舉中,社團參與包括籌措選舉經費、組織選舉集會、提出競選政綱等在內的全部競選動員活動。競選期間,政綱發佈與宣傳、宣傳品的印製與散發、宣傳廣告的發佈,甚至張貼海報、電話拉票等活動,無不由社團包辦。可以說,在競選活動過程中,每一個環節都離不開社團參與。

增強政策倡議功能

回歸後,澳門社會治理相關政策由特區政府與社會共同制訂,因此社團的政策倡議與政策諮詢功能得到加強。社團經常應政府邀請參加各類政策立法諮詢。實際上,澳門社團已成為政府制訂政策的主要諮詢對象。一些代表性社團內部成立了政策研究機構,例如中華總商會成立了策略研究委員會,工聯總會成立了政策研究暨資訊部,婦聯總會與街坊總會均成立了政策研究室等。同時,也有一些獨立的論政社團成立,均以政策研究與倡議為核心活動,如2008年成立的澳門公民力量。

在社團倡議的具體政策方面,如工聯總會提出賭場荷官與職業司機不輸入外勞的政策獲特區政府採納。健全社會保障制度是街坊總會、工聯總會與婦聯總會等社團關注的政策議題。要求政府擴大社保的受惠面,向社保基金增撥儲備,完善澳門非雇員居民自願參保的政策,以及推動政府建立非強制性中央公積金制度,是街坊總會與工聯總會長期致力推動的政策議題。同樣,婦聯總會一直推動建立雙層社會保障制度,並主張落實全民社保,為未能及時參保人士提供補交供款登記機制。

向政府反映居民意見與提出政策建議,被街坊總會視作參政議政的重要手段。對於居民反映強烈的房屋政策,街坊總會建議政府制訂契合社會需求的公共房屋興建計劃、為社會房屋申請者制定輪候年期、改革公共房屋申請排序方式等,還要求政府增撥土地資源以供興建公共房屋之用。

發揮人才培養與輸送的功能

回歸後,社團成為澳門管治人才來源的主要渠道之一,尤其是立法會議員、行政會委員與各政策諮詢機構的成員。現任議員中絕大部份都有社團背景,直選議員均兼任社團職務,而間接選舉本來就是以社團法人為基礎的選舉,選舉產生的議員全部兼任社團領導職務。即使是委任議員,大部份也兼任社團職務。除立法會議員外,特區政府行政會成員多數來自社團,一般都擔任代表性社團的領導職務。

在特區政府設立的不同領域政策諮詢機構中,社團代表已成為重要成員。例如,在青年事務委員會的組成人員中,除了政府官員作為當然成員外,還包括由特區政府委任的最多15個教育、青年、經濟、文化及社會互助範疇等領域社團領導人或其代表,即在總共34名委員中,有15名社團領導人或代表,佔了接近一半。澳門現有36個各類政策諮詢委員會,其人員組成大同小異,社團代表均佔有相當比例。

可以說,澳門社團組織成為特區治理人才的重要來源渠道與培養平台。

從事權益保障活動

回歸後,很多社團加強了會員及居民的權益保障工作。例如,婦聯總會成立了婦女權益部,關注家暴立法進度,要求修訂性犯罪法律等。工聯總會將維權與服務作為其工作的兩個重點,並成立權益委員會,關注居民的就業保障。2003年,澳門旅遊娛樂有限公司(簡稱澳娛)出現勞資糾紛,工聯總會考慮到事件對數千名澳娛員工及其家庭可能帶來的衝擊,積極參與糾紛的斡旋工作。最後,澳娛子公司澳門博彩控股有限公司、澳娛職工聯誼會、工聯總會、勞工局簽署了四方諒解備忘錄,穩定員工崗位,保證轉職員工收入,從而避免了社會震盪。2008年至2009年間,受國際金融海嘯影響,澳門出現就業問題。工聯總會發動博彩企業員工簽名行動,積極勸說博彩企業以無薪假期代替大規模裁員,成功保住數千博彩從業員的崗位。為減少失業,工聯總會積極推動政府出台在崗培訓計劃、低收入補貼計劃等措施。

一些特定行業的社團圍繞著維護其行業員工的權益展開工作。例如,公務華員職工會向政府提出,基層公務員面臨沉重的生活壓力,部份職位無人願意入職且流動性高,希望政府向基層公務員發放額外生活津貼。其後不久,政府向低收入基層公務人員發放生活津貼。

中華教育會作為澳門關注中小學教師權益的教育團體,致力於推動特區政府制訂《非高等教育私立學校教學人員制度框架》(簡稱“私框”)。該會認為,“私框”並非只是事關教師薪酬福利,而是透過制度為教師創造合適的工作條件:參考國際標準,規範不同教學階段教師的課時量,規定每周工作36小時,減少教師沉重的工作量,使教師能夠騰出更多時間進行更有效的專業發展培訓。“私框”還規範了教學人員的評核制度和專業發展要求,有利於強化教師的專業性。在中華教育會及其他教育團體的爭取下,“私框”於2012年2月通過。

由上可見,在特區成立後,澳門社團在選舉參與、政策諮詢與倡導、政治人才培養與輸送、權益維護等政治參與方面的豐富實踐,充分說明在特區時代澳門社團的政治地位與政治功能得到強化與拓展。

該書之參考書目如下:

1. 《澳門工會聯合總會成立五十周年紀念特刊》,澳門:澳門工會聯合總會,2000年。

2. 《澳門街坊會聯合總會成立三十五周年特刊(1983–2018)》,澳門:澳門街坊會聯合總會,2019年。

3. 《澳門社團現狀與前瞻》課題小組:《澳門社團現狀與前瞻》,澳門:澳門發展策略研究中心,2000年。

4. 澳門中華總商會編:《澳門中華總商會成立一百周年紀念特刊(1913–2013)》,澳門:澳門中華總商會,2013年。

5. 許世元、崔世平、馮國輝、同善堂秘書處編:《同善堂一百二十周年特刊》,澳門:同善堂值理會,2013年。

6. 《鏡湖醫院慈善會創辦一百三十周年紀念特刊》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2001年。

7. 李鵬翥:《澳門古今》,香港:三聯書店(香港)有限公司、澳門:澳門星光出版社,1988年。

8. 婁勝華:《轉型時期澳門社團研究——多元社會中法團主義體制解析》,廣州:廣東人民出版社,2004年。

9. 婁勝華:〈庇護主義與澳門社團文化(三)〉,《澳門日報》,2009年4月27日,E07版。

10. 婁勝華:〈論澳門民間社團功能的“擬政府化”現象〉,《澳門.2004》,澳門:澳門基金會,2004年。

11. 婁勝華:〈成長與轉變:回歸以來澳門社團的發展〉,《港澳研究》,2016年第4期。

12. 潘冠瑾:《澳門社團體制變遷——自治、代表與參政》,北京:社會科學文獻出版社,2010年。

13. 王文達:《澳門掌故》,澳門:澳門教育出版社,1999年。

14. 吳宏岐、吳渭:《行善濟眾:澳門仁慈堂的慈善事業》,澳門:澳門特別行政區政府文化局,2018年。

15. 吳潤生主編:《澳門鏡湖醫院慈善會會史》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2001年。

16. 吳志良、楊允中主編:《澳門百科全書》,澳門:澳門基金會,2005年。

17. 楊仁飛:〈澳門社團發展——過去、現狀與展望〉,《澳門研究》,1998年第7期。

18. 鄭淑賢、何遠達:《澳門仁慈堂:過去與未來》, 澳門:澳門仁慈堂,2011 年。

19. 澳門工會聯合總會:http://www.faom.org.mo/portal.php

20. 澳門街坊會聯合總會:http://www.ugamm.org.mo

21. 澳門鏡湖醫院:http://www.kwh.org.mo

22. 澳門同善堂:https://tst.org.mo/index.php

23. 澳門仁慈堂:http://www.scmm.mo/frontend/main/

24. 澳門中華總商會:http://www.acm.org.mo/intro/ history.htm

更新日期:2025/04/09

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)