作為人類進行群體性文明活動的組織形式,社團在澳門的歷史源遠流長,從神緣組織(廟宇)到世俗性慈善組織,再從職業性社團到知識性社團,澳門社團形成了較為清晰的發展軌跡。

結社起源及其近代變遷(古代–1912年)

民間組織的起源:宗教信仰組織

澳門早期居民以漁民為主體,由於漁業生產的海外作業具有一定的風險性,為求主觀上減輕海上風險的不可預知性,神靈媽祖成為漁民們共同的信仰紐帶和精神寄託。據統計,自明代以來,連同媽閣廟和娘媽新廟(蓮峰廟)在內,整個澳門地區境內共有近十處媽祖行宮。媽閣廟位於半島西南端,是最早的華人市區形成的地方。葡人入澳也自媽閣廟下船,逐步向半島內深入。因此,媽閣廟是華人社區與葡人社區的共同起點。位於澳門半島北部的蓮峰廟初名天妃廟,相傳本是順德縣龍涌杜氏鄉人的旅澳廢祠,後捐出來建廟。媽閣廟與蓮峰廟為澳門市區早期輪廓形成的標誌,二者都曾是客商會聚的場所。此外,寺廟也是公共事業營運中心。華人社區的許多娛樂活動選在神誕日舉行,一些寺廟(如普濟禪院、蓮峰廟)也利用神誕日募捐慈善款項,用於賑濟災民與舉辦義學活動。

澳門也是天主教東傳的重要基地。自1555年耶穌會傳教士踏足澳門之後,方濟各會、奧斯定會、多明我會等修會都曾先後來澳傳教,並在澳門修建聖堂傳播福音。傳教士進入澳門的20年間,先後修建了澳門最早的三大古教堂——聖安多尼堂(花王堂)、聖老楞佐堂(風順堂)和望德聖母堂。其中,望德聖母堂也是澳門最早的華人教堂。1576年,教宗頒令批准澳門成為近代遠東第一個教區,並成為遠東傳教區的基地。

可見,宗教信仰組織是澳門早期民間社會組織的主要形態,也是澳門民間組織的起源。從民間組織史視角,可以將澳門民間組織起源時期出現的以宗教信仰組織為中心的民間結社階段稱為“神緣組織階段”。

公益性結社的勃興

16至19世紀的澳門,難民湧入、天災頻仍、疾病流行,社會對公益產生了旺盛需求,推動著西式宗教公益團體的多元發展與中式世俗民間公益組織的勃興。

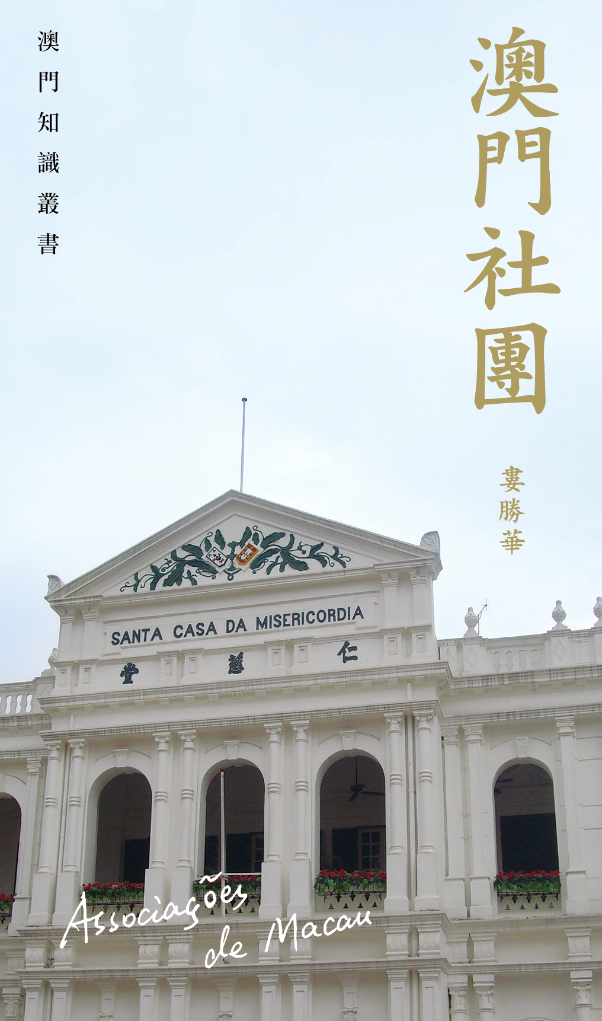

成立於1569年的仁慈堂是當時澳門規模最大的宗教性公益團體,作為提供綜合性慈善公益服務的組織,仁慈堂發揮了重要作用。除仁慈堂外,在19世紀澳門民間社會組織發展中,鏡湖醫院與同善堂的創建是世俗性慈善公益組織勃興的標誌。鏡湖醫院創建於1871年,是適應當時澳門底層社會對醫療的迫切需求而生的。鏡湖醫院的慈善服務不僅包括較為傳統的贈醫、施藥、安置瘋殘、停寄棺柩等,還有修築道路、處理居民食水、接收政府轉交的難民、排難解紛、對外聯繫等,甚至包括敬重字紙、珍惜文化。1892年,澳門同善堂創立。在公益服務活動範圍、方式、受益對象以及慈善理念等方面,同善堂與鏡湖醫院幾乎是一致的。

行業性組織——會館的興起

進入19世紀之後,長期以來支撐葡商進行轉口貿易的特惠條件逐漸喪失,華商力量起而取代葡商,成為澳門經濟的主體。近代澳門華商是一個具有特殊群體利益的階層,組織社團成為他們保護自身利益的一種方式。華商為保護自身利益而組織的早期業緣團體中,會館的歷史最為悠久。澳門最早的會館是三街會館,大約在明代末年已經出現。三街會館成立後,“實無異於澳門總商會也⋯⋯亦即昔日澳中之華人總機關也。”

三街會館雖然是一所商人會館,卻還不是一個近代性社團,與許多傳統社團相同,它具備突出的廟宇化特徵。三街會館供奉關帝為守護神——供奉行業祖師為保護神是傳統行會組織的一個標誌性特徵。在商人會館之外,澳門的其他手工業行會組織,如上架行會館、工羨行會館與泥水行會館等早期工商性同業組織都奉祀共同的祖師——魯班。上架行會館創建於清道光二十年(1840年),為澳門木藝業(做木行、搭棚行、油漆行)的手工業行會組織。工羨行會館始建於咸豐四年(1854年),是澳門造船業行會組織,造船業崇奉魯班為祖師,故而會館大堂專設魯班神殿,會館因此也稱祖師廟。可見澳門早期手工業行會組織的廟宇化色彩之濃厚。

三街會館

工羨行會館與造船子弟學校

隨著19世紀末20世紀初澳門經濟中現代性因素的增長,原有行會性質的工商業社團——會館沿著兩條路徑向近代變遷:一條是完全的廟宇化,如三街會館,隨著新的華商組織成立,其原來的世俗性功能萎縮,以至最終完全喪失,成為純粹的廟宇——關帝廟;另一條是工會化,如上架行會館轉化為澳門上架木藝工會,工羨行會館演變成澳門造船工會。

知識界結社:外來影響

19世紀末20世紀初,活躍於澳門的社會力量之一是近代知識份子群體。從來源構成分析,澳門近代知識份子群體中,除本地培養的內生型知識群體外,精英份子多屬移居型知識群體。因此,澳門知識界的政治性結社,其創立及活動都有中國內地背景。前有以康有為、梁啟超為核心的改良派,後有孫中山領導的革命派,都不約而同地選擇澳門作為重要的活動基地。

創報刊、興學堂、立學會,是康、梁改良派的主要活動。在康、梁的直接領導和影響下,維新派在澳門組織澳門不纏足會與澳門戒鴉片煙分會。戊戌變法失敗後,流亡海外的維新領袖創辦保皇會。澳門改良派人物、富商何廷光立即響應,組織澳門保皇分會。不久,康有為將保皇會總會遷至澳門,由此,20世紀初的澳門成為保皇派輿論與活動中心。隨著澳門熱衷於保皇活動的富商何廷光經營不善,保皇會失去經濟支持,1903年保皇會遷出澳門。

與保皇會在澳門的活動及影響日漸式微相反,孫中山領導的革命派力量開始加強在澳門的活動。同盟會成立後,選派會員劉思復等赴澳成立冠名為樂群書社的秘密機關。1909年,澳門同盟分會成立。澳門同盟分會創辦濠鏡閱書報社為其周邊組織,通過書刊借閱傳播革命思想、發展同盟會員。

從改良派到革命派,他們在澳門創立的政治性團體及其活動,雖然都與澳門社會沒有直接的必然聯繫,但對澳門的結社產生了一定的影響。其一,由澳門改良派人士創辦的一些文化教育團體得以延續。例如,康有為領導的保皇會將尊孔之風帶入澳門;1910年,澳門孔教會成立,並得到了澳門許多紳商的支持;1914年,孔教會捐款建立孔教學校。其二,改良派和革命派在澳門創辦的學堂,培養出澳門本土化新式知識份子群體,並給予他們維護自身權益的政治啟蒙與結社活動的直接訓練,為澳門內生型知識份子社團的誕生奠定基礎。如,康有為入室弟子陳子褒在澳門創辦多家學校,成立教育學會(後改名為蒙學會),培養澳門本土人才。

縱觀澳門早期民間組織的起源及其近代變遷,其演變歷程在時序上形成階段性標誌與特徵。第一階段是19世紀中葉之前,以宗教性的神廟組織為主體,是澳門民間組織史的“神廟組織階段”;第二階段是19世紀中葉到該世紀末,以世俗性慈善團體為主體,屬於“慈善組織階段”;第三階段是19世紀末20世紀初,以近代型工商社團和新式知識份子團體為主體,以行會性會館走向解體與政治性團體保皇會、同盟分會設立為標誌,屬新式社團的勃生期。三個階段間經歷了兩次轉變,第一次轉變是從宗教性組織到世俗性組織,第二次轉變是世俗性組織內部的裂變與分化。

民間社團的低度增長(1912–1976年)

進入20世紀,澳門民間社團發展的總體趨勢是緩慢增長,以1976年《澳門組織章程》頒行為界,形成前後兩大歷史時期,並呈現出明顯的階段性特徵。1912年至1976年間,以“二戰”為界,澳門社團的發展可分為戰前、戰時與戰後三個歷史階段。

職業性社團的興起與頓挫

1912年到1937年是澳門職業性團體發展的第一個高潮期。具體體現在:其一,一些最重要的職業性團體先後誕生。1913年正式成立了澳門工商界的樞紐組織——澳門商會,後於1916年更名為澳門中華總商會;1920年成立了澳門知識界的支柱性團體——澳門教育會(中華教育會),於1923年在政府註冊立案。其二,工會組織大量滋生。受周邊因素影響,該時期澳門工人結社意識從萌動迅速走向高漲。

20世紀20年代初,澳門職業性勞工結社風起雲湧。在1922年,澳門有為數逾百的工會組織。少數規模大的工會,如苦力同業工會、鮮魚聯群益工會等,會員人數在千人以上。但是,“五.二九”工運對民間結社影響至深。事件發生後,澳葡當局宣佈關閉68個工會,頒發限制民間結社的規定,對社團的登記註冊嚴格檢查,規定除宗教慈善團體外,凡政治性的社團不准公開成立與活動。

歷史小貼士:“五.二九”工運

該次工運由一位非洲籍葡兵非禮一名華婦而引起。1922年5月28日,途人見非籍葡兵非禮華婦而痛毆葡兵,聞訊而至的葡警拘捕3名華人青年,其中一名在事發當夜被軍政署判罰監禁12日。消息傳出後,群情激憤的工人、坊眾湧往白眼塘警署,要求葡警放人。聯合總工會就近在江南茶樓(白眼塘前地)設立臨時指揮部,並派負責人與葡警交涉保釋事宜未果。次日,受澳葡當局之命前來增援的葡兵對阻攔的人群開槍射擊,群眾死傷者二百餘眾,造成震驚中外的血案。隨後,澳門華人舉行罷工、罷市、罷課。工人與市民約7萬人離澳避居內地之前山、灣仔、南屏、石歧等處。是為澳門歷史上著名的“五.二九”工運。

在澳葡政府社團法令的約束下,澳門工人結社形式發生變化,福利性的工人結社成為主導形式。公會作為行會的變體形式而出現,一般規模較小,由雇主與雇員聯合組成,雇主執掌內部權力。“炮會”是1930年代出現於澳門的另一種民間福利性結社形式,是各行業工友的組織,無成文會章,經濟來源為會友的月費、募捐等。

救亡賑難團體的興盛與轉折

20世紀30、40年代的中日戰爭期間,是澳門社團發展的特殊階段。救亡賑難社團是戰時狀態下澳門“中立區”社團發展的特殊形式,是民族主義社團的一種變體形態。其活動以慈善賑濟為主,而不是直接從事政治的或武裝的鬥爭。

20世紀30年代救亡賑難社團在澳門再度勃興、驟起驟伏,反映了外部因素形成的衝擊強度。1931年“九.一八”事變後不久,澳門商人范潔朋等發起成立“澳門籌賑兵災慈善會”。1935年,華北事變和北平發生的“一二.九”運動催生了澳門的一批青年救亡及婦女互助團體,以讀書會、文學社、劇社、音樂社、歌詠團等形式出現,如炎青讀書會、吶喊文學社、焚苦文藝研究社、青年音樂社、婦女互助會等。標誌著中日之間全面戰爭爆發的盧溝橋事變,激起了澳門華人社群的民族主義思潮,推動了澳門救亡賑難性社團如春草怒生,蔚為壯觀。此後直到1945年8月中國抗戰取得勝利,澳門救亡賑難社團潮起潮落。

對非常時期澳門救亡賑難性社團,以活動內容為據,可分為以募捐賑濟為主與以救亡宣傳為主兩大類;以存在方式為據,可分為本土社團與外來社團兩大類,而本土社團還可以進一步分為新生社團與原有社團。

澳門“中立”時期的救亡賑難社團具有一些共同特徵。其一,驟興驟落、存續時間短促。其二,服務對象、活動內容與功能集中單一,以籌募捐款及物品支持國內抗戰與救濟流落澳門的難民為主,以救亡宣傳為輔。其三,上層工商界人士主導,各階層全面動員參與。如聯合各行業、各階層救亡力量組成的各界救災會,其中起核心骨幹作用的仍然是由工商界人士組成的中華總商會。其四,以民族主義與人道主義為文化價值認同。救亡賑難社團的建立及活動中,民族主義與人道主義成為重要的精神價值紐帶,如救亡賑濟團體組織的募捐活動,突出強調了“義”的文化力量。義演、義賣、義展、義舞、義唱、義賽等利他主義(altruism)行為反映了人道主義的精神要求。

意識形態化社團的左右爭雄

抗戰勝利後,國民黨駐澳門直屬支部重新公開活動。作為國民黨海外工作機構,國民黨澳門支部的一項重要職責就是組織和指導澳門僑團活動。從1945年到1949年,國民黨澳門支部不遺餘力地推動澳門華人結社。結社方式有直接與間接兩種,直接推動成立的社團包括航商聯合會、新聞協會、澳門漁業協會、澳門禁煙協會、新生活運動澳門分會等;間接推動社團建立的方式包括在社團籌備階段即委派籌備員協助籌備工作,以及監督社團選舉、聽取工作彙報等。

隨著1949年新中國的成立,國民黨在澳門的政治影響由強趨弱;相反,中共對澳門華人社團的政治影響卻由弱而強,迅速擴張,接受其影響而生成的政治激進社團在與親台社團對立抗衡中逐漸佔據上風,並最終“一統天下”。

在澳門華人社群中,中華總商會處於領導地位,對商會施加政治影響以獲取政治領導權是澳門中共地下組織的長期目標。1949年新中國成立後不久,傾向新中國的政治力量在中華總商會1950年第38屆理事會選舉中取得支配性地位。自此,商會成功地實現了政治轉化。類似於商會實現政治轉化的社團還有澳門中華教育會、鏡湖醫院慈善會等。

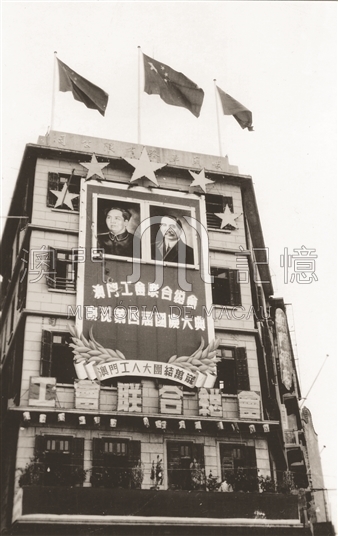

在工會組織方面,新中國成立後,部份改組新成立的工會組織領導人,如上架木藝工會的梁培、茶樓餅業工會的甘廣和戴盈等人開始醞釀聯合組成澳門工會聯合總會。1950年1月20日,澳門工會聯合總會成立。從此,在澳門工會史上,繼1920年代的聯合總工會之後,各業工會有了新的聯合組織。

面對日益強大的工會聯合總會,國民黨組織成立自由工會,並於1952年12月25日聯合各自由工會組成澳門工團總會。由此,澳門許多行業同時存在著兩個相互對立的工會組織,澳門工會社團史上出現特別的“孿生組織”奇觀。如,在炮竹業,成立於1953年8月7日的炮竹業職業自由工會屬於澳門工團總會,而成立於1953年11月1日的炮竹工會則屬於澳門工會聯合總會。

類似的澳門華人社群中的政治性“孿生社團”因1966年發生的“一二.三”事件而出現轉折。“一二.三”事件以澳葡政府接受懲兇、賠償、道歉與“不允許國民黨勢力在澳活動”的要求而告終。自此,國民黨澳門支部、中央社駐澳門機構與親台社團被關閉,相關社團領導人被驅逐出澳門。就連一些具親台傾向的社團,如聯義體育會、台山同鄉會、青年醉獅團體會也被取締。從此,澳門進入接受新中國政治影響的社團“一派獨大”的時代。

歷史小貼士:“一二.三”事件

“一二.三”事件是澳門歷史上一次較大規模的市民抗議運動,取名自1966年12月3日發生的嚴重警民衝突。事件以澳葡當局無條件接受廣東方面與澳門各界群眾提出的所有要求而告終。該事件令葡萄牙在澳門的管治威信喪失,也導致傾向新中國的政治勢力實際控制澳門,並使台灣當局在澳門的勢力被肅清。

本土多元化發展(1976–1999年)

1976年3月22日,澳門政府頒佈第3/76/M號法令(俗稱《自由集會結社法》)。該法令確立了澳門居民的自由結社權,也標誌著澳門社團法律制度從預審制轉向追懲制,使得澳門社團發展潛力得到釋放,導致澳門社團數量在1970年代中期之後出現爆炸式增長。

20世紀最後20年內,澳門新註冊社團1445個,佔全部社團總數1983個的72.9%。從增長速度看,80年代新註冊社團422個,10年內新立社團數超過之前所有註冊社團數的52.3%。在80年代高增長基數上,90年代增長速度更是史無前例,10年內新註冊1023個社團,較80年代增長了142.4%,年均遞增14.2%。

在社團類型方面,此時期政治性社團的興起與傳統型社團復興較為明顯。澳門政治性社團的興起是與有限的政治開放密切相關。以1976年《澳門組織章程》與《葡萄牙共和國憲法》的頒佈為標誌,澳門作為“葡管中國領土”的政治地位得到確立。同時,澳門政治開始走向有限的民主化進程。新政制為澳門本土社群參與政治預設了多條正式合法渠道,如立法會、市政議會、諮詢會以及政府設立的多個政策諮詢機構。此外,1976年3月,《自由集會結社法》在澳門首次正式提出“公民社團”的概念。

政治生態的變化,推動了澳門本土化政治性社團的產生。最先出現的是澳門土生葡人成立的澳門民主協會與澳門公民協會。澳門民主協會與澳門公民協會分別成立於1974年4月30日、1974年6月19日,分別代表著澳門土生葡人社群不同階層的不同政治傾向。其中,澳門公民協會在1976年澳門第一屆立法會17個議席中獨佔9席,基本上控制了立法會。協會主席宋玉生(Carlos Augusto Corrêa Paes d'Assumpção)任立法會主席。1981年第二屆立法會選舉中,澳門公民協會仍然佔據6席。澳門公民協會一時成為澳門政壇上風騷獨領的土生葡人政治社團。

澳門有限政治開放的逐步擴大,尤其是澳門主權回歸因素,對華人參政產生了有效的政治激勵,進入1980年代,新興華人政治性社團開始崛起。1984年第三屆立法會選舉中,以何思謙為首的澳門民主友誼促進會組成參選,並取得成功。1992年成立的新澳門學社推出的立法會候選人吳國昌在澳門第五屆立法會選舉中直選成功。類似的社團還有民主發展聯委會、友誼協進會等。

與此同時,內地的改革開放促進了澳門傳統社團的復興。從1978年起,中國內地實行改革開放政策。適應改革開放與現代化建設的需要,內地開始放寬移民限制,鼓勵對外交往,加強對外聯繫,廣泛動員海外僑胞、港澳台同胞參與祖國現代化建設。內地的對外開放對澳門華人結社產生了間接影響,首先是來自內地的大量新移民湧入澳門,在澳門形成一個新移民群體。以粵、閩為原居地,循非法途徑進入澳門,靠體力為謀生手段,構成澳門新移民群體的基本特徵。這些特徵對新移民結社取向產生了決定性影響。中國傳統鄉族社團(如同鄉會)所特有的守望相助、重視親情鄉情的傳統,以及扶貧幫困、調解內部糾紛的功能,尤為契合澳門新移民的需求,從而成為新移民結社的首選形式。其次,隨著改革開放的發展,各地招商引資中競相出台優惠政策,對澳門等地的境外華人回鄉投資創業形成新的激勵機制。由於境外鄉族類社團更容易被內地政府部門接受和認可,為便於回鄉參觀考察、洽談投資意向,組建地緣社團成為促進澳門與內地交流、保持與家鄉密切聯繫、擴大個人影響和提高個人知名度、降低投資成本的有效方式。上述推力與引力共同推動了傳統鄉族團體,特別是同鄉會在澳門的復興。在1981年到1999年的18年間,澳門新成立鄉族性社團佔全部同類社團的72.7%。該時期澳門福建籍同鄉會的集中出現以及細分化尤其引人注目。除了省、市、縣的同鄉會外,甚至出現以村鎮為地域界限的地緣性社團。

澳門日報讀者公益基金會(作者攝)

小結

澳門民間社團從起源、變遷到發展、變革,在幾個世紀中經歷了三個不同階段,以20世紀最為跌宕起伏。在20世紀,澳門民間社團的發展出現了三次高潮。第一次高潮是1937年至1945年的澳門“中立”時期,也是中國抗日戰爭時期。該時期各種救亡賑難社團如春草怒生,是為“結社救國”或“結社賑難”時期。第二次高潮出現在1950年代初期,此時中國內部政局出現歷史性轉折,國共兩黨政治對立以及國際範圍內的東西方“冷戰”政治影響下,澳門社團走向意識形態化,形成左右政治對立且相互平行的社團集群,是為“結社對立”時期。第三次高潮出現在20世紀80年代,並延續至1999年澳門回歸。

經濟社會發展、自由結社制度形成、有限政治開放、以回歸為主題的過渡期來臨⋯⋯這些因素促動了澳門居民的權利意識,是為“結社維權”時期。總之,澳門民間社團發展在內部動力與外部影響作用下經歷了三大階段與三次高潮,貫穿其中的本土化與非本土化、意識形態化與非意識形態化、多元化與非多元化的三對基本關係從不同側面折射出澳門民間社團發展的特徵。

澳門扶輪社捐建的巴士站(作者攝)

該書之參考書目如下:

1. 《澳門工會聯合總會成立五十周年紀念特刊》,澳門:澳門工會聯合總會,2000年。

2. 《澳門街坊會聯合總會成立三十五周年特刊(1983–2018)》,澳門:澳門街坊會聯合總會,2019年。

3. 《澳門社團現狀與前瞻》課題小組:《澳門社團現狀與前瞻》,澳門:澳門發展策略研究中心,2000年。

4. 澳門中華總商會編:《澳門中華總商會成立一百周年紀念特刊(1913–2013)》,澳門:澳門中華總商會,2013年。

5. 許世元、崔世平、馮國輝、同善堂秘書處編:《同善堂一百二十周年特刊》,澳門:同善堂值理會,2013年。

6. 《鏡湖醫院慈善會創辦一百三十周年紀念特刊》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2001年。

7. 李鵬翥:《澳門古今》,香港:三聯書店(香港)有限公司、澳門:澳門星光出版社,1988年。

8. 婁勝華:《轉型時期澳門社團研究——多元社會中法團主義體制解析》,廣州:廣東人民出版社,2004年。

9. 婁勝華:〈庇護主義與澳門社團文化(三)〉,《澳門日報》,2009年4月27日,E07版。

10. 婁勝華:〈論澳門民間社團功能的“擬政府化”現象〉,《澳門.2004》,澳門:澳門基金會,2004年。

11. 婁勝華:〈成長與轉變:回歸以來澳門社團的發展〉,《港澳研究》,2016年第4期。

12. 潘冠瑾:《澳門社團體制變遷——自治、代表與參政》,北京:社會科學文獻出版社,2010年。

13. 王文達:《澳門掌故》,澳門:澳門教育出版社,1999年。

14. 吳宏岐、吳渭:《行善濟眾:澳門仁慈堂的慈善事業》,澳門:澳門特別行政區政府文化局,2018年。

15. 吳潤生主編:《澳門鏡湖醫院慈善會會史》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2001年。

16. 吳志良、楊允中主編:《澳門百科全書》,澳門:澳門基金會,2005年。

17. 楊仁飛:〈澳門社團發展——過去、現狀與展望〉,《澳門研究》,1998年第7期。

18. 鄭淑賢、何遠達:《澳門仁慈堂:過去與未來》, 澳門:澳門仁慈堂,2011 年。

19. 澳門工會聯合總會:http://www.faom.org.mo/portal.php

20. 澳門街坊會聯合總會:http://www.ugamm.org.mo

21. 澳門鏡湖醫院:http://www.kwh.org.mo

22. 澳門同善堂:https://tst.org.mo/index.php

23. 澳門仁慈堂:http://www.scmm.mo/frontend/main/

24. 澳門中華總商會:http://www.acm.org.mo/intro/ history.htm

更新日期:2025/04/10

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)