“Warren,22歲,英國人,雙桅船Fair Barbadian號的船長。1844年10月29日,澳門到黃埔的航行途中,在一艘名為Kappa的鴉片船上被海盜劫擊,重傷而死,埋在澳門。”

這個故事真像一部虛構的驚險小說的內容。然而,這卻是現實,是一個以澳門基督教墳場為歸宿的真實故事。

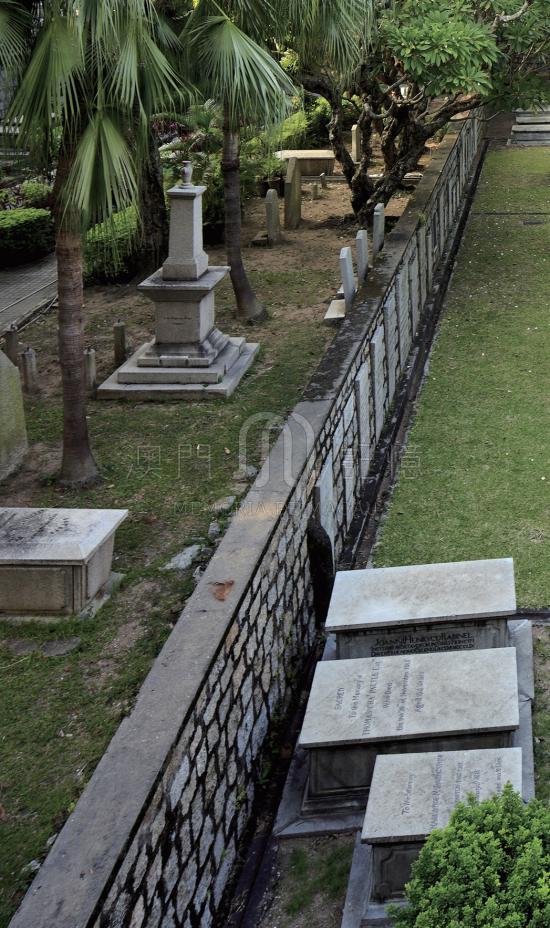

圖1 基督教墳場墓地,陳顯耀攝

外人找到這個地方並不容易,因為不太顯眼,在白鴿巢東方基金會會址的一側,綠樹掩映的矮牆之中,旁開着一道小門,仔細查看其說明牌,上面書寫着“澳門基督教聖堂及墓地”,才知道沒有走錯地方。

進了門,左側不遠是一座通體灰白色,以馬禮遜命名的小教堂,純淨簡樸,一派基督教宗教建築的風格。

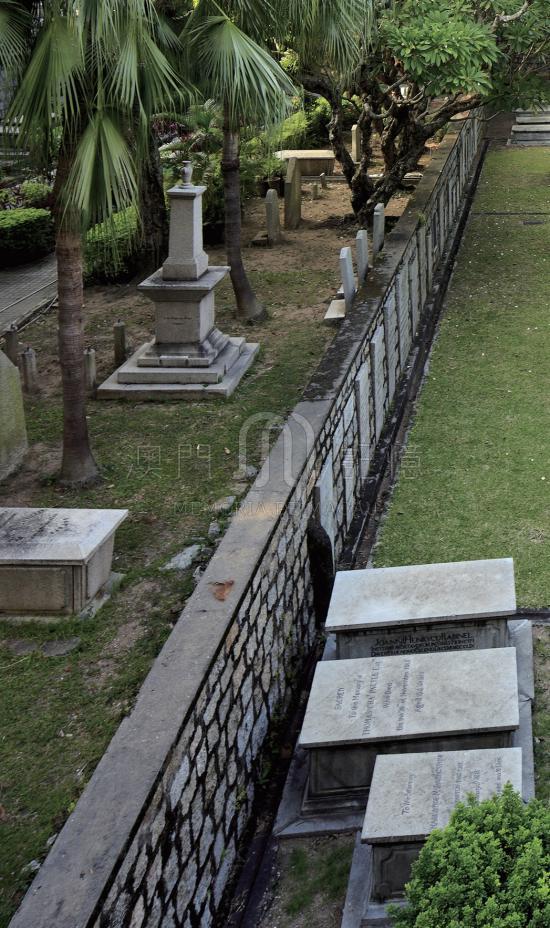

向前走去,依自然的地形,墓地分為相距1.5米高的上下兩層,以一面石牆隔開。舉頭仰望,一眾亞熱帶不知名的高大喬木伸出巨掌,遮掩了天空,為地下的一排排寬敞的居所留下了片片的樹蔭。

圖2 基督教墳場墓地,陳顯耀攝

澳門:外國商人的避風港

有人寫道,“這是一個愜意和隱居的地方”;“翠綠盈眼,生機盎然,具有鄉村的美麗,靜謐,使你不禁希望百年之後,可以選擇這樣的地方來長眠。”話雖這麼說,然而,亡靈們從世界各地,從千萬里之遙的歐美來到小小的澳門,當然不只是要尋找歸宿之地這麼簡單。那麼,這些人物為何來到這裡?

18世紀中葉,為了控制蜂擁而至的外商數目,乾隆皇帝廢除了四口通商的國策,只留廣州與外界進行商貿活動。外商冬季住在澳門,貿易時節放下家眷獨身前往廣州。澳門因此被外國商人看做是一個避風港,一個獨立的小世界,一個獲得慰藉的世外桃源。

商業導致財富的聚集。一個富人由二十人服伺,已是司空見慣。這裡的居民們打扮入時。畫家錢納利說,那些大班們在澳門的六個月好像什麼也不做,在廣州的另外六個月同樣也不做什麼。

馬禮遜提出在澳開闢墓地的要求

只有一樣美中不足。那個時節,死在廣州的外國人,開始只能埋葬在黃埔停泊處附近的山崗上。這些孤魂野鬼不僅離家太遠,就近也不能得到同胞的照應。於是有人就想到,是否可能將這些亡靈埋在澳門的城牆之內,這樣就可以朝夕相伴。恰在此時,在澳的歐美社團中一位代表人物,馬禮遜牧師的妻子因霍亂於1821年去世。馬牧師藉機請其服務的東印度公司,向澳葡政府提出在當地購買土地,以開闢墓地的要求。

“協商購買墓地的談判總是那麼困難和厭煩,充滿不可預料的複雜性,並被官僚程式而惡化。”歷史學者如此評論。根據葡國的法律,外國人或團體是不能在這個殖民地裡獲得土地的。當然,為了權宜之計,又可置之不理。

然而,東印度公司沒有運用權宜之計,他們實施的政策是公開拒絕承認澳門的殖民地狀況。因為,根據中國當局的標準,葡萄牙人無權賣地給外國人。東印度公司在澳門土地的要求,給葡萄牙人造成難堪。從1814年頒佈的條例之後,該公司從葡人手中想獲得一片適合的土地作埋葬基督徒之用的企圖,一直沒有成功。

由於馬禮遜太太去世,墓地的需求再次成為東印度公司的考慮。同時,先前反對出賣土地的葡萄牙人為了盡快獲得現金來進行鴉片生意,故同意了一個“權宜之計”——用三四千元的代價,向英人急忙出售了一塊城牆之內,位於當時東印度公司旁邊的土地作墓地之用,速度之快,以至未耽誤到馬禮遜太太的遺體在當年的6月下葬。

馬太太下葬之後,那些以前埋在城牆以外的遺體也都陸續遷到這個新墳場內。同時也開放給其他國家的基督徒,但中國人和葡國人除外。即使東印度公司停止了在中國的活動之後也是如此。

建造太平間小教堂

那時教堂所在的院子並沒有被包括進去。1829年,葡人Baron因生意失敗而病亡,其財產被扣押並拍賣,其中包括那塊教堂院子的地段。但是當時英國人是無權參與的。後來,英國人僱傭了一位經紀人,一個葡國的商人,又剛好是Baron的侄子。最後,用875元間接買到,1830年7月5日做契。

當東印度公司得到上述地段後,該公司搬走了原處放置的,中國大地上最早的印刷機,並建了一所用作臨時太平間的小教堂,而祈禱服務仍然在南灣總公司的大屋中進行。

1843年商務監督遷移到香港之後,太平間小教堂也成為祈禱的地方(當時基督教社團僅餘下40人),直至1858年,澳門政府通知英國人,從12月1日後,城牆之內不能再掩埋亡者。基督教墓地完成其歷史使命。

這裡長眠的亡靈最終有189位。性別有男女,年齡從稚小嬰兒到古稀老者,國籍分屬歐美的基督教國家(英、美、德、荷、丹及瑞典等)。

圖4 基督教墳場內的馬禮遜堂,陳顯耀攝

小教堂延續基督教的宗教使命

第一次世界大戰之後,英國人Barnett從香港來參觀,看到墓地由於年久失修,呈現一片破敗景象,建築物也變成了爆竹工廠,便在南中國的歐洲人社團中呼籲成立一筆維修基金 。

通過布拉嘉家族和當時英國駐澳門副領事的鼓動,新建築二戰後從荒廢之中完成了。小教堂繼續進行基督教的宗教使命。如1934年為馬禮遜舉行百週年的紀念儀式和一些感恩活動。1948年香港再次為它建立維修基金,令到墓地保持着今天的尊榮和人們看到的面貌。

我們如果想瞭解,墓地當中安息着什麼樣的亡靈,可以從一首詩歌開始。

儘管風神在狂吹,海神在搖晃

將我來回拋動和衝撞,

以上帝的名義,你可以清楚看見

我在這裡拋錨

那是一個安全的地方。

伴隨着龐大的艦隊,

然而,我們又要再次啟航

救世主啊,但願就在前方。

這是那個時代留下的詩歌,豪邁而悲壯。無論代表着天使或是魔鬼,人們要在東方這塊神奇的土地,施展自己各種各樣的理想。

基督教墳場的亡靈:編織歷史的重要人物

時間退回二百年前。由於生產力發展的重心不同,中國與西方國家的國力競爭上出現此消彼長的勢頭。以英國為首的西方國家以自由貿易為名,對中國掀起了一浪又一浪的經濟、文化乃至宗教上的進襲。基督教墳場的亡靈,生前正是在這些不同範疇的進襲中擔任重要角色:船長、司令、商務總監、外交官、傳教士、畫家以及歷史學家等等,他們代表着西方幾乎所有的文明,編織了中西交往和鴉片戰爭時期那一片片光怪陸離的歷史。可以相信,沒有他們,今天的歷史就要失色、走樣,甚至改寫。

“北方的哲學家”——龍斯泰

我們從一位長眠於此的歷史學家的故事開始。龍斯泰(Andrew Ljungstedt)爵士,瑞典人。騎士,學者,慈善家。1759年出生,1835年逝世於澳門。在俄國擔任過幾年教師和翻譯工作後,龍斯泰乘上一艘瑞典東印度公司的帆船前來中國,到達廣州後,在瑞典的商行中任職。他獲得的財富如此之多,幾乎可以與諾貝爾媲美,以至他能在瑞典的家鄉贈送給當地一所工業學校,一直興辦至今。因為他的慈善行為而獲得了騎士榮譽。1815年,龍成為瑞典駐廣州的領事。1821年,他退出了商業活動,來到澳門,並以其作為其永久的居留地。他被中國的朋友友好地稱作“北方的哲學家”。他還是《葡萄牙在中國居停地史綱》和《羅馬天主教會及其在中國的使命》(1836年)兩書的作者。前者更力排眾議,明確提出澳門的主權不在葡萄牙的鮮明論點。

海員和水手們

海員和水手是來華人士的主力。

Mitchell,是一位美國的海員,1850年因霍亂死於澳門醫院,享年43歲。他和同伴們服務於Marion號軍艦。該船配備16門小炮,566噸重,波士頓製造,1852年前,和另外一艘名為Saratoga號美國東印度艦隊最大的戰艦,經常游弋在廈門、香港、澳門,以及金星門和黃埔的海面上。後來,前者駛回美國。由此不難聯想,1844年,美國人在澳門與中國政府簽訂《望廈條約》,從此獲得了與其他列強相同的權利,因此,其實力需要強大的海上兵力加以保護。一個基督教墓園中,長眠着這樣至少20餘位美國年輕人的亡魂。

這裡也有征服自然的能手。13號墓的主人,Slate,美國人,是一艘快速帆船的船長。該船從三藩市到香港的處女航只用了44天,是蒸汽輪船面世之前海上速度最快的交通工具。1854年,在澳門因痢疾病故,時年47歲。

23號墓主人Williams,也值得一提。他也是一位美國人,一位商船的船長。他曾赴日幫助架設第一部電磁發報機,並示範使用。1857年在澳門身故,年31歲。

律勞卑

歷史的天空並不總是一片晴朗,暴風雨有時更成為其主旋律。中英貿易正式始於18世紀初。開始,絲綢是主要的出口物,茶葉和瓷器次之。英國商人船隻往來於印度的加爾各答與中國的廣州。由於貿易上的巨大逆差,英人即利用鴉片貿易做為對抗逆差的主要工具,鴉片走私逐漸登場,成為雙邊貿易的主角。1729年雍正發現問題的嚴重,禁止鴉片的貿易,但私下的販運卻屢禁不止。東印度公司表面禁止其船隊參與,但在1809年下禁令前,卻不去作為以制止這種貿易。美國人1858年也才正式禁止。

1830年代,珠江水面基本都是美英的船隊,其他國家的很少。中國官方對外國商人的管制十分嚴格:不准隨便離開駐地,不准僱用中國工人,不准說中文,不准攜帶家眷。

1834年,英國政府取消了東印度公司的貿易壟斷權。律勞卑Lord Napier被英政府派來擔任首任貿易監督,1834年7月和家庭到達澳門。律勞卑在對華貿易方面是一個強硬派。他認為,解決英中貿易不平衡的辦法必須依靠武力威脅。

清廷方面,時任兩廣總督盧坤得悉有外國官員抵達澳門,便在1834年7月21日傳諭廣州行商,指示他們派員前往當地,查明該名官員的來華目的,並着他們轉告該官員,要他務必遵守《大清律例》和貿易規則,而且不可擅進廣州。然而,諭令未到澳門,律勞卑即在1834年7月23日再度乘船,於25日清晨兩時抵達廣州,並隨即得到英商的招待,入住十三行的英商館。

律勞卑沒有得到任何許可,剛抵廣州,立即寫信通知總督他已經到了。事實上,中國的條例規定,外國人不得直接寫信給總督的。中國人憤怒了,拒絕承認他的地位,並凍結了與英國人的貿易。律勞卑命令兩艘戰艦進入虎門港,並準備駛向廣州,最初沿岸的清廷水師發空炮示警,但是英艦沒有理會,稍後再發實炮,英艦遂開炮還擊,和中方展開了激烈的炮戰。

結果英方三人戰死,五人輕傷,船身輕微損毀;相反,清廷的不少炮台則在戰事中被命中摧毀。這次炮戰,是中國近代歷史上,首次與西方列強發生的軍事衝突。

廣東總督盧坤隨即將12艘大船沉於珠江河底,又從各地調動艦隻28艘,士兵1,600人包圍內河,形勢立即逆轉,英艦進退失據。

到了這個時候,一班從事正當貿易的英商,如顛地等等,卻因為貿易中斷日久,損失漸多,開始責怪律勞卑。加上此時盧坤又向他們承諾,只要律勞卑離開廣州便可恢復貿易,於是紛紛稟請朝廷重開貿易。

律勞卑有感自己被同胞出賣,自知已經不獲支持而決定退讓。9月14日,他向廣州的英商宣佈自己決定離開廣州。五日後,他指令英艦退到零丁島,9月26日返抵澳門,期間全程均受到清廷水師的監視。至於中英貿易即在9月27日重開。

由於未能適應南中國地區炎熱潮濕的天氣,加上因中英糾紛一事過分操勞,這位英國東進勢力的悍將——律勞卑在中國染上了瘧疾。此外,他又不聽醫生多休息的勸告以致病情惡化。最終在返抵澳門後不久,於1834年10月11日病亡,年47歲,遺體安葬於澳門的基督教墳場。

像律勞卑這樣的中外貿易戰中的驍勇悍將,長眠於此的數以十計。他們用自己的貪婪、身體乃至生命,強行撬開了中華古老的大門,更為自身的國家攫取了大量財富,建構了豐富物質文明。龍的子孫們在這片綠蔭下,面對強權和道義,物質和精神,又可做什麼樣的思考和選擇?

圖5 基督教墳場墓地,陳顯耀攝

基督新教的領軍人物——馬禮遜

財富並非僅僅包括物質。這些可見之物可以隨時毀掉或消失。財富還包括精神。精神的文明卻可以永久存在。給人們啟示和享受,激勵和推動。人們在墓地中也可以見到精神文明的締造者,東西文化交流的推動者——馬禮遜牧師的身影。

自唐元以降,基督教的福音就像潮汐,一浪跟着一浪地向中國襲來。到明清之際,其中的天主教派即已發起了第三輪新的攻勢。然而,由於雙方深層價值觀的衝突,這輪攻勢又失敗了。前仆後繼,另外的派別,基督新教的領軍人物——馬禮遜登場了。

1782年1月5日,馬禮遜出生於英國北部一個農民家庭,家中七個兄姐,他排行最小。父親以製鞋坯為業,家境極為貧困。但馬禮遜勤奮讀書,從小就學會拉丁文、希伯來文和希臘文,獨立生活能力很強。1804年馬禮遜22歲,主動致函英國海外傳教組織,申請要求前往中國傳教。他寫到:“請求上帝將我置於困難最多和從人類眼光中看來最難成功之佈道區域中。”這一申請被接受。他又學習一些天文及醫學知識,期望同利瑪竇一樣,以傳授西方科技的方式進入中國。

1807年,馬禮遜在倫敦被封為牧師,自英國啟程經紐約前來中國。當時英國東印度公司為免因運載傳教士,而得罪禁教的清政府,因此拒載馬禮遜。他只好先到紐約再轉往廣州。有人問道:“馬禮遜,你以為靠你一個人,就可以改變中國過去五千年來對於偶像的崇拜嗎?”馬禮遜回答:“我不能,但我相信神能”,以表示其信念與信心的堅定。

到達廣州後,馬禮遜面臨着兩大困難:其一,清廷禁教令不准傳教士進入內地;其二,華人不得信教,且不能教洋人習中文,違者處以極刑。除了來自清政府的限制,馬禮遜在廣州還受到東印度公司的限制,他不敢暴露英國人的身份,只能冒充美國人,才得以居留廣州。同時,馬禮遜也遭到羅馬天主教的仇視和嫉妒,這使他的處境更為艱難。直至1809年,馬禮遜接受東印度公司的聘請,擔任其譯員,才有稍好的條件完成自己的抱負。

馬禮遜在華27年,在許多方面都有首創之功。他在中國境內首次把《聖經》全譯為中文並予以出版,使基督教經典得以完整地介紹到中國;他編纂第一部《華英字典》,成為以後漢英字典編撰之圭臬;他創辦《察世俗每月統紀傳》,為第一份中文月刊,在中國報刊發展史上位居至尊;他開辦“英華書院”,開傳教士創辦教會學校之先河;他又和東印度公司醫生在澳門開設眼科醫館,首創醫藥傳教的方式。

《聖經》中文全譯本的完成

馬禮遜第一個在中國把《聖經》完整地譯成漢語。這是他來華的主要使命。在以前天主教傳教士翻譯手稿的基礎上,從1807年到達廣州後不久,他就開始翻譯《聖經》,到1819年,同傳教士米憐合作,將新舊約《聖經》全部翻譯成中文。最大的挑戰,是創造出適當的中文術語,如:“天國”、“弟兄”、“福音”、“使徒”等宗教詞彙。

馬禮遜的大量譯經工作是在澳門完成的。《聖經》中文全譯本的完成是近代基督教傳播事業的一大成功。作為基督教經典,它的中文全譯本的出版,使中國人得窺探《聖經》教義的全貌。在當時中國嚴禁傳教士佈道的情況下,散發《聖經》譯本和其他宗教小冊子,就成為在華傳教士進行傳教的一個重要方式,促進了基督教在中國的傳播,同時也為後來的新教徒從事《聖經》漢譯提供了藍本。《聖經》搭起了中西文化、語言和宗教等方面交流的橋樑,並因為出版這些出版物而直接催生了中國近代出版業的發展。

圖6 馬禮遜用易經的太初有道翻譯聖經(馬禮遜堂的彩繪),陳顯耀攝

中國第一部漢英字典——《華英字典》

馬禮遜在翻譯、編排和出版《聖經》的同時,也進行了《華英字典》的編纂。

是項工作開始於1808年。馬禮遜編寫這部字典的初衷,是給以後到中國活動的傳教士提供方便。東印度公司對這項工作也非常重視,為此撥了一萬二千英鎊給馬禮遜,並同意由東印度公司設立在澳門的印刷所承擔印刷。

馬禮遜經過七年的艱苦勞動,在1815年出版了該書的第一卷。整部字典歷時15年,在1823年出齊,合共六大本,計4,595頁,全部由馬禮遜獨自編纂。這是中國歷史上出現的第一部英漢、漢英字典巨著。

馬禮遜編纂的《華英字典》包含對中國各派宗教哲學及神話傳說、對中國禮儀和風俗習慣以及對著名歷史人物的介紹,還有對中國學校教育及科舉制度的評價、對中國天文學、音樂戲劇的介紹,堪稱中西文化的百科全書。《華英字典》對中國古代的科學知識也涉及不少。其中,馬禮遜着墨最多的是天文學。

馬禮遜編纂的《華英字典》,作為中國第一部漢英字典,其影響是深遠的。首先,它為西方人、尤其是來華傳教士學習中文提供了便利。《華英字典》出版後,受到歐洲各界尤其漢學界的普遍讚譽,並很快風靡歐洲大陸。再有,《華英字典》對現代漢語新詞的創製和中國近代文學從文言向白話的過渡也產生了很大影響,在《華英字典》中已包含許多現代漢語語詞。

“無聲傳教”,匯合中西

除此之外, 1820年馬禮遜在澳門開設了一家中式診所,聘請中西醫師,以免費醫療服務作為傳教的媒介。1827年又增設一家眼科醫院。六年以後,又在廣州開設了一家眼科醫院,眼科醫生聘請英國東印度公司的醫師擔當。

在刊印傳教書籍時,馬禮遜結識了一批為其服務的刻印工人,1814年9月9日,廣東省香山縣人蔡高,相信耶穌並接受馬禮遜的施洗,他是第一位中國基督新教的信徒。

馬禮遜在華的27年裡,雖然一直受僱於東印度公司擔任中文翻譯,但他並未專事行政,而總是以傳教士自居,從不讓公司的事務妨礙他的本來工作,即編撰字典和翻譯聖經以促進傳教。

馬禮遜所開創的譯聖經、編字典、辦刊物、設學校、開醫館、印刷出版等事業,確立了被人們稱為“無聲傳教”的文字傳教策略,被其後的新教傳教士乃至天主教士所繼承發揚,他也就成為開創近代中西方又一次文化交流的先驅。

由於馬禮遜在中西文化方面所做出的開創性工作,而且貢獻很大,1817年格拉斯哥大學授予其神學博士學位,1824年他被選為英國皇家學會會員。1834年,馬禮遜由英王任命為英國首任駐華商務監督的秘書兼譯員,官銜為副領事。

1834年8月1日,馬禮遜在廣州病逝,遺體運回澳門,安葬於基督教墳場其前妻的墓旁。

圖7 基督教墳場內的馬禮遜墓,陳顯耀攝

在東方享負盛名的西方畫家——喬治‧錢納利

在基督教墳場裡,有個墓碑顯得高大軒昂,樸素堅實,吸引了幾乎所有朝拜者的視線。與馬禮遜給中國帶來了抽象和思考的文明相對,另外一位西方的文化大師,即墓主——喬治‧錢納利,則帶給東方具象和直觀的藝術。

喬治‧錢納利(George Chinnery),著名畫家,在早年來到中國的畫家當中享負盛名,被視為十九世紀東方最有影響力的西方畫家。

錢納利1774年出生於英國,父親是書法家;家境本來富裕,自己在繪畫方面亦頗有才能,故於英國、愛爾蘭等地享有盛名。但因他於年少時揮霍無度,結果欠債纍纍,而他本身亦不喜歡“醜陋的太太”,故於1802年毅然離開英國遠赴印度和孟加拉,並於當地定居,繪畫出不少有關當地風土人情的作品。逗留當地24年之後,據說“為繼續逃避老婆和債權人的追趕”,於1825年遷居澳門,並開始其對這個小城各種風貌的描畫。其間也曾在廣州和香港小住過一段時間,亦描繪了不少當地風貌的作品。

錢納利在澳門度過27個春秋,視此地為第二故鄉。從畫家角度來看,澳門恬靜的城郭,守舊而惹人好感的市民,都是怡人的題材,足以入畫。他閒暇時喜歡漫步大街小巷,每逢路過觸動靈感的地方時,都會馬上停住腳步,揮筆素描。他描繪了許多小城的人物及風景,如澳門議事亭前地、媽閣廟廣場、玫瑰堂和營地街附近的景觀,描繪了漁港、街景、大排檔、小商小販、理髮師、打鐵工人、買辦、轎夫、乞丐、賭徒等等,真實地記錄19世紀澳門的歷史風情,給後人留下了一幅幅澳門世情風俗的絕版歷史畫卷。

在那個沒有照相機的時代,他以樸素、嫺雅、清新的畫筆,繪就著名水彩畫《南灣》、《媽閣廟》、《玫瑰堂》、《中國帆船》等系列作品,畫面流瀉着音樂般的質地和美感,水波在畫上蕩漾,陽光在紙上閃爍,色彩明麗透徹,顯露迷人的水斑和光影。

錢納利對香港、廣州以及珠江三角洲的風景、建築和人物作了數以千計的素描和速寫,如他繪製的《廣州十三行》、《章官的屋頂》和《香港皇后大道中街景》等,為後世歷史研究留下不少的貢獻,是研究澳門、廣州和香港近代史的重要參考文獻。

喬治‧錢納利是繼郎世寧之後對中西繪畫交流產生了巨大深遠影響的另一位西方畫家,同時也是19世紀在中國華南沿海居留時間最長,在東方最有影響力的西方畫家。雖然與前者遠足東方的目的不同,但是伴隨着錢納利的到來,澳門再度成為中國培養西畫家的搖籃,一批中國西畫家(林呱等外銷畫家)和澳門土生葡人、西方僑民在錢納利的親授或直接、間接影響下得以提高並成長起來,珠江三角洲地區的西畫風格因此大變,流行錢氏傳來的英國學院派畫風,被稱之為“錢納利畫派”。

1852年(清咸豐二年)錢納利在澳門鵝眉街八號寓所逝世,享年78歲。遺體安葬在白鴿巢公園旁的基督教墳場。

圖9 基督教墳場內的錢納利墓,陳顯耀攝

亡靈們顯赫的身世

這裡還沉睡着一些亡靈,生前並沒有創造什麼驚天動地的事跡,但他們的親人卻非凡夫俗子,給這個墳場帶來了饒有興致的談資。

嘉約翰太太(Abby Kerr),女性,美國人。1854年和丈夫由紐約去廣州。其夫以美國長老傳教會的名義,接管“中國教會醫學會”的醫院。嘉約翰對西醫在中國的傳播功不可沒:他改善並加強了由皮爾遜醫生始創的牛痘接種法;在廣州的醫院服務超過40年,並承擔起1856至1860年間因中英交惡而燒毀的醫院的重建工作;他在其創辦的醫學院中教課並編寫中文的醫學教材;在孫中山轉去香港醫學院繼續就讀之前,曾做過他的學生。1886年,Kerr被選為中國新“中國教會醫學會”第一任主席,1898年,他創辦神經病醫院,1901年去世。

Medhurst,英國女孩。其父(Walter Henry)為漢學家,作家,曾擔任為第一任中國海關總監。

Liieutenant Adams,美國人。其祖父和叔叔分別是美國第二任和第六任總統。其本人在金星門拋錨時死亡,後運回澳門安葬。因此,其墓棺上刻有鐵錨的圖形。

George Biddle,美國人。其父親是美國總統喬治‧華盛頓的親密朋友。他當時和家族在廣州和澳門一帶進行商業貿易活動。

Lord Henry John Spencer Churchill,邱吉爾 ,George公爵的第四個兒子,出自英國著名的Spencer家族,一個臭名昭著的浪蕩子,將公爵的英名和財富揮霍殆盡。1826年他加入皇家海軍並被提升為艦長,1839年其擔任指揮官;1840年1月抵達澳門,加入了珠江口對中國的軍事行動。6月2日,當船艦到達金星門,邱氏因腦充血而卒,運回澳門安葬。喪禮隆重其事,葡國樂隊走在靈柩之前,澳葡總督,當地的所有英國船長,官員,水手,幾乎所有的外國居民都來送葬。氣氛悲壯而壓抑,“像一塊黑布匹罩在英國社團的成員之上”。

圖10 基督教墳場墓地,陳顯耀攝

基督教墳場的亡靈以自己的經歷向訪客敘述了令人難忘的過往,它們給了我們什麼樣的啟示和教訓,經驗和收穫呢?

詞曰:

風入松(基督教墳場)

矮牆窄徑卻煩喧,靜地唱杜鵑。

教堂垂手恭迎客,宜安寧、勿擾長眠。

各享綠蔭華蓋,風騷盡顯奇觀。

山明水秀繪南灣,納利渡華年1。

通幽曲徑文鋪路,傳新經、禮遜開篇2。

昔日東、西、濠鏡,今期誰續前緣?

註釋:

1. 英國畫家喬治‧錢納利(George Chinnery, 1774-1852),在澳門居住多年,留下大量當時的本地風景畫。

2. 基督教傳教士馬禮遜(Robert Morrison, 1782-1834),是第一位來華的新教傳教士,曾長期在澳門工作,編撰《新約聖經》和《漢英─英漢字典》。

白鴿巢公園及基督教墳場

本文出自《澳門世界遺產(續篇)》,該書之參考書目如下:

[1] 胡根,《澳門近代博彩業史》,廣東人民出版社, 2009年12月

[2] 香港歷史博物館及香港藝術館編,《東方印象——錢納利會畫展》,2005年

[3] 鄭德華、彭海鈴,《廬廉若公園與廬氏家族》,澳門民政總署,2010年

[4] 林廣志,《晚清澳門華商的崛起及其社會地位的變化》,澳門基金會,2008年

[5] 吳宗岳,《澳門教堂之旅》,培生教育出版南亞洲有限公司,2010年

[6] 何劉一星,《細說主教座堂》,澳門主教座堂堂區出版,2010年

[7] Lindsay & May Ride, An East India Company Cemetery, Hong Kong University Press, Bernard Mellor, 1995

[8] ALVES, Pe. António M., Congregações Marianas na China e em Macau, Notícia Histórica, 1904

[9] BARRETO, Luís Filipe, Cartografia de Macau – Séculos XVI e XVII, Centro Científico e Cultural de Macau, da Missão de Macau, em Lisboa, 1990

[10] BOXER, Charles Ralph, Macau na Época da Restauração, Lisboa, Fundação Oriente, 1993

[11] COATES, Austin, Macau Calçadas da História, Instituto Cultural de Macau, Gradiva, 1991

[12] COUCEIRO, Gonçalo, A Igreja de S. Paulo de Macau, Livros do Oriente, 1997

[13] INFANTE, Sérgio e al, Cem Anos que Mudaram Macau, Governo de Macau, 1995

[14] JESUS, Montalto de, Macau Histórico, Livros do Oriente, 1990

[15] Direcção dos Serviços de Educação, Ta-ssi-yang-kuo, Vol. I e II Fundação Macau, 1995

[16] SILVA, Beatriz Basto da, Cronologia da História de Macau, Volume II, 1995; Cronologia da História de Macau, Volume III, 1993

[17] TEIXEIRA, Mons. Manuel, Paróquia de S. Lourenço, 1937.; A Confraria de N. Senhora do Rosário e a Igreja de S. Domingos, Macau,1965.; A Voz das Pedras de Macau , 1980, Imprensa Nacional

[18] VALENTE, Maria Regina, Igrejas de Macau, Instituto Cultural de Macau, 1993

更新日期:2020/08/31

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)