蔡文輝,1928年出生在廣東南海,父親在澳門昌明火柴廠做工。1934年,七歲時來到澳門。讀書一年多時間,八歲就開始在火柴廠做工。和平以後讀了兩年夜校。十七八歲時參與工會工作,1953年開始專職做工會秘書,曾經做過火柴、炮竹兩個工會的秘書。1970年開始在木藝工會做秘書,直至1985年。

圖1 蔡文輝,澳門上架木藝工會提供。

七歲來到澳門

我叫蔡文輝,我是1928年出生,1934年來了澳門,我是從南海附近的農村長大的。我爸爸因為在農村很難搵食,於是去了星加坡,但在星加坡搵食也很困難,結果就自己一個人來澳門,但是一個人無人依靠,無事可做,就寫信回家,“如果你不寄錢來或者幫補一下,我便會餓死他鄉”。那是1934年,澳門當時人口有十五六萬。

澳門人口最多的時候,應該是1942年至1945年,“風潮”1的時候,香港人、廣東人也來澳門。如黃賓虹他們都來澳門,因為和日本打仗,那些人來避難。

我是1934年,七歲時來澳門。剛好有一個同鄉,我叫他做阿伯,他有一個同鄉的兄弟介紹我父親去昌明火柴廠工作。

昌明火柴廠,現在叫做昌明大廈,在提督馬路。這邊是提督馬路,廠另一邊是惠愛街,出面有一幅圍着的爛地。這間廠現在建了三座大廈。昌明火柴廠足以造一個足球場那麼大,而且仍有餘。

火柴是當時澳門最主要和最大的產業之一。澳門當時發展到1945年和平後,有五間火柴廠:東興、大光、萬國、昌明、大邦等,他們的規模都挺大,昌明火柴廠是其中最大的,最興盛時有工人1,200多個。我爸爸在昌明廠工作時,我們在鄉下很難搵食,所以一家都來了澳門。

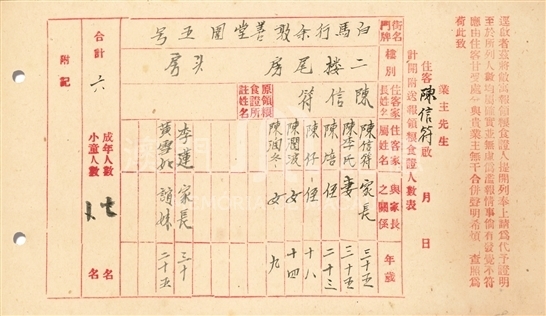

來到澳門,起初沒有地方住,所以和爸爸一起住在工廠,在貨倉的角落;住了一段時間之後,因為覺得一個家庭總需要找一個地方安置,於是我們租了青草街酒房的二樓,又住過東興火柴廠,即現在聖心學校的游泳池那兒,以前是一個水塘,年年都會有人淹死,那時候火柴廠的東主租了成為貨倉,而我們就幫東主看貨倉。

聖心後來才做學校,原本是一塊爛地,先鋒廟也是一塊爛地,全部都還沒有樓宇的。

我是看着紅街市興建的,它是1936年起的,用了三四年,那時候西洋人不允許一些人隨處擺檔。大麵包(葡人稽查)來查牌,如果被捉到就會用膠棍來打人,要我們入街市擺檔,但要給租,至少也要給一兩毫租金;當時候當街賣東西是不用租金、又方便,所以起初街市雖然開了,但不會見到他們進去賣,但現在就旺了。

讀書艱難 童工歲月

嚴格來說,我只讀了一年半書,當時讀至三年班;一年半讀三年班,為甚麼呢?因為我十歲才入學。我是在田畔街和柯利維喇街之間的轉角位,那間崇本學校讀書。那時開學,因為有病,或許剛從農村來到澳門不是很適應,之後就沒有讀,於是我八歲就在工廠工作。

在工廠,我主要是做“執雞”,那個部門叫做“執雞”,那些柴格有隻“鐵雞”穿下去來管住火柴枝,那些“雞”打脫之後,才可以放下火柴枝。我們小孩子去撿起來,然後送去另一個部門。

我八歲到火柴廠,一直做到十歲,讀書停歇了一年多。當時要在澳門讀書是很艱難的,鏡湖有義學,但招生時我們要撿籌仔,我見到好多小孩都去排隊,所以我自己都走去排。

當時我十歲才入學,其實已經超齡了,實際上我都未曾讀過書,不過最後都能撿到籌仔,讀了鏡湖義學。另外,我有個同學,現在都已離世了,他是崩哥,又叫呂蘇(音),但他在學校的名叫陳泉,因為有一個人撿了陳泉的籌仔,那個人不讀,就把籌仔給了呂蘇,就此,他直至逝世都叫陳泉,實際上他叫呂蘇。

當時我有得讀就讀,但開學了半年,我又病了半年,到考試時都要照常考,不過我都考得合格哦!因為年紀較其他人大呢!我十歲,其他人是七歲、八歲、九歲,老師都覺得我又考得合格,就給我升上了二年班。所以我讀了半年就讀二年班。讀二年班的時候好奇怪,我考到第15名,學校升15個特別生,我考到15,還有另一個同學同我一樣考15名,不過我的操行甲,他的操行乙。我就升了三年級。升三年級時,是1941年,香港淪陷,讀了半年之後又不能再讀。所以我讀了一年半書,就讀三年班,就是這個原因。

以前義學是不收錢的,而且書簿費也免費,但我記得制服要自己做,全部人都要穿陸軍裝和軍帽。

校長叫梁彥明(被日本人殺害)。那時候老師好嚴格,我們在鏡湖讀書出來,四年級就可以畢業,不是六年級,而我三年級就不能再讀,因為我的爸爸就是那年過世的。

痛失雙親 成為孤兒

以前鏡湖醫院打一支針都要去香港買,因買不到。1941年香港淪陷,父親過世後,我們沒有書讀,只有母親和我們一家大小,我們都試過隨街撿垃圾的日子。義字街、勞校那邊本來是一幅爛地,放了很多垃圾,我們到那兒用一些大釘撿鐵去賣。

真的沒有得吃,當時我老母是餓死的,臨死時都說,“這一生人,如果有一餐蓮藕煲豬肉就好了!”臨死都唔得吃啊!

我們四子妹,只吃粟米(像白豆碎粒的粟米),因為最便宜就是粟米,但是都不夠吃,當時老母買一斤粟米要五個人吃。最節儉的是用鹽煮一煮,若有油就加一點油去煮。若果沒有其他東西吃,只吃粟米,其實人是很難受的。

老豆死了一年之後,老母又死了,只剩下我們四子妹。本來我是排第三的,在我之上還有兩個大佬,因養不活都死了。變成我最大,老母死時,我細佬只有五歲。一個妹是九歲,一個是七歲。

當時老母死了,沒有人照顧我們,廠裡有些工友要把我們四子妹送去一間“白頭姑”。白鴿巢對面有一間叫做“白頭姑”,是修女,實際上是間教會。

火柴廠裡搵“食”

這麼大間廠,總之不送我們去修道院,我願意在廠裏工作,好過我去修道院,當時我13歲,廠的老闆娘叫二太,叫我在廚房工作,沒有人工,總之廠裡有得吃,你就有得吃啦。

那時候餓到我們啊,我的膝頭比大腿還要大,好艱難。所以突然在廚房,做擔水,有得吃了。講來沒有人相信,我一天吃七餐。為何我要吃七餐呢?因為餓。當我一早起床,外面的人沒有得吃,但我在廚房有飯焦可以吃。不過七餐不是碗碗都是大碗的,有兩餐正餐。

朝早吃飯焦,到了開飯的時間,做廚房嘛,又有一碗吃,已經有兩餐了吧。到了正餐,午餐時我吃五碗,晚上我吃七碗。碗的大小像街市裝豆腐花那樣子。廚房的工友會跟我說,“靚仔,唔好食咁多,食得多唔得架!”

食完飯後,下午從昌明廠出去營地街市買餸,會經過大三巴,我大三巴一天行四次,來回買餸一次擔回來,下午兩點鐘又再出去、四點鐘又擔回來。師傅去買餸我就要等。

我弟妹和我一起,老闆娘說在她那兒吃和住,幫做事,但是沒有工錢。我的細佬因為養雞,又餓又沒有東西做,所以他曾經說,“做雞好過做人”,因為雞都有人養。

當時昌明廠對面叫做中華電筒廠(做電筒),倒閉了以後,後來用做宿舍,二太等人在那兒住,我的細佬和兩個妹都在那兒幫手。

飢餓中的澳門

那時候,有些人沒有得吃,在柯高馬路(現在的高士德馬路)撿榕樹籽吃。不是現在的榕樹,是很大棵的,應該還有四五棵在提督馬路吧!即狗場那兒,有四五棵這麼大棵的。那些榕樹有籽的,一粒粒從樹上跌落下來。那些人因沒有東西吃,所以拿榕樹籽來吃,有些人吃了不能消化又拉出來;還有一些人吃粟米,把圓粒的粟米拉出來,他們有的人又洗了拿來再吃。

就在昌明廠轉彎處,有一間叫先進印務局,是西洋人印銀紙的地方,因為是北風口,門口日日都有死人在。有些人實在未死,都被撿上車送到青洲/筷子基尾,那兒有隻船,會把那些死了的人運送去氹仔的“萬人坑”。就是最旺盛的樹那兒,因為有一條坑,一些人就這樣被丟進去,然後會有人用泥土埋一埋。到了第二天,又有一車死人,所以就叫做“萬人坑”。

“風潮時期”的艱難

1942年至1944年生活艱難,一些人去拱北走私,關口有日本人守着,日本是所謂禮儀之邦,即任何人行過就要好深地向他鞠躬,一定要他們看到你鞠躬,否則嚴重時他們會殺死你,所以寧可鞠多幾次都要讓他們看到。他們看不到的話,會嘰哩咕嚕的,我們都不會講、不會聽他們的語言。

一些人去(珠海)前山買豬肉,價錢是兩塊六一斤,一斤都挺大份的;當時我13歲,跟媽媽去前山,買豬肉回來澳門,就去跟別人換錢買麵包,那時四毫一個大的咸麵包。從大陸買斤豬肉來澳門會賺四毫子。四毫子可以賺一個麵包,而且麵包都要用政府發的糧食紙才能買,不然不能買,因為那個麵包真的好大,夠飽。輪買麵包的地方就是現在新建的望善樓,即以前的鏡平學校。

那時澳門的人真的好慘。以前我住在青洲17街的地方,要行過一條河,現在都是這樣闊,挺窄的。坐船過去夏灣買米,坐隻艇仔回來澳門,又把米賣給譚根(音),即廣州面粉廠那個人。

賣了米給他,有了點錢,因為大陸那兒好缺乏鹽,所以又買鹽拿回大陸去賣。賣了鹽之後就可以買些米回來,這就是所謂的走私。當時走私不是一兩個人,有好多人。總之有人敢,有人不敢,有人敢就去做,不敢就做其他的事。

當時澳門的米價錢是四元一斤,四元斤米餓死好多人,原因是若要四元斤米,還需要有政府糧食簿,即發的紙,去政府買,才是這個價錢,平時的人買是不止四元一斤的。譚根向我們這些人買,他自己造沙河粉的,然後我們去換麵包。

廣州麵粉廠,以前在昌明廠旁邊,這樣也可養一些人啦。那時“風潮”澳門餓死了不少人。那時澳門人口是最多的,我記得澳門統計過,當時有18萬人口,是最多的,以前沒有這麼多人。當時來說是18萬人口,和平2後,社會開始復原,一些人返回去廣州、北京,如黃賓虹當時就從澳門回去家鄉。

和平之後

我做昌明廠做了三年後就和平了,那年我17歲。

當時我們不用想要有鞋穿,連“屐”都沒有得着。我們這班木工,梁蘇(音)、李進(音)、張軍(音)都是上架行會員,自己學做“屐”,自己找板和用車軚去釘“屐皮”,因當時好窮沒有錢。

至和平後,開始有工資,兩元一個月。經濟發展,廠當時是百廢待興,全世界都是這樣子。那時澳門有好多文人,因為那時流行“復原返鄉”,好多人返回去香港或廣州,在廠工作的也有十幾人返回去廣州。

那些人來的時候,廠辦了一間“慶堂工業學校”,老板叫董慶堂,所以叫“慶堂工業學校”,免費招收了好多人去讀書。教書的老師,白天在廠兼職。對面坤昌麵包鋪,現在是坤昌,就是“慶堂工業學校”的地址。另外,也辦了一間夜校,凡是工人願意讀都可以。

我那時沒有書讀,和平以後有夜校,我就去讀夜校。所以當時我讀了兩年夜校。

1946年辦工會

和平後,我們1946年辦工會,國民黨要我們用公家的“公”,不能用工人的“工”,而我們不會聽他們講。你們有機械及後來刨火柴,他們(國民黨)說你們都有機械,屬於機器工會,機械工會用工人的“工”。機器總工會澳門支會第十八分部,就在青草街86號二樓,是1946年開的。

我們是工人自己去辦的工會,為甚麼會這樣呢?原來有些人“有吃無工”(指工資),或人工好低,1941年至1944年這幾年間,廠因貨物滯銷而停工,所以對工人來說,人工是“八折支薪”,後來又“八折復八折”,最後廠都支持不住,要倒閉,或者要給工人40元白銀作遣散,所以有些人認為這麼艱難,唉,拿了40元離開廠,食了再算吧!所以有些工友用完錢後就餓死。

有幾個我認識的朋友,拿了廠裡的“遣散費”,就自己賣了自己,賣豬仔去了廣州灣(接近海南島附近),下四府(前清管理廣東分上六府、下四府,其中有湛江、徐聞等)的地方。那兒好大浪,有東興隆的貨船,當時是日本統治的,去到廣州灣(湛江那裡),那兒沒有米吃,豬肉就好多,其中有一個工友每天都食豬肉,所以之後見到豬肉都怕。

和平後,我們年輕人辦工會,要求恢復薪金,只是“恢復”不是“要求”啊,以前工資“八折又八折”,只求有得吃就算了。

我們這班人很努力辦工會,但管理和領導是國民黨,他們“叉了隻腳進來”,我們年輕人是不懂的。國民黨派了黨部專員李秉碩。

國民黨駐澳專員李秉碩,對我們說“這樣不可以,那樣不可以”,他說“歡迎你們加入國民黨”。他講的話好誇張的,對我們說,有公會襟章坐公車不用收錢,其實哪有這回事,但我們後生仔就信了。公車公司主席叫陳卿,怎會不收錢?雖然那時候搭車只需要“斗零”,不用一毫子,只是半毫子,但我們都覺得不妥。

他還說“看醫生不用給錢,我們哪裡哪裡有些醫生,你們喜歡看誰都可以”。康樂館隔離有一間“補中氣”,是國民黨的,你也是國民黨,所以不用收錢。每個人都信以為真。我沒有加入。他們叫我們加入,但我們不想加入。當我們辦工會時,國民黨又說不對,要我們用公家的“公”,而不是用工人“工”,那時我們都和他們爭論,工人的“工”沒有甚麼理由要用那個字(公),可能那時年輕吧!結果我們都沒有加入。

李秉碩是所謂黨支部的十八分部,他叫我們叫國民黨十八分部,我們又不是“公會”,又不是十八分部,所以他們寫他們的,我們都沒有理會。我們的那次復薪成功。我們辦了工會之後就要求恢復薪金,恢復之前的薪金,不要“八折復八折”。當時廠在發展,不單止發展還擴大了,他們就好快應承了我們。

我們搞工會,開始時連櫈都沒有,租麥秀明的家裡。當時他是在勞校第一分校,搬了岐關公司五樓,而我們在校內地方開會。我們做會址,加劉光普他們一起。兩個會合在一起租一個地方,開會時同時向廠借了一些長櫈,不單止夠兩個人坐,可以坐到十個人,因為那間廠的人要坐在一起入火柴。我們開會的時候就會向他們借。

解放初期的工會鬥爭

幾年之後,1949年,解放了。沒有人敢領導(工會),我們所辦的工會成立了,而國民黨的人來搶奪領導權,我們這班後生仔日做夜做,名分都沒有,在1948年,將近解放的時候,居然沒有人敢做理監事,個個都不想理會,不敢做,不敢當頭。我們這班後生仔就被推出來接手去辦,但他們卻阻撓我們。不關李秉碩事。是廠裡面的人(阻撓我們),有好多人信國民黨,有些人參加國民黨,我們這些人就沒有。

那時澳門有一間“精華報館”,在青草街“天香冰室”對面那兒。《精華報》說國民黨反動,有好多人都跟着他們走。我們這班後生仔沒有什麼權,但真正要取得領導權,他們又不給我們。總之一些人要推我們出來做,但權力我們就拿不到。

最後1950年1月,澳門工聯成立,我們1950年5月,發動全體簽名,那時候有人站出來,如黃細蘭啊、黎老B(音)啊、黎實(音)啊、黎友(音)啊,他們都找我們這班後生仔,簽名將工會改組,1951年正式成立,叫“昌明火柴廠職工協會”。當時譚仔(譚明東)來做工會的領導,與廠方談判,協助組織工會。

國民黨的人對我們不滿,因為我們組織搶回了工會,所以他們不忿氣,又組織了“火柴自由工會”,聯合大光、萬國一起。有個叫鄧佩珍的,堅持不參加自由工會。所以火柴廠有三間工會,我們叫做“昌明火柴廠職工協會”、鄧佩珍是“火柴工會”、李鶯辦“自由工會”。

我們的工會領導,譚明東,那時國民黨以三元買人來打我們工會的人,他們有80多人,而我們只有20多人。有一天當我們在廠裡吃完飯,在提督馬路行去道咩卑利士街回工會途中,距離100公尺左右的未建樓的爛地方,他們有80多人來打我們,而我們只有22人。

當時我們有防備的,在廠裡面磨了一些劍仔、單車鏈、鐵尺,我們每個人都有“架生”(工具)的,用來傍身。他們全部人進攻我們時,我們都集中在一起。原來國民黨的人是用三元請一個人來,去就給三元。當國民黨的人見到我們個個都有“架生”來迎戰,他們都走了,結果他們80多人被我們追打,他們走去紅街市那兒,最後我們追他們追到雲華茶樓那兒。大家之後就不追了,我自己走回工會。

這是1951年的事。那時我們覺得你用武力,我們有智慧。當時譚仔來工會做書記,每晚十點才回家,他和我一起踏單車,守衛着彼此。我護送他回家到國際,他會說,“得了,你不用再送,可以先回家了”。我不知道他住哪兒,總之是保護他而已。那時工聯的糾察隊都來幫我們,差不多間間工會都來幫我們。因為你不知道一班人會什麽時候出現,他們突然間會用石仔扔我們。這不是發生一兩次的事。如晚上的時候,我們工會的木招牌會被人拆掉,後來有一次被我們捕到了他,原來拆我們招牌的人也是廠的人,他非常強壯,我們審他為何拆我們的招牌,打了他一頓。無辦法,被我們捉到嘛。其實我們大家都認識的,我和他應該是師兄弟,因為我們都在同盛堂。那間是武館來的。晚上我在那兒學英文、他們一些人在那兒學功夫,所以他比較強壯;而且我們也是做同一間廠,他是做“鎅木”,我做“刨木”,結果他被大家打了“一餐”。

所以那一段時間,我們和國民黨鬥爭得很激烈。這樣子的鬥爭,大約1951年至1958年。國民黨那時候的勢力越來越弱,其中原因一個是“人的覺悟”,跟國民黨走的人越來越少;另外一個,澳門同廣州近,國內正在發展,所以那時我們的廠開始走下坡。

專職工會工作

1953年1月1日,我們被廠開除,因為廠收縮,部份結束,所以不再用我們。離開工廠後,我在工會做,當時譚明東轉去另一個工會做,我就替了他的位置,做秘書的工作。那時候開始有領導,有工聯。那時開始見到一條道路,以前大家都是“盲公”,不知要做甚麼好。後來有了工聯,我們的工會就是這樣子慢慢走上軌道。

1952年,工聯在全澳籌款,辦了三件事,第一件,救濟失業工人,因為當時美國禁運,1951年,好多人沒有工作做,所以籌款救濟失業工人;第二件,辦了勞校;第三件,辦了工人醫療所。這三件事,團結了廣大的工人,而工會就走上正軌。

那時澳門的炮竹業好龐大,好多人,組織了一個同心社。所以我就去協助炮竹工會,最後變成我要兼兩間工會的秘書。那時候都算好,有30元一個月的工資。1953年開始辦炮竹工會,到了1966年,反葡鬥爭,“一二.三事件”。當時我已經離開火柴工會,到氹仔的炮竹工會,一直做到1970年3月15日。因為木藝工會沒有人,沒有秘書,所以我在氹仔回來,在1970年就在木藝工會工作,直至1985年,一共做了15年。

上架木藝工會

木藝工會按現在手上有的資料,是1888年成立廣義堂,為什麼呢?做木的工人來到澳門沒有地方落腳,南海、番禺、順德一一南、番、順,統稱為三邑。四邑是開、恩、新、新一一開平、恩平、新會,還有一個我不記得。一些人從那些地方來到澳門工作,沒有地方住,大約在1888年,四邑的人組織了廣義堂;三邑是永壽堂。

那些人在那些地方來澳門,沒有地方落腳,最初在康公廟前地,有一些做苦力的人就手拿擔挑,做木的人擔了一個四方箱,他們在(康公廟)門口等人聘請,會有人找他們工作。

後來就在叫魯班師傅廟的地方,最初不是叫上架行,就是那些人聚集、“聚腳”的地方。他們會一直到新年節日的時候才回鄉下,過完年以後,他們再回來澳門搵食。那些人多數是那幾個縣的人,他們同聲同氣,組織起來,叫永壽堂、什麼堂,等等。

當時,一九二幾年西洋鬼(指澳葡政府)不允許我們辦工會。據梁培說,一九二幾年,澳門理髮工會、拉車仔工會都挺龐大的,和西洋人發生鬥爭,那件事叫“捷成事件”,1922年。工聯對面的碼頭叫捷成,所以叫“捷成事件”。整到西洋鬼都沒有什麼辦法。大家工會的人全部回去灣仔,西洋鬼無辦法,就取締工會,原來是有工會的。

行例的出現

當時人以群分,三邑、四邑的人組成不同的堂。後來有一個做領導的人提出,“我幫你做了事,你要回報”。最初時,造木的工人刨木的時候,剩了一些刨花,他們會把刨花拿回家做柴。因當時生活艱難,1926年的時候,應該是南番順的人起頭,當時上架行不完全是工人,像廣榮(木鋪)都可以保管工會所收的錢。工會都有些錢收入的,組織起來,那時講東、西家的,就同東家提出要拿些“刨口”(刨花),後來發展成一個“行例”,那時候有鬥爭,會發生罷工、罷市的情況,政府也同意這班人提出,要有一些行例,做一個窗,一個門,以前是用兩、錢去計,後來現代建築都是以幾錢幾毫去計,就搞了這個行例,統一了。

最初工會的財政,以永壽堂的四方箱是最多人給的。廣義堂1936年正式向政府註冊,有文件資料顯示,廣義堂是正式註冊,政府承認的,它(廣義堂)不是叫工會。

上、下架之分

以前大家“一個對一個”或者“一間間舖頭”講價幾錢幾錢,但卻沒有統一工資,我記得造船工會每日八元一工人,上架行六元一工人。做船一個人做一日就八元,做木就六元。

造船,上架行的人不懂得造船,當時造的船是木船,所以有造船工會的人,還有很多木藝工會的人,船表面的細節,如刨、入榫等,是造木工人的工藝較好,當時兩行人分了上架和下架,船的下架是我們做的,你來就做上面的,分了上架、下架。下架,是造船工會。甚麼時候分我就不清楚了。

工會租務

上架行,當時的魯班廟延伸到路中心,現在已收縮了三四米!當時總督叫巴波沙。大約是1938年、1939年,要開路的緣故,當時是和平前,要割街,所以魯班師傅廟縮小了,像現在的情況一樣。

那幅地原來是有街名、無號數,39號至41號之間,所以上架行在政府裡面立案,那幅地就是這樣的情況。

“西洋鬼”時代有一個三姑,我還未在工會工作時,每年廣義堂的地,要去白鴿巢(即現時的東方基金會)交地租,她是來收地租的。

我們也不知道為何要交地租,我和梁培都不清楚。劉勝做數的時候,是處理財務的,要找“西洋鬼”,有一個評政院,現在還有沒有我就不知道。

廣義堂每年都要交帳目給評政院,帳目要怎樣做呢?要找那個“大寫”(管帳目的),“西洋鬼”幫你做,並且我們都會給他一點錢。

其實租金不多,但工會的收支要向政府呈報。因為是正式團體,所以每年要交帳。廣義堂立了案,政府承認你,所以每年都要交帳一次。

我們去找他們請教寫帳,他們卻說,“很簡單,任你寫”,帳裡面包含工資多少,隨意寫一張紙。只是交地租的。

後來交了一段日子,我沒有去交,她又沒有來收。劉勝就有交過。他沒有人來收,又沒有人追,而我們又不知道去哪兒交。劉勝當時說過,去白鴿巢側門口進去。

劉勝是會的財政,一九四幾年開始。但他是負責保管錢的。他一九四幾年就是工會的負責人。

收行例

我在1970年進入工會,以前負責收行例的那個人,你怎麼能叫他走遍全澳門?但我會踩單車,所以第一年的時候我收了10,000多元,你可以去找一找1970年的帳目依然看到。第二、第三年,1973年是收得最多的一年,有幾萬元。因為我很勤力。去到那間樓,有幾多塊地板,一幅是收幾多錢,一個木門是收幾多錢,窗都是一樣,但之後做了鐵窗就沒有了。

1973年是最高峰,到146個地盤去收,都還有漏啊。結果最高峰是收到有七八萬元一年,工會也發展了,這個行例就是這樣得來的。因為這是我工作的責任。

當時的師傅誕

七八十年代,凡六月十三日,盧生(工會雜務)只是簡單地點香和燒元寶。1971年開始,工會擺酒,餸菜是自己做的,兩個位、兩個位連在一起,即八個人一枱。最初廣義堂、永壽堂各自去煮食,後來就去酒家擺酒。

我來那年(1970年)是去陶陶居擺酒。有80多圍,600多人。到了1970年,行例多了,我來工會第二年,去國際酒家擺酒,12人一圍,所以在1971年以後就不在工會做了。

1971年以前,叫酒家來到工會擺酒,工會成埕酒買回來,然後一些菜在地下煮,二樓天台都有擺酒。擺酒最多都要分三輪,因為人多地方少,所以輪流讓會友聚餐。

1971年以後去國際酒家,也要把會友分成兩輪進去吃,因為已編好了一些圍,你超過了人數,便要吃第二輪。1971年之後,工會也會選擇適合的不同酒家去擺酒,曾經去過五洋,好似中央那兒也有試過。

六月十三一定要擺酒的,行友很重視這一天。以前尾誕是沒有辦的。一年好似有三個誕,五月八日魯班生日,這麼多年已沒有擺過。六月十三日是魯班昇官、拜尚書,傳下來是這樣。

秘書工作

擔任(上架木藝)工會秘書,一年的工作是動員人入會、收會費,點行例,辦工會活動。當時工會活動不多,有年輕的人,所以辦了籃球隊三四年,最厲害那年是1975年,工會拿了全澳籃球冠軍。然後工會組織一些人去順德打籃球,上半場我們這班工人輸到……因為所謂“冠軍”只是工人隊伍,人家縣裡比賽的代表隊十分勁,下半場他們不出,出女子和我們比賽,連女子籃球都贏我們。那時候真的好狼狽。

工會也辦一些工藝,如“體積”或者“方圓”,因為我不是這一行,所以找人回來工會教。有興趣的人晚上就可以來,辦過幾期。

一年裡頭最忙的是六月十三日,慶祝五一。

我以前未辦過,50年代之前就會有“開燈”,應該是正月十五的時候。一些工會的人,即使生仔也要來工會,掛燈啊,當天有些活動來獎勵那些人。我來了(工會)的時候已經沒有辦了。

5月1日會辦唱歌。那時工會有粵曲,如二胡、鐺鐺(鑼鼓)、琴。1987年工聯屬下的老人中心“松柏之家”成立,工會就把鑼鼓送去了。

1985年我又轉了去另外一個工會,飲食業工會。做了兩年才退休。

圖7 一年一度的先師誕上,蔡文輝獲頒紀念品。澳門上架木藝工會提供。

圖8 歡度先師誕,澳門上架木藝工會提供。

養家不易

在木藝工會當秘書的時候,我的工資每個月150元。我1949年結婚,有7個子女。養家糊口肯定不夠,當時我外母會補貼一點,因為她在天神街賣豬腸粉(在近西街、天神巷那些地方),收入會比做工較好,當時我們一起住,我賺的錢給她,她就給我們一家人食和住。

我在鏡湖馬路租了一間房結婚,現在就叫“裸婚”。無樓、無車,什麼也沒有,我們不止三無、五無都不止。

那時候我在廠工作,19歲拍拖,21歲結婚。因為我還有細佬、細妹,所以我就想早一點成家。當時每個月30元租一間房,我每個月才剛好有30元工資,但復薪之後,第二年要求加薪,由30元加到60元,於是就結婚了。

我們無樓,甚麼都沒有,所以去到鏡湖馬路油果里那裡去租一個地方,但租不到,沒有地方住。1950年,青洲那塊爛地有很多木屋,是一些人隨便搭的,並且有些人在養豬。我向“西洋鬼”申請了自己搭一間木屋,十元一年地租,自己搭,四平方搭一間木屋。

兩次燒屋 家園盡毀

那些杉仔(杉木樑)這麼大條,大約是一丈長,買了幾條,我向工友借錢,而且工友和我一起去搭,大概用了300元,搭了四條柱上去,用木板釘,頂用葵搭。

大約1950年11月初一入伙,因是初一,都已不用揀日子了,但是初五火燒!

沒有全部燒完,於是自己拆了,雖然未能燒完但都拆了。沒有地方住,向廠借了一塊大帆布,用杉豎起來撐住帆布,差不多在那裏住了一兩個月。

後來四大社團,同善堂、鏡湖、工聯、中總,發起募捐搭木屋。那些燒了的屋全部都拆平了。每一戶有一張木床,有四張櫈,一張枱,大約400元一間,工聯當時募捐了約四間。

後來一些屋重建了,以撿籌仔的方式分配,我拿了台山第十街籌仔的屋住。

1955年那次燒得最慘。那年半夜燒得更厲害。

當時和自由工會鬥爭,我們要保衛工會,所以我在工會睡,早上七時醒了,有人告訴我,“你的屋企燒晒”。我說,“講笑要找日子”,他說“真的”。於是我立刻踩單車回家看看,真的全部燒了!

我心想,我的家人在哪兒?不知道啵。原來當時木屋燒的時候,左鄰右舍真是好,找了一個艇仔幫我們搬很多東西,搬棉被,搬去台山燒垃圾附近(現在還在的),而我的家人都在那兒落腳,我去到那兒就找回我的家人!

那年火燒的時間是蘇聯展覽會後,蘇展是1955年11月。

之後再搭的時候用鋅鐵,搭鋅鐵未曾試過,落雨的時候,雨水好大的“噠噠”聲,“劈里啪啦”,好嘈。

第二次火燒後,也是四大社團發起募捐。最初的時候,捐200元就可夠建一間屋,不知400元還是200元,我不記得,看看那些人要捐多少間。

第二次的募捐都建了同樣數目的住屋。後來一些教會在我們住的屋之前,也建了七條街,一些教友可以住,所以那時候第十街變了第十七街。

1955年燒了之後,1957年又燒,但不是我們這一帶,是另一邊的,燒的是鋅鐵就比較難燒,第一次火燒的是葵尾,跌下來就著火了。真的好猛火,甚麼也救不了。

那時住在青洲,無水喉的,當時我們的屋燒了之後,政府在那邊設了街喉,你可以去擔水,而且不用給錢的。

開始時沒有電,後來有電都好慘,電的供應也不夠,只有20W,澳門本來應該是110W,那時候由110W跌到20W,就好像螢火蟲的燈光,連聽收音機也開不到!

我1950年11月搬進去木屋,1978年2月搬出來,住到連勝馬路。

曾住“小台灣”

住在青洲,(過去)青洲有名叫做“小台灣”,有好多國民黨的人在那兒住,也有很多是“爛仔”(流氓)住的。他們有些人是吃白粉的。那些人怎樣賣白粉?他們摺一張紙用來包白粉,包裝成小小的紙包,他們在門口觀察有誰想要,你想要的話,給了他錢,他會告訴你到某個地方自己去取。

狗偷、賣白粉、國民黨、賊仔,什麼人都有。那時候我在工會工作,譚仔和我都要晚晚去工會,三班早、午、晚才放工,晚班從工會回到家,要超過11點,沒有巴士搭,要踩單車,如果不踩就需要行路,行到某些地方真的要提心吊膽,因為不知道會遇到什麼人。

我前面那裡呢,有兩個是清朝的“旗下人”,“刀燦”那樣,報紙都有報道的“爛仔”,還遇到一個從內地落難來澳門的大地主,總之人流複雜。

以前我仍住木屋的時候,天熱的時候,有一個人在街頭,用兩張凳搭塊板,或者帆布床睡,有個國民黨的人,不知是仇殺的原因,用狼牙棒和用一塊釘着釘的板,當那個人睡在街的時候,就用那塊板拍死了那個人。

50年代軼事

那是50年代的事情,我們在永樂(戲院),奏《團結起來到明天》,“西洋鬼”(葡人)不准我們做,就剪了一些電線。我們有一個水電工友,叫鄭球,他們雖然剪了,但他會立刻駁回再做。是1952年3月1日的事,也叫“三一事件”。

葡人把我們這些工人拉去,當時拉了黃保銓、黎老B等,所以產生了“五一鬥爭”,即澳門1952年5月1日。“西洋鬼”有一個警察,他的名字我都記得,花名叫“無事打三槌”(有事不得了,無事都要被打三槌),這是“五一事件”。

“一二.三事件”

說到1966年“一二.三事件”,我的女兒17歲,在澳門在氹仔坊眾學校做教師,因為她當年畢業就在7月。9月開課的時候,澳葡政府都還不批准,所以我們就要自己辦了嘛,葡人就出動差人,11月15日打人,就引起了“一二.三事件”。我的女兒被打傷了,還要住醫院。

大約1967年1月29日,澳葡政府道歉,這就是“一二.三事件”。

“三一事件”我在香港,那天不知甚麼事情我去了香港,因為我有香港身份證,我外母也去香港。那天晚上澳門戒嚴,聽電台講了以後,我在灣仔立刻坐夜船回來澳門。

1966年11月15日那天,我剛好也在香港。我一聽到澳門又出問題,我又即刻晚上回來澳門。

作為引起“一二.三事件”的起因,當時澳葡政府不允許氹仔坊眾學校開辦。當時有炮竹工會和自由工會,炮竹工會是紅底,而我就是炮竹工會,那時自由工會在良義場(氹仔二樓)做會址,我們辦(學校)葡人不允許,而偏幫他(自由工會),自由工會又允許辦,所以辦了聖善學校。聖善學校是教會的,但又和自由工會有關,葡人批准了自由工會但不批准我們,我們就自己去做,他們說,“未經政府批准,擅自修飾,是不允許的”。

我們已搭了排柵,要油漆,學校爛溶溶的,不行的嘛!最初是從辦夜校開始,後來轉為日校,他始終都不批准,所以引起此件事。

當時蘇錦泉(音)是做船的,炮竹有一個姓杜的,另外還有三四人,被打傷了。

當時我回來,就被調了去氹仔。我本來在飲食業工會工作過,所以後來1985年因飲食業工會沒有書記,就把我從木藝調了過去。

今日生活

我現在每天都游水,最冷的時候是7度,都要堅持。我曾經是老年組游水冠軍。

注釋:

1. 1941年12月,日本佔領香港,到1945年8月日本投降,總共三年零八個月的時間,港澳人習慣稱之為“風潮時期”。

2. 指1945年日本投降後。

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)