用虛構的傳說來看歷史

很多地方都流傳著秘道的都市傳說,例如香港禮賓府的秘道、台北圓山飯店的密道等。當然,澳門也少不了自己的秘道傳說,當中最廣為流傳的秘道在澳門的地標——大三巴牌坊。

既然是一條秘密的通道,它理應是秘密地帶人前往一處不為人知的地方。大三巴秘道的傳說亦不例外,就目前流傳兩個版本。

第一個版本是通往耶穌會的金庫,相傳耶穌會士在澳門收集大量金銀財寶,這些財寶放在聖保祿學院內,但因為大火令教堂倒塌,通往金庫的入口因而封閉,使耶穌會的財寶自此下落不明【1】。第二個版本是耶穌會的避難通道,因耶穌會士初來中國時,引起不少華人對這些外邦人的厭惡,因而時常襲擊教堂,為了躲避攻擊,他們在聖保祿學院的地下修建秘道來躲避襲擊(這個傳說後來被進一步改寫為鬼故)【2】。據說,大三巴的秘道有兩條,一條是通往旁邊的大炮台,另一條是通往關前後街附近的李家圍內,還有一些非常離譜的版本,例如通往青洲、東望洋炮台和氹仔等【3】。

大三巴秘道的傳說,聽起來更像是虛構的怪談,但這些「虛構」的背後或許帶給我們不一樣的視角,讓我們重新認識最熟悉的地標的歷史,今次我們先從失落的耶穌會金庫出發。

耶穌會的資金從何而來?

「失落金庫」傳說的背後,是把耶穌會當作一個非常富饒的組織。耶穌會在十六世紀中葉初赴澳門,便陸續興建聖安多尼堂、聖老愣佐堂和聖拉匝祿堂(望德聖母堂),其後開辦聖保祿學院,儘管大部份的學院建築已經消失,但從宏偉的大三巴牌坊可以看出這是不惜工本的建築物。不過,眾所周知耶穌會士遠赴世界各地是為了「愈顯主榮」(Ad Maiorem Dei Gloriam),而不是謀財賺錢的商人,人們又為甚麼覺得傳教士比商人們更富有呢?

雖然耶穌會士前來亞洲的目的是傳教,但傳教的工作可不是單靠三寸之舌即可,被派到異邦的傳教士可是面臨不少困難,如飲食、衣著、住房、僕人、宗教儀式、救助教友等,即使是應省盡省,細水長流之下仍然是一筆可怕的開支。耶穌會的傳教策略亦加深了財政的困境,不論在中國或日本,他們採取由上而下的策略,與當地社會的上流權貴建立密切友好關係,即使他們沒能信教,仍可以為耶穌會提供保護傘,但代價就是少不了各種高昂的社交和禮物的開支【4】。除此之外,耶穌會在中國、日本及其他地區傳教期間建設教堂、學院或其他設施,這些組織也需要固定的資金來維持營運。因此,儘管傳教士理應按照傳統過著清貧和貞節的生活,但傳教工作的現實困境卻使他們不得不思考世俗的問題——如何獲得資金維持傳教的工作?

對宗教組織而言,其中一種最直接的經營來源就是資助或捐獻。的確,耶穌會早期在澳門修建的會院是得到葡萄牙商人捐贈土地或資金。在1593年,耶穌會遠東觀察員范禮安(Alessandro Valignano)為創建聖保祿學院的事情向總會長報告,便提及興建學院的開支中有達三分之二是來自富商佩德羅(Quintero Pedro)的臨終捐贈,其後范禮安還獲得眾多朋友的金錢援助【5】。當時,一些像佩德羅那樣沒有子嗣的老人,把積累的財產慷慨地捐給耶穌會,而耶穌會也會收到商人們的捐款,作為對自己靈魂的救贖。然而,商人和教徒並不能無限地捐獻資產給教會,每次收到善款對耶穌會而言只是一場及時雨,讓他們勉強度過財政緊絀的日子。

哪麼教廷和擁有保教權的葡萄牙國王不是該出手,用實際行動支持遠東的傳教事業嗎?事實上,不論是教廷或葡萄牙國王都應予耶穌會在傳教的年金,一來遠水不能救火,二來途中不同官員和機構以各種理由來攔阻這筆款項,使年金不是遲到,而是無法送到澳門【6】!范禮安多年來一直向葡萄牙王室爭取穩定的資助,哪怕是在逝世前三天,他仍然為聖保祿學院營運的資金一事操勞,但都無法從國王得到長遠的資助【7】。因此,等待國王的資金或教徒們的捐贈是不可能支撐耶穌會在遠東的經費,他們必須要自力更新,而幸運的是,當時澳門的海上貿易正好讓耶穌會得到自救的機會。

「如果天使做買賣,也會是生絲與黃金。」

在十五、十六世紀,中國與日本因外交而停止貿易往來,但雙方卻對彼此的貨物互有需求,日本貴族渴求來自中國的絲綢和瓷器,中國更需要日本出產的白銀。無法直接貿易的局面使中日之間的走私貿易變得猖獗,當時初至遠東的葡萄牙人亦抓緊這個天大的商機,在這片海域站穩陣腳。隨著葡萄牙人在十六世紀中葉入居澳門,澳門成為他們從事中國與日本貿易的重要據點和富饒的港口。對捉襟見肘的耶穌會士而言,籌集資金並不是一件遙不可及的事情,他們只需要踏出第一步的契機。

在1556年,葡萄牙人阿爾梅達(Luis de Almeida)加入耶穌會,為在遠東地區的耶穌會增添一名得力的成員。阿爾梅達的重要貢獻之一是參與創立日本第一所西式醫院,它位於九洲府內(今天的大分市),是耶穌會為貧民而開設的醫院,而阿爾梅達亦被視為西醫引進日本的第一人【8】。另一方面,阿爾梅達在入會時奉獻了4,000十字錢(Cruzados)的財產給耶穌會,並建議利用這筆財產從事中國與日本的絲綢貿易【9】。雖然這有違耶穌會自身的作風,但在巨大的財政壓力下,只能靠這筆「啟動金」走上經商之路。

范禮安在1578年抵達遠東地區,作為耶穌會在當地傳教的主導者,資金問題一直是他要解決的難題,而他不是唯一想要處理貿易利益分配的人。按照葡萄牙國王的命令,澳門與長崎的貿易由日航艦隊司令(Capitão-mor da viagem do Japão)所壟斷,但隨著澳門開埠後居民增加,海上貿易的利益只集中在少數富商的手上,很多居民根本無法分享商業的成果。為了更平等地分配貿易的利潤,澳門署理主教賈尼勞(Belchior Carneiro Leitão)出面,讓貿易艦隊司令、澳門葡人代表和范禮安(耶穌會代表)作談判,最終達成名為「裝船」(Armação)的船貨協議【10】。按照契約的內容,澳門葡人選出三名貿易代表,他們帶著2,000擔(Pico)生絲跟隨貿易艦隊前往日本經商,每次貿易所獲得的利潤將按居民的生活狀況作分配,而耶穌會每次可以攜帶五十擔的生絲到日本出售【11】。透過「裝船」的船貨協議,耶穌會可從海上貿易的利益中分一杯羹,獲得資金維持遠東地區傳教的巨額開支。

除了絲綢之外,黃金亦是當時耶穌會在絲綢之外重要的貨物。由於日本在十六、十七世紀大量出產白銀,銀價大幅降低,也使黃金和白銀的比價一直上升,出現金貴銀賤的市況,這令商人把黃金從中國帶往日本出售變得有利可圖【12】。這不單是利潤上的考量,黃金作為貨物具有其他優點,如一份相信出自耶穌會士陸若漢(João Rodrigues)的備忘錄所述:

的確,我們投資的商品不外乎生絲和黃金(這是范禮安決定的,眾人也無異議)。它們是有信譽的安全商品,能夠賺取許多銀子,而且不引人注意,的確是能賺錢的東西。有人說得好,如果天使做買賣,也會是生絲與黃金。我們交易量越大,就會有更多的中傷和阻礙,而如果是一百個金塊,就可以隱藏在地址不詳的小屋或兩個瓶子裡,如果將一百個金塊投資在其他商品,恐怕要裝滿兩艘船。【13】

金塊的體積細小,能夠輕易隱匿在衣服和箱子裡,可以悄無聲息地交易,亦不會擔心被海水浸壞和蟲蛀,成為耶穌會除了五十擔生絲之外的貨物。

從澳門與日本的貿易中,耶穌會士並不僅僅是隨船的乘客,他們在貿易的過程中扮演足以影響成敗的角色。據聖保祿學院院長李瑪諾(Emanuel Dias Sénior)所述,由於日本人與葡萄牙人在交易和訂約的方式上有極大的差異,所以澳門的貿易代表往往依靠在日本的耶穌會士,因為他們長年駐留在日本,不但擅於與日本人交涉,也熟悉當地的行情,方便協調葡萄牙人與日本商人的交易,這也難怪李瑪諾這樣說:

許多葡萄牙人都說,如果沒有神父調解總括議價的商議,並協助確定價格,定期船就無法安心交易,並在適當時間內返航。【14】

葡萄牙人在十六世紀能夠順利開闢日本,離不開與傳教士的緊密合作。傳教士充當葡萄牙和日本商人之間的翻譯,克服彼此的語言障礙,而傳教士亦以自身的品行、修養和學識等為交易建立互信,促成訂立交易的契約【15】。更重要的是,耶穌會與其他傳教組織接觸日本上流和下層的社群,亦有數量眾多的基督教徒,使葡萄牙人在日本貿易上獲得相當的優勢和支持。

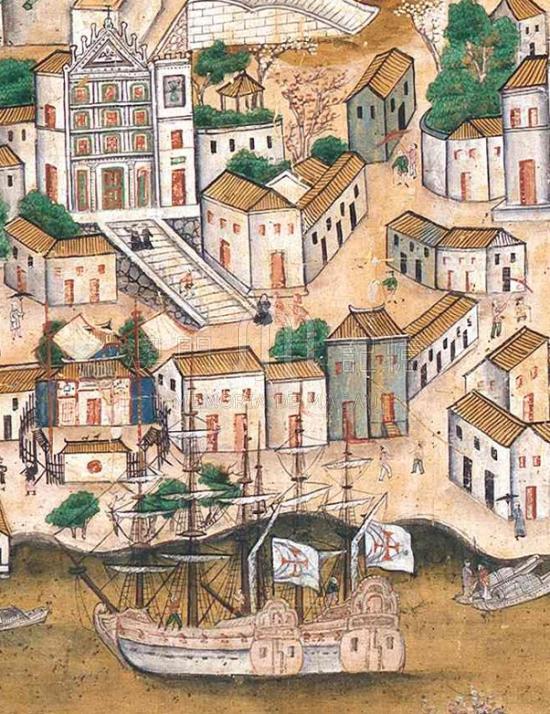

圖7:上圖的局部,可見赴日傳教士的形象。

「沒有必備的物質基礎,人們很難去追求精神的教化。」

由於耶穌會在遠東地區的資金短缺,他們不得不選擇就地取材,依靠海上貿易來維持,而且這件事亦不是甚麼秘密,但即使如此,他們仍然嘗試把世俗的商談和交易與神聖的學院分開。范禮安在1594年的報告中描述聖保祿學院的環境時,提及交易的地點選擇在學院入口的附近:

這些教室側旁是學院的大門,還有禮拜堂和小香房。此外,也有神父會見來訪者、讓學生告解的其他接待室,以及面向大門通道的其他修院。它們被作為存放學院物資和即將送往日本的物資的倉庫。在所有這些建築的上方,是日本管區代表理家神父【16】(他同時也是學院的司庫)生活並與之分開的另一座大房子,其中保存著每年送往日本的大部分生絲、棉布和所有絲綢。這座修院非常寬敞,而且設備完善。那裡不會影響修院,與外人和華人進行交易也極為適合。【17】

范禮安與澳門葡人達成「裝船」的契約時,便在澳門、日本等地設立理家神父(Procurador),其中駐澳門的理家神父負責籌備運往日本的資金和物資【18】。范禮安在1594年給予聖保祿學院院長的訓誡中,其中一項提醒院長應該「盡可能援助負責日本物資補給的(日本)理家神父」,也就是執行耶穌會日本理家神父有關貿易的命令,范禮安甚至強調「如果沒有這一貿易,日本或該學院都將無法維持」【19】。雖然理家神父處理貿易的事務,但范禮安仍不希望理家神父直接從事採購和交易,建議「通過他人購貨,而不要親自參與」,委派值得信賴的人到廣州採購貨物【20】。儘管試圖與商業劃一界線,但這種公然在聖殿旁做買賣的行為,依然招來耶穌會內部及其他傳教組織的抨擊。1592年,澳門的馬爾廷斯(Fernão Martins)神父向耶穌會總長控訴人們將他們當作商人而非教士:

貿易已經成為我們的負擔。原因是我們獲得了商人的名聲,而失去了修士的名聲。有人將這個住院稱為『修士的住院』,但也有人當着我們的面稱之為『交易所』,因為送往日本在當地採購的所有貨物、為修院籌備的必要物品,都由理家神父負責。【21】

雖然耶穌會面對種種指控,但從沙勿略(S. Francisco Xavier)依靠商船打開日本大名的港口,兩者幾乎是無法切割的【22】。葡萄牙商人和耶穌會傳教士的「商教一體」模式,一方面使葡萄牙人在日本的貿易得立足,另一方面使九洲形成廣大的「吉利支丹」(日本基督教)群體,兩者相輔相乘的合作使他們得到難以憾動的優勢。在「商教一體」的模式下,耶穌會進而採取「以商養教」的策略,透過澳門的海上貿易來支撐日本和中國的傳教事業【23】。然而,當基督教的勢力危及德川幕府的政權時,幕府最終選擇以火與刀鏟除九洲的「吉利支丹」勢力,而作為一切的禍源——來自澳門的葡萄牙商船亦在1639年中斷。當澳門葡人在1640年派往長崎的使團被斬首時,亦徹底斬斷澳門與長崎之間航線恢復的可能。

圖9:齋藤秋圃在1837年繪畫的《嶋原陣圖御屏風》(戰鬥圖)。在1637年,九洲基督教徒因宗教迫害和重稅發起反抗德川幕府,史稱「島原之亂」,德川幕府鎮壓動亂後立即中斷與葡萄牙人和西班牙人的往來。(圖片來源: Wikipedia )

與日本的貿易結束不過是澳門災難的開端,葡萄牙的復國戰爭(1640年)、荷蘭人攻佔馬六甲(1641年)、清軍入關(1644年)……一系列的災難使澳門一直仰賴的海上航線幾乎斷絕。當時,耶穌會不但面臨收入切斷的問題,聖保祿學院內收容了大批從日本驅逐而來的傳教士和教徒,大大增加學院的開支,更雪上加霜的是,大多數在中國傳教的耶穌會士都依靠澳門提供資金。在這個收入中斷、物價高漲和物資短缺的困境下,在中國的耶穌會士只能依靠行乞和借貸過日,儘管清兵入關後的「末世」促使皈依基督教的中國教徒增加,但正如在華傳教的耶穌會士成際理(Feliciano Pacheco)在1661年的信中所說「沒有必備的物質基礎,人們很難去追求精神的教化。」【24】,中國的傳教士連生存都成問題,更不要提傳播福音。

結語:大三巴的另一面

提到聖保祿學院在遠東地區基督教傳播的角色,往往視之為一所培養傳教士的教育場所,但實際上,它亦承擔了耶穌會在中國、日本等地傳教的後勤工作,包括籌募資金和物資,在缺乏穩定的資金下,耶穌會透過澳門的海上貿易網絡來獲取資金,支撐早期遠東地區的傳教事業。因此,聖保祿學院不但反映澳門在基督教在遠東地區傳播的重要角色,亦見證了十六、十七世紀澳門在海上絲綢之路的地位。

最後,聖保祿學院金庫內的「財寶」是否存在?這就不為人知,但考慮到十七世紀澳門和在華耶穌會的絕境,數十年來貿易積累的財產相信已經耗盡。值得一提,據日本學者的研究所知,聖保祿學院的金庫不單單是保管耶穌會的財產,它也曾經是澳門市的金庫所在地。在1625年,澳門總督馬士加路也(Francisco Mascarenhas)命令把澳門從海上貿易賺取的利潤和關稅保管在聖保祿學院內,而金庫的三條鎖匙分別由總督、最年長的議事會議員和負責商務的官員保管,後來在1637年時,澳門的王室金庫代表萊莫斯(Romão de Lemos)向葡萄牙國王滙報時,亦有提到貿易的收益保存在聖保祿學院的金庫裡【25】。

哪麼,為何這個城市金庫選擇設在聖保祿學院裡呢?

注釋:

【1】王文達引用王室大法官眉額帶歷(Miguel de Arriaga Brumda Silveira)的助手傅列打士(José de Aquino Guimarães e Freitas)撰寫的回憶錄“Memória sobre Macau”,稱在聖保祿學院的圖書館「傳說埋藏在隧道中之密窟內,豐富珍貴,及寶藏甚多」。參見王文達,《澳門掌故》(澳門:《澳門教育》出版社,2003年),第91頁。

【2】王文達,《澳門掌故》,第98頁。

【3】王文達,《澳門掌故》,第98頁。

【4】耶穌會士在早期中國傳教的資金幾乎來自日本貿易,其中一大的開支是贈予官員和士人的禮物(如自鳴鐘),儘管初期在中國傳教的成績遠不及日本,但在羅明堅(Michele Ruggieri)、利瑪竇等人的努力下紥根。參見柏理安(Liam Matthew Brockey),毛瑞方譯,《東方之旅:1579 – 1724耶穌會傳教團在中國》(南京:江蘇人民出版社,2017年),第55 - 56頁。

【5】戚印平,《澳門聖保祿學院研究——兼談耶穌會在東方的教育機構》(澳門:澳門文化局;北京:社會科學文獻出版社,2013年),第168 - 170頁。

【6】戚印平,《澳門聖保祿學院研究》,第185頁。

【7】戚印平,《澳門聖保祿學院研究》,第183 - 185頁。

【8】府內醫院的計劃最初由耶穌會士加戈(Baltasar Gago)在1555年提出,得到信仰基督教的大名大友宗麟同意而建立。雖然加戈稱之作「醫院」,但府內醫院的定位更傾向是救濟貧民的庇護所,而非單純的醫療機構。府內醫院一直被視為西醫引進日本的開端,但實際上,自醫院在1556年由日本教徒組成的府內仁慈堂接手營運後,醫院採用類似佛寺療養院的方式運作,也有中醫師提供為病人提供治療。參見James Fujitani, “The Jesuit Hospital in the Religious Context of Sixteenth-Century Japan”, Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 46, No. 1 (2019): 79 – 102.

【9】戚印平,《澳門聖保祿學院研究》,第185頁;張廷茂,〈耶穌會士與澳門海上貿易〉,載於《文化雜誌》中文版第40、41期(2000年春、夏季),第107 - 114頁。

【10】戚印平,《耶穌會士與晚明海上貿易》(北京:社會科學文獻出版社,2017年),第186頁;張廷茂與彭凱,〈十六至十七世紀澳門—日本生絲貿易中的阿爾瑪桑(Armação)考〉,載於《文化雜誌》中文版第120期(2024年),第6 - 21頁。

【11】戚印平,《耶穌會士與晚明海上貿易》,第287頁。

【12】戚印平,《耶穌會士與晚明海上貿易》,第296頁。

【13】戚印平,《耶穌會士與晚明海上貿易》,第416頁。

【14】戚印平,《耶穌會士與晚明海上貿易》,第297頁。

【15】肖飛燕,〈十七世紀初英國東印度公司對日關〉,載於《臺灣師大歷史學報》第70期(2023年12月),第63頁。

【16】承蒙金國平教授告知“Procurador”的歷史名稱為「理家神父」。

【17】戚印平,《澳門聖保祿學院研究》,第97頁。

【18】戚印平,〈《駐中國(澳門)日本管區代表規則》以及若干相關問題的說明〉,載於《澳門研究》第16期(2003年3月),第134頁。

【19】戚印平,《耶穌會士與晚明海上貿易》,第57、62、63頁。

【20】戚印平,〈《駐中國(澳門)日本管區代表規則》以及若干相關問題的說明〉,《澳門研究》,第148頁。

【21】戚印平,《澳門聖保祿學院研究》,第214頁。

【22】劉小珊,〈沙勿略早期日本開教活動考述〉,載於《文化雜誌》中文版第64期(2007年秋季刊),第23 – 28頁;關俊雄,〈透物見史:聖保祿總院的考古發現與瓷器貿易〉,載於「澳門記憶」網站,https://www.macaumemory.mo/specialtopic_0b252542d7e74167aa061d7313c601ec(2021年8月26日)。

【23】肖飛燕,〈十七世紀初英國東印度公司對日關〉,《臺灣師大歷史學報》,第63 - 64頁。

【24】柏理安,《東方之旅》,第121頁。

【25】岡美穗子,《商人與宣教師,南蠻貿易的世界》(東京:東京大學出版社,2010年),第219 - 221頁,載於戚印平,《澳門聖保祿學院研究》,第216頁。

更新日期:2024/09/20

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)