Informações relevantes

Data de atualização: 2020/09/03

Surgimento e mudança da Ribeira Lin Kai de San Kio

Macau e a Rota da Seda: “Macau nos Mapas Antigos” Série de Conhecimentos (I)

Escravo Negro de Macau que Podia Viver no Fundo da Água

Que tipo de país é a China ? O que disseram os primeiros portugueses aqui chegados sobre a China, 1515

AZEVEDO, JORGE PEREIRA DE (?-?). Soldado, capitão e comerciante português que viveu no século XVII. Pouco se sabe dele. No entanto, deixou um manuscrito sobre o relato das suas viagens pelo Oriente, encontrando-se uma das cópias na Biblioteca da Ajuda, com o título Advertência de muita Importância há Magestosa Coroa del Rey N. Sor D. João V e Apresentadas ao Conselho de Estado da Índia na Mão do V Rey D. Filipe por Jorge Pereira(?) de Azevedo, Morador na China em 1646 (cód. 54-XI-21-9). No referido documento fornece uma visão geral do império português do Oriente, por onde passou, realizando em simultâneo uma análise crítica sobre a decadência do mesmo, sugerindo diversas maneiras de ultrapassar a crise utilizando os recursos existentes. Refere que o Estado da Índia se encontrava completamente miserável e era pouco evangelizado, indicando que a Coroa portuguesa corria sérios riscos de o perder. Na sua opinião, havia uma má gestão do mesmo. Começa o texto destacando que teve uma experiência de vinte e quatro anos na Índia, servindo como militar, mas ao mesmo tempo como comerciante, referindo ser prática na época. Fundamenta as advertências que faz ao rei D. João V através da experiência adquirida nas zonas em análise, como militar, mas essencialmente como comerciante. O relato das suas viagens começa em Moçambique, onde afirma ter conhecido a zona dos rios Cuama, e as cidades de Mombaça e Melinde. Ao longo do texto vai indicando nomes de capitães, como o de Nuno Álvares Botelho, capitão do navio onde viajou, atravessando o estreito de Mascate e aportando a Diu. Percorreu também a área de Samatra, dizendo que foi através dos holandeses que visitou Jacarta. No entanto, diz concretamente que até à data da redacção do documento não tinha estado no Bornéu, Macassar, Solor e Timor. Indica que a época mais próspera para a gente lusa no Oriente foi quando se deslocavam por ano nove naus com cerca de quinhentos a mil homens. Relativamente a Macau, a que dedicou uma parte do manuscrito, visitou-a por volta de 1643, referindo haver um número muito elevado de mulheres cristianizadas. Considera que a viagem do trato ao Japão já não era suficiente, devido ao crescimento excessivo da cidade. No texto vai tomando em consideração várias hipóteses de como Macau se recuperar devido à perda do comércio com o Japão e a tomada de Malaca pelos holandeses, sugestões baseadas em rotas comerciais alternativas dentro da zona. Todo o texto está escrito de forma fluente e, aparentemente, com conhecimento directo dos lugares indicados. Bibliografia: MATOS, Artur Teodoro de (ed.), “‘Advertências’ e ‘Queixumes’ de Jorge Pinto de Azevedo a D. João IV, em 1646”, in Povos e Culturas, n.° 5, (Lisboa, 1996), pp.431-545.

AZEVEDO, JORGE PEREIRA DE (?-?)

ANSON, BARÃO GEORGE (1697-1752). Almirante cuja rota da circum-navegação (1740- 1744) passa por Macau. Entre outras façanhas, Anson derrota a frota francesa no Cabo Finisterra em 1747, e, enquanto First Lord of the Admiralty (1751-1756, 1757-1762), leva a cabo importantes reformas navais, contribuindo para o sucesso de Inglaterra na Guerra dos Sete Anos (1756-1763). Após cerca de dois anos de viagem, em 12 de Novembro de 1742, encontrando-se apenas quatro embarcações da EIC no Sul da China, chega à rada de Macau, com o intuito de se reabastecer, o primeiro barco de guerra da Marinha Real inglesa, o H. M. Centurion, sob o comando de George Anson, que partira de Southampton em 18 de Setembro de 1740 para desequilibrar os interesses espanhóis, sobretudo no continente americano. Um dos membros da tripulação descreve a chegada à Taipa e o poder (cada vez mais nominal) dos portugueses em Macau. O enclave funciona como porto familiar e seguro durante longas viagens de embarcações europeias. Na China Meridional inúmeros barcos europeus necessitam de se reabastecer e de ser reparados, como é o caso do Centurion. O capitão inglês do Augusta, barco da EIC, informa Anson dos procedimentos habituais dos estrangeiros à chegada a Macau, nomeadamente o pedido de autorização às autoridades chinesas para entrar no rio de Cantão e as taxas alfandegárias que o Centurion teria que pagar, aconselhando o Comodoro a informar-se melhor junto do governador e do Senado de Macau, que, temendo represálias chinesas como as que a cidade sofrera ao receber o London e outras embarcações inglesas, aconselha Anson a atracar discretamente na Taipa e a não entrar no rio das Pérolas, pois caso o fizesse teria de pagar as taxas alfandegárias ao mandarinato cantonense. Os portugueses servem, mais uma vez, de fonte de informação sobre a China para visitantes estrangeiros, deslocando-se Anson, no segundo dia da sua estada, a terra para inquirir o governador sobre as possibilidades de adquirir mantimentos e reparar o barco. Este último responde que se vê forçado a pedir autorização às autoridades mandarínicas e, perante tal postura, o Comodoro, apercebendo-se de que apenas o vice-rei de Cantão poderia autorizar o reabastecimento e a reparação do Centurion, aluga um pequeno junco e dirige-se para Cantão, onde, após aconselhar-se junto dos sobrecar¬gas da EIC aí instalados, tenta, através do Co-Hong (Gonghang 公行), em vão, falar com o mandarim, regressando à Taipa cerca de um mês depois, em 16 de Dezembro. Já em Macau o Comodoro entrega ao Hopu (Hubu 户部) uma carta traduzida para chinês dirigida ao vice-rei de Cantão, ameaçando o oficial da alfândega de Macau que subiria a Cantão no seu barco caso a missiva não fosse entregue ao seu destinatário. Dois dias depois, uma frota de dezoito juncos desce ao Canal da Taipa transportando enviados do vice-rei de Cantão que se encontram com Anson, que, por sua vez, ameaça quer as autoridades chinesas, quer indirectamente a Cidade do Santo Nome de Deus com a força do seu barco de guerra caso essa mesma embarcação não seja reabastecida e reparada. A permissão do vice-rei chega em 6 de Janeiro de 1743, e, em 19 de Abril, encontrando-se o barco pronto para viajar, Anson deixa a rada de Macau, afirmando estrategicamente que se dirige para Batávia para regressar três meses mais tarde, em 11 de Julho, com o galeão espanhol Nuestra Señora de Cobadonga, que tomara nas Filipinas, em 30 de Junho, enquanto este fazia a viagem Acapulco-Manila carregado de mercadoria. O comodoro, lutando novamente contra as exigências dos chineses, dirige-se, três dias depois, à Boca do Tigre, onde pede mantimentos e permanece algum tempo à espera dos mesmos, visitando Whampoa (Huangpu 黃埔) e Cantão até regressar a Macau e partir, posteriormente, após mais uma estada de seis meses nos mares da China, para Inglaterra, onde chega em Junho de 1744. O relato da viagem do Comodoro Anson, atribuído a Richard Walter, capelão do H. M. Centurion, mas redigido, segundo alguns estudiosos, por Benjamin Robins, e publicado em 1748, espelha a atitude inglesa em relação à China, um país considerado intolerante, enquanto a administração mandarínica reforça a vigilância de Macau para evitar a entrada de mais barcos ‘bárbaros’ no Império do Meio através de Macau. O texto atribuído a Richard Walter descreve a estada da tripulação em Macau, e, tal como os autores dos relatos da embaixada de Lord Macartney farão mais tarde, refere a riqueza de que a cidade gozara no início da ocupação portuguesa e a decadência em que então se encontra, permanecendo os portugueses no enclave com autorização dos chineses, que podem, quando o entendem, bloquear a entrada de comida obrigando assim o governador a obedecer-lhes. A obra é traduzida para francês em 1751, ilustrada com uma gravura da cidade vista do mar, onde o Centurion se encontra representado, com base na gravura de Nieuhoff (1665). No que diz respeito às consequências da viagem do Centurion pelo globo e pelos mares da China Meridional, e de entre os muitos exemplos de obras que reflectem e aplaudem o resultado da expedição, John Campbell publica Navigantium atque Itinerantium Bibliotecha: or, A Compleat Collection of Voyages and Travels (1744-1748), na qual glorifica as façanhas marítimas inglesas e descreve o interesse crescente das nações europeias no comércio, sobretudo com a China, servindo-se ainda das muitas inconveniências enfrentadas pelo comodoro Anson em Macau, das dificuldades da circum-navegação e das relações com as autoridades chinesas para provar a capacidade dos ingleses, que futuramente deverão seguir o exemplo do comodoro pelos mares, honrando a Inglaterra. Bibliografia: WALTER, Richard, A Voyage Round the World in the Years MDCCXL, I, II, III, IV, by George Anson, (Londres, 1748); WALTER, Richard, Anson’s Voyage Round the World, introdução e notas de G. S. Laird Clowes, (Londres, 1928); MORSE, Hosea Ballou, The Gilds of China, (Nova Iorque, 1909); MORSE, Hosea Ballou, The International Relations of the Chinese Empire, vol. 1: The Period of the Conflict 1834- 1869, (Londres, 1910); MORSE, Hosea Ballou, The Chronicles of the East India Company Trading to China 1635-1834, vol. 1, (Oxford, 1926); SOMMERVILLE, Boyle, Commodore Anson’s Voyage into the South Seas and Around the World, (Londres, 1934); WILLIAMS, Glyndwr (ed.), Documents Relating to Anson’s Voyage Round the World 1740-1744, (Londres, 1967); WILLIAMS, Glyndwr (ed.), “Anson at Canton, 1743: ‘A Little Secret History’”, in CLOUGH, Cecil P.; HAIR, P. E. H. (eds.), The European Outhrust and Encounter: The Firts Phase (c. 1400-c. 1700), (Liverpool, 1994), pp. 271-290; WILLIAMS, Glyndwr, The Prize of all Oceans: The Triumph and Tragedy of Anson’s Voyage Round the World, Harper Collins, (Londres, 1999); SUMAREZ, Philip, Log of the Centurion Based on the Original Papers of Captain Philip Saumarez on Board HMS Centurion, Lord Anson’s Flagship During his Circumnavigation 1740-44, (Londres, 1973); EAMES, James Bromley, The English in China, (Londres, 1974); LOYD, Christopher, “Introduction”, in SUMAREZ, Philip, Log of the Centurion. Based on the Original Papers of Captain Philip Saumarez on Board HMS Centurion, Lord Anson’s Flagship during his Circumnavigation 1740-1744, (1973), pp. 10-13.

ANSON, BARÃO GEORGE (1697-1752)

Joaquim Morais Alves foi, pela sua intervenção cívica, uma das personalidades mais marcantes de Macau na segunda metade do século XX. Quando faleceu, em 27 de Março de 2003, diversos organismos públicos e privados prestaram-lhe justas homenagens, tendo as sessões mais participadas sido as promovidas pelo Instituto Internacional de Macau (IIM) e pela Associação Promotora da Instrução dos Macaenses (APIM). Para a primeira, foi escolhido o dia 24 de Junho, antigo Dia da Cidade de Macau que, para ele como para a comunidade macaense, tinha especial significado. Lembre-se que Joaquim Morais Alves foi presidente do Leal Senado da Câmara de Macau, cargo que desempenhou com particular distinção e que assumiu num momento muito difícil, imediatamente após os graves incidentes do chamado “Um, dois, três”, prolongamento local da “Revolução Cultural” que ainda incendiava os espíritos e os corações da juventude chinesa. Além disso, havia sido proclamado Cidadão Emérito de Macau, pois amava esta cidade como se fosse verdadeiramente a sua terra natal, apesar de não ter nascido na mesma. A sessão na APIM foi organizada na sequência da reunião da sua Assembleia Geral, na qual, por decisão unânime, foi atribuída a categoria de sócio honorário a duas personalidades marcantes da comunidade macaense: o Dr. Carlos Augusto Corrêa Paes d’Assumpção e o Comendador Joaquim Morais Alves. Foi marcada para 29 de Novembro, para que os presidentes das Casas de Macau, presentes na região, preparassem, com a respectiva comissão organizadora, o grande “Encontro das Comunidades Macaenses – Macau 2004”, e participassem na evocação sentida daqueles ilustres macaenses. Paralelamente, na mesma altura, que foi também relembrada a acção de Morais Alves como presidente dos primeiros encontros das comunidades. Nesse dia 24 de Junho foram lançados no auditório do IIM três livros sobre a sua vida e obra, os quais continham parte significativa do seu rico testemunho e reflectiam bem as preocupações e as realizações de um homem simples, que soube também ser um homem grande, um grande Português, um macaense autêntico, um “Macaense de Trás-os-Montes”, como ele sempre quis que o apelidassem. Este foi igualmente o título escolhido para um desses livros, cuja preparação se deveu à dedicada coordenação do escritor João Correia dos Reis. No número 10 da revista Oriente/Ocidente, editada pelo IIM, que saiu a seguir ao seu falecimento, foi-lhe dedicada uma evocação, contendo uma feliz síntese do seu percurso cívico e profissional. Vem a propósito transcrevê-la parcialmente: “Joaquim Morais Alves foi uma das mais destacadas figuras de referência da comunidade portuguesa de Macau, personalidade emblemática para as velhas e novas gerações de portugueses aqui viventes. / O seu passamento foi profundamente sentido pela comunidade, sobretudo pelos mais antigos portugueses nascidos ou residentes em Macau. / Figura de referência cívico-moral entre a comunidade portuguesa de Macau, cidadão exemplar, pautou a sua vida por ordenação a elevados valores, professando sempre o portuguesismo nos seus actos públicos, mesmo em circunstâncias adversas. / Natural de Vila Real, Morais Alves chegou a Macau com 16 anos, tendo levado uma vida marcada pela actividade cívica, reconhecida em numerosas condecorações, incluindo a comenda e a medalha de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique. / Joaquim Morais Alves, que era Secretário Geral da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), foi também presidente do Leal Senado de Macau, fundador e administrador da Companhia de Electricidade de Macau, director dos Serviços de Planeamento, presidente do Conselho de Educação Física, presidente da Comissão de Imple¬mentação da Língua Chinesa na Administração de Macau, membro do Conselho Judiciário de Macau, membro do Conselho da Universidade de Macau e curador da Fundação Macau. / Presidente da Associação Promotora da Instrução dos Macaenses, presidente da delegação de Macau da Cruz Vermelha Portuguesa e presidente do Comité Olímpico de Macau foram outros cargos que Morais Alves desempenhou no âmbito da sua actividade cívica, onde se destacou também a sua função de deputado à Assembleia Legislativa de Macau. / O Comendador Joaquim Morais Alves era também presidente da Assembleia Geral do Instituto Internacional de Macau e a sua ligação ao IIM vinha desde os inícios da sua constituição, sendo a sua colaboração, muito mais do que nominal, solidária, participativa e entusiástica. / Joaquim Morais Alves foi também agraciado com o título de Cidadão Emérito de Macau. / Recordá-lo-emos como se nos apresentava sempre em vida: personalidade cordial, elegante e dedicada. / Tomados de um profundo sentimento de pesar pelo seu passamento e pela sua ausência, é também em cultivo e assunção positiva do nosso espírito institucional que nos comprometemos a fazer o que pudermos para conservar e valorizar a sua memória em Macau.” Foi neste espírito e cumprindo este solene compromisso que o IIM atribuiu à sua biblioteca o nome do Comendador Joaquim Morais Alves e que esta organização não-governamental promoveu em Lisboa, conjuntamente com a Casa de Macau em Portugal, mais uma homenagem a este seu sócio honorário, cuja fotografia figura há muitos anos na galeria de honra daquela Casa. A introdução ao livro Joaquim Morais Alves – Um Macaense de Trás-os-Montes insere uma frase do velho filósofo Lao Zi 老子, a um tempo simples e profunda: “não se expondo a si próprio, resplandece, não se gabando dos seus méritos, é por isso honrado, não se ufanando do que fez, tem por isso carácter, não se vangloriando a si mesmo, é por isso respeitado”. Foi assim em vida Joaquim Morais Alves. Assim será lembrado até à eternidade. Bibliografia: Oriente/Ocidente, n.° 10, (Macau, 2003); RANGEL, Jorge A.H., Falar de Nós, (Macau, 2004); REIS, João, Joaquim Morais Alves – Um Macaense de Trás-os-Monte, (Macau, 2003).

ALVES, JOAQUIM MORAIS (?-2003)

ARAÚJO, ALBINO JOSÉ GONÇALVES DE (1797-1832). Nascido no Rio de Janeiro em 1797, Albino José Gonçalves de Araújo pertence a esse muito pouco estudado grupo de funcionários, militares e comerciantes brasileiros que viria a deixar o Brasil após a sua declaração de independência, em 1822, dispersando-se por vários outros horizontes coloniais portugueses. Araújo decidiria fixar-se em Macau ainda na década de 1820 para encetar próspera actividade mercantil. Beneficiando do seu conhecimento das produções das terras brasileiras, conseguiu tornar-se proprietário de um navio em Macau, o Conde de Rio Pardo, imediatamente especializado em tratos com o novo país independente, sobretudo na importação lucrativa de tabaco em pó, depois vendido com grandes vantagens económicas nos mercados chineses e asiáticos. A sua promoção económica sustentou, como era normativo na sociedade macaense epocal, o seu acesso aos dois principais pilares do “regime” da cidade: o Leal Senado e a Santa Casa da Misericórdia. Assim, em 1824, encontrámos já Albino de Araújo a desempenhar o cargo de almotacé do Senado para, a seguir, em 1829, ser consensualmente eleito irmão da Santa Casa, uma consideração absolutamente indispensável para integrar a sua actividade económica e situação social na comunidade da burguesia comercial católica que continuava a dominar os tratos animados por Macau. Falecido no enclave em 1832, o rico comerciante deixava ao seu único filho uma importante fortuna, em capitais mobiliários e imobiliários, avaliada em fartos quatrocentos contos que o seu singular descendente se encarregou de dissipar ao longo da sua europeia vida. Chamava-se Albino Francisco de Araújo este dissoluto varão que, nascido em S. Lourenço, em 1832, rumou para as atractivas boémias parisienses, percorreu as outras grandes capitais da Europa, instalou-se com excessiva generosidade nas noites portuenses e lisboetas, acabando por se suicidar em Paris, em 1872. Uma “história” que vários outros grandes comerciantes macaenses da primeira metade de Oitocentos foram dramaticamente partilhando: quando não era a concorrência económica a destruir-lhes firmas e negócios existia sempre essa transmissão de uma fortuna a filhos que preferia dirigir-se para o mundo europeu, entre educação e fascínio cultural, muitos acabando rapidamente por dissolver os fartos cabedais paternos. Uma sorte de legado e transformação sócio-simbólica, convidando os capitais da burguesia comercial macaense de outrora a investir na educação quase aristocrática dos filhos nos meios mais elitários europeus. Muito poucos conseguiram acumular e utilizar esta educação, muitos outros destruíram celeremente as operosas fortunas paternas destes grandes comerciantes oitocentistas de Macau. Bibliografia: FORJAZ, Jorge, Famílias Macaenses, vol. I, (Macau, 1996), 261-263; MOURA, Carlos Francisco, “Relações entre Macau e o Brasil no Século XIX”, in Revista de Cultura, n.° 22 (Macau, 1995), pp. 31-49.

ARAÚJO, ALBINO JOSÉ GONÇALVES DE (1797-1832)

No dia 28 de Junho de 1717, “Neste dia chegou a esta Cidade o Vice-Rei de Cantão com dois Mandarins de Graduação Grande, e logo forão a S. Paulo e d’aly para a Caza de António de Siqueira que se lhes tinha preparado com asseio para a sua assistência, onde forão os Ministros do Senado vezita-lo, alem dos recebimentos que se lhes fiserão, com as companhias formadas a alias e muitas salvas. As 2 horas da tarde forão para a Fortaleza do Monte e se foi embora pela porta de S. Lazaro, deixando a todos satisfeitos pelo bom modo com que recebia a todos e pelos saguates que deixou de pessarias, farinha, etc, o que outro nenhum tinha feito athe este tempo”.

Chegou a cidade de Macau o Vice-Rei de Cantão

No dia 3 de Março de 1717, foi recebida uma chapa (ofício) do Vice-Rei de Cantão pedindo a ida de quatro representantes do Senado à sua presença, a fim de lhes entregar uma chapa e ordem do Imperador, que aprovou umas decisões feitas pelo Tribunal da Milícia, nas quais se resolveu que os navios de Macau poderiam navegar e comerciar pelas cinco Províncias do Império e mares de Este, proibindo-lhes apenas a navegação dos mares do Sul.

Chapa e ordem do Imperador

Nascido em 1878 na cidade de Ovar, no norte de Portugal, Jaime Artur Pinto do Amaral viria a formar-se como médico nos primeiros cursos de Medicina abertos pela Universidade do Porto, depois vivendo, trabalhando e falecendo em Macau já em 1932. Optando por exercer medicina no quadro das novas divisões do exército colonial português, chegaria à patente de coronel e conseguiria dirigir também demoradamente os Serviços de Saúde de Macau reorganizados no final do século XIX. Entre as suas diferentes missões e actividades profissionais tem especialmente interesse para a investigação histórica a sua participação como médico principal nas célebres campanhas militares que, normalmente conhecidas como guerras de Manufahi, permitiriam vencer revoltas locais e alargar a soberania colonial portuguesa em Timor Oriental. Estendendo-se entre 1912 e 1914, estas difíceis ofensivas militares coloniais apenas seriam vencidas com sucesso graças à mobilização de soldados recrutados em Moçambique e à acção decisiva da marinha colonial sedeada em Macau, organizada em torno da célebre canhonheira “Pátria”, cujas aventuras timorenses foram magistralmente registadas em livro importante por Jaime do Inso. O papel de Pinto do Amaral nas campanhas de Manufahi foi não apenas relevante no campo da assistência médica, mas permitiu também organizar o registo escrito e, mais extraordinariamente ainda, fotográfico destas quase paradoxais ofensivas militares em que um punhado de soldados vindos de Macau e de Moçambique conseguiu dissolver as rebeliões de vários régulos timorenses sobretudo graças à mobilização de tropas indígenas oriundas dos reinos do leste, aproveitando essa mais do que plurissecular divisão territorial e cultural opondo os lorosae aos loromonu. Vários dos relatos circunstanciados destas campanhas militares da guerra de Timor viriam a ser pormenorizadamente publicados por Pinto do Amaral no “Boletim da Província de Macau e Timor”, um orgão oficial em que, entre muitas decisões e nomeações oficiais, se aceitava difundir publicamente muitos relatórios e memórias importantes sobre a vida política e social de dois territórios na altura ainda com fortes ligações administrativas. Em quase uma dezena de relatórios, o nosso coronel-médico vai debuxando uma estranha guerra em que escasseavam os soldados europeus profissionais, sobrava em aventureirismo o que faltava em armamento moderno, disfunções graves a juntar a um imenso rol de problemas sanitários, falta de equipamentos e muito pouca disciplina castrense. A guerra haveria de se decidir pela confrontação quase estranha de timorenses do leste contra esses outros timorenses revoltados nas partes centrais e ocidentais de Timor Leste. Munido de uma máquina fotográfica, Pinto do Amaral registou igualmente espantosas e estranhas fotografias da guerra de Manufahi. O espólio perdeu-se quase completamente com a excepção de um punhado de eloquentes fotografias que chegariam para sobreviver ao Museu de Antropologia da Universidade do Porto em que começava a pontificar a actividade de antropologia colonial de Mendes Corrêa. Ainda hoje se conserva no museu que guarda o nome do antropólogo portuense uma pequena colecção de sete fotografias da “reportagem” de Pinto do Amaral esclarecendo uma guerra decidida nos exactos termos da cultura bélica tradicional timorense: exposições de cabeças cortadas, muitas e macabras, exibidas em Díli e noutros espaços ocidentais do Timor Oriental marcam o universo simbólico de uma guerra quase fratricida, mas apenas encerrada quando as cabeças dos revoltados se separavam do seu corpo para lhes retirar definitivamente, como acreditavam as culturas tradicionais de Timor, toda a sua força vital. Estes fragmentos tétricos de uma campanha também fotográfica devem cruzar-se com as críticas reportagens que Pinto do Amaral nos legou dessa guerra conseguindo definitivamente estabilizar a soberania portuguesa em Timor Leste graças a esses timorenses súbditos fiéis da nova República fundada em 1910, a somar também a um indispensável apoio de militares e funcionários, dinheiros e equipamentos dispensados por Macau. Bibliografia: INSO, Jaime do, Timor, 1912, (Lisboa, 1932); PÉLISSIER, René, Timor en Guerre. Let les Portugais (1847- 1913), (Orgeval, 1996) ; SOUSA, Ivo Carneiro de, “Para a História das Relações entre Macau e Timor (Séculos XVI-XX)”, in Revista de Cultura, n.° 18, (Macau, 2006), pp. 13-22.

AMARAL, JAIME ARTUR PINTO DO (1878- 1932)

Simão de Andrade era irmão de Fernão Peres de Andrade, o célebre capitão que comandou a primeira grande expedição portuguesa a Cantão em 1517-1518. Partiu uma primeira vez para a Índia em 1503, quando contava cerca de 13 anos, na companhia de seu irmão, e colaborou com Afonso de Albuquerque em alguns dos mais importantes episódios do estabelecimento da presença portuguesa na Índia. Esteve na conquista de Goa em 1510, tomou parte na tomada de Malaca em 1511 e dois anos mais tarde participou no fracassado assalto a Adém. Como recompensa pelos serviços prestados à coroa portuguesa, recebeu em 1518 a mercê de uma viagem à China, onde então se encontrava o seu irmão Fernão Peres. Nos primeiros meses do ano seguinte Simão Peres largava do litoral ocidental da Índia com destino ao Celeste Império. Um mês depois fazia uma escala técnica em Pacém, na extremidade meridional da Ilha de Samatra, para carregar pimenta, pois em anteriores contactos com a China os portugueses tinham verificado que esta era uma das mercadorias mais apreciadas pelos chineses. Após uma curta escala em Malaca, Andrade tomou o caminho da China em meados de 1519, acompanhado por vários outros navios, um dos quais era capitaneado por Francisco Rodrigues, talvez o conhecido cartógrafo que poucos anos antes tinha desenhado os primeiros mapas do litoral da China e da região de Cantão. Em Agosto de 1519, após uma viagem sem incidentes, Simão de Andrade aportava a Tamão (Tunmen 屯門), pequena ilha na embocadura do rio das Pérolas, onde os portugueses se tinham habituado a fazer as suas trocas mercantis com os chineses do continente vizinho. Simão de Andrade não possuía certamente o temperamento diplomático e conciliador do seu irmão, e rapidamente entrou em conflito com as autoridades chinesas e com a população da região de Cantão. Em primeiro lugar, mandou construir uma fortaleza de pedra e madeira na ilha chinesa, provendo-a da necessária artilharia. Este facto parece ter desagradado sobremaneira aos mandarins cantonenses, excessivamente zelosos da integridade territorial do Celeste Império. Mas o capitão português, para além de estar a cumprir ordens régias, estava a precaver-se contra eventuais ataques de piratas, semelhantes aos que em anos anteriores ali mesmo tinham molestado as embarcações portuguesas. De seguida, Simão de Andrade mandou erguer uma forca, anunciando que nela castigaria qualquer português que ofendesse os chineses, ameaça que logo de seguida pôs em prática. Apesar da medida lhes ser favorável, as autoridades locais encararam esta actuação como atentatória da soberania chinesa, uma vez que o exercício da pena de morte era uma prerrogativa imperial. Mas mais uma vez o capitão português deveria estar a cumprir as disposições do seu regimento, o documento régio que continha as instruções que cada capitão devia respeitar. Não ficaram por aqui os problemas com a burocracia chinesa. Aparentemente, Andrade impediu que os navios siameses que se encontravam nas imediações de Tamão efectuassem quaisquer negócios com os chineses antes de os portugueses terem completado as suas transacções. Também aqui, ao que parece, estava a cumprir instruções explícitas de el-Rei D. Manuel I. Recusara-se ainda a satisfazer os direitos que lhe eram exigidos pelas alfândegas chinesas, e aqui, sim, poderia estar a adoptar um comportamento menos próprio. A partir destes acontecimentos, a cronística portuguesa da época construiu em torno de Simão de Andrade uma verdadeira lenda negra, responsabilizando-o pelo subsequente rompimento das relações luso-chinesas. No que tem sido seguida, aliás, pela mais moderna historiografia. Como é sabido, em 1521-1522, na sequência da morte do imperador chinês Zhengde 正德, os membros da embaixada de Tomé Pires, que tinham sido desembarcados em Cantão por Fernão Peres de Andrade em 1517, foram aprisionados, ocorreram violentos confrontos entre navios portugueses estacionados no rio das Pérolas e as armadas imperiais chinesas, e as relações entre a China e os portugueses, os folangji 佛朗機, foram formalmente interrompidas. Mas este corte de relações ocorreu bastante depois de Simão de Andrade ter abandonado definitivamente o litoral chinês. Com efeito, o capitão português permaneceu na ilha de Tamão durante cerca de um ano, dedicando-se sem qualquer oposição dos chineses às habituais transacções mercantis. É mesmo provável que alguns portugueses tenham subido o rio até Cantão, onde chegaram a contactar com Tomé Pires, que permanecia naquela cidade aguardando autorização para seguir para Pequim. E, como foi referido, quase todos os seus comportamentos que levantaram objecções da parte das autoridades chinesas estavam previstos nas instruções que recebera do monarca português. Assim sendo, parece que Simão de Andrade pode ser aliviado de algumas das culpas que lhe têm sido atribuídas no fracasso da primeira aproximação dos portugueses à China. Ao adoptar determinado tipo de comportamentos mais agressivos, Andrade estava apenas a repetir atitudes que tinham sido tomadas pelos portugueses em outros pontos da Ásia marítima com relativo sucesso. O volume de informações que os portugueses possuíam sobre a China em 1518-1519 era ainda bastante incipiente, incluindo sobretudo dados de natureza náutica e mercantil, de forma que o capitão português não poderia estar preparado para enfrentar com as devidas precauções um estado tão poderoso e tão centralizado como a China do tempo dos Ming 明. Em finais de 1520 a frota de Simão de Andrade largava da ilha de Tamão (Tunmen 屯門) sem qualquer oposição das autoridades chineses, nada indicando que em breve as relações com os portugueses se viriam a degradar. Aliás, os negócios continuaram a desenvolver-se por mais um ano. Em Fevereiro do ano seguinte já Andrade se encontrava em Cochim, no litoral ocidental da Índia, correndo entre os portugueses a fama que vinha muito rico. Posteriormente, seria nomeado capitão da fortaleza portuguesa de Chaul, cargo que desempenhou entre 1521 e 1524. Depois desta data, a documentação coeva deixa de o mencionar, pelo que é bastante provável que tenha morrido em 1524 ou 1525, talvez durante a viagem de regresso a Portugal. Bibliografia: LOUREIRO, Rui Manuel, Fidalgos, Missionários e Mandarins – Portugal e a China no Século XVI, (Lisboa, 2000).

ANDRADE, SIMÃO DE (?-?)

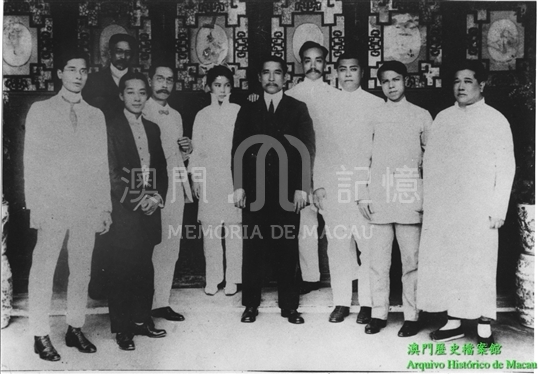

| Fonte: | Arquivo de Macau, documento n.ºMNL.09.05.F |

| Entidade de coleção: | Arquivo de Macau |

| Fornecedor da digitalização: | Arquivo de Macau |

| Tipo: | Imagem |

| Fotografia | |

| Fotografia de grupo | |

| Preto e branco | |

| Formato das informações digitais: | TIF, 2000x1387, 2.65MB |

| Identificador: | p0004345 |

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Militar e Política

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Militar e Política 〉Revolucionários

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Pesca, Agricultura, Indústria e Comércio 〉Comerciantes chineses de Macau no final da Dinastia Qing

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Pesca, Agricultura, Indústria e Comércio 〉Comerciantes

Instruções de uso

Já tem a conta da "Memória de Macau"? Login

Comentários

Comentários (0 participação(ões), 0 comentário(s)): agradecemos que partilhasse os seus materiais e histórias (dentro de 150 palavras).