Informações relevantes

Data de atualização: 2020/09/03

Surgimento e mudança da Ribeira Lin Kai de San Kio

Macau e a Rota da Seda: “Macau nos Mapas Antigos” Série de Conhecimentos (I)

Escravo Negro de Macau que Podia Viver no Fundo da Água

Que tipo de país é a China ? O que disseram os primeiros portugueses aqui chegados sobre a China, 1515

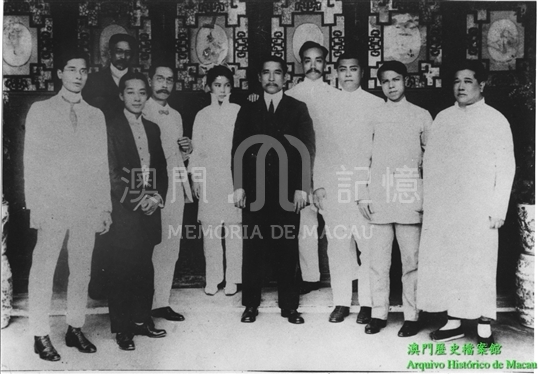

ANOK, COMENDADOR JOEL JOSÉ CHOI (1867-1945). Figura marcante da filantropia da comunidade católica chinesa de Macau, Joel Anok nasceu em 1867 e faleceu nesta cidade em 1945. De seu nome original Tsui Nok Chi, “cristianizado” depois para Joel José Choi Anok, descobrimos esta importante personagem do associativismo e da assistência chinesa macaenses a entrar, ainda jovem, ao serviço do Estado local, servindo, como amanuense e dispenseiro, vários governadores do enclave – Tomáz da Rosa, Firmino da Costa e Custódio Borja –, integrando várias comitivas governamentais às grandes cidades chinesas de Xangai e Pequim, ao Timor Oriental sob domínio português, a Banguecoque e ao Japão, visitando Nagasáqui, Iokohama e Tóquio. Seguidamente, exerce por longo tempo as funções de dispenseiro a bordo dos principais navios mercantes e militares, instalados ou em circulação por Macau. Regista-se a sua presença nos grandes navios da marinha epocal, Tâmega, Diu, Zaire, Tejo, Liberal e corveta D. Estefânia, alargando as suas visitas aos portos comerciais chineses, a Manila, a Singapura, às cidades portuárias do reino da Tailândia, a Colombo, à Indonésia holandesa, à Austrália e mesmo, mais longe, a Casablanca. A competência e cuidado mobilizados nas suas tarefas navais permitiram-lhe ser nomeado dispenseiro de primeira classe no Ministério da Marinha, em Lisboa, cargo que Joel Anok exerceu qualificadamente durante nove anos. Regressado a Macau no princípio do século passado, ver-se-ia nomeado funcionário da Estação Naval e, a seguir, para a prestigiante posição de Fiel do Palácio do Governador colonial, cargo que exerceria durante trinta e cinco anos. Nesta altura, era já uma figura prestigiada entre a comunidade católica de Macau, empregando parte importante da sua fortuna e influência social na direcção e fundação de muitas obras de assistência. Assim, entre 1918 e 1942, foi sempre eleito vogal da Comissão Directiva do Hospital chinês Kiang Wu (Jinghu 鏡湖). Em 1922 chega à direcção da Associação de Beneficência Tong Sin-Tong (Tongshan Tang同善堂), presidindo depois às suas actividades filantrópicas, desde 1930 até à sua morte. Encontra-se durante a sua presidência desta associação um período de alargamento das suas actividades, expansão das suas receitas e ampliação dos seus bens, transformando a obra de beneficência num dos mais importante senhorios de Macau. A partir desta projecção económica, generosamente estribada em concorridas subscrições públicas, Joel Anok conseguiu promover a fundação de uma escola primária gratuita para ambos os sexos, que haveria de se tornar instrumento importante na instrução de muitos filhos de trabalhadores macaenses chineses. A sua destacada posição social permitiria ainda a sua eleição para presidente da Associação Comercial Chinesa e a sua nomeação para provedor da Santa Casa da Misericórdia de Macau. Ao mesmo tempo, a sua influência política abriu-lhe as portas para chegar tanto a vogal do Leal Senado e do Conselho do Governo como a presidente de muitas associação caritativas e desportivas, como foram os casos da Associação Católica Kung Kao (Gongjiao 公教) ou do grupo desportivo Cheng Mou (Jingwu 精武). Nos anos finais da sua vida, prestigiado, rico e socialmente considerado, Joel José Chok Anoi acumulava aos diferentes cargos anteriores uma quase infindável lista de outras posições de relevo: presidente da comissão directiva do colégio de Santa Rosa Lima e das escolas Song Sat e Mong Tak; conselheiro da Acção Católica; presidente da comissão de festas da canonização de S. João Bosco; presidente da Associação de Socorros Mútuos e de muitas outras obras católicas entre procissões, festas e comissões caritativas. Casado três vezes, a primeira em Portugal, e a última em Macau, seguindo os ritos chineses, Joel Anok haveria de ser galardoado, em 1933, com a Comenda da Ordem de Cristo, começando a sua figura e acção a serem identificadas como “comendador Anok”. Bibliografia: REGO, José de Carvalho e, Figuras d’Outros Tempos – Comendador Joel José Choi Anok, in Gazeta Macaense, (Macau, 31/10/1981); SMITH, Carl T., A Sense of History. Studies in the Social and Urban History of Hong Kong, (Hong Kong, 1995).

ANOK, COMENDADOR JOEL JOSÉ CHOI (1867-1945)

Nascido em 1878 na cidade de Ovar, no norte de Portugal, Jaime Artur Pinto do Amaral viria a formar-se como médico nos primeiros cursos de Medicina abertos pela Universidade do Porto, depois vivendo, trabalhando e falecendo em Macau já em 1932. Optando por exercer medicina no quadro das novas divisões do exército colonial português, chegaria à patente de coronel e conseguiria dirigir também demoradamente os Serviços de Saúde de Macau reorganizados no final do século XIX. Entre as suas diferentes missões e actividades profissionais tem especialmente interesse para a investigação histórica a sua participação como médico principal nas célebres campanhas militares que, normalmente conhecidas como guerras de Manufahi, permitiriam vencer revoltas locais e alargar a soberania colonial portuguesa em Timor Oriental. Estendendo-se entre 1912 e 1914, estas difíceis ofensivas militares coloniais apenas seriam vencidas com sucesso graças à mobilização de soldados recrutados em Moçambique e à acção decisiva da marinha colonial sedeada em Macau, organizada em torno da célebre canhonheira “Pátria”, cujas aventuras timorenses foram magistralmente registadas em livro importante por Jaime do Inso. O papel de Pinto do Amaral nas campanhas de Manufahi foi não apenas relevante no campo da assistência médica, mas permitiu também organizar o registo escrito e, mais extraordinariamente ainda, fotográfico destas quase paradoxais ofensivas militares em que um punhado de soldados vindos de Macau e de Moçambique conseguiu dissolver as rebeliões de vários régulos timorenses sobretudo graças à mobilização de tropas indígenas oriundas dos reinos do leste, aproveitando essa mais do que plurissecular divisão territorial e cultural opondo os lorosae aos loromonu. Vários dos relatos circunstanciados destas campanhas militares da guerra de Timor viriam a ser pormenorizadamente publicados por Pinto do Amaral no “Boletim da Província de Macau e Timor”, um orgão oficial em que, entre muitas decisões e nomeações oficiais, se aceitava difundir publicamente muitos relatórios e memórias importantes sobre a vida política e social de dois territórios na altura ainda com fortes ligações administrativas. Em quase uma dezena de relatórios, o nosso coronel-médico vai debuxando uma estranha guerra em que escasseavam os soldados europeus profissionais, sobrava em aventureirismo o que faltava em armamento moderno, disfunções graves a juntar a um imenso rol de problemas sanitários, falta de equipamentos e muito pouca disciplina castrense. A guerra haveria de se decidir pela confrontação quase estranha de timorenses do leste contra esses outros timorenses revoltados nas partes centrais e ocidentais de Timor Leste. Munido de uma máquina fotográfica, Pinto do Amaral registou igualmente espantosas e estranhas fotografias da guerra de Manufahi. O espólio perdeu-se quase completamente com a excepção de um punhado de eloquentes fotografias que chegariam para sobreviver ao Museu de Antropologia da Universidade do Porto em que começava a pontificar a actividade de antropologia colonial de Mendes Corrêa. Ainda hoje se conserva no museu que guarda o nome do antropólogo portuense uma pequena colecção de sete fotografias da “reportagem” de Pinto do Amaral esclarecendo uma guerra decidida nos exactos termos da cultura bélica tradicional timorense: exposições de cabeças cortadas, muitas e macabras, exibidas em Díli e noutros espaços ocidentais do Timor Oriental marcam o universo simbólico de uma guerra quase fratricida, mas apenas encerrada quando as cabeças dos revoltados se separavam do seu corpo para lhes retirar definitivamente, como acreditavam as culturas tradicionais de Timor, toda a sua força vital. Estes fragmentos tétricos de uma campanha também fotográfica devem cruzar-se com as críticas reportagens que Pinto do Amaral nos legou dessa guerra conseguindo definitivamente estabilizar a soberania portuguesa em Timor Leste graças a esses timorenses súbditos fiéis da nova República fundada em 1910, a somar também a um indispensável apoio de militares e funcionários, dinheiros e equipamentos dispensados por Macau. Bibliografia: INSO, Jaime do, Timor, 1912, (Lisboa, 1932); PÉLISSIER, René, Timor en Guerre. Let les Portugais (1847- 1913), (Orgeval, 1996) ; SOUSA, Ivo Carneiro de, “Para a História das Relações entre Macau e Timor (Séculos XVI-XX)”, in Revista de Cultura, n.° 18, (Macau, 2006), pp. 13-22.

AMARAL, JAIME ARTUR PINTO DO (1878- 1932)

ARAÚJO, ALBINO JOSÉ GONÇALVES DE (1797-1832). Nascido no Rio de Janeiro em 1797, Albino José Gonçalves de Araújo pertence a esse muito pouco estudado grupo de funcionários, militares e comerciantes brasileiros que viria a deixar o Brasil após a sua declaração de independência, em 1822, dispersando-se por vários outros horizontes coloniais portugueses. Araújo decidiria fixar-se em Macau ainda na década de 1820 para encetar próspera actividade mercantil. Beneficiando do seu conhecimento das produções das terras brasileiras, conseguiu tornar-se proprietário de um navio em Macau, o Conde de Rio Pardo, imediatamente especializado em tratos com o novo país independente, sobretudo na importação lucrativa de tabaco em pó, depois vendido com grandes vantagens económicas nos mercados chineses e asiáticos. A sua promoção económica sustentou, como era normativo na sociedade macaense epocal, o seu acesso aos dois principais pilares do “regime” da cidade: o Leal Senado e a Santa Casa da Misericórdia. Assim, em 1824, encontrámos já Albino de Araújo a desempenhar o cargo de almotacé do Senado para, a seguir, em 1829, ser consensualmente eleito irmão da Santa Casa, uma consideração absolutamente indispensável para integrar a sua actividade económica e situação social na comunidade da burguesia comercial católica que continuava a dominar os tratos animados por Macau. Falecido no enclave em 1832, o rico comerciante deixava ao seu único filho uma importante fortuna, em capitais mobiliários e imobiliários, avaliada em fartos quatrocentos contos que o seu singular descendente se encarregou de dissipar ao longo da sua europeia vida. Chamava-se Albino Francisco de Araújo este dissoluto varão que, nascido em S. Lourenço, em 1832, rumou para as atractivas boémias parisienses, percorreu as outras grandes capitais da Europa, instalou-se com excessiva generosidade nas noites portuenses e lisboetas, acabando por se suicidar em Paris, em 1872. Uma “história” que vários outros grandes comerciantes macaenses da primeira metade de Oitocentos foram dramaticamente partilhando: quando não era a concorrência económica a destruir-lhes firmas e negócios existia sempre essa transmissão de uma fortuna a filhos que preferia dirigir-se para o mundo europeu, entre educação e fascínio cultural, muitos acabando rapidamente por dissolver os fartos cabedais paternos. Uma sorte de legado e transformação sócio-simbólica, convidando os capitais da burguesia comercial macaense de outrora a investir na educação quase aristocrática dos filhos nos meios mais elitários europeus. Muito poucos conseguiram acumular e utilizar esta educação, muitos outros destruíram celeremente as operosas fortunas paternas destes grandes comerciantes oitocentistas de Macau. Bibliografia: FORJAZ, Jorge, Famílias Macaenses, vol. I, (Macau, 1996), 261-263; MOURA, Carlos Francisco, “Relações entre Macau e o Brasil no Século XIX”, in Revista de Cultura, n.° 22 (Macau, 1995), pp. 31-49.

ARAÚJO, ALBINO JOSÉ GONÇALVES DE (1797-1832)

No dia 28 de Junho de 1717, “Neste dia chegou a esta Cidade o Vice-Rei de Cantão com dois Mandarins de Graduação Grande, e logo forão a S. Paulo e d’aly para a Caza de António de Siqueira que se lhes tinha preparado com asseio para a sua assistência, onde forão os Ministros do Senado vezita-lo, alem dos recebimentos que se lhes fiserão, com as companhias formadas a alias e muitas salvas. As 2 horas da tarde forão para a Fortaleza do Monte e se foi embora pela porta de S. Lazaro, deixando a todos satisfeitos pelo bom modo com que recebia a todos e pelos saguates que deixou de pessarias, farinha, etc, o que outro nenhum tinha feito athe este tempo”.

Chegou a cidade de Macau o Vice-Rei de Cantão

No dia 3 de Março de 1717, foi recebida uma chapa (ofício) do Vice-Rei de Cantão pedindo a ida de quatro representantes do Senado à sua presença, a fim de lhes entregar uma chapa e ordem do Imperador, que aprovou umas decisões feitas pelo Tribunal da Milícia, nas quais se resolveu que os navios de Macau poderiam navegar e comerciar pelas cinco Províncias do Império e mares de Este, proibindo-lhes apenas a navegação dos mares do Sul.

Chapa e ordem do Imperador

No dia 22 de Setembro de 1714, o Ouvidor Manuel Vicente Rosa manda encarcerar António de Albuquerque Coelho na Fortaleza da Guia; este, dois anos antes, mandara prender o mesmo Vicente Rosa. A 22 de Setembro de 714, Coelho escreve ao Ouvidor Rosa, protestando contra a sua prisão, alegando que fizera isso por paixão “como inimigo declarado seu, já de cinco anos a esta parte”. Tendo sido solto, Albuquerque parte para Goa, para se justificar junto da Relação, em fins deste ano. Antes de partir mandou fazer um sino, que ainda existe na ilha de Adonara (em frente de Solor) na Igreja de Vure, com esta inscrição: “António de Albuquerque Coelho Fidalgo da Casa de Sua Magestade mandou fazer este sino em 1 de Dezembro de 1714”.

Ouvidor manda encarcerar António de Albuquerque Coelho

AZEVEDO, JORGE PEREIRA DE (?-?). Soldado, capitão e comerciante português que viveu no século XVII. Pouco se sabe dele. No entanto, deixou um manuscrito sobre o relato das suas viagens pelo Oriente, encontrando-se uma das cópias na Biblioteca da Ajuda, com o título Advertência de muita Importância há Magestosa Coroa del Rey N. Sor D. João V e Apresentadas ao Conselho de Estado da Índia na Mão do V Rey D. Filipe por Jorge Pereira(?) de Azevedo, Morador na China em 1646 (cód. 54-XI-21-9). No referido documento fornece uma visão geral do império português do Oriente, por onde passou, realizando em simultâneo uma análise crítica sobre a decadência do mesmo, sugerindo diversas maneiras de ultrapassar a crise utilizando os recursos existentes. Refere que o Estado da Índia se encontrava completamente miserável e era pouco evangelizado, indicando que a Coroa portuguesa corria sérios riscos de o perder. Na sua opinião, havia uma má gestão do mesmo. Começa o texto destacando que teve uma experiência de vinte e quatro anos na Índia, servindo como militar, mas ao mesmo tempo como comerciante, referindo ser prática na época. Fundamenta as advertências que faz ao rei D. João V através da experiência adquirida nas zonas em análise, como militar, mas essencialmente como comerciante. O relato das suas viagens começa em Moçambique, onde afirma ter conhecido a zona dos rios Cuama, e as cidades de Mombaça e Melinde. Ao longo do texto vai indicando nomes de capitães, como o de Nuno Álvares Botelho, capitão do navio onde viajou, atravessando o estreito de Mascate e aportando a Diu. Percorreu também a área de Samatra, dizendo que foi através dos holandeses que visitou Jacarta. No entanto, diz concretamente que até à data da redacção do documento não tinha estado no Bornéu, Macassar, Solor e Timor. Indica que a época mais próspera para a gente lusa no Oriente foi quando se deslocavam por ano nove naus com cerca de quinhentos a mil homens. Relativamente a Macau, a que dedicou uma parte do manuscrito, visitou-a por volta de 1643, referindo haver um número muito elevado de mulheres cristianizadas. Considera que a viagem do trato ao Japão já não era suficiente, devido ao crescimento excessivo da cidade. No texto vai tomando em consideração várias hipóteses de como Macau se recuperar devido à perda do comércio com o Japão e a tomada de Malaca pelos holandeses, sugestões baseadas em rotas comerciais alternativas dentro da zona. Todo o texto está escrito de forma fluente e, aparentemente, com conhecimento directo dos lugares indicados. Bibliografia: MATOS, Artur Teodoro de (ed.), “‘Advertências’ e ‘Queixumes’ de Jorge Pinto de Azevedo a D. João IV, em 1646”, in Povos e Culturas, n.° 5, (Lisboa, 1996), pp.431-545.

AZEVEDO, JORGE PEREIRA DE (?-?)

Simão de Andrade era irmão de Fernão Peres de Andrade, o célebre capitão que comandou a primeira grande expedição portuguesa a Cantão em 1517-1518. Partiu uma primeira vez para a Índia em 1503, quando contava cerca de 13 anos, na companhia de seu irmão, e colaborou com Afonso de Albuquerque em alguns dos mais importantes episódios do estabelecimento da presença portuguesa na Índia. Esteve na conquista de Goa em 1510, tomou parte na tomada de Malaca em 1511 e dois anos mais tarde participou no fracassado assalto a Adém. Como recompensa pelos serviços prestados à coroa portuguesa, recebeu em 1518 a mercê de uma viagem à China, onde então se encontrava o seu irmão Fernão Peres. Nos primeiros meses do ano seguinte Simão Peres largava do litoral ocidental da Índia com destino ao Celeste Império. Um mês depois fazia uma escala técnica em Pacém, na extremidade meridional da Ilha de Samatra, para carregar pimenta, pois em anteriores contactos com a China os portugueses tinham verificado que esta era uma das mercadorias mais apreciadas pelos chineses. Após uma curta escala em Malaca, Andrade tomou o caminho da China em meados de 1519, acompanhado por vários outros navios, um dos quais era capitaneado por Francisco Rodrigues, talvez o conhecido cartógrafo que poucos anos antes tinha desenhado os primeiros mapas do litoral da China e da região de Cantão. Em Agosto de 1519, após uma viagem sem incidentes, Simão de Andrade aportava a Tamão (Tunmen 屯門), pequena ilha na embocadura do rio das Pérolas, onde os portugueses se tinham habituado a fazer as suas trocas mercantis com os chineses do continente vizinho. Simão de Andrade não possuía certamente o temperamento diplomático e conciliador do seu irmão, e rapidamente entrou em conflito com as autoridades chinesas e com a população da região de Cantão. Em primeiro lugar, mandou construir uma fortaleza de pedra e madeira na ilha chinesa, provendo-a da necessária artilharia. Este facto parece ter desagradado sobremaneira aos mandarins cantonenses, excessivamente zelosos da integridade territorial do Celeste Império. Mas o capitão português, para além de estar a cumprir ordens régias, estava a precaver-se contra eventuais ataques de piratas, semelhantes aos que em anos anteriores ali mesmo tinham molestado as embarcações portuguesas. De seguida, Simão de Andrade mandou erguer uma forca, anunciando que nela castigaria qualquer português que ofendesse os chineses, ameaça que logo de seguida pôs em prática. Apesar da medida lhes ser favorável, as autoridades locais encararam esta actuação como atentatória da soberania chinesa, uma vez que o exercício da pena de morte era uma prerrogativa imperial. Mas mais uma vez o capitão português deveria estar a cumprir as disposições do seu regimento, o documento régio que continha as instruções que cada capitão devia respeitar. Não ficaram por aqui os problemas com a burocracia chinesa. Aparentemente, Andrade impediu que os navios siameses que se encontravam nas imediações de Tamão efectuassem quaisquer negócios com os chineses antes de os portugueses terem completado as suas transacções. Também aqui, ao que parece, estava a cumprir instruções explícitas de el-Rei D. Manuel I. Recusara-se ainda a satisfazer os direitos que lhe eram exigidos pelas alfândegas chinesas, e aqui, sim, poderia estar a adoptar um comportamento menos próprio. A partir destes acontecimentos, a cronística portuguesa da época construiu em torno de Simão de Andrade uma verdadeira lenda negra, responsabilizando-o pelo subsequente rompimento das relações luso-chinesas. No que tem sido seguida, aliás, pela mais moderna historiografia. Como é sabido, em 1521-1522, na sequência da morte do imperador chinês Zhengde 正德, os membros da embaixada de Tomé Pires, que tinham sido desembarcados em Cantão por Fernão Peres de Andrade em 1517, foram aprisionados, ocorreram violentos confrontos entre navios portugueses estacionados no rio das Pérolas e as armadas imperiais chinesas, e as relações entre a China e os portugueses, os folangji 佛朗機, foram formalmente interrompidas. Mas este corte de relações ocorreu bastante depois de Simão de Andrade ter abandonado definitivamente o litoral chinês. Com efeito, o capitão português permaneceu na ilha de Tamão durante cerca de um ano, dedicando-se sem qualquer oposição dos chineses às habituais transacções mercantis. É mesmo provável que alguns portugueses tenham subido o rio até Cantão, onde chegaram a contactar com Tomé Pires, que permanecia naquela cidade aguardando autorização para seguir para Pequim. E, como foi referido, quase todos os seus comportamentos que levantaram objecções da parte das autoridades chinesas estavam previstos nas instruções que recebera do monarca português. Assim sendo, parece que Simão de Andrade pode ser aliviado de algumas das culpas que lhe têm sido atribuídas no fracasso da primeira aproximação dos portugueses à China. Ao adoptar determinado tipo de comportamentos mais agressivos, Andrade estava apenas a repetir atitudes que tinham sido tomadas pelos portugueses em outros pontos da Ásia marítima com relativo sucesso. O volume de informações que os portugueses possuíam sobre a China em 1518-1519 era ainda bastante incipiente, incluindo sobretudo dados de natureza náutica e mercantil, de forma que o capitão português não poderia estar preparado para enfrentar com as devidas precauções um estado tão poderoso e tão centralizado como a China do tempo dos Ming 明. Em finais de 1520 a frota de Simão de Andrade largava da ilha de Tamão (Tunmen 屯門) sem qualquer oposição das autoridades chineses, nada indicando que em breve as relações com os portugueses se viriam a degradar. Aliás, os negócios continuaram a desenvolver-se por mais um ano. Em Fevereiro do ano seguinte já Andrade se encontrava em Cochim, no litoral ocidental da Índia, correndo entre os portugueses a fama que vinha muito rico. Posteriormente, seria nomeado capitão da fortaleza portuguesa de Chaul, cargo que desempenhou entre 1521 e 1524. Depois desta data, a documentação coeva deixa de o mencionar, pelo que é bastante provável que tenha morrido em 1524 ou 1525, talvez durante a viagem de regresso a Portugal. Bibliografia: LOUREIRO, Rui Manuel, Fidalgos, Missionários e Mandarins – Portugal e a China no Século XVI, (Lisboa, 2000).

ANDRADE, SIMÃO DE (?-?)

Jorge Álvares não chegou a assistir à instalação dos portugueses em Macau. Contudo, o seu nome está indelevelmente ligado à história das relações luso-chinesas, pois, tanto quanto se consegue apurar, foi ele o primeiro português que aportou ao litoral da China, em 1513. Logo depois da conquista de Malaca, dois anos antes, Afonso de Albuquerque, então governador do nascente Estado Português da Índia, diligenciou no sentido de estabelecer contactos amigáveis com muitas das regiões que anteriormente mantinham relações comerciais com o porto malaio. Logo em 1511 e no ano seguinte, foram despachadas diversas expedições com destino ao Sião, ao Pegu, a Banda e às Molucas. Tratava-se, por um lado, de tentar manter a enorme importância de Malaca no contexto mercantil do Sudeste Asiático, desviando, em benefício dos portugueses, uma importante parte do tráfico que por ela passava. E, por outro lado, procurava-se atingir os principais centros produtores e distribuidores das mais valiosas mercadorias asiáticas e também de produtos de primeira necessidade. Juncos oriundos da China frequentavam regularmente Malaca desde as primeiras décadas do século XV. E em Malaca, tanto em 1509 como em 1511, os portugueses puderam manter contactos com mercadores chineses, apercebendo-se desde logo da extraordinária importância da China, enquanto grande potência, nos mares da Ásia Oriental. Assim, o estabelecimento de relações directas entre Malaca e os portos do Celeste Império seria, agora, apenas uma questão de oportunidade. Documentos vários comprovam que em 1512 os portugueses adquiriram, no porto de Martabão, um junco especialmente destinado à viagem à China. E o feitor encarregado desta compra não foi outro senão Jorge Álvares, homem de armas português que estava então naquelas partes. De regresso a Malaca, a expedição à China foi organizada pelas autoridades portugesas da praça, em colaboração com Nina Chatu, poderoso mercador quelim ali sedeado, tendo a embarcação sido carregada de pimenta, o produto que melhor se vendia nos mercados chineses. Este procedimento, do ponto de vista português, visava minorar os eventuais riscos de uma viagem a regiões ainda imperfeitamente conhecidas. O junco malaio-português, veio efectivamente a aportar ao litoral meridional da China, nas proximaidades de Cantão, em Julho ou Agosto de 1513. A bordo seguiam três portugueses: o feitor Jorge Álvares; o seu filho, que viria a falecer pouco tempo após a chegada à China; e um terceiro português ainda não identificado. Por ocasião desta primeira jornada, os portugueses ancoraram em Tamão, que tem sido identificada com Lin-Tin (Lingding 伶仃), ilha então semi-deserta do estuário do rio das Pérolas, situada a cerca de três léguas da costa chinesa. Ali se efectuavam normalmente as transacções entre mercadores malaios e os chineses do continente fronteiro, que acorriam a Tamão uma vez por ano, na altura da monção apropriada. Durante cerca de seis meses, Álvares e o seu companheiro permaneceram no litoral chinês, fazendo os seus negócios e, simultaneamamente, recolhendo informações detalhadas sobre a China e os chineses. Tiveram mesmo oportunidade de levantar, na ilha de Tamão, um padrão de pedra com as armas de el-Rei D.Manuel (r.1495-1521), que, curiosamente, não seria de imediato destruído pelas autoridades chinesas. O junco de Jorge Álvares regressou a Malaca em Março ou Abril de 1514, após uma jornada que variados documentos confirmam ter sido excepcional, do ponto de vista mercantil, uma vez que as trocas realizadas proporcionaram enormes dividendos. De entre as muitas mercadorias trazidas da China, especial destaque mereciam as porcelanas e as sedas. A viagem pioneira de Jorge Álvares abriu aos portugueses as portas da China, que em anos imediatos se viria a revelar um destino privilegiado para as embarcações de Malaca, esboçando-se mesmo um projecto, logo abandonado, de construção de uma fortaleza em território chinês. Ao mesmo tempo, permitiu a recolha das primeiras informações vivenciais sobre o Celeste Império. Sabe-se que Jorge Álvares, após o regresso a Malaca, preparou um extenso relatório, cujo paradeiro hoje se desconhece. Mas muitas das notícias nele incluídas seriam logo de seguida incorporadas na Suma Oriental, extenso tratado de geografia asiática preparado por Tomé Pires. Jorge Álvares, nos anos que se seguiram ao início das relações directas dos portugueses com a China, permaneceu em Malaca, efectuando ainda várias viagens ao litoral chinês. Em meados de 1518, estava novamente em Tamão, em viagem de negócios e, ao mesmo tempo, em comissão de serviço, levando mensagens do capitão de Malaca para Fernão Peres de Andrade, capitão português então ancorado junto à cidade de Cantão. É provável que nesta ocasião Álvares tenha visitado a grande metrópole do sul da China. Em 1520, estava outra vez na Baía de Cantão, em nova expedição mercantil. Mas esta viria a ser a sua última visita a terras sínicas, pois seria atacado de grave doença durante vários meses, da qual veio a falecer a 8 de Julho de 1521, no ancoradouro da Veniaga, outro nome atribuído a Tamão. João de Barros, o grande cronista português do século XVI, evocando o feito deste português em terras do Oriente, relembra, nas suas Décadas da Ásia, o padrão de pedra que ele ali colocara em 1513, ao lado do qual foi enterrado, e dedica-lhe simultaneamente um comovido epitáfio: “E ainda que aquela região de idolatria coma o seu corpo, pois por honra de sua pátria em os fins da terra pôs aquele padrão de seus descobrimentos, não comerá a memória de sua sepultura, enquanto esta nossa escritura durar”. Bibliografia: BRAGA, José Maria, China Landfall, 1513 – Jorge Álvares’ Voyage to China, (Macau, 1955); KEIL, Luís, Jorge Álvares, o Primeiro Português que Foi à China (1513), (Macau, 1990); SMITH, Ronald Bishop, Jorge Álvares, the First Portuguese to Sail to China, (Bethesda, Maryland, 1973).

ÁLVARES, JORGE (?-1521)

| Fonte: | Arquivo de Macau, documento n.ºMNL.09.05.F |

| Entidade de coleção: | Arquivo de Macau |

| Fornecedor da digitalização: | Arquivo de Macau |

| Tipo: | Imagem |

| Fotografia | |

| Fotografia de grupo | |

| Preto e branco | |

| Formato das informações digitais: | TIF, 2000x1387, 2.65MB |

| Identificador: | p0004345 |

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Militar e Política

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Militar e Política 〉Revolucionários

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Pesca, Agricultura, Indústria e Comércio 〉Comerciantes chineses de Macau no final da Dinastia Qing

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Pesca, Agricultura, Indústria e Comércio 〉Comerciantes

Instruções de uso

Já tem a conta da "Memória de Macau"? Login

Comentários

Comentários (0 participação(ões), 0 comentário(s)): agradecemos que partilhasse os seus materiais e histórias (dentro de 150 palavras).