Informações relevantes

Data de atualização: 2020/09/03

Surgimento e mudança da Ribeira Lin Kai de San Kio

Macau e a Rota da Seda: “Macau nos Mapas Antigos” Série de Conhecimentos (I)

Escravo Negro de Macau que Podia Viver no Fundo da Água

Que tipo de país é a China ? O que disseram os primeiros portugueses aqui chegados sobre a China, 1515

A primeira grande expedição naval portuguesa a Cantão teve lugar em 1517 e foi comandada por Fernão Peres de Andrade. El-Rei D. Manuel I (r.1495-1521) estava por esses anos a pôr em prática um sistemático plano de intervenção portuguesa no comércio asiático de produtos exóticos, através do estabelecimento de feitorias e fortalezas em diversos locais estratégicos da litoral da Ásia, como Goa, Malaca e Ormuz. Entretanto, chegam a Lisboa entusiásticas notícias sobre a extraordinária importância da China no contexto mercantil da Ásia Oriental, enviadas do Oriente por agentes portugueses na sequência da conquista de Malaca por Afonso de Albuquerque (1511). E o monarca lusitano logo decide despachar para os mares asiáticos uma importante armada, com o propósito de efectuar o ‘descobrimento da China’, ainda antes de chegarem a Portugal notícias da pioneira viagem de Jorge Álvares à ilha chinesa de Tamão (1513). Fernão Peres de Andrade, quando embarca em Lisboa em Abril de 1515, era um homem de cerca de 26 anos, assaz experiente em assuntos asiáticos, pois vivera no Oriente entre 1505 e 1514, colaborando activamente na fixação dos portugueses naquelas paragens. Participara, nomeadamente, na conquista de Malaca, sendo então nomeado capitão-do-mar da praça, com o encargo de assegurar a respectiva defesa. Entre 1514 e 1515 efectuou uma rápida viagem a Portugal, certamente com o intuito de solicitar retribuição régia para os serviços prestados. E el-rei D. Manuel, como recompensa, concedeu-lhe o comando da primeira expedição portuguesa oficial a demandar a China. A armada de 1515 aportou em princípios de Setembro do mesmo ano a Goa, que era já então o centro estratégico das actividades orientais dos portugueses. No litoral indiano juntou-se a Fernão Peres o boticário Tomé Pires, que deveria participar na expedição à China na qualidade de embaixador do monarca português. Apesar de ser homem de “pouca qualidade”, como referem os cronistas coetâneos, Tomé Pires possuía ampla cultura livreira, para além de ser especialista em assuntos asiáticos, já que estava então a dar os últimos retoques na sua Suma Oriental, a primeira grande e sistemática geografia portuguesa, e europeia, da Ásia marítima. Em Janeiro de 1516, Fernão Peres de Andrade rumou a Malaca, fazendo de caminho escala no sultanato de Pacém, onde pretendia efectuar um importante carregamento de pimenta samatrense, essencial ao bom sucesso mercantil da expedição em preparação. Pois se os objectivos prioritários da jornada à China eram de natureza política e diplomática, o aspecto comercial de forma alguma era descurado pelos portugueses. Mas, naquele porto, um imprevisto acidente destruiu a maior das naus de Fernão Peres, inviabilizando nesse ano a viagem da China, já que sem carga de pimenta não valeria a pena rumar aos portos chineses. Assim, o capitão-mor da expedição e os seus homens foram obrigados a permanecer no porto de Malaca durante cerca de um ano. E entretanto, em finais de 1516, puderam trocar impressões com Rafael Perestrelo, que, chegando à praça portuguesa de regresso da sua expedição de 1515 ao litoral chinês, comprovou tanto a elevada rentabilidade da viagem da China, como o ambiente francamente acolhedor que era, proporcionado aos portugueses. Fernão Peres largou de Malaca em Junho de 1517, comandando uma armada de sete ou oito velas, e dois meses mais tarde chegava finalmente às ilhas do litoral cantonense. A partir de então, e durante mais de um ano, o capitão-mor e vários navios da sua armada permaneceriam em território chinês. Uma parte da armada, a bordo da qual seguiam Fernão Peres e Tomé Pires, ultrapassou as ilhas da embocadura do rio das Pérolas, onde até então os portugueses haviam realizado os seus negócios, e rumou directamente a Cantão, não sem alguma resistência das autoridades chinesas. A chegada dos navios portugueses à cidade de Cantão causou assinalável escândalo entre a população, não só pelo ineditismo da situação, mas também pelo comportamento invulgar dos estrangeiros, que dispararam ruidosamente os seus canhões, numa forma para eles tradicional de saudar os locais onde chegavam. Mas, após a comoção inicial e as imediatas explicações do capitão-mor, a situação normalizou-se de todo e os portugueses foram autorizados pelos mandarins cantonenses a ancorar às portas da cidade. Por um lado, as mercadorias foram desembarcadas e deu-se início a um prolongado período de frutuosos intercâmbios mercantis. Por outro lado, Tomé Pires e os seus acompanhantes foram desembarcados, logo seguindo para Pequim o pedido de autorização para a embaixada seguir para a capital imperial. Mas se os negócios correram de forma extremamente auspiciosa, o mesmo não se passaria com a missão diplomática, pois mais de três anos se haveriam de passar antes de Tomé Pires rumar a Pequim. Como depois se veio a verificar, as relações externas da China eram regidas por um rigorosíssimo protocolo, que apenas previa a recepção de embaixadas tributárias de estados formalmente vassalos do Império do Meio. Os hábitos diplomáticos europeus, como os portugueses viriam a constatar de forma trágica, não tinham aplicação na China, e muitos anos seriam necessários para que as relações luso-chineses, do ponto de vista oficial, se normalizassem. Mas a estadia da armada de Fernão Peres em Cantão não deixou de constituir um estrondoso sucesso a vários títulos. Em primeiro lugar, tanto o capitão-mor como os seus homens fizeram proveitosos negócios com os mercadores cantonenses, adquirindo significativas quantidades das mais valiosas mercadorias chinesas (porcelanas, sedas, almíscar, ruibarbo, raiz-da-china, etc.). Em segundo lugar, os portugueses visitaram repetida e demoradamente a cidade de Cantão, anotando com cuidado os principais traços urbanos da grande metrópole chinesa. Em terceiro lugar, puderam recolher valiosas informações sobre múltiplos aspectos da realidade chinesa, desde a topografia e a hidrografia de partes consideráveis das províncias de Guangdong 廣東 e Fujian 福建, até aos hábitos e costumes das populações chinesas ribeirinhas, passando pelas características mais salientes da organização política e administrativa e das actividades culturais e religiosas. Em quarto lugar, Fernão Peres deixava aberta a porta para um posterior desenvolvimento das relações luso-chinesas, pois conseguira impor junto das autoridades cantonenses uma imagem basicamente positiva dos portugueses. Esta imagem, aliás, fora consolidada pelo anúncio público que mandara fazer pelas ruas de Cantão, afirmando que estava disposto a satisfazer todas as reclamações que os chineses tivessem contra os portugueses e a reparar quaisquer danos ou dívidas atribuídas aos homens da sua tripulação. Em meados de 1518, enfim, os navios portugueses abandonaram o porto de Cantão, navegando até às ilhas do litoral, para de seguida, em finais de Setembro, rumarem a Malaca, onde chegariam cerca de um mês mais tarde. Nas palavras elogiosas do cronista João de Barros, Fernão Peres de Andrade, para além de deixar a China assentada, voltara de lá “mui próspero em honra e fazenda, coisas que poucas vezes juntamente se conseguem “. Eventualmente, o capitão-mor regressou à Índia, durante o ano de 1519, para logo depois seguir para Portugal, onde chegaria a salvamento em 1520. Seria depois recebido em Évora, por el-rei D. Manuel, a quem deu demorada conta das suas aventuras chinesas, como testemunha o cronista Damião de Góis, na sua Crónica do reinado daquele monarca. Terá recebido devida recompensa da coroa portuguesa, pois em anos seguintes vemo-lo desempenhar importantes cargos de nomeação régia, que valerá a pena referir resumidamente, complementando o ‘episódio chinês’, certamente o mais celebrado na sua biografia. Em 1521, Fernão Peres comanda a armada que leva a França a Infanta D. Beatriz, que casara com o duque de Sabóia por procuração. Nos anos seguintes, prestou várias vezes informações no conturbado processo da Questão das Molucas. Em algumas ocasiões comandou armadas de defesa da costa portuguesa (1528). E em 1533 poderá ter estado na Costa da Malagueta, sempre em serviço oficial. Efectuou também diversas e importantes viagens ao litoral de Marrocos, em missões relacionadas com a defesa das praças portuguesas, visitando nomeadamente Azamor e Mazagão (entre 1523 e 1541). Voltou ao Oriente por duas vezes, pois em 1535 e 1544 encontramo-lo como capitão-mor da armada da carreira da Índia. Teve, pois, uma agitada carreira de homem de armas, sempre em posições de destaque. Estas circunstâncias explicam que em 1542 tenha sido oficialmente nomeado conselheiro de D. João III (r.1521-1557); que em 1546 lhe tenha sido atribuído o destacado cargo de Provedor dos armazéns da cidade de Lisboa e armadas, com competência sobre as armadas da Índia; e que em 1549 tenha também tomado posse do cargo de Armador-mor. Peres de Andrade faleceu em Julho de 1552. Todas as fontes coetâneas confirmam que, depois da viagem de 1515-1520 à China e durante mais de três décadas, Fernão Peres de Andrade desempenhou cargos de destaque nos meios marítimos e ultramarinos portugueses. As suas experiências no Mar do Sul da China adquiriram excepcional repercussão pelo facto de ele próprio ter fornecido ao cronista João de Barros elementos essenciais para a composição das abundantes notícias sobre Cantão em particular e sobre a China em geral que figuram na Ásia – Década III, que foi impressa em Lisboa em 1563. Alguns historiadores sugerem mesmo que, depois da visita efectuada a Cantão, onde pôde observar com vagar variados aspectos da construção naval chinesa, Fernão Peres teria sido responsável pela introdução em Portugal de duas inovações de carácter técnico neste domínio: a calafetagem dos navios à maneira chinesa e a aplicação de varandas traseiras aos navios de maior porte. Bibliografia: LOUREIRO, Rui Manuel, Fidalgos, Missionários e Mandarins – Portugal e a China no Século XVI, (Lisboa, 2000); SMITH, Ronald Bishop, Fernão Peres de Andrade, (Lisboa, 1981).

ANDRADE, FERNÃO PERES DE (?-?)

No dia 3 de Março de 1717, foi recebida uma chapa (ofício) do Vice-Rei de Cantão pedindo a ida de quatro representantes do Senado à sua presença, a fim de lhes entregar uma chapa e ordem do Imperador, que aprovou umas decisões feitas pelo Tribunal da Milícia, nas quais se resolveu que os navios de Macau poderiam navegar e comerciar pelas cinco Províncias do Império e mares de Este, proibindo-lhes apenas a navegação dos mares do Sul.

Chapa e ordem do Imperador

ARRIAGA, OUVIDOR MIGUEL DE (1776- 1824) (SILVEIRA, MIGUEL JOSÉ DE ARRIAGA BRUM DA). Filho segundo de uma família que entroncava nos primeiros povoadores do Faial, biscainhos e flamengos, Miguel nasceu a 23 de Março de 1776. Após ter cursado Leis em Coimbra, foi nomeado, com 24 anos de idade, Juiz do Crime do Bairro da Ribeira em Lisboa, sendo em 1780 promovido a Desembargador dos Agravos da Casa da Suplicação do Brasil. Pouco depois, embarcava para Goa como Desembargador da Relação, em trânsito para Macau para ocupar o lugar de Ouvidor, com um novo Regimento da Ouvidoria, onde chegaria em Julho de 1802. As nomeações para todos estes cargos viriam na sequência deste jovem fidalgo da Casa Real, ou da sua família, mover largas influências na Corte, por amizades antigas ou laços de parentesco que não deixariam de o apoiar durante a sua longa permanência no Extremo-Oriente. Chegado a Macau em 1802, tomou posse em Janeiro do ano seguinte como Ouvidor, Juiz dos Órfãos e Ausentes, Provedor da Comarca, Juiz da Alfândega e Presidente da nova Junta de Justiças. Na reforma da política ultramarina pretendida por Martinho de Melo e Castro e por Pina Manique, ao tempo de D. Maria I, Arriaga recebia uma vasta ampliação de poderes inerentes ao cargo de Ouvidor, que o iriam lançar definitivamente neste território, de tal forma que, sendo o cargo trienal, iria ser prolongado por 22 anos, até à sua morte. Jovem, astuto, ambicioso, letrado e com extraordinários dotes de persuasão, nos primeiros anos foi ganhando paulatinamente prestígio, tomando conta da administração da Real Caixa Pública, sem afrontar o Senado e dificultando a manobra dos comerciantes estrangeiros. Rapidamente, Miguel de Arriaga viria a afirmar-se como o grande paladino da autonomia do Senado e dos comerciantes de Macau, face ao centralismo da Coroa, tornando- se na grande eminência do Território, mesmo sem chamar a si, formalmente, o poder político. Em 1806, teria o seu primeiro momento de glória com o recruta¬mento de um novo cirurgião que introduziu a vacina anti-variólica em Macau. Logo de seguida era nomeado um novo Governador, Bernardo Aleixo de Lemos e Faria, que muito iria pactuar e ceder às pretensões de Arriaga. Em 1808, casava com Ana Joaquina de Almeida, filha de um dos principais comerciantes locais de anfião (ópio), Januário Agostinho de Almeida, generoso financiador da Coroa refugiada no Rio de Janeiro, excelente elo de ligação com os rajás de Bengala e os mandarins do Sul de Cantão, ligados ao tráfico, e futuro Barão de S. José de Porto Alegre. Tudo parecia caminhar para um corolário auspicioso quando, em Julho, Bernardo de Lemos e Faria foi substituído por Lucas José de Alvarenga, um homem adverso à política demasiado autónoma do Senado e de Arriaga. Logo a seguir chegou a Macau uma frota inglesa comandada pelo almirante William Drury, que pretendia ocupar a cidade sob o pretexto de protecção, na sequência da Guerra Peninsular e da iminência de um ataque francês àquele território no sul da China. Miguel de Arriaga desdobrar-se-ia então em múltiplos contactos, num conluio com as autoridades chinesas, até conseguir a retirada inglesa, o descrédito de Alvarenga e o retorno de Lemos e Faria. Estes tratos com os mandarins do Sul da província de Cantão levá-lo- iam, mais tarde, a um obscuro acordo nas vésperas do aprisionamento, pelos portugueses, do rebelde Kam-Pau-Sai (Zhang Baozai 張保仔). Quando, após esta acção comandada pelo comandante José Alcoforado sobre um homem muito procurado pelas auto¬ridades da dinastia Qing 清, fazia prever que Macau receberia uma importante compensação monetária, a reposição dos antigos privilégios e o retorno de um bispo português à diocese de Pequim (Beijing 北京), nada disto aconteceu, ficando Arriaga sob a suspeita dos seus inimigos, que o acusavam de mero aproveitamento pessoal, de desvio de bens públicos e de enganar o próprio Príncipe Regente, que atribuiria o título de ‘Leal’ ao Senado, ao mesmo tempo que saíam frustrados os principais objectivos portugueses. Arriaga, bem protegido no Rio de Janeiro pelo Conde de Araújo e em Macau pelos principais homens-bons, a tudo resistia por enquanto. Mesmo o seu substituto, Guimarães Peixoto, que chegara em 1810, ainda no mesmo ano sofreria o vexame de ser mandado regressar. Miguel de Arriaga teria assim oportunidade de capitalizar mais simpatias com a institucionalização da lotaria, em Junho do já referido ano. Senhor de um extraordinário poder, viu, contudo, uma outra personagem, o Governador de Goa, o Conde de Sarzedas, afirmar-se gradualmente como seu inimigo e, a partir de 1818, os desígnios de Miguel de Arriaga começavam a inverter-se. O Tribunal da Relação de Goa acusava agora o Senado de Macau de ser um corpo de parentes, contrário às disposições régias, e Sarzedas invectivava Arriaga por, sendo tão hábil, pa¬recer inoperante em conseguir dos dignitários chineses a concretização dos compromissos assumidos com a questão de Kam-Pau-Sai (Zhang Baozai 張保仔). Ao mesmo tempo, o Ouvidor procurava, novamente, impor Alvarenga em substituição de Lemos e Faria. Porém, não o conseguiu, muito por intervenção do Conde da Barca, Araújo de Azevedo. E nem mesmo os novos acordos assinados por Arriaga com o rei do Sião mudariam os ventos que lhe eram adversos. Em simultâneo com a onda liberal, cujos ecos começavam a chegar da Europa, avolumavam-se as suspeitas de favorecimento pessoal nas negociações acerca de Kam- Pau-Sai (Zhang Baozai 張保仔), para além de mais vozes se levantarem contra o facto de o Ouvidor poder estar cada vez mais envolvido em actos ilícitos de comércio ligados ao anfião. Fosse pelas ideias políticas, fosse pelos negócios, fosse ainda pelos dinheiros que manuseava enquanto Juiz dos Órfãos, pelo controlo da lotaria, pelo controlo aduaneiro, ou pelos empréstimos do “dinheiro de risco”, o certo é que Miguel de Arriaga, personagem quase omnipotente, cercou-se de uma sombra de suspeição que passava, igualmente, pelo conluio com Bernardo de Lemos e Faria e com os Condes de Anadia e da Barca. Após longos anos de uma magistratura concentracionária, defensor de uma política de poder absoluto e de proteccionismo económico, dificilmente poderia aderir ao espírito liberal nascente em Portugal. Com o estabelecimento do regime constitucional, os liberais de Macau não perdoaram. Em 1820, seria derrubado o Senado e feitos prisioneiros os vereadores absolutistas. Por seu lado, Arriaga veria caírem sobre si acusações de apropriação de dinheiros públicos e acabaria destituído do cargo de Ouvidor. Ainda fez um dramático apelo de clemência, mas nem assim parecia poder escapar à expulsão do Território. Só o contra-golpe provocado pela chegada do navio Salamandra, em Setembro de 1822, travaria os ímpetos liberais. Numa precária situação de consenso, vários homens sairiam do território, como aconteceu com o Barão de S. José de Porto Alegre, o sogro, ficando Miguel de Arriaga isolado em Macau. Pouco mais resistiria, falecendo em 13 de Dezembro de 1824, sem chegar a conhecer a última mercê régia, a Torre e Espada. Sagaz, ambicioso, manobrador político e patriota, Miguel José de Arriaga Brum da Silveira não deixa de ser um dos paradigmas da diáspora açoriana, à procura das oportunidades que a terra natal lhe não deu. Foi, acima de tudo, humano nas suas grandezas e misérias, tanto nos interesses pessoais que defendeu como nos da terra que o acolheu. Bibliografia: COATES, Austin, Calçadas da História, (Lisboa, 1991); FRANÇA, Bento da, Subsídios para a História de Macau, (Macau, 1888); GOMES, Luís Gonzaga, Páginas da História de Macau, (Macau, 1966); SOUSA, Acácio de, “Miguel de Arriaga, o Homem e a Época”, in Revista de Estudos Luso-Asiáticos,, (Macau, 1992); SOUSA, Acácio Fernando de, “O Ouvidor Arriaga em Macau: Políticas e Comércios”, in Actas do Congresso Internacional “Portos, Escalas e Ilhéus no Relacionamento entre o Ocidente e o Oriente”, 2 vols., (Ponta Delgada, 1999); TEIXEIRA, Padre Manuel, Miguel de Arriaga, (Macau, 1966); TEIXEIRA, Padre Manuel, Os Ouvidores em Macau, (Macau, 1976).

ARRIAGA, OUVIDOR MIGUEL DE (1776- 1824) (SILVEIRA, MIGUEL JOSÉ DE ARRIAGA BRUM DA)

AZEVEDO, JORGE PEREIRA DE (?-?). Soldado, capitão e comerciante português que viveu no século XVII. Pouco se sabe dele. No entanto, deixou um manuscrito sobre o relato das suas viagens pelo Oriente, encontrando-se uma das cópias na Biblioteca da Ajuda, com o título Advertência de muita Importância há Magestosa Coroa del Rey N. Sor D. João V e Apresentadas ao Conselho de Estado da Índia na Mão do V Rey D. Filipe por Jorge Pereira(?) de Azevedo, Morador na China em 1646 (cód. 54-XI-21-9). No referido documento fornece uma visão geral do império português do Oriente, por onde passou, realizando em simultâneo uma análise crítica sobre a decadência do mesmo, sugerindo diversas maneiras de ultrapassar a crise utilizando os recursos existentes. Refere que o Estado da Índia se encontrava completamente miserável e era pouco evangelizado, indicando que a Coroa portuguesa corria sérios riscos de o perder. Na sua opinião, havia uma má gestão do mesmo. Começa o texto destacando que teve uma experiência de vinte e quatro anos na Índia, servindo como militar, mas ao mesmo tempo como comerciante, referindo ser prática na época. Fundamenta as advertências que faz ao rei D. João V através da experiência adquirida nas zonas em análise, como militar, mas essencialmente como comerciante. O relato das suas viagens começa em Moçambique, onde afirma ter conhecido a zona dos rios Cuama, e as cidades de Mombaça e Melinde. Ao longo do texto vai indicando nomes de capitães, como o de Nuno Álvares Botelho, capitão do navio onde viajou, atravessando o estreito de Mascate e aportando a Diu. Percorreu também a área de Samatra, dizendo que foi através dos holandeses que visitou Jacarta. No entanto, diz concretamente que até à data da redacção do documento não tinha estado no Bornéu, Macassar, Solor e Timor. Indica que a época mais próspera para a gente lusa no Oriente foi quando se deslocavam por ano nove naus com cerca de quinhentos a mil homens. Relativamente a Macau, a que dedicou uma parte do manuscrito, visitou-a por volta de 1643, referindo haver um número muito elevado de mulheres cristianizadas. Considera que a viagem do trato ao Japão já não era suficiente, devido ao crescimento excessivo da cidade. No texto vai tomando em consideração várias hipóteses de como Macau se recuperar devido à perda do comércio com o Japão e a tomada de Malaca pelos holandeses, sugestões baseadas em rotas comerciais alternativas dentro da zona. Todo o texto está escrito de forma fluente e, aparentemente, com conhecimento directo dos lugares indicados. Bibliografia: MATOS, Artur Teodoro de (ed.), “‘Advertências’ e ‘Queixumes’ de Jorge Pinto de Azevedo a D. João IV, em 1646”, in Povos e Culturas, n.° 5, (Lisboa, 1996), pp.431-545.

AZEVEDO, JORGE PEREIRA DE (?-?)

No dia 22 de Setembro de 1714, o Ouvidor Manuel Vicente Rosa manda encarcerar António de Albuquerque Coelho na Fortaleza da Guia; este, dois anos antes, mandara prender o mesmo Vicente Rosa. A 22 de Setembro de 714, Coelho escreve ao Ouvidor Rosa, protestando contra a sua prisão, alegando que fizera isso por paixão “como inimigo declarado seu, já de cinco anos a esta parte”. Tendo sido solto, Albuquerque parte para Goa, para se justificar junto da Relação, em fins deste ano. Antes de partir mandou fazer um sino, que ainda existe na ilha de Adonara (em frente de Solor) na Igreja de Vure, com esta inscrição: “António de Albuquerque Coelho Fidalgo da Casa de Sua Magestade mandou fazer este sino em 1 de Dezembro de 1714”.

Ouvidor manda encarcerar António de Albuquerque Coelho

Lord Earl Amherst era sobrinho do 1.º Barão de Amherst, Jeffrey Amherst – marechal de campo e conhecido herói de guerra, que comandou as tropas britânicas em vários teatros de guerra – e sucedeu-lhe no título, após a morte deste em 1797. Foi Governador Geral da Índia Inglesa de 1823 a 1828 e responsável pelo alargamento da influência desta, na sequência da 1.ª guerra com a Birmânia, de que resultou a anexação de parte do seu território. A sua ligação a Macau prende-se fundamentalmente ao facto de ter comandado a segunda e última missão diplomática britânica que alcançou Pequim, antes da Guerra do Ópio, e ao impacto que essa embaixada teve no relacionamento sino-britânico e na gestão dos apetites britânicos sobre Macau. Tanto a primeira embaixada inglesa ao Imperador da China, que fora comandada por Macartney em 1793, como esta, foram ambas um fracasso. Lord Amherst não chegou a ser recebido pelo Imperador e teve de abandonar o país por Cantão, local por onde entrara com grandes projectos. Essa embaixada chegou a Macau, em Julho de 1816, e regressou por Macau, onde desembarcou em 22 de Janeiro de 1817 e onde permaneceu 3 dias. A importância para Macau desta expedição deve-se a vários factores que, conjugados, foram marcantes. Em primeiro lugar, a conjuntura internacional em que a Grã-Bretanha, na sequência das guerras napoleónicas, emergiu como a superpotência ocidental e foi gradualmente impondo o seu liberalismo económico a nível mundial. Em segundo lugar, numa alteração da percepção inglesa sobre o relacionamento com Pequim, confirmando-se que esta não aceitava, mais uma vez, aceder a relações de Estado numa base de igualdade. Em terceiro lugar, a constatação de que não seria possível obrigar a China a abrir-se ao exterior sem o uso da força. Esta opção não constava, contudo, no horizonte da política externa inglesa, a curto ou médio prazo, dado que havia outras prioridades no Império Colonial Inglês e ainda não se alcançara uma clara superioridade militar britânica. Não foram solicitados territórios ao Imperador, dados os fracassos anteriores, quer de Macartney quer das duas tentativas britânicas de anexação de Macau (1802 e 1807), na sequência das guerras napoleónicas, que tinham conhecido franca hostilidade das autoridades chinesas. Em quarto lugar, os relatos de viagem mencionavam Hong Kong, local onde a esquadra se abasteceu, segundo orientação da Companhia da Índias Orientais (EIC), e que a partir daí, começava a entrar com regularidade nos relatos e roteiros dos comerciantes ingleses. Em quinto lugar, os britânicos retomaram a ideia de se estabelecerem noutros locais para além de Macau, sendo que este estabelecimento poderia ser utilizado como base de apoio no processo de implantação desses novos estabelecimentos. Antiga ideia inglesa, por exemplo, em 1793, Lord Macartney solicitara as ilhas de Chusan ou alguma perto de Cantão. Em 1834, a também fracassada missão de Lord Napier pretendia solicitar a permissão de estabelecimentos de britânicos em Lantau e Hong Kong. Assim, neste período que marcou o advento de Hong Kong, as atenções rodeavam Macau, mas o insucesso da viagem de Lord Amherst contribuiu para uma redução dos apetites britânicos sobre Macau e a manutenção deste estabelecimento na posse da coroa portuguesa, então enfraquecida pelas dependências resultantes da sua ida para o Brasil, situação que se agravou com as guerainda do fracasso desta embaixada, por manter por mais alguns anos o seu estatuto de único entreposto ocidental na China. Era o único porto da China onde os comerciantes ocidentais podiam pernoitar o ano inteiro e os representantes das companhias podiam viver acompanhados das suas mulheres. Na altura desta embaixada, Macau era uma cidade cosmopolita, que albergava os comerciantes das feitorias estrangeiras de Cantão, e o homem mais poderoso da cidade era o conhecido ouvidor Miguel de Arriaga. Residia, por exemplo, desde 1807, em Macau, Robert Morisson, que na altura trabalhava na tradução da Bíblia (“Novo Testamento”) para chinês. Morisson integrou a embaixada de Lord Amherst a Pequim, como secretário de língua chinesa. A presença inglesa era significativa e a “Casa Garden” pertencia à Honorável Companhia Inglesa das Índias Orientais (EIC), que já dominava a maioria do comércio externo chinês, em Cantão. Os comerciantes americanos e os portugueses eram os maiores competidores. Quanto ao comércio de ópio, importado fundamentalmente da Índia inglesa, estava em franco desenvolvimento, desde o ínicio do século, apesar das proibições publicadas pelas autoridades chinesas, contudo, parecia que ainda não tinha atingido níveis preocupantes para as autoridades chinesas. As exportações de ópio cresceram no período em que Lord Amherst foi governador-geral da Índia, mas só uma maior investigação permitiria conhecer se a sua accão teve algum peso significativo nesse sentido ou se apenas é uma manifestação de uma tendência que acompanhou toda a primeira metade do século XIX. Será também de realçar que foi no final do ano da passagem de Lord Amhest por Macau, e também influenciada pelos efeitos dessa embaixada, que impulsionada pelo ouvidor Miguel de Arriaga se fundou, em Macau, a gigantesca sociedade comercial Casa do Seguro Mercantil”, que associava a maioria de comerciantes portugueses, o próprio Leal Senado e a Misericórdia, e se destinava a combater a concorrência dos comerciantes britânicos. A sede desta firma foi posteriormente transferida para Calcutá, residência do governador geral da Índia, e quando a sociedade foi dissolvida em 1827, após a morte do ouvidor, era governador geral Lord Amherst. Na análise da personalidade de Lord Amherst não se poderá deixar de mencionar que na viagem de retorno, que também foi muito atríbulada, com o afundamento do seu navio, o Alceste, ele teve de mudar de navio e conheceu uma alteração de rota, aportando em S.ta Helena, onde aproveitou para visitar Napoleão, com quem teve vários encontros. Durante a sua governadoria, em 1826, foi fundada na Birmânia a cidade de Earl Amherst, em sua honra. Depois do seu regresso da Índia, retirou-se para a sua quinta, onde residiu até ao seu falecimento, quase 30 anos depois. Bibliografia: PINTO, Carlos Lipari Garcia, Macau Oitocentista e o Impacto da Fundação de Hong Kong, (Macau, 1994, policopiado); RIDE, Lindsay; RIDE, May, An East Company Cemetery. Protestant Burials in Macao, (Hong Kong, 1996).

AMHERST, LORD EARL WILLIAM PITT (1773-1857)

ANOK, COMENDADOR JOEL JOSÉ CHOI (1867-1945). Figura marcante da filantropia da comunidade católica chinesa de Macau, Joel Anok nasceu em 1867 e faleceu nesta cidade em 1945. De seu nome original Tsui Nok Chi, “cristianizado” depois para Joel José Choi Anok, descobrimos esta importante personagem do associativismo e da assistência chinesa macaenses a entrar, ainda jovem, ao serviço do Estado local, servindo, como amanuense e dispenseiro, vários governadores do enclave – Tomáz da Rosa, Firmino da Costa e Custódio Borja –, integrando várias comitivas governamentais às grandes cidades chinesas de Xangai e Pequim, ao Timor Oriental sob domínio português, a Banguecoque e ao Japão, visitando Nagasáqui, Iokohama e Tóquio. Seguidamente, exerce por longo tempo as funções de dispenseiro a bordo dos principais navios mercantes e militares, instalados ou em circulação por Macau. Regista-se a sua presença nos grandes navios da marinha epocal, Tâmega, Diu, Zaire, Tejo, Liberal e corveta D. Estefânia, alargando as suas visitas aos portos comerciais chineses, a Manila, a Singapura, às cidades portuárias do reino da Tailândia, a Colombo, à Indonésia holandesa, à Austrália e mesmo, mais longe, a Casablanca. A competência e cuidado mobilizados nas suas tarefas navais permitiram-lhe ser nomeado dispenseiro de primeira classe no Ministério da Marinha, em Lisboa, cargo que Joel Anok exerceu qualificadamente durante nove anos. Regressado a Macau no princípio do século passado, ver-se-ia nomeado funcionário da Estação Naval e, a seguir, para a prestigiante posição de Fiel do Palácio do Governador colonial, cargo que exerceria durante trinta e cinco anos. Nesta altura, era já uma figura prestigiada entre a comunidade católica de Macau, empregando parte importante da sua fortuna e influência social na direcção e fundação de muitas obras de assistência. Assim, entre 1918 e 1942, foi sempre eleito vogal da Comissão Directiva do Hospital chinês Kiang Wu (Jinghu 鏡湖). Em 1922 chega à direcção da Associação de Beneficência Tong Sin-Tong (Tongshan Tang同善堂), presidindo depois às suas actividades filantrópicas, desde 1930 até à sua morte. Encontra-se durante a sua presidência desta associação um período de alargamento das suas actividades, expansão das suas receitas e ampliação dos seus bens, transformando a obra de beneficência num dos mais importante senhorios de Macau. A partir desta projecção económica, generosamente estribada em concorridas subscrições públicas, Joel Anok conseguiu promover a fundação de uma escola primária gratuita para ambos os sexos, que haveria de se tornar instrumento importante na instrução de muitos filhos de trabalhadores macaenses chineses. A sua destacada posição social permitiria ainda a sua eleição para presidente da Associação Comercial Chinesa e a sua nomeação para provedor da Santa Casa da Misericórdia de Macau. Ao mesmo tempo, a sua influência política abriu-lhe as portas para chegar tanto a vogal do Leal Senado e do Conselho do Governo como a presidente de muitas associação caritativas e desportivas, como foram os casos da Associação Católica Kung Kao (Gongjiao 公教) ou do grupo desportivo Cheng Mou (Jingwu 精武). Nos anos finais da sua vida, prestigiado, rico e socialmente considerado, Joel José Chok Anoi acumulava aos diferentes cargos anteriores uma quase infindável lista de outras posições de relevo: presidente da comissão directiva do colégio de Santa Rosa Lima e das escolas Song Sat e Mong Tak; conselheiro da Acção Católica; presidente da comissão de festas da canonização de S. João Bosco; presidente da Associação de Socorros Mútuos e de muitas outras obras católicas entre procissões, festas e comissões caritativas. Casado três vezes, a primeira em Portugal, e a última em Macau, seguindo os ritos chineses, Joel Anok haveria de ser galardoado, em 1933, com a Comenda da Ordem de Cristo, começando a sua figura e acção a serem identificadas como “comendador Anok”. Bibliografia: REGO, José de Carvalho e, Figuras d’Outros Tempos – Comendador Joel José Choi Anok, in Gazeta Macaense, (Macau, 31/10/1981); SMITH, Carl T., A Sense of History. Studies in the Social and Urban History of Hong Kong, (Hong Kong, 1995).

ANOK, COMENDADOR JOEL JOSÉ CHOI (1867-1945)

AZEVEDO, MANUEL JOAQUIM BARRADAS DE (1746-1819). Nascido em Macau e baptizado na Sé, em 1746, Manuel Joaquim Barradas de Azevedo era neto de um “reinol” que, de seu nome Gaspar Barradas de Azevedo, conseguiu prosperar no início do século XVIII investindo nos tratos mercantis da cidade e, como sempre acontecia, chegando à vereação camarária e à mesa da Santa Casa da Misericórdia. A fortuna deste primeiro Barradas de Azevedo passaria para o seu filho varão Sebastião, mas seria consolidada e ampliada pelo seu activo neto Manuel Joaquim. À imagem do avô, cerzindo estreitamente poder económico e representação política, encontrámos Manuel de Azevedo a ocupar sucessivamente os cargos de almotacé camarário, em 1778, depois de alferes-mor, em 1792, chegando no ano seguinte à prestigiada posição de juiz ordinário do, nesta altura, ainda poderoso, Leal Senado. Em 1777, um estratégico casamento com Francisca Antónia Correia de Liger permite concretizar uma aliança fundamental com uma das mais poderosas dinastias políticas e comerciais da parte cristã do enclave. Ao lado do todo poderoso António Correia de Liger, muitas vezes vereador, procurador do Senado e provedor da Santa Casa, e do seu filho Filipe Correia de Liger, Manuel Barradas de Azevedo investe regularmente vários milhares de taéis de prata, sobretudo a partir de 1779, nos barcos e principais destinos comerciais animados por Macau: da Cochinchina a Surate, de Timor a Batávia. Acabaria por falecer na Sé, em 1819, mas deixando descendência que continuou a sua lucrativa actividade mercantil, mas já conveniente e estrategicamente baptizada com o poderoso apelido de Correia de Liger. Bibliografia: SOUSA, Ivo Carneiro de, A Outra Metade do Céu de Macau. Escravatura e Orfandade Femininas, Mercado Matrimonial e Elites Mercantis (Séculos XVI-XVIII), (Macau, 2006).

AZEVEDO, MANUEL JOAQUIM BARRADAS DE (1746-1819)

Nascido em 1878 na cidade de Ovar, no norte de Portugal, Jaime Artur Pinto do Amaral viria a formar-se como médico nos primeiros cursos de Medicina abertos pela Universidade do Porto, depois vivendo, trabalhando e falecendo em Macau já em 1932. Optando por exercer medicina no quadro das novas divisões do exército colonial português, chegaria à patente de coronel e conseguiria dirigir também demoradamente os Serviços de Saúde de Macau reorganizados no final do século XIX. Entre as suas diferentes missões e actividades profissionais tem especialmente interesse para a investigação histórica a sua participação como médico principal nas célebres campanhas militares que, normalmente conhecidas como guerras de Manufahi, permitiriam vencer revoltas locais e alargar a soberania colonial portuguesa em Timor Oriental. Estendendo-se entre 1912 e 1914, estas difíceis ofensivas militares coloniais apenas seriam vencidas com sucesso graças à mobilização de soldados recrutados em Moçambique e à acção decisiva da marinha colonial sedeada em Macau, organizada em torno da célebre canhonheira “Pátria”, cujas aventuras timorenses foram magistralmente registadas em livro importante por Jaime do Inso. O papel de Pinto do Amaral nas campanhas de Manufahi foi não apenas relevante no campo da assistência médica, mas permitiu também organizar o registo escrito e, mais extraordinariamente ainda, fotográfico destas quase paradoxais ofensivas militares em que um punhado de soldados vindos de Macau e de Moçambique conseguiu dissolver as rebeliões de vários régulos timorenses sobretudo graças à mobilização de tropas indígenas oriundas dos reinos do leste, aproveitando essa mais do que plurissecular divisão territorial e cultural opondo os lorosae aos loromonu. Vários dos relatos circunstanciados destas campanhas militares da guerra de Timor viriam a ser pormenorizadamente publicados por Pinto do Amaral no “Boletim da Província de Macau e Timor”, um orgão oficial em que, entre muitas decisões e nomeações oficiais, se aceitava difundir publicamente muitos relatórios e memórias importantes sobre a vida política e social de dois territórios na altura ainda com fortes ligações administrativas. Em quase uma dezena de relatórios, o nosso coronel-médico vai debuxando uma estranha guerra em que escasseavam os soldados europeus profissionais, sobrava em aventureirismo o que faltava em armamento moderno, disfunções graves a juntar a um imenso rol de problemas sanitários, falta de equipamentos e muito pouca disciplina castrense. A guerra haveria de se decidir pela confrontação quase estranha de timorenses do leste contra esses outros timorenses revoltados nas partes centrais e ocidentais de Timor Leste. Munido de uma máquina fotográfica, Pinto do Amaral registou igualmente espantosas e estranhas fotografias da guerra de Manufahi. O espólio perdeu-se quase completamente com a excepção de um punhado de eloquentes fotografias que chegariam para sobreviver ao Museu de Antropologia da Universidade do Porto em que começava a pontificar a actividade de antropologia colonial de Mendes Corrêa. Ainda hoje se conserva no museu que guarda o nome do antropólogo portuense uma pequena colecção de sete fotografias da “reportagem” de Pinto do Amaral esclarecendo uma guerra decidida nos exactos termos da cultura bélica tradicional timorense: exposições de cabeças cortadas, muitas e macabras, exibidas em Díli e noutros espaços ocidentais do Timor Oriental marcam o universo simbólico de uma guerra quase fratricida, mas apenas encerrada quando as cabeças dos revoltados se separavam do seu corpo para lhes retirar definitivamente, como acreditavam as culturas tradicionais de Timor, toda a sua força vital. Estes fragmentos tétricos de uma campanha também fotográfica devem cruzar-se com as críticas reportagens que Pinto do Amaral nos legou dessa guerra conseguindo definitivamente estabilizar a soberania portuguesa em Timor Leste graças a esses timorenses súbditos fiéis da nova República fundada em 1910, a somar também a um indispensável apoio de militares e funcionários, dinheiros e equipamentos dispensados por Macau. Bibliografia: INSO, Jaime do, Timor, 1912, (Lisboa, 1932); PÉLISSIER, René, Timor en Guerre. Let les Portugais (1847- 1913), (Orgeval, 1996) ; SOUSA, Ivo Carneiro de, “Para a História das Relações entre Macau e Timor (Séculos XVI-XX)”, in Revista de Cultura, n.° 18, (Macau, 2006), pp. 13-22.

AMARAL, JAIME ARTUR PINTO DO (1878- 1932)

| Fonte: | Arquivo de Macau, documento n.ºMNL.09.05.F |

| Entidade de coleção: | Arquivo de Macau |

| Fornecedor da digitalização: | Arquivo de Macau |

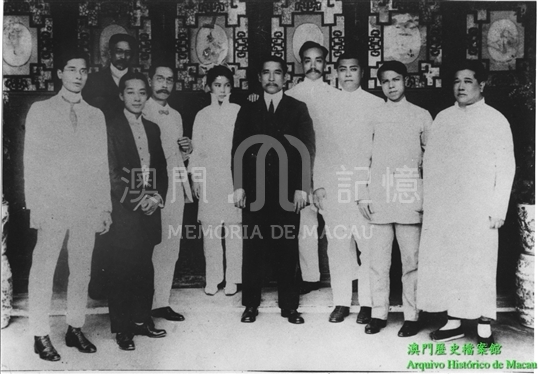

| Tipo: | Imagem |

| Fotografia | |

| Fotografia de grupo | |

| Preto e branco | |

| Formato das informações digitais: | TIF, 2000x1387, 2.65MB |

| Identificador: | p0004345 |

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Militar e Política

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Militar e Política 〉Revolucionários

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Pesca, Agricultura, Indústria e Comércio 〉Comerciantes chineses de Macau no final da Dinastia Qing

À Descoberta da História de Macau 〉Olhar a História 〉Personalidades Históricas 〉Áreas 〉Pesca, Agricultura, Indústria e Comércio 〉Comerciantes

Caros membros do website "Memória de Macau", olá!

Agradecemos o vosso apoio e confiança ao longo do tempo ao website de Cultura e História "Memória de Macau". A fim de otimizar a qualidade dos serviços a prestar aos membros e proteger os seus direitos e interesses, será implementada, oficialmente, uma nova versão dos "Termos e Serviços" que entrou em vigor a 28 de Abril de 2025. Por favor, leiam o texto completo da versão actualizada. O conteúdo pode ser consultado aqui:

👉 Clique aqui para tomar conhecimento da versão actualizada dos "Termos e Serviços"

Li, concordo e aceito o conteúdo actualizado dos "Termos e Serviços".

Caso tenha alguma dúvida sobre a versão atualizada, não hesite em contactar-nos.

Agradecemos o vosso contínuo apoio e confiança. O website de Cultura e História "Memória de Macau" continuará a prestar serviços aos seus membros de forma segura e conveniente.

Com os melhores cumprimentos,

Website de Cultura e História "Memória de Macau"

Data de actualização: 28 de Abril de 2025

Instruções de uso

Já tem a conta da "Memória de Macau"? Login

Comentários

Comentários (0 participação(ões), 0 comentário(s)): agradecemos que partilhasse os seus materiais e histórias (dentro de 150 palavras).