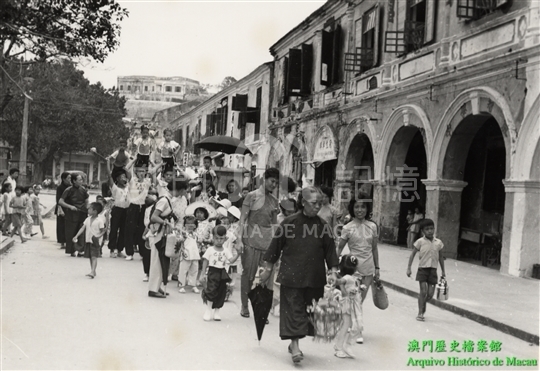

附註:曾刊登於“澳門雜誌”,第六期,第40頁,圖1。

關聯資料

更新日期:2020/05/12

附註:曾刊登於“澳門雜誌”,第六期,第40頁,圖1。

更新日期:2020/05/12

民國十五年(1926年1月1日─1926年12月31日)2月25日,前清遺老梁慶桂、陳煜庠、王仁煦、汪兆鏞、盧廉若、王宗緯、王詵、崔斯貫等八人在澳門盧園為清廢帝溥儀舉行“萬壽節”慶典。梁慶桂、汪兆鏞、崔斯貫各賦詩一首志慶。此次“盧園祝帝壽”活動震驚國民政府,震驚全國,各地報章均有報導作同聲譴責。國民政府駐港澳特派員還專為此事與澳門政府交涉,澳門盧園一夜全國知名。梁慶桂:《式洪室詩文遺稿》,第53頁;章文欽:《澳門詩詞箋注(民國卷)》(下冊),第395頁;金豐居士:《娛園“祝帝壽”震驚全國》,載《新報》2007年5月24日。

前清遺老在盧園為清廢帝溥儀舉行“萬壽節”慶典

春節過後,返澳“更尾”(短暫休息)度歲的數百艘漁船,由年初二起又陸續出海捕撈作業。 春節是漁民的大日子,漁船一般由農曆臘月初十至廿四日陸續返澳停航休息度歲。期間,漁民趁機修補漁網、漁具,檢查及維修機器。水上居民過春節和陸上居民大同小異,都會購辦年貨、大掃除、吃年糕和團年飯,更會前往媽閣廟還神,酬謝天后娘娘保佑平安,祈求來年順風順水、魚蝦大汛。不同的是節後漁船起錨啟航,駛至媽閣海面,讓船頭正對媽閣廟,在船頭擺設奉祀物品,上香拜神,燃放炮竹,祈求風調雨順,漁獲豐收。澳門原是一個小漁村,逐漸演變成今天現代化城市,漁業在澳門經濟活動曾佔重要地位,漁民在社會扮演一個重要角色。海事博物館特設“漁民風俗生活展區”,以錄影、圖片、文字及實物的形式,介紹漁民六個主要節日慶祝的情況,包括有春節、浴佛節、端午節、盂蘭節、天后誕及朱大仙日,讓居民加深認識水上居民生活習俗。其中朱大仙日祭祀隆重,在船上舉行,只准漁民參加,不大為外人所見。漁民也重視清明節,一般都會回航掃墓。此外,中秋、重陽及冬至等節日,如出海作業,就在船上舉行膜拜儀式。由於生活習慣不同,漁民就會產生一些與陸上居民有異的風俗,如春節後復航,絕不在年初三,因是日為“三煞”忌日;除夕至年初二,漁民忌向另一艘船的人借東西……。水、陸居民只要多些接觸,自然增加了解,明白彼此生活風俗異同。

漁民年節習俗淺談

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)