关联资料

更新日期:2019/12/06

更新日期:2019/12/06

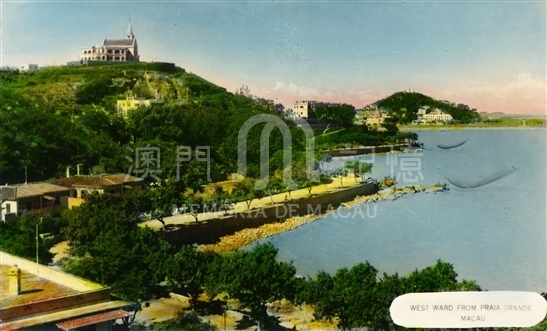

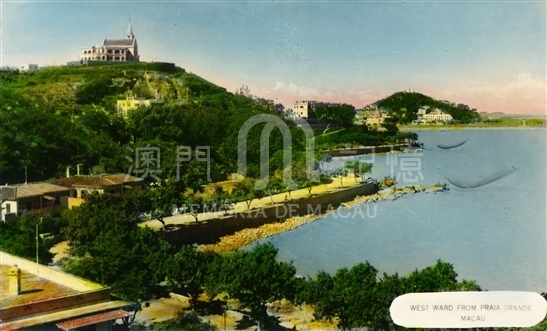

“浮天拜水力,一气日含空。舶口三巴外,潮门十字中;鱼飞阴火乱,虹断瘴云通。洋货东西至,帆乘万里风。”明末志士屈翁山先生,于清初避居澳时所咏西望洋山诗也。攷当明末清初之际,澳门实迺远东之贸易中枢,故在当年登西望洋山,俯瞰十字门,每觉洋帆骛集,外货云屯,濠镜泊口,极一时之盛也。盖西望洋山,在澳门之极西端,前临南环西环二湾,远望九洲伶仃大洋,故称西望洋山。又与东望洋山遥相对时,分控东西海隅,形势雄壮。山高六十九公尺,为澳门之第三高岗,巍峨秀丽,亦为澳中之名胜风景区。西望洋区域包括颇广,据澳葡市政厅出版之《澳门市街名册》称:“西望洋山,位于妈阁山东北,并与之相连四周,约以下列街道为界:圣珊泽马路、鲍公马路下段、妈阁上街之一部份、妈阁庙前地、妈阁斜巷、妈阁街、亚婆井街、西坑街之一部份、竹室正街及高可宁绅士街等。山顶有西望洋圣堂,露德圣母山洞及主教府。西面斜坡有港务局。西望洋马路,由竹仔室斜巷与衣湾斜巷之间,即高可宁绅士街对面起至鲍公马路,在妈阁山与西望洋山交界转拗处止。本省总督私邸在该马路,俗称竹仔室兵头住家云。”攷西望洋山,葡文称之为“卑那”(Penha),即山巖之谓。可知旧时该处,本是一严石高岗也。十七世纪初期,澳葡经已在西望洋山筑成炮垒两座:在西望洋山顶者名西望洋炮台,又名卑那炮台,葡称Nossa Senhora da Penha de Franca;在西望洋山麓即南湾西端之海滨者,名竹仔室炮台,葡称Nossa Senhora do Bom Parto。闻西望洋之两座炮台,在一六二二年荷兰舰队袭澳时,经已存在,且更发挥威力。惟西望洋炮台至一八九二年时,经已拆毁,随后更清除殆尽。竹仔室炮台则至今仍然存在,惟已废置久矣。据葡文之《澳门三百年史(Macau Na Epocada Restauracao)》曾记载该炮台称:“卑那炮台,在竹仔室炮台之山顶上。棱堡内,设备有铜炮两尊,每尊可以发射七磅重之铁弹。”昔日西望洋山,筑有古城墙一道,在西望洋炮台之南。城墙沿看斜陂而下,与南环海滨之竹仔室炮台联系。西望洋炮台后方之城墙,则沿着西望洋山顶北行,随山高下绵延至妈阁山,才斜落至妈阁庙前之海镜石迺止。该道古城墙,虽只得小小一段,未尝与澳城东北之城墙联接者,惟实迺澳门古城之西南隅海防工事。按《香山县志》有云:“澳夷所居地,西北枕山,高建围墙,东南倚水为界。” 又云:“澳城固而库,明所毁余也,今在聚庐中,与西北围墙不相属。”盖此道西望洋山城墙,前临西湾,即所谓东南倚水为界也。今城墙虽早已拆除,惟雉堞遣迹,颓垣断壁,如峰景酒店园中,尚有迹可寻也。西望洋山上之炮台故址,现有天主教礼拜堂一间,迺澳中葡人供祀马利亚圣母之所也。钟楼高耸,灵光岿然。古庙创建于一六二二年,曾经几度重修改革,至一九三五年重新修建,始成为现代之新型殿堂,庄严宏丽,羡奂美轮焉。该教堂前面之临海处,坚立著一尊大理石刻之圣母像,玲珑活跃,双手作合十状,似为众人祷祝,因面向大海,俗称之为“望海观音。”石像下方,又有一座露德圣母巖洞(Gruta de Nosaa Senhora de Lurdes)。此迺象征古时圣母在法国露德城(Lourdes)时,显灵出现之情状。该巖洞虽属人工道成,但怪石嶙峋,俨然古洞。洞内又立一圣母像,雍容慈蔼,仿若当年。巖洞之前,拦以铁栅,虔肃整洁,清静出尘。 此一幽美游地,虽具浓厚之宗教色彩,但不拘格禁,游人大可登高眺远,游目聘怀,俯瞰澳门,遥揖路氹。故每当花晨月夕,招来不少雅客游踪;水色山光,赢得几许诗人妙句也。忆昔澳中名宿何仲恭,曾有“游西望洋山,造其极巅”之七言绝句诗一首云:“联袂登高纵笑歌,襟怀豁朗镜初磨。坐观沿岸纷缨络,烟水微茫隐翠螺”。 又《二研斋诗稿》江仲春,有《西山夕照》诗云:“天畔醉流霞,边城啼暮鸦。波光惊宿鹭,老眼为昏花。”原诗并注:“西望洋山看日落,红霞变幻,大有奇观。”露德圣母巖洞前之空阶上,有一刻有葡文之古铜墓碑,掩盖在地上,此为昔日澳门天主教之主教埋骨处也。一九一八年二月十七日,约翰鲍连那主教(D.João Paulino)在澳邸逝世,寄葬于西望洋山上。《澳门杂诗》中,有竹枝词一首咏其事云:“威容最是法王尊,衢路人知驾驷辕。一旦迁神歌薤露,黑纱素烛集诸蕃。”并注译去:“澳中双马车,唯主教与兵头得乘之,戊午正月,主教若安殁于西望洋山寺,诸僧环立念咒,医士开剖脏腑,以药水醃洗之,用金漆木箱盛尸,舁之以行。送殡者华洋教徒盈万,皆以黑纱缠臂,手棒白烛,或持念珠花圈随之。寺楼击大钟,声不绝耳。教中行辈较长者,执绋高歌,音甚哀,响震山谷。掘冢约二尺余,谓异时将函骨返西洋也。” 案昔日澳门之主教府邸,原在大庙顶处,主教出入必高车驷马,仪容甚盛者,因当时澳中甚少汽车也。后来汽车流行。交通利便,主教府迺迁于西望洋山上,与圣母堂毗邻。现在西望洋山上之主教府,迺建于一九三五年者。该府邸巍峨高崎,玲珑华丽,园亭台阙,备极堂皇。将西望洋山,点缀如画;康庄大道,绕达门前。旅游者乘车山间,濠江景色,尽收眼底,所以澳葡将该处划作风景区焉。在西望洋山圣母堂后方,离主教府不远,有一座新型之建筑物。精洁瑰丽,高居山上,如接天边,故名“天涯别墅”。其门前壁上,题有英文“Sky Line”字样。此别墅实迺澳门电灯公司总经理英人嘉利仁(F. J. Gellion)之私邸也。该邸占地颇阔,台阶宽敞,栏杆回环,花圃草坪,喷泉座椅,皆作美术图案,均属西洋格式;且墙壁全垩白色,纯洁异常,别饶风致,大有人咏濠镜澳洋楼诗:“白满莲茎屋作花”之概。西望洋半山上,古有竹仔室村。该村原在西望洋山之东面斜陂间,竹寮茅舍,百十人家,均属平民宅舍。澳葡开辟马路后,将该小村改称竹仔室区,建成数条街道,有:竹室正街、竹室围、竹仔室横街、竹仔室斜巷、圣珊泽马路等,据《澳门市街名册》称:“竹仔室村,原日坐落在西望洋斜陂,即竹仔室斜巷,及高可宁绅士街之上,现已不存。” 对于竹仔室区,《澳门市街名册》又称:“竹仔室区,此名系指本市西望洋山之东区,包括高可宁绅士街、衣湾斜巷、竹仔室斜巷、及圣珊泽马路之一部份。此名现已渐不为人用,其南部,现已改名为圣珊泽。”西望洋山,雄踞器澳门西岸,与东望洋山对峙,风景如画。昔汪兆镛有《咏东西两望洋山诗》云:“东西两望洋,崷然耸双秀,地势缭而曲,因山启户墙;南北成二湾,波平镜光逗,登高一啸舒,空翠扑襟袖。”

西望洋山

天启元年(1621年1月22日─1622年2月9日)5月13日,去年脱难的“圣巴尔托罗梅乌”号帆船的船员们履行诺言,向澳门奥斯定会的龙嵩堂捐赠了一些钱,由他们代建和管理隐修院。当时约定,若不建造,捐赠取消。捐赠者终生为隐修院的管理人。l4日,澳门主教平托•比埃达德(D. João Pinto da Piedade)批准起造隐修院。由于捐赠钱数不够,奥斯定会又斥资300帕塔卡用于建设。1622年4月29日正式建成启用,定名为“法国之岩圣母(Nossa Senhora de Penha da Franca)教堂”。法国之岩圣母信仰在1587年葡萄牙国王塞巴斯蒂昂征北时传入葡萄牙,16世纪末,里斯本市内东部即出现了“法国之岩圣母堂”。至此,法国之岩圣母信仰亦传入澳门,由于奥斯定会从教宗处获得“法国之岩圣母”信仰的垄断权,故所建堂交澳门奥斯定会管理。该堂建于西望洋山山顶,初冠名为“卑拿教堂(Penha Church)”。“卑拿”葡文意为“山岩高岗”。“卑拿教堂”后经修葺,并在大堂屋顶处竖有大理石雕刻的圣母像,故澳人又称其为“西望洋圣母堂。”这是当时澳门唯一的一座不是由天主教区或天主教教会教士所主持兴建的教堂。Manuel Teixeira, Macau e a Sua Diocese, Vol.9, p.271; Manuel Teixeira, Toponímia de Macau, Vol.1, p.89; 金国平、吴志良:《西望洋外文名称的由来》,载《东西望洋》,第287—288页;金丰居士:《西望洋圣母堂,位处天璇丽珠永不衰》,载《新报》2009年5月14日。

澳门奥斯定会开始建造西望洋圣堂

使用说明

检视全站索引

“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;

“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;

“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。

已经有澳门记忆帐号了? 登入

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)