汤若望是德国籍耶稣会士,1619年与金尼阁、邓玉函、罗雅谷等人同船抵达澳门,之后入京学习汉语,1630年经徐光启推荐与罗雅谷一道进入历局。

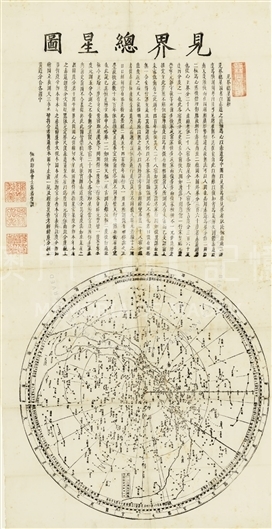

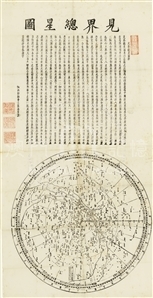

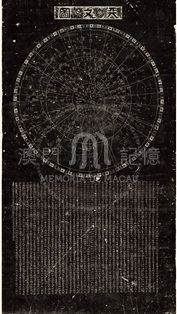

本图是西学东渐后的第一幅实测星图。明末崇祯初年,礼部尚书徐光启奉旨督修历法,在他的主持下对闽粤以北可见诸星进行了测绘,根据这些实测数据,汤若望编撰了本星图,并制作单刻本刊行。

星图以中国传统盖图方式和分圆周为三百六十五又四分之一度的古度来表示赤道经度(内圈)和分出二十八宿距度,并依西方制图学标准,按球极坐标等距投影绘制而成,收录1462颗星体。这张星图是近代天文学理论和中国实践相结合的成果,从恒星的测量和推算、星座的组织和体制、星图的形制和表绘方式等多个方面改进了我国传统星图的形式和内涵。由于该星图印张较大、印量少,加上单页刻本难以保存,以至于中国本土失传。汤若望曾两次寄送星图给教廷布佐神父(P. Buzu)。梵蒂冈图书馆现存两件《见界总星图》,分别是明代进呈初刊本和清代刻本,均为海内外孤本。

本图标题右边有一长方阴文篆印“功赞羲和”,左边署名“极西耶稣会士汤若望撰”,并有三方阳文篆印,分别是“通微教师”、“光禄大夫”、“汤若望印”。明清交替后,汤若望受到顺治皇帝的优待,1653年被授予“通玄教师”称号,后因避讳康熙之名玄烨,将“玄”字改为“微”字;1658年,汤若望被授予正一品“光禄大夫”,是文臣的最高官阶,并按例诰封其祖先三代正一品官衔。汤若望于康熙五年(1666)去世,故本图应是清代康熙初年的木刻本。

参考文献:

[1]. 潘鼐. (1991). 梵蒂冈藏徐光启《见界总星图》考证. 文物, (1), pp.65-73, 25, 图版六.

[2]. 潘鼐. (2009). 明《崇祯历书》汤若望、邬明著《见界总星图》(进呈本).中国古天文图录, pp.92-93.

[3]. (清) 阮元撰. (2012). 畴人传卷第三十二:徐光启, 冷守忠. 畴人传合编校注. 郑州: 中州古籍出版社, pp.283-293.

[4]. 魏特著. 杨丙辰译. (1949). 汤若望传. 台北: 台湾商务印书馆.

[5]. 方豪. (2003). 汤若望传. 中国天主教史人物传. 上海: 天主教上海教区光启社, pp.233-243.

关联资料

更新日期:2019/11/16

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)