关联资料

更新日期:2020/04/09

更新日期:2020/04/09

澳门虽无正式意义上的区域划分,但坊间有着“马黑祐”区的说法,指的是马场、黑沙环和祐汉区。该区原只有黑沙环及马场,曾是赛马用地及农地,70年代因城市发展需要进行了小规模的填海工程,发展成住宅区。及后,澳门首个大型屋苑——祐汉新邨在此地落成,“祐汉区”亦开始为市民所熟悉,而区中的祐汉市政综合体及祐汉街市公园,因祐汉新邨而得名。

澳门街市:祐汉街市

《永不回来的风景-澳门昔日生活照片》影集中有一辑《小贩生涯》,记录了七八十年前各行业小贩生活实况,活现眼前,让读者认识往昔小贩谋生情况。其实,小贩行业由来已久,到今天仍然存在着,起着推动经济发展的作用,在社会上扮演一个重要的角色。小贩出售的货品,有吃的和用的,品种繁多,都与居民日常生活息息相关,如老照片出现的卖扫帚、蔗、草药,租赁连环图书,补衫,铲刀磨铰剪……随着社会发展,环境变迁和人们需求,到了今天,不少街边小贩行业被淘汰了,但又以新的形式出现,售卖时兴货品,与往昔有所不同,反映了本澳社会经济和居民生活变化的一个侧面。人们为了谋生,又找不到工作,或是欠缺大本钱,于是就当小贩,做点小买卖,本小利薄,维持生活。按小贩买卖形式可分流动摊档和固定摊档,多是露天经营的,生意常受天气影响。固定摊档是在街边某地点设置档口摆卖,不会变动,方便顾客光顾。流通摊档则是小贩用担挑箩筐或手推车,载着货品,穿街过巷,到处呼卖;人们在家里听到呼卖声,而又是自己所需的物品,就会从家里跑出来光顾。呼卖声是“市声”的一种,别有情调。六七十年前,有小贩托着一扎长竹竿,沿街兜售,边行边叫:“衣裳竹”;也有布贩肩托多卷纱绸,在街上高呼:“靓纱绸”,藉以吸引顾客,他们的呼卖声各有节奏,在寂静的小巷长街响起,特别响亮,别有韵味。这种“市声”今已成绝响。

小贩生涯今昔异同(上)

在街上常见少年儿童持着一个“摇摇”玩耍,随意收放,手法纯熟,而且还弄出不少花样,使“摇摇”左右翻飞,上下伸缩,技巧高超。看来,这种玩意正在本澳流行。“摇摇”是利用惯性力学原理而设计的小玩意,结构简单,像哑铃似的扁圆物体,中轴由一条绳子系着;而绳的另一端则弄成小圈,以便套入玩者指中。玩时,将绳子卷入轴心,然后用力一甩,“摇摇”便沿着绳子急旋而下,至尽处用力一提,它又会沿绳回卷而上。如此这般,便可创出很多花式。据说,这玩意起源于菲律宾,原是某些部落的原始武器,用石头造成,重逾三磅,用一条长二十英尺的皮带操纵。一九二三年,一个美国人见到菲律宾士兵把玩这种变相的“武器”,灵机一触,回国后便设计出供儿童玩耍的“摇摇”了。其制作材料,初时是木质的,后改用铁质、塑料,且颜色多样,精巧美观。“摇摇”玩意曾数度流行本澳,但每次时间不长,当孩子玩厌了,它的热潮便过去了。一九八九年再度流行时,是与一家饮料公司大力推动有关,办法是免费赠送“摇摇”、举办花式比赛,倒也吸引一些少年儿童玩耍。二零零二年,自从卡通片集《超速摇摇》播出后,又带起一股摇摇热潮,青少年儿童几乎一人手执一个。不过,潮流一退,这现象便告消失。

摇摇玩意数度流行

沙梨头街市,命名源于其地处沙梨头。又因其位于海傍,街坊均俗称为“水上街市”。街市是与市民生活息息相关的建筑场所,能够反映出一个城市发展的进程与历史,而沙梨头街市的前世今生,正正见证了其所处区域的发展历程。

澳门街市:沙梨头街市

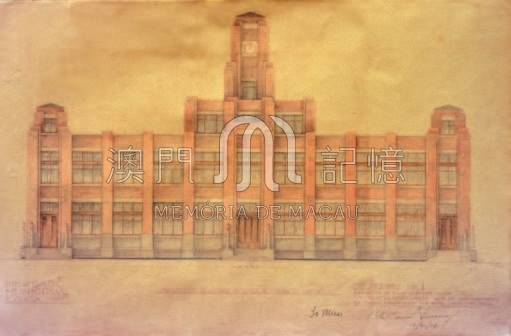

红街市(Mercado Municipal Almirante Lacerda)位于罅些喇提督市东街(Rua Leste do Mercado Almirante Lacerda)、高士德大马路(Avenida de Horta e Costa)、罅些喇提督大马路(提督马路)(Avenida do Almirante Lacerda)、罅些喇提督市北街(Rua Norte do Mercado Almirante Lacerda)之间。街市大楼,长44米,宽20米, 占地面积有880平方米。楼分三层,一、二层宽敞阔大,第三层狭高如塔,实用性不大,装饰性较强,衬托出整座建筑宏伟壮观;外绕以围墙,有露天回廊。因建筑物外墙为红色,故称红街市,又因其面对罅些喇提督马路,故又称提督街市。

澳门街市:红街市

下环街市所在地,是百余年前澳门的一处风景名胜──澳门新花园。在下环街一带填海后,荷兰东印度公司将河边新街至下环街之间的新填地买下,建成一个新的街区,在街区开设一个大型花园。园内遍植南洋奇花异果,饲养多种猿猴雀鸟,俨然一个亚热带动植物园。这里清雅优美,花木繁茂,每逢风和日丽,中外人士来此游园赏景。园门设在下环街口处,古罗马式门楼,配以铸铁闸门,气派非凡。后来成为了澳门土生富商李加禄(João Lecaroz)产业。

澳门街市:下环街市

台山街市(Mercado de Tamagnini Barbosa)位于青洲大马路 / 青洲新路(Avenida do Conselheiro Borja)、苏沙医生街(Rua do Dr. Ricardo de Sousa)、台山中街(Rua Central de T'oi Sán)之间。现为台山街市市政综合大楼,启用于2005年5月30日。该楼略呈曲尺形,长边楼长83米,宽13米,总面积3,520平方米;短边楼长51米,宽13米,占地有600多平方米。

澳门街市:台山街市

“澳门大笪地”年前在内港旧皇宫娱乐场前空地举办,场地搭建门楼、围板,逾百个固定摊档分成美食区、手信干货区、工艺纪念品区及游戏区,此外还有表演舞台,组织规划严谨。入夜后,灯火辉煌,人群挤拥,选购物品,光顾美食,观赏表演,仿如欢乐的嘉年华。这个具有现代气息的“大笪地”与我们记忆孩童时的“大笪地”不同。往昔百年间,本澳曾在康公庙前地、司打口前地、白眼塘、雀仔园等处出现,由来已久,后来都因环境变化,辟路建屋而陆续消失。所谓“大笪地”,其实是一幅大旷地,江湖卖艺人士及小摊贩自发地到来,聚集一起,没有组织,各占一角谋生,自然形成“市集”,反映了乡镇型经济和文化活动。档口有卖武、耍猴戏、玩魔术、下棋、看相、占卜、说书、讲古、唱龙舟、卖榄、熟食档等,入夜后开始活动,各档多以大光灯及火水灯照明,形成了“大笪地”的传统特色。那时,居民生活朴实,又没有什么文娱节目,晚上多往“大笪地”游逛,颇为热闹。“大笪地”自然成了大众游乐场,消闲休憩的好去处。如今,“澳门大笪地”是传统“大笪地”的演进,随着社会经济发展,经过重新包装,注入新内容,除摊档售卖物品外,还安排多姿多彩节目,有曲艺、演唱、舞狮,也有葡国土风舞,日本文化祭、菲律宾之夜等,显示澳门中外文化交流的特色,推动澳门旅游经济发展,这可说是现代“平民夜总会”式“市集”,也带有怀旧色彩。不管模式如何,只要显出经济文化特色,自然受到居民欢迎。

“大笪地”由来已久

| 人物: | 先拿.飛南第(Fernandes, Bernardino de Senna),1815-1893 |

| 祖利奧.阿爾伯圖.巴斯度(Basto, Júlio Alberto) | |

| 時間: | 民國時期(1911-1949年) |

| 1934年 | |

| 地點: | 澳門半島--花王堂區 |

| 罅些喇提督大馬路125號 | |

| 紅街市大樓 | |

| 關鍵字: | 街市 |

| 規劃設計圖 | |

| 圖紙 | |

| 紙質檔案 |

| 設計: | 祖利奧.阿爾伯圖.巴斯度(Basto, Júlio Alberto) |

| 資料來源: | 葉農:《澳門街市》,三聯書店(香港)有限公司、澳門基金會,2016,第53頁。ISBN 978-962-04-4022-9 |

| 典藏單位: | 澳門檔案館 |

| 語種: | 葡文 |

| 資料類型: | 圖片 |

| 建築圖樣 | |

| 彩色 | |

| 登錄號碼: | p0017521 |

使用说明

检视全站索引

“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;

“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;

“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。

已经有澳门记忆帐号了? 登入

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)