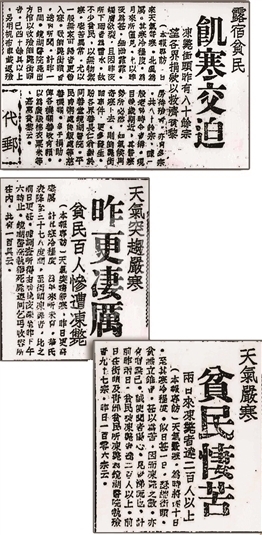

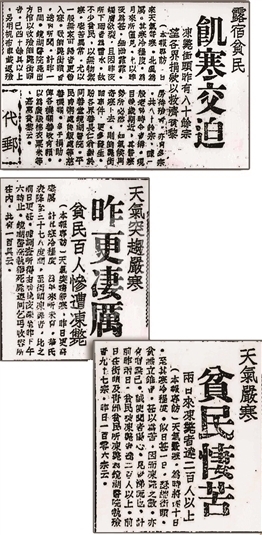

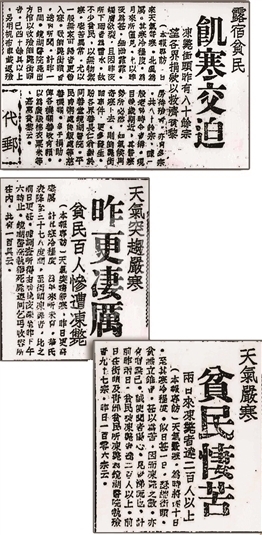

1942年2月13、14、17日,《華僑報》陸續報道天寒地凍,澳門難民的淒慘狀況。

風潮時期,人民生活艱苦,無糧食。因爲香港淪陷,無米運輸到澳門,以前很多物資都要靠香港運輸的,大多數人都因缺糧而餓死。當時人們主要是吃菜頭菜尾,吃粥水,後期連粥水也沒得吃。

那段日子,澳門每日都能看見有人在街上撿屍骸,差不多每個家庭都有人是餓死的,有些年青力壯的,其實有能力工作,但都無工作可以做,最後都是餓死。

關聯資料

更新日期:2019/11/20

1942年2月13、14、17日,《華僑報》陸續報道天寒地凍,澳門難民的淒慘狀況。

風潮時期,人民生活艱苦,無糧食。因爲香港淪陷,無米運輸到澳門,以前很多物資都要靠香港運輸的,大多數人都因缺糧而餓死。當時人們主要是吃菜頭菜尾,吃粥水,後期連粥水也沒得吃。

那段日子,澳門每日都能看見有人在街上撿屍骸,差不多每個家庭都有人是餓死的,有些年青力壯的,其實有能力工作,但都無工作可以做,最後都是餓死。

更新日期:2019/11/20

李勝,1926年在澳門出生,三個哥哥做裝修工(俗稱“做三行”)。幼時在華僑平民小學讀過四年書,稍大一點就鎅樹焗炭,1945年和平後,他剛十幾歲,就過香港學做木工。幾年後返回澳門,一直做木工維持生計,直至退休。

大家行友彼此團結

光緒十年(1884年1月28日─1885年2月14日)6月10日,澳門管理工程公所招人前往帝汶做泥水及木匠工人,每日做工時間,以10小時為額,所有做工器具,本人備辦。每月每人工銀16元。《澳門政府憲報》1884年6月14日第24號。

澳門管理工程公所招泥水及木匠工人前往帝汶

劉柱網,1927年在廣東新會出生,父親在澳門做傢俬,他十歲左右跟母親來到澳門。讀過四年小學。三年學師做木工。出師後到香港搵食,去過汶萊、沙撈越工作,參加建醫院學校。主要在香港謀生,1992年退休。回澳門後於澳門理工學院長者書院學習。

團結鬥爭爭取權益

陳社勝,1929年在澳門出生,父親早年去南洋學木工,後來回澳門結婚。1941年父親去世,母親生了11個孩子,有四個送了人。他讀過一些夜校,只會認字,不會寫字。學師九年才出社會工作,一直在澳門以散工的形式做木工,74歲時退休。

為了工人的權益

戴超,1917年在廣東新會出生,16歲來到澳門學師做傢俬。抗戰時期,他拉車謀生,被葡國兵強迫去打井水、洗廁所,遭受的痛苦令他一生難忘。抗戰勝利後去香港打工,1948年回澳門,1958年支援廣州建設,在廣州鋼鐵廠做工。1962年回澳門繼續做木工,1981年退休,去香港跟子女居住。

艱苦奮鬥一生

梁志豪,祖籍廣東新會,1937年在澳門出生。從爺爺輩起,祖孫三代都是木工。和平以後,陸續完成小學學業,讀完初一就跟父親、叔父學木工手藝。從1955年開始在澳門做木工,直到60多歲退休為止。

養成參與公益的習慣

羅泉,1929年在廣東四會出生,爸爸在他出世前被人打死,媽媽在他一歲多的時候離開他去了新加坡,外婆、舅父把他養大。1948年來澳門,之前,在香港學師造木。1950年去東帝汶做工,1955年返回澳門。在澳門主要為教會做些木工活,再去新聞的娛樂公司,從木工做到木工部管理人員,做了四十多年,直至2009年,他79歲時退休。

員工團結辦工會

| 時間: | 建國之後(1949-1999年) |

| 1942年02月13日 | |

| 1942年02月14日 | |

| 1942年02月17日 | |

| 關鍵字: | 澳門上架木藝工會 |

| 華僑報 | |

| 報刊 | |

| 新聞報道 |

| 資料來源: | 史友︰《澳門上架木藝工會口述歷史》,文聲出版社,2016年,第113~114頁。ISBN 978-99965-660-2-8 |

| 數位作品提供者: | 澳門上架木藝工會 |

| 權限範圍: | 澳門上架木藝工會授權澳門基金會使用。如需使用有關資料,需徵得有關版權實體的同意。 |

| 語種: | 中文 |

| 資料類型: | 圖片 |

| 新聞紙 | |

| 登錄號碼: | p0009710 |

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)