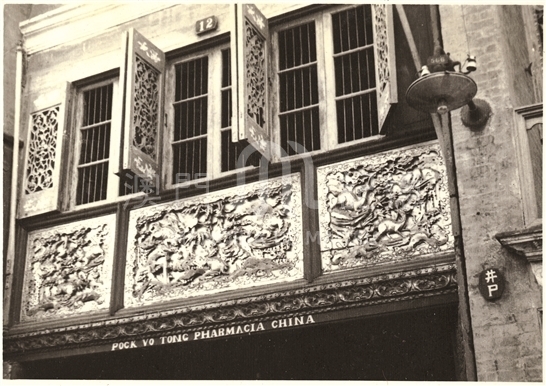

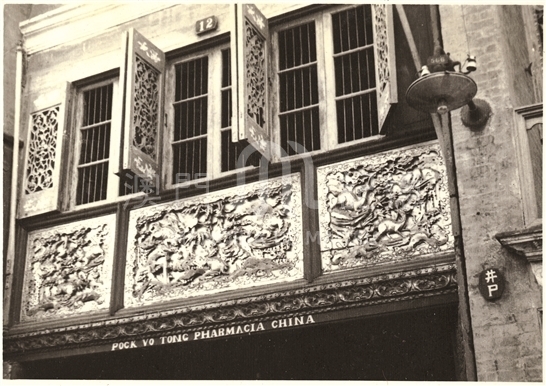

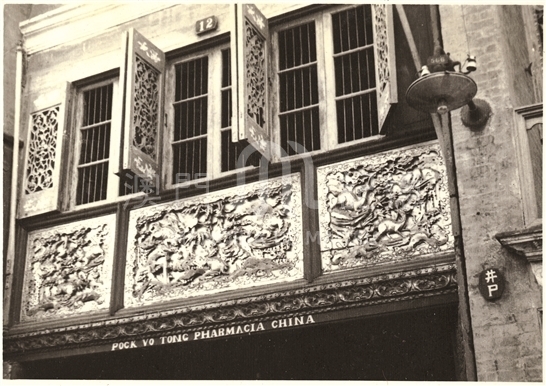

百頁窗及金木雕是昔日澳門華人住宅的特色,門旁“井P”,是屋內有水井的標誌。

關聯資料

更新日期:2019/11/16

百頁窗及金木雕是昔日澳門華人住宅的特色,門旁“井P”,是屋內有水井的標誌。

更新日期:2019/11/16

窗,是樓宇的眼睛,透過窗口可觀外面的世界;而窗門的結構,也影響建築物的外貌。現今窗門廣泛採用鋁質或鋼質的框架,鑲嵌玻璃,耐用美觀。往昔常見的百葉窗、雲母窗、彩色玻璃窗,隨着舊樓拆卸已逐漸減少,尤其是更早期的雲母窗及彩色玻璃窗鮮見。據《澳門紀略》説本澳樓房“外結鎖窗,障以雲母”;又歷史學者潘日明在《殊途同歸》中一章注釋,這種窗戶以前在福隆新街、天神巷、大堂里和水坑尾街均可見,又説“雲母和珍珠貝來自呂宋”。如今,在瘋堂斜巷一幢舊樓仍保留幾扇雲母窗。雲母是由蠔之類貝殼經加工打磨成片狀,大小相若,薄可透光,稱為“明瓦”,把它鑲嵌在窗上,代替玻璃,用木條緊夾,形成行列整齊的圖案,裝飾古雅。彩色玻璃窗,按窗花設計圖案鑲嵌不同顏色玻璃,富麗堂皇,當陽光透射進屋,投下彩色窗花影子,美麗多彩。記得小時侯在天神巷一家小學就讀,校舍原是一座古老大宅,課室的窗就是這種彩色玻璃窗,常捉影玩樂。百葉窗目前還是較多見,在荷蘭園望德堂附近、議事亭前地、褔隆新街舊樓還保留着。往昔本澳房屋建築雖中西式各異、但其窗門多用木造百葉窗,漆上深棕或綠色。這種窗,製作精巧,將多片橫幅木板如梯級似的相叠,中嵌一根圓木條,作縱軸串連,只要牽動縱軸,木葉就會隨之張開,透光通氣,或是關閉,防風防雨。這種窗很適合本地氣候應用。

舊式窗戶

民國三十八年 (1949年1月1日─1949年12月31日)5月28日,位於松山山麓的松山亭、半山亭落成,駐澳外交專員郭則範、澳督柯維納分別為半山亭、松山亭剪綵。為供遊人歇息,中華總商會理事長劉柏盈、副理事長何賢斥資興建了兩個水泥亭子,並於上年11月1日商人節當天舉行奠基禮。一為柯維納總督紀念亭,另一個稱商人紀念亭。一般俗稱前者為松山亭,後者為半山亭。《市民日報》1949年2月11日;李鵬翥:《澳門古今》,第125─126頁。按:施白蒂:《澳門編年史:20世紀 (1900─1949)》第278頁稱半山亭興建於1938年,有誤。

位於松山山麓的松山亭、半山亭落成

沿着大三巴牌坊左側的斜路漫步而上,在藍天的襯托中,土牆的背景下,可以看到一座古樸的、獨立的小廟。這是一座小得不能再小的建築物,但依然是兩進式。前面一個狹小的歇山式門廳,三面透風,沒有磚石砌成的牆壁,只用黑漆木條圍擋。不像通常的廟宇,前後兩進之間還有一個天井,這裡沒有,門廳與正殿直接相連。走進裡面,正殿也不闊大,就是數步之深。外面牆體以灰色為主。這是一座供奉哪吒的廟宇。

澳門世界遺產:哪吒廟

新口岸何賢公園新建了一座以白色為主調的“澳門回歸紀念亭”,周圍綠草如茵,背襯蒼翠松樹及棕櫚叢,色澤鮮明,顯眼突出;亭子雖然細小,面積只有七十五平方米,僅佔園地一隅,但外形特別,惹人注目,且與園建及環境協調,增添公園姿彩。亭子建築結構簡單,佈局簡潔,設計別具心思。整體建築由大小兩個圓形相連組成,其中大圓建有上蓋,可遮陽避雨,小圓則露天,透明光亮,外圍用綠色網狀欄柵裝飾,視野擴闊;亭內設有座椅,可供遊人休憩歇息。在大圓旁邊,即入口右側,豎立一幅灰黑色花崗石牆,高三米六,寬三米二,牆上部份鏤空,巧妙裝飾成“99”兩字,顯示澳門回歸年份;其旁則刻有“澳門回歸紀念亭”等字樣,説明築亭永久紀念澳門回歸祖國懷抱這一中華民族盛事。據介紹,它的內涵更豐富,大圓代表強大的祖國,小圓代表緊靠祖國的澳門,也寓意“一國兩制”,外形結構雖簡單,卻將精神融入建築設計中,渾然一體。亭子由澳門中華總商會耗資五十萬元興建,一九九九年十一月卅日動土,二零零零年三月十八日落成開幕,選址何賢公園內興建,也別具意義。何賢是中總已故會長,熱愛祖國,熱愛澳門,為澳門社會發展作出重大貢獻,澳門回歸,也是他生前的願望,今築亭紀念澳門回歸,包含着雙重意義。在亭子開幕時,特首何厚鏵等主持剪綵揭幕儀式外,並在亭旁種植一株白蘭樹,紀念千禧年植樹節。

回歸紀念亭

民國十四年(1925年1月1日─1925年12月31日)本年,由澳門富商盧廉若斥資興建的私人園林──娛園正式建成。該工程自1904年開始,前後耗時21年。全園採用中國傳統園林風格,建築面積達20500平方米,佔據當時澳門半島面積的1/16,主要包括盧氏大屋及春草堂等。因建築精美,風格獨特,與唐家花園、張園並稱澳門三大名園。 唐家花園,清末時建於望廈村內的一處園林,原為鄉郊田野,後旅港富商唐麗泉承購後,經營創建為園林。園前建古式大屋大楹,中有甬道進園。園中繁花夾徑,綠樹成蔭,有一巋然矗立之石山,嶙峋古錯,還有一畫閣華堂之大廈,內存珍異古玩無數。園之右隅,建一竹亭。園內有桂樹,池內植荷花。幽蘭芳草,茂林修竹,為清末民初之澳門名園。參見王文達:《澳門掌故》,第274頁。張園,又稱因樹園,為澳紳張仲球建,故稱張園。園在士多紐拜斯大馬路(Avenida Sidónio Pais)和雅廉訪大街(Avenida do Ouvidor Arriaga)交界處,正門面對二龍喉公園,後門靠文第士街。該園為花園巨宅,除張氏之居宅外,又辟有魚池、石山、亭台。始建時間不詳,約在清末。民國初年,有清朝遺老在此組建詩社“陶社”雅集吟詠。汪兆鏞有《題張仲球明經〈因樹園圖〉》詩。其中詠張園“十地二龍泉,結園三畝寬。百年喬木在,昕夕相盤桓。有堂可載酒,有池可垂竿。茂林與修竹,畦菊與畹蘭。濛濛罥綠煙,涼碧生畫寒。疏林此真意,何事七寶桂?況複耽禪悅,佛火飄旃檀。懸想衹陀林,亦作如是觀”。參見汪兆鏞:《微尚齋詩續稿.辟地集》,第14─15頁;章文欽:《澳門詩詞箋注(民國卷)》上冊,第124頁。陳樹榮、王寧光:《澳門傳統中式建築》之《盧廉若花園》。

澳門富商盧廉若興建的私人園林──娛園建成

盧家大屋乃用厚青磚建造的中式兩層建築,溫婉纖細,佈局精巧,係晚清時期仿照廣州西關大屋民居式樣而起的典型大宅。廬氏外面風光無限,內部宅邸豪華。廬家大屋又稱金玉堂,面積大約為400平方米,三開間三進格局,即分為門廳、茶廳(轎聽)及正廳。其中設天井多個,便於通風和採光。全幢建築整個中軸線上的空間通透,僅以屏風隔斷。

澳門世界遺產:盧家大屋

澳門的西望洋區,往時都是一些洋房西廈的聚集地,時髦別致,儀態萬千。然而,當你深入進去,會與阿婆井附近一座中國嶺南風格的深宅大院不期而遇。整座建築物質樸的外表顯露出氣派,簡約的裝潢透射出華貴,這就是聞名全澳的鄭家大屋。

澳門世界遺產:鄭家大屋

| 時間: | 民國時期(1911-1949年) |

| 1925年-1941年 | |

| 地點: | 澳門半島--風順堂區 |

| 福隆新街(Rua da Felicidade) | |

| 關鍵字: | 窗 |

| 建築藝術 | |

| 裝飾品 | |

| 裝飾藝術 | |

| 木雕 | |

| 井 | |

| 標誌設計 |

| 攝影: | 若瑟‧利維士‧嘉德禮(Catela, José Neves) |

| 資料來源: | 若瑟・利維士・嘉德禮:《永不回來的風景 : 澳門昔日生活照片》,澳門藝術博物館,2001,第107頁。ISBN 99937-29-26-4 |

| 藏品所有人: | 澳門基金會 |

| 儲存地點: | 澳門藝術博物館 |

| 數位作品提供者: | 澳門基金會 |

| 權限範圍: | 如需使用有關資料,需徵得有關版權實體的同意。 |

| 語種: | 中文 |

| 英文 | |

| 葡文 | |

| 資料類型: | 照片 |

| 黑白 | |

| 電子資料格式: | TIF, 4199x2966, 47.53MB |

| 登錄號碼: | p0000115 |

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)