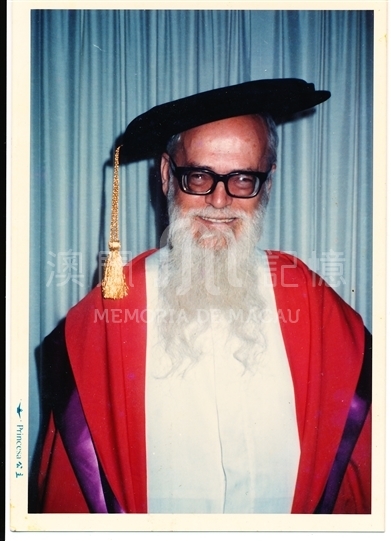

作為澳門著名史學家,他一生著述極豐,共有各種著作150餘部,為澳門政治、社會、歷史研究作出了重大貢獻。先後獲殖民帝國軍官級勳章、殷皇子勳章及葡國總督頒發“英勇”勳章,還獲澳門東亞大學榮譽博士學位。其代表作有《澳門教區》、《澳門的軍人》、《17世紀之澳門》、《18世紀的澳門》、《大三巴教堂》、《澳門土生葡人》等。2003年於葡萄牙逝世。

關聯資料

更新日期:2019/03/09

作為澳門著名史學家,他一生著述極豐,共有各種著作150餘部,為澳門政治、社會、歷史研究作出了重大貢獻。先後獲殖民帝國軍官級勳章、殷皇子勳章及葡國總督頒發“英勇”勳章,還獲澳門東亞大學榮譽博士學位。其代表作有《澳門教區》、《澳門的軍人》、《17世紀之澳門》、《18世紀的澳門》、《大三巴教堂》、《澳門土生葡人》等。2003年於葡萄牙逝世。

更新日期:2019/03/09

天主教神父,澳門史學家、漢學家。生於葡萄牙北部,1932年加入耶穌會。1936年完成古典人類及葡國文學高等課程,1940年獲布拉加大學哲學系大專學位,然後又前往西班牙南部學習了四年神學課程。1945年在波爾圖擔任神職,1948年2月前來澳門傳教。作為一名研究中國語言文化的專家,他一生撰寫了十多本關於歷史與詩歌的書籍,其中一些書籍被譯成日文。《殊途同歸──澳門的文化交融》為一部澳門文化研究力作,影響頗大。60年代初期,他創建了取潔中學,為澳門培養了不少人才。曾於1973年及1996年兩次被葡國政府授予勳章,並於1987年被澳門政府授予勳章。1998年底返葡,不久逝世。

潘日明(Benjamim Videira Pires),1916-1999

黎鴻昇主教在澳門出生。於2001年3月20獲教宗若望保祿二世委任為澳門教區助理主教。同年6月2日(聖神降臨節前夕),在澳門主教座堂領受主教祝聖禮。2003年6月30林家駿主教獲准退休,按教會法典規定,由助理主教黎鴻昇接掌教區教務,成為澳門教區首牧。上任後,黎主教首先關注善用資源、培育信眾、神職人員與教友的緊密合作,繼續為人服務,並宣揚天國福音。

黎鴻昇主教,2003-2016

高主教在葡國亞速爾群島出生。1938年來澳,自幼就讀於聖若瑟修院。1949年晉鐸後,曾任修院訓導主任、教授、院長。1959年在羅馬榮獲天主教法典學士學位。1963年及1965年曾任署理主教。1973年被選為代理主教,掌管教區事務。1976年獲教宗保祿六世委任為澳門教區主教,同年3月25日,在澳門主教座堂晉牧就職。1988年榮休,回葡國亞速爾群島家鄉定居。

高秉常主教,1976-1988

1902年獲任命為澳門教區主教。翌年來澳履新,神學生高若瑟隨行來澳,在聖若瑟修院繼續就讀。到任後,創辦澳門教區月刊,在新加坡建造聖若瑟新教堂及宏大的司鐸寓所,聘請方濟各會修女來澳在聖羅撒學校內工作,又邀請慈幼會士來澳開辦工藝學校。1918年在西望洋主教寓所去逝,先下葬在主教山露德聖母岩,後將遺骨移往葡國故鄉安葬。

鮑理諾主教,1902-1918

林家駿是澳門教區首位華人主教,林主教在香港出生,在澳門聖若瑟修院受訓。在新加坡傳教達十二年,成績卓越,並曾活躍於本澳文化界。1987年為澳門教區助理主教。1988年高秉常主教退休,林家駿真除主教職位。任內深受修會和政府之鼎力支持,大興土木,修葺或興建校舍、修院、聖堂、主教府大樓、會議中心、社會福利服務院舍等,以便繼續福傳事業。

林家駿主教,1988-2003

戴主教於1961年抵澳任主教職。曾參與梵蒂岡第二屆大公會議(1962年至1965年)全部的工作會議。在任內,公教社會服務及教育事業達到巔峰狀態。重新劃分堂區地界,創立花地瑪堂區及興建路環七苦聖母堂,首次選任華人為副主教。創建及擴建的機構與學校達二十所。1973年葡京病逝,享年五十三歲,葬於故鄉亞速爾群島。

戴維理主教,1961-1973

光緒二十三年(1897年2月2日─1898年1月21日)1月7日,明德祿主教在帝汶逝世。明德祿,1846年10月15日出生於沙維斯省(Chaves)的維拉得南特斯鎮(Vilar de Nantes)。他曾任澳門聖若瑟神學院教師、校監和校長等職。1875年任帝汶傳教會教務視察員,1877年任該傳教會總代理主教,1883年任特爾摩波利斯(Termópolis)主教和果阿輔理主教,1884年開始任澳門教區主教。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第288—289頁。

明德祿主教在帝汶逝世

光緒二十三年(1897年2月2日─1898年1月21日)2月4日,葡萄牙國王任命嘉惠勞(José Manuel de Carvalho)為澳門主教,4月19日獲教宗確認。翌年10月24日抵澳履任。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第312頁。

葡萄牙國王任命嘉惠勞為澳門主教

光緒二十四年(1898年1月22日─1899年2月9日)澳門望德堂本堂神父謝扳雲先生逝世,葬於西洋墳場,享年70歲。謝扳雲神父出身澳門書香世家,自幼飽讀詩書,後入聖若瑟修院學習,攻讀中、葡、法及拉丁文,曾奉派到葡萄牙晉鐸,以便深造。其葡文名為José Lucas Lema Sié。謝神父去世後,嘉惠勞主教派年青的鄧澤田神父接掌望德堂。林家駿:《澳門第一座華人堂區》,載《澳門教區歷史掌故文摘》,第77頁。

澳門望德堂本堂神父謝扳雲先生逝世

天主教神父,澳門史學家、漢學家。生於葡萄牙北部,1932年加入耶穌會。1936年完成古典人類及葡國文學高等課程,1940年獲布拉加大學哲學系大專學位,然後又前往西班牙南部學習了四年神學課程。1945年在波爾圖擔任神職,1948年2月前來澳門傳教。作為一名研究中國語言文化的專家,他一生撰寫了十多本關於歷史與詩歌的書籍,其中一些書籍被譯成日文。《殊途同歸──澳門的文化交融》為一部澳門文化研究力作,影響頗大。60年代初期,他創建了取潔中學,為澳門培養了不少人才。曾於1973年及1996年兩次被葡國政府授予勳章,並於1987年被澳門政府授予勳章。1998年底返葡,不久逝世。

潘日明(Benjamim Videira Pires),1916-1999

明朝萬曆年間來華的耶穌會傳教士,天主教亞洲教區巡視神父。字立山。意大利人。生於那不勒斯,出身名門望族。19歲時獲得帕度亞大學法學博士。1566年在羅馬入耶穌會,同年入聖安德修院,晉司鐸後任修院教習。1573年被任命為視察東印度及從果阿到日本之間各地耶穌會使團教務的巡視神父。多次巡歷亞洲各國,在印度、日本及中國海上航行往來32年,被尊為“東方宗徒”。1574年(明萬曆二年)3月21日,范禮安隨第27批耶穌會遠征隊41人由葡萄牙里斯本出發,9月6日抵達印度果阿。1577年(明萬曆五年)9月離開果阿,經馬六甲於9月6日到達澳門。范在澳門居住兩年,他熱切希望在中國傳教,但遇到一些困難。據另一位神父曾德昭(Álvaro Semedo,1586-1658)的文字記載,范在澳門學習時,有一日遙看窗外大陸,大聲呼喊:“岩石!岩石!汝何時得開!”(《中國通史》)他意識到澳門地位的重要性與日俱增,因此,在中國傳教必須學會漢語。他向耶穌會總會提出建議,希望在澳門建立一所高等學校,培訓東方傳教士,並致函印度教區主教魯伊玆(Vincent Ruiz),請他派人到中國學習漢語。應他的要求,其後不久,羅明堅(Michele Ruggieri,1543-1607)、巴范濟(François Passio,1551-1612)、利瑪竇(Mateu Ricci,1552-1610)等遂奉命來澳,學習漢語,然後進入中國內地傳教。澳門培養教士的聖保祿學院規模逐漸擴充,萬曆年間耶穌會士最多時約有80人,為當時馳名遠東的最大修院。范禮安一度將日本活字印刷廠遷至澳門,印行宗教書籍。1579年7月,范離開澳門前往日本傳教,勸說有馬郡藩主及其家屬入教,並親自為之授洗。1582年3月回到澳門,年底赴果阿,後晉升為省主教,在果阿設主教府。1583年再次被任命為東印度的巡視神父,1587年任亞洲地區巡視神父,1588年回澳。以後,又三次往返於澳門、日本之間。1606年1月20日在澳門逝世。著有《1580-1599年關於日本與中國通訊》、《致日本及印度各族虔誠基督徒的公開信》等。

范禮安(Alessandro Valignano),1539-1606

天主教耶穌會傳教士。西班牙納瓦拉(Navarra)人。澳門大三巴牌坊上有其雕像。1525年赴巴黎大學學習,1530年獲藝術碩士學位。至1536年受聘為多爾麥─博維(Dormais-Beauvais)學院教師。在此期間與當時在巴黎大學學習的羅耀拉(Inácio de Loiola)為室友,二人過從甚密。時人戲稱他們的宿舍為“耶穌會”(Societas Jesus)。1534年沙氏與另外五個同伴協助羅氏成立耶穌會,立志向聖地進軍或完成任何梵蒂岡派遣的任務。聖方濟各‧沙勿略1537年晉鐸神甫。1539年,葡王唐若奧三世(D. João III)邀請其瞭解東印度的風土人情並統領傳教事務。1540年,沙氏應葡王盛邀,隨葡萄牙駐教廷使節來到里斯本。時值耶穌會獲教皇保羅三世(Paulo III)1540年9月27日教諭批准立會。1541年4月7日耶穌會正式宣告成立。羅耀拉被推選為首屆會長。1540年,沙氏搭乘前往印度出任總督的M. A .索札(Martim Afonso de Sousa)的船隻東來。葡萄牙王家東方保教會包括1534年成立的果阿教區下屬的大片地區。其管轄範圍從好望角至遠東。經教皇的永久授權,葡萄牙國王在此區域內,對無論是否在其治下的領土擁有保教權,即對居民傳教、開闢教區、設立教堂、提出主教及其他高級教職候選人、供養神職人員、維持宗教機構。沙勿略1542年5月6日抵達果阿。1549年4月初離開果阿前往日本,8月15日抵達日本鹿兒島。當沙氏成功施洗百餘日本人後,遭致佛教僧侶疑忌。鹿兒島領主在當地佛教慫恿下,開始禁止天主教。沙氏遂往平戶、山口、京都等地傳教。1551年11月22日離開船井郡返回印度。1552年2月中旬抵達果阿。在視察了當地的教務後,於1552年4月14日再次離開果阿東來,準備前往中國傳教。由於當時嚴厲的海禁,沙氏不得入華,於是同一華人達成交易,出200公擔胡椒的代價,請其偷渡入境。但在此計劃未實施前,沙氏身染熱病,於1552年12月2-3日間在上川島北部三洲塘與世長辭。

聖方濟各.沙勿略(Xavier, Francis, St.),1506-1552

天主教傳教士。字涵璞。日耳曼人,1611年入耶穌會。1620年抵澳門。崇禎二年(1629)徐光啟薦修曆法,所譯曆書有《測天約說》二卷、《大測》二卷論述弧三角、《黃赤道距度表》一卷,譯有《割圜八線表》六卷。1630年病逝於北京。

鄧玉函(Joannes Jerrentius),1576-1630

天主教傳教士。字敦伯。比利時人。1641年入耶穌會,1658年抵澳門。1660年(清順治十七年)自陝西奉詔赴京,助湯若望修曆。1669年(康熙八年)授欽天監副職,所造天文儀器,計有黃道經緯儀、赤道經緯儀、天體儀、地平經儀、經平緯儀(即象限儀)、紀限儀等,又撰《新製靈台儀象志》16卷,以說明各儀之製法、用法及安置法,並有繪圖。1674年(康熙十三年),授欽天監監正,加太常寺少卿職銜。十七年(1678年)又成《康熙永年曆法》32卷,加通政使銜。1688年病逝,康熙以其治曆勞苦功高,賜諡號“勤敏”,為西洋教士蒙賜諡號之始。

南懷仁(Ferdinand Verbiest),1623-1688

耶穌會傳教士。法國人。1594年入耶穌會,1610年來華。次年至南京,隨郭居靜(Lazarus Cattaneo)、高一志(Alphose Vagnoni)神父學習華語。他是第一個向教廷請准以中文舉行彌撒,行其他聖事,以及誦念日課的。金尼閣在歐洲時,遍歷意、法、德、比諸國,其主要目的是向各方募集書籍。明萬曆四十六年(1618)金尼閣與其他22位教士再度來華。明泰昌元年(1620)抵澳門,帶來了大批藏書,後來分批運至北京,對中外文化交流有所促進。

金尼閣(Nicolas Trigault),1577-1628

明末清初畫家。字漁山,號墨井道人。江蘇常熟人。幼學畫,稍長學琴。自幼領洗,又多與西人牧師、神父往來。1681年,吳歷決意隨柏應理神父赴羅馬覲見教皇,原欲經澳門乘荷蘭船赴歐洲,已至澳門,未能成行,遂留居澳門約五個多月。1682年在澳門時加入耶穌會,受洗名為西滿‧沙勿略,並遵習俗取葡式名雅古納。常居聖保祿教堂,吟詩作畫,有《漁山袖珍冊》、《白傳湓江圖卷》、《秋山紅葉圖》、《山水雲軸》等等。此時之繪畫,明顯有吸收西方繪畫藝術之處。同時還著有《三巴集》,“三巴”即以其居地澳門聖保綠教堂之譯音為名,其《澳門雜詠》30首,均與澳門有關,實為早期澳門重要的文學史料。1682年離澳,在江浙一帶傳。1718年卒於上海。

吳歷,1632-1718

文德泉(Padre Manuel Teixeira),1912-2003

| 人物: | 文德泉(Teixeira, Manuel)(神父),1912-2003 |

| 時間: | 民國時期(1911-1949年) |

| 1912年 | |

| 回歸祖國(1999年-) | |

| 2003年 | |

| 地點: | 葡萄牙 |

| 關鍵字: | 天主教 |

| 教育 | |

| 神職人員 | |

| 教師 |

| 資料來源: | 吳志良、楊允中編︰《澳門百科全書》,澳門基金會,2005年,第82頁。ISBN99937-1-032-6 |

| 語種: | 中文 |

| 登錄號碼: | i0000004 |

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)