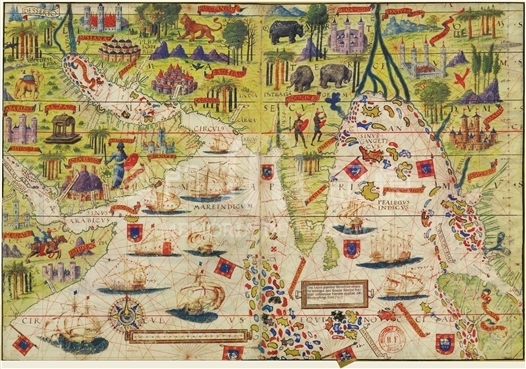

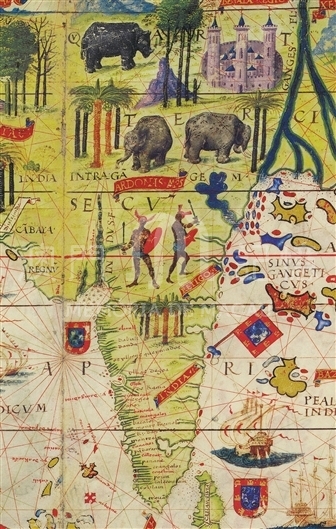

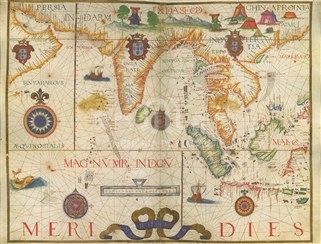

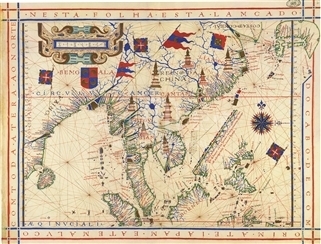

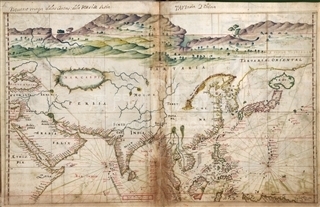

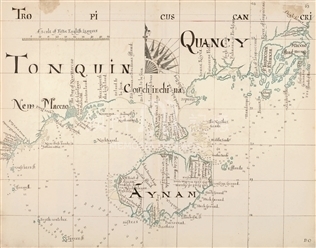

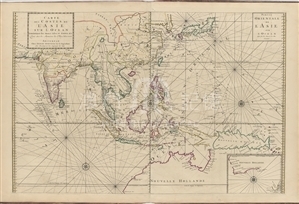

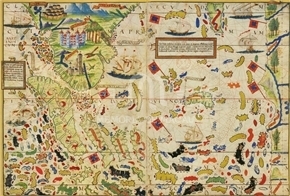

19世紀末,位於巴黎的法國國家圖書館獲得了一部珍貴的手繪地圖集,由於它的最後一位私人擁有者名叫米勒(Miller),所以,這部地圖集被人稱爲《米勒地圖集》(The Miller Atlas)。目前普遍認爲,《米勒地圖》的繪製者是當時葡萄牙最著名的三個製圖學家:老奧門(Lopo Homem),老雷內爾(Pedro Reinel)及其兒子小雷內爾(Jorge Reinel)。現在所見到的《米勒地圖集》共由4張羊皮紙組成,每張羊皮紙正反面都畫有一幅地圖,共有8幅地圖(大小都爲410×590mm),分別是:“印度洋北部地區圖”,“大西洋圖”,“巴西圖”,“東印度地圖”,“歐洲圖”,“亞速爾群島圖”,“地中海圖”,“摩鹿加群島圖”。據推測,此地圖集本來應當包括整個世界的,但包括非洲地圖在內的其他地圖大概已經佚失了。《米勒地圖集》問世之時,葡萄牙人已經在印度洋地區活動了20年,且逐漸確立了殖民霸權。所以,《米勒地圖集》中的這幅“印度洋北部地區圖”比較清晰地展示了從紅海到馬六甲海峽的廣大地區。印度洋上花花綠綠的大片海島,實際上是指現在的馬爾代夫群島。印度洋上有個方框中寫有注文,以提醒航海者注意:“此盛産磁石。因此,用鐵釘打造的船隻在此會突然停止行進。”地圖右下方,接近馬六甲海峽入海口的海面上,標有“尼科巴(Nicobar)群島”,其位置與現代地圖相仿。現在的蘇門答臘島,在此地圖上被稱爲“塔樸羅本島”。古希臘羅馬時代西方人就獲知此島,將它視爲東方最大的島嶼,但在衆多地圖上一直比較混亂,或以此名指斯里蘭卡島,或以此名指蘇門答臘島。而在這幅地圖上,則明確地標出了斯里蘭卡和蘇門答臘的不同位置。蘇門答臘北側的海峽,就是馬六甲海峽,形狀畫得比較正確。這幅地圖是葡萄牙人在印度洋長期活動的産物。

本圖複製自澳門科技大學圖書館所藏《米勒地圖集》,該複本系2006年M. Moleiro Editor 公司從法國國家圖書館限量複製的高精度版。

[1]Miró, M. (2006). Atlas Miller. Barcelona: M. Moleiro Editor.

[2]. Shirley, R. W. (1983). The mapping of the world: Early printed world maps, 1472-1700. London: Holland Press.

[3]. 龔纓晏. (2011).《米勒之地集》之謎. 地圖, 02期.

關聯資料

更新日期:2019/11/15

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)