萬曆二十二年(1594年2月20日─1595年2月8日)10月28日,本日出版的《澳門聖保祿學院年報》報導了剛建成不久的聖保祿學院的整體面貌: (聖保祿學院)依山勢而建,周圍有高牆環繞。兩間帶有閣樓的寬大房宇露出牆頭,如同兩座城堡,其間有個美麗的庭院。沿牆有條走廊,其間有數個小房間。由於地勢關係,小房間地面與兩間大屋宇的閣樓一般高低。山腳與山上通過兩個階梯相通,還有一個帶庭院的教學區和正門。正門處有幾間辦公室。再向上走,又有幾間供教師職員使用的寬適房間。正門前面,還有一座封閉式的極大庭院。整個庭院可容納四十名教士,而且居住條件十分舒適,因為除了四個教學區外,上面還有十九個房間、兩個大廳、兩間教室和一間極大的藥房。下面還有另外七個房間和十分舒適的辦公室。范禮安視察員還決定再建一間新飯廳,因為目前使用的飯堂是借來的。如果需要的話,我們還有許多地方可以建更多的設施。范禮安本年11月9日的信也描述了新學院的全貌: 在神的幫助下,我們完成了日前在中國(澳門)建造的學院的建築。此外,與會院分開的建築中已開始有人居住,現在學院生活著19~20名耶穌會士。學院毗鄰會院,因此,打開一扇門,就可以從一方進入另一方,但它們是完全分離的。雙方既見不到,又無法聯絡,連窗戶都沒有。兩者一牆之隔,所以牆既是修院的終點,同時又是學院的起點。不僅如此,我們還在與學院相連的兩座山的周圍建造了一道非常堅固的土牆,圍牆包圍著(學院)。直到工程完全結束,曼達琳(mandarim)們沒有干預它,我想他們不可能干預它。除了已經到手的大塊土地,我們還在學院中擁有視野良好的別墅,它可以使修道院得到很好的保養。如果遠望大海和整座城市,學院仿佛位於山體的中央位置。山麓處有門,通往另帶庭院的修院和學校,它們(修院和學校)可以通過修建極好的二、三段階梯,通往(它的)上方。此前已完成的建築工程,是擁有三個教室的學校中庭,如有必要,還可以再建造第四、第五個(教室)。這些教室側旁是學院的大門,還有禮拜堂和小型香房。此外,還有神父會見來訪者以及學生進行告解的接待室、面向大門通道的其它修院。它們已成為存放學院物資和即將送往日本的物資的倉庫。在這一切的上面,是日本省代理人(他同時也是學院的司庫)生活,並與它們分離的另一所大房子,其中保存著每年送往日本的大部分生絲、棉布和所有的方物。這間修院非常寬敞,而且設備良好。在那里不會影響修院,與外國人和中國人進行交涉極為合適。在大門與倉庫的上方,還修建了通往管區代表所在修院的其它通道,那里有5間小房子。這些(小房子)咸了修院職員修士與副院長的住所。在它的下方,還有附帶僕人修院的另一個中庭和可供學院之用的非常良好的巨大菜園。從那兒再往上,山腰處是學院嶄新建築的全部。它們建造得如同城牆一般,在不同端部還建有兩個突出的棱堡。此外,一個非常大的中庭佔據了從一個棱堡到另一個棱堡之間的所有空間。被我們稱為棱堡的這兩個修院,一個是平房,還有一個是二層樓。城堡部分全部由小房間組成,他們都是平房。因為是在山上,沒有更多的餘地,但所有的房子都與棱城堡一樓一樣高。其中一個(棱堡)之內,有用作休息和圖書室的巨大而涼爽的房間。在另一個(棱堡)的二樓,有兩個非常寬敞的醫務室。那里還有禮拜堂和三個小房間。在這個棱堡圖書室的下方,還有另外一個附帶禮拜堂的大廳,那里給修道士們做彌撒之用。在醫務室的旁邊,是非常舒適而清潔的廁所。除了上述教室,大門及其上方小房間,學院的新建築中有兩個禮拜堂,大門處還有第三個(禮拜堂)。此外還有上下兩層的大房間用作休息和圖書室,還有19間小屋和醫務室的大房間,因此,上下兩層可供40名耶穌會神父與修道士們舒適地起居。再往上還有大廳和醫務室的空間,還有9至10間單人房間。整個建築都在高處,涼爽且視野開闊,一側的山頭阻擋了有害於健康的惡風,另一側豁然開朗,可眺望大海,吹來有益於健康的好風。學院的建造考慮到居住於此的日本修士,他們在自己家中的生活是井然有序並且乾淨的,所以(學院的)建築也必須應當非常整潔、井然有序並且是涼爽的。如前所述,這一切都已經完成,剩下的只有食堂、與之連接的大廳和廚房,在神的幫助下,它肯定會迅速建成非常舒適的場所。建造它們的場所已經確定,現在我們正在使用由兩間小房子構成的臨時食堂。對目前學院中的人來說,它已經夠用了,但必須在原定的場所建造非常寬敞而舒適的另一所(食堂)。在神的幫助下,不到1000杜卡多的錢就可以建成應當建成的所有部分。 1594年10月28日《澳門聖保祿學院年報》,轉引自李向玉的《漢學家的搖籃:澳門聖保祿學院研究》,第33—34頁。曼達琳,葡文作mandarim,意即中國官員。《澳門記略》卷下《澳蕃篇》之《澳譯》作老爺,音譯為“蠻的哩”;湯彝:《盾墨》卷4《澳門西蕃》稱“官曰滿的”。1594年11月9日范禮安在澳門寫給耶穌會總會長的信,轉引自高瀬泓一郎的《キリシタン時代の文化と諸相》,第348—353頁。

清乾隆四十六年(1781年1月24日─1782年2月11日)10月28日,澳門有三位船主向仁慈堂借貸4500兩白銀前往東京王國貿易,當時東京正值國內戰爭,當地的國王俘虜了他們,讓他們對付敵人。其中兩艘船逃回澳門,另外一艘船的船長安東尼奧•羅德里格斯(António Rodrigues)則被他們殺害。同時,還有一名叫卡斯特羅•布朗科(Joaquim Carneiro Machado Castelo Branco)的船主,他貸款4000兩白銀,駕駛“庇護聖母和聖心(Nossa Senhora do Amparo e Almas Santas)”號遠航交趾支那、馬六甲,甚至到達巴達維亞。18世紀60年代以 後,隨著澳門海上貿易形勢的好轉,澳門財政收入逐年提高,仁慈堂和議事會成為澳門海上貿易投資的主要債權人。一般的規則是,澳門商人或船主,以20%利率向仁慈堂和議事會舉借貸款,用於海上貿易投資。航行歸來後,以貿易所得償還貸款及利息。從1761年至1781年的20年間,仁慈堂共給澳門302名葡商貸款,共貸出款項480855兩白銀,獲得貸款而投入海上貿易的船隻達207艘次。Manuel Teixeira, Macau no Séc. ⅩⅧ, p. 615; 施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第179頁。Benjamin Videira Pires, A Viagem de Comércio Macau-Manila nos Séculos ⅩⅧ, pp. 60—61及pp. 95—99; A. M. Martins do Vale, Os Portugueses em Macau: 1750—1800, p. 251, Quadro No.. 11;張廷茂:《明清時期澳門海上貿易》第5章,第359─361頁。

清乾隆五十三年(1788年2月7日─1789年1月25日)10月28日,方濟各會安伯老(Martin Palau)修士在澳門逝世。安伯老,方濟各會在華最後一位醫生。1720年生於西班牙之阿爾卡紮爾 (Alcázar)鎮,17歲入會。1747年8月抵達馬尼拉,並在馬尼拉王家醫院 和方濟各修道院診所學醫。1753年抵達澳門。安伯老抵澳,立即重整方濟各修道院的藥房,添置和配置許多藥物和藥品。另外還在修道院附近開出一塊地,用來種植藥材,這樣為方濟各會澳門行醫節省了不少錢財。他為人恬淡,仁慈而善良。各種患者,從窮人到富人,只要有求於他,他都認真為其診治。因而得到了澳門居民的愛戴,人稱“安哆呢第二”。Severiano Alcobendas, Religiosos Médicos de la Província de San Gregorío Magno de Filipinas, in AIA, Tomo 37,1934, pp. 101—103;董少新:《形神之間——早期西洋醫學入華史稿》第1章,第97—98頁。

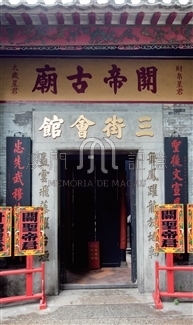

同治十年(1871年2月19日─1872年2月8日)10月28日,籌建華人鏡湖醫院代表、澳門華商沈旺、曹有、德豐、王六(祿)四人在澳門公物會公所註冊立約。沈旺又名沈榮煜,澳門早期著名華商,沈姓為望廈四大姓之首,同治六年(1867)重修觀音古廟時,沈榮煜即是倡建值事之一。在本年向葡王祝壽的四名華商代表中,沈旺名列第二。1874年澳門各行公推鏡湖醫院值理時,沈榮煜為首總理。道光二十八年(1848)在望廈村擁有51餘畝土地的沈遐齡堂即為沈旺之商號。曹有,又名曹應賢。在澳門有曹存善堂、曹連益堂等商號,並擁有大量物業,為澳門早期重要華商。德豐,為鏡湖醫院四位代表中的第三位,而在倡建值理芳名中則稱“德豐號”。德豐應為“德豐號”東主省去其姓之稱謂,澳人或慣以商號名稱其人。本年向葡王祝壽的四名華商代表中,德豐亦名在其一,可知其為澳門重要華商。王六,又名王祿,福建晉江人,先世即移居澳門,至王祿時,有商號集成堂、紹昌堂等商號。性仁厚,樂善好施,曾重修媽閣廟、觀音堂及蓮峰廟時,捐產助償。同治間,以紹昌堂名義承購宏隆坊內猶太人經營的庇厘喇洋行之地,並填築海灘,合成一片,辟街建屋,建大小鋪戶160餘間,整個福隆新街地區,大半為集成堂物業,成為澳門首富。《倡建鏡湖醫院碑記》,原碑現存鏡湖醫院內。湯開建、馬根偉:《清末澳門鏡湖醫院的建立和發展》,載《澳門研究》第31期,2005年12月。《重修觀音古廟碑誌》,載譚世寶:《金石銘刻的澳門史:明清澳門廟宇碑刻鐘銘集錄研究》,第329頁。阿儒達宮圖書館手抄古籍54-VIII-32,第39頁C,見《葡萄牙圖書館檔案館藏中文文獻:1668-1871》第l冊,第53頁。《清代澳門中文檔案匯編》上冊《沈遐齡堂具報在望廈等處稅田報單》,第78頁。林廣志:《晚清時期澳門華商與華人社會》第6章,第294頁,暨南大學中國古代史博士論文,2005年。阿儒達宮圖書館手抄古籍54-Ⅷ-32,第39頁C,見《葡萄牙圖書館檔案館藏中文文獻:1668-1871》第l冊,第53頁。王文達:《澳門掌故》,第227頁。

一、 西洋公物會所發本醫院地紙照稿刻列西曆1871年10月28日在澳門公物所有華人沈旺、曹有、德豐、王六等四人,是華人鏡湖醫院公舉前來稱1870年6月21日公物會大憲,當堂准許建華人醫院在三巴門外,該地租銀壹大圓,此係做醫院日後該地另做別樣則另議加租,公物會大憲吩咐立明地界,將該地交與鏡湖公司管理。同治辛未拾年九月吉日立二、 善信送義地癸酉年(1873年)崔凌雲送義地一段土名較場埔癸酉年(1873年)義安堂送義地一段土名較場埔與前地左右相連丁丑年(1877年)宋卓卿等三十一位仝送義地一段土名荷葉埔壬午年(1882年)置義地一段土名老鼠坑癸未年(1883年)林靄卿送義地一段土名白石坑口蘭埔三、 送義地序為施捨湯藥,濟貧病使其長壽,不治而死亡者,須殮葬,前同事致送義地安葬幽魂,敬送善地三段,今未雨綢繆,現再送山地土名荷葉埔,縱橫十九畝,為醫院西歸義塚。此碑刻上幾個年份,善長送義地,最遲是癸未年(1883年)立此碑時間,應該是建院後十二年。

光緒元年(1875年2月6日─1876年1月25日)10月18日,為妥商辦理粵澳事宜,澳督委派大西洋澳門船政官兼管海面巡捕兵丁戰船總兵官映(João),率同澳門督署內羅書記、大西洋澳門翻譯官愛德華多‧瑪琪仕、澳門督標中軍唦哨官三人,駕嗲造兵輪船由澳晉省,拜會兼署兩廣總督張兆棟。本日2時在兩廣總督署,就澳門華商船只常被海關巡船拿解上省,請為酌量體恤一事,雙方舉行了會談。嗣後,澳門方面又送來章程、告示八張。28日,港務局長若奧‧斯卡尼西亞因完成與廣州政府協商海關申報單的任務而受到贊許。《明清時期澳門問題檔案文獻匯編》第3冊《葡國駐澳門總督羅為委員赴省商議兩國事宜事致兼署兩廣總督張兆棟照會》,第72—73頁。《明清時期澳門問題檔案文獻匯編》第3冊《兼署兩廣總督張兆棟為請赴省晉謁均已閱悉事覆葡國駐澳門總督羅照會》,第73頁。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第202頁。

光緒八年(1882年2月18日─1883年2月7日) 2月28日,政治、文學與新聞週刊《澳門土生人報》(O Macaense)創刊。原由大眾印刷廠印刷,後改由商務印字館(Tipografia Mercantil)印刷。其出版人和主編為貢薩爾維斯‧希爾瓦(Manuel José Maria Gonçalves da Silva)。希爾瓦於1885年10月21日英年早逝,接任主編者為小若阿金‧巴士度律師,主要撰稿人有澳門土生人伯多祿‧巴爾卡 (Pedro da Barca)、哈爾特‧米勒(J. L. Hart Milner)和派特里西奧‧路斯(Patrício José da Luz)。由於撰稿人多為瞭解本地情況的澳門土生人,故文章內容頗具本地特色。該份週刊於1886年10月28日停刊。Manuel Teixeira, A Imprensa Periódica Portuguesa no Extremo Oriente, pp. 47—48; 林玉鳳:《澳門葡文報章的發展特點》,載《澳門研究》第10期,1993年3月。

民國十九年 (1930年1月1日-1930年12月31日)10月28日,澳門財政總局在本局大堂內將澳門番攤生意出投,招人承充,以5年為期,即自1931年2月1日起至1936年1月31日止,並列15項章程。是日最高出價1266000元,但未獲通過,並再定於11月8日再將番攤生意開投,並列15項章程。12月8日,此項生意由澳門商人黃叔平、范潔朋、李漢池、馬鬥南、伍於漢等人組成的源源公司出價140萬元投得,5年按櫃銀共為466666. 7元。根據承充合同第10款規定設立一等番攤館1間,定名為“豪興 (Hou Heng)”,設在總統酒店5樓和6樓。故坊間多稱源源公司為“豪興公司”。但至1934年9月4日,為澳督巴波沙註銷合同,而該公司尚久國課衙門按櫃銀14萬元,後國課衙門上控澳門法院追討。檔案中的領銜承充人黃叔平為前鏡湖醫院值理、源泰昌永義堂東主。范潔朋1880年生,廣東南海人。早年受知於兩廣總督譚鐘麟,派赴日本考察商務。1911年,加入中國同盟會。自1922年起,擺脫軍政兩途,從事工商實業,分別於羊石、澳門兩地創辦亞通製造廠、置業公司,曾任廣州市參事、香港出口爆竹商會主席、澳門兵災慈善會主席、全國經濟建設運動委員會委員、香港華商總會值理、澳門中華總商會主席、鏡湖醫院慈善會主席、同善堂值理、鏡湖護士學校校長、望德女中和聖羅撒女中校董等。1936年國大選舉,當選澳門華僑區監督。《澳門政府憲報》1930年第29號,第585頁;第36號,第698頁;第44號,第955頁;Ano de 1935-Boletim Oficial de Macau-No. 50-14 de Dezembro, p. 1481; COTA: AH/AC/P-12885, MIC:Al159. p. 26.吳醒濂編:《香港華人名人史略》之《范潔朋》,第33頁;何文翔:《香港富豪列傳》之二之《傅老榕》;《澳門總體統計回顧》,澳門官印局1994年編印;明士:《澳門博彩業巨擘:旅遊娛樂公司》,載《廣東文史資料》第47期,1986年。

霍英東,原名霍官泰,原籍廣東番禺南沙(今屬廣州市南沙區),生於香港四大原住民系中疍家人。港澳企業家、傑出社會活動家。[1] 英東是艇戶出身,在兄弟姐妹中,排行第四。祖父霍達潮擁有帆船來往港澳間運輸貨物,父親霍耀容繼承祖業。 1930年一次風災中,兩個哥哥翻艇溺亡,之後父親患癌病逝。母親帶著英東及一姐一妹上岸生活,在香港灣仔石水渠街居住。英東小時入讀帆船同業義學,後轉往敦梅小學,1936年考入皇仁書院讀中學,為圖報國,取名“英東”,意思是英武地屹立在世界的東方。香港淪陷期間,英東被迫停學並從事苦力工作謀生,後來家裡湊足資本,在灣仔鵝頸橋開辦“有如雜貨鋪”,以買賣各種物資獲利。 50年代,韓戰爆發,英美根據聯合國決議,對中國實施禁運。而從日本、台灣及至東南亞的包圍圈中,香港和澳門成為最後的缺口。香港當局嚴格執行“全面禁運”的要求。當時香港報紙經常看到英國海軍“開槍追擊走私船隻”的報導。香港政府據聯合國決議,對中國大陸實行禁運。中國聯絡在港商人抗美援朝,擁有完整船隊的英東為中國打韓戰提供支援。他收購戰爭和醫藥物資後,每晚親自指揮船隊運貨前往中國大陸,獲得暴利。 之後三年時間裡,英東不僅承擔在港澳及內地運輸軍用物資的主要任務,而且組織精密的偵察隊伍,監控香港當局緝私艇的動向。他的船隊每天半夜都從英國海軍的軍艦旁悄悄繞過,駛向公海,為了擺脫當局的監視,他甚至一天之內換了三個不同的地點,作為整個運輸系統的“指揮部”。英東提供大量戰略物資給中共黨組織,幫助中共抗美援朝,惹來英美政府的不滿,因此,他一直受到殖民地香港政府的非難。 1962年,英東與何鴻燊、何添、關明及鍾明輝等人合組九龍置業公司開始在尖沙咀興建星光行(當時稱九龍商業大廈),但星光行落成招租時,當時美國駐港領事將星光行列入“黑名單”,明確宣佈所有星光行的租客都不能買賣美國貨。星光行租戶向當時由英資大東電報局控制的香港電話公司申請電話線時,遭到刁難,指“星光行的租戶申請電話線可能遙遙無期”,結果大部分租戶連按金都不要就走了。最後,英東等人在星光行承租無人問津的情況中,被迫將星光行出售給置地公司。 60年代末,香港政府推出葵涌一、二、三、四號四個貨櫃碼頭項目,英東自己獨力投得最大的一號碼頭,但港府卻無理要求他,擔保每年至少要有20萬個貨櫃在碼頭停泊,而當時全港的貨櫃箱總數都沒有20萬個,英東找到船王董浩雲(香港前任行政長官董建華父親)商量後,認為沒有把握,最後只好放棄。一號碼頭最後由英資太古集團的現代貨箱碼頭有限公司承辦。 1953年,英東創辦霍興業堂置業有限公司;又設立信置業有限公司及有榮有限公司,在灣仔及銅鑼灣一帶發展住宅樓宇,包括蟾宮大廈、香港大廈、海誠大廈等。他首創樓花做法,買家可在大廈未落成前預先訂購,當時一度引起市民猜疑,但此做法使樓市活躍起來,地產商紛紛效法。因此,他獲利巨大,身家暴漲。 1961年10月,英東與何鴻燊、葉德利及葉漢合組財團,以316.7萬元在澳門奪得賭牌,並在1962年元旦開設首間賭場新花園娛樂場,同年澳門旅遊娛樂股份有限公司(簡稱澳娛)正式註冊。 1970年,英東和何鴻燊、葉德利等建立東方蒙地卡羅王國——澳門葡京酒店。英東同時成為澳娛最大股東,多年來雄霸澳門賭業。澳娛股權分佈,外界所知不多,英東承認公司股份非常複雜。他憶述澳娛成立時,股東包括何鴻燊、葉漢、新馬師曾、葉德利等人,但他直指澳娛帳目無人說得清,過去存在分紅不均的情況。 澳娛每年淨賺十多億元,佔三分一股權的英東卻只分得一億。2001年,澳娛另一名股東何婉琪傳出欠債事件,及後更因何婉琪欲將旗下澳娛股權轉到兒子麥舜銘名下,引發她與兄長何鴻燊就澳娛派息政策展開罵戰和法律訴訟。 在股東內訌之際,2002年4月1日,英東宣佈把他在澳娛的27.7%股權全數捐贈同年6月28日成立的澳門霍英東基金會,另外再捐贈2000萬元澳門幣注入其中,估計基金管理資產60至100億元。當時只有何鴻燊表示有意收購他手上的股份,雙方未能就價錢問題達成共識。英東指自己“40年沒看過賭場盤數,20年沒去過澳門”,創辦澳娛只想行善而非牟利。 英東在放棄股權時,對何鴻燊的批評引起外界猜測兩人不和。英東在基金會成立時發表演說,批評何鴻燊好勝:“1962年向他借40萬元,爭奪澳門賭權。”他又翻舊帳指1967年遭英美政府封殺時,尖沙咀星光行被斷水、斷電及斷電話線,結果何鴻燊把原本值30億元的大樓,以3000萬元“賤售”。後來何鴻燊說“幾十年朋友,他開玩笑,講講故事而已,我晚晚都唔輸得(不可以輸)”。 1965年,英東牽頭成立香港地產建設商會,並被推舉為首任會長;1967年5月“六七”暴動前夕離港逃難,12月暴亂平息後返港;之後開始淡出地產業。 70年代石油危機後,英東在香港經營東方石油公司,銷售在中國出產的石油產品。1981年董浩雲去世,東方海外交給董建華打理;1985年,東方海外瀕臨破產。1986年,英東注資近9.4億,使董家度過難關。 1977年,英東成立的香港霍英東基金有限公司,一直以捐獻與非牟利投資形式在香港策劃多個項目; 1986年成立霍英東教育基金會獎勵國內對教育、科研、社會科學等領域有貢獻的學生和教師;澳門霍英東基金會致力於推動澳門教育、醫療、體育、文化及公共事業。 1983年2月6日,英東的白天鵝賓館正式在廣州開業,成為改革“樣板”,開業之初引起轟動。鄧小平三度到訪白天鵝。英東提出自行設計、施工及管理,當年投資額5000萬美元,由他的維昌發展有限公司與廣東省旅遊局簽訂協定,以中外合作的方式,經營期為15年,1997年將協議延至2003年。[1] 1980年8月25日,英東當選為政協第五屆全國委員會常務委員;1988年當選為第七屆全國人大常委會委員。1989年“六四”事件後第三天,他與另外19名港澳人士發表聯合公開聲明,譴責北京屠城並哀悼死難者。1993年3月27日,他在政協第八屆全國委員會第一次會議當選為全國政協副主席,成為首位躋身於中國國家領導人之列的香港人。1996年和2000年,他兩度旗幟鮮明地支持董建華任香港行政長官。董建華卸任後,他淡出政壇。 晚年時候,英東致力開發珠江西岸的南沙港工程。他愛好踢足球,參與各項體育事務。 1986年,英東獲授中山大學名譽博士學位;1994年獲授美國春田大學人文學名譽博士學位;1995年獲授香港大學社會科學名譽博士學位和國際奧會奧林匹克銀質勳章;1997年7月獲授香港特別行政區政府大紫荊勳章。1965-1984年,他擔任香港地產建設商會會長;1981年起,任國際足球聯合會執委、世界羽毛球聯合會名譽主席、世界象棋聯合會主席、亞洲足球聯合會副會長、香港足球總會會長、永遠名譽會長;1984-1988年、1990-1994年任香港中華總商會會長,後任香港中華總商會永遠名譽會長。[2] 2006年7月21日,英東的癌症第二次復發,病情一度危殆,靠儀器維持生命。中央派出專機及醫療組來港,接他到北京301醫院接受治療。其病情為國家機密,而且霍家人對其病情三緘其口,外界一直知道甚少。 2006年10月28日19時30分,英東在北京協和醫院病逝,終年83歲。 10月31日,其子霍震霆護送霍英東遺體回香港。11月7日,霍英東以國家領導人的最高規格舉殯,成為香港第二位榮受“國葬”儀式的人。遺體安葬在柴灣歌連臣角道香港佛教聯合會的柴灣佛教墳場。[1] 10月29日下午5時許,新華社發表訃告,稱霍英東是“傑出的社會活動家,著名的愛國人士,香港知名實業家,中國共產黨的親密朋友”。[2] 香港中文大學於2006年12月7日舉行第63屆學位頒授典禮,向霍英東追授榮譽法學博士學位,而他生前表示願意接受榮譽學位。2007年2月25日,霍英東獲選中央電視台“感動中國2006年度人物”榮譽稱號。 霍英東結婚時按輩分取名好釗,妻子呂燕妮,妾馮堅妮、林淑端,共生育十子三女。其子孫都在英國接受教育。呂燕妮,生三子三女:霍震霆、霍震寰、霍震宇,霍麗萍、霍麗娜、霍麗勵。其中霍震霆為港協暨香港奧委會會長,次子霍震寰為香港中華總商會主席,幼子霍震宇主力打理南沙業務。 馮堅妮是霍英東的初戀情人,經常陪他出席公開活動,生育三子:霍文芳、霍文斌、霍文遜。1977年8月,霍母病逝,霍英東在報上的訃聞印有馮堅妮及其子的名字,正式承認馮堅妮的身份。霍文芳的前妻是新馬師曾妻子洪金梅的十一妹洪國華。 林淑端生育四子:霍顯旋、霍顯光、霍顯強、霍顯楊;但她為人低調,較少曝光,喜愛粵曲,是紅線女的歌迷。 2012年6月28日,澳門大潭山郊野公園霍英東銅像揭幕,澳門特別行政區行政長官崔世安、行政法務司司長陳麗敏等主持揭幕禮。霍英東銅像位於澳門大潭山郊野公園“霍公亭”內,由青銅鑄造,高0.7米,基座高1.3米。澳門民政總署管委會代主席羅永德致辭時,讚揚霍英東先生是一位傑出的實業家,一生熱心公益,支援國家和澳門的文化教育、醫療和體育事業,建樹良多,是愛國愛澳人士的典範。霍英東對澳門一直懷有深厚的感情,對澳門發展作出巨大的貢獻,以他的名字命名的有“澳門霍英東基金會”、“鏡湖醫院霍英東博士專科醫療大樓”、“澳門大學霍英東書院”、“霍英東博士大馬路”等。[3] [1]柯煥德主編:《商海的富豪》(《百科世界知識叢書》第四輯16),廣州:廣州出版社,2004,第39-48頁。 [2]《霍英東先生生平》,載“新華網",2008年6月3日,http://news.xinhuanet.com/politics/2006-11/07/content_5302141.htm。 [3]《霍英東》,載“維基百科"網,2013年8月30日,http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%9C%8D%E8%8B%B1%E6%9D%B1。

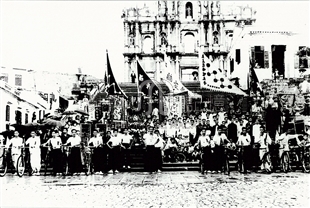

拍攝時間︰2010年10月28日 前排左起:何華添、馮志強、霍震霆、張立群、馬有禮、徐澤、盧樹民、何厚鏵、崔世安、白志健、劉焯華、廖澤雲、許世元、馬有恆、顏延齡、彭翅軍、胡順謙; 第二排左起:吳培娟、劉永誠、劉藝良、黃國勝、何榮標、蔡球、梁桂華、徐壽仁、劉光普、楊俊文、呂耀東、鄺達財、黃潔如、蕭德雄、何超瓊、何厚鏜、黃楓樺、吳仕明、潘玉蘭、吳漢疇、林金城、歐安利、陳明金、呂強光; 第三排左起:陳泰業、劉小林、陳炳華、黃志成、黃如楷、羅肖金、陳季敏、盧德華、葉一新、姚鴻明、吳志誠、陳錦鳴、飛安達、謝思訓、岑展平、梁華、李沛霖、陸永根、梁仲虬、馬志毅、梁維特、蕭志偉、溫能漢、吳在權、邱金海、馬志成、何敬麟、王庭槐、尹一橋; 後排左起:柯征、劉少娟、黎世祺、黃仁民、唐嘉樂、林燕妮、莫志偉、何佩芬、黃珮琳、吳皆妍、林日初、黎奕生、鍾國榮、何富強、梁偉峰、賴百齡、徐達明、張明星、李俊鳴、陳少雄、林家偉、何超蕸、黃昇雄、王正偉、高東明。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入