火劫催生廟宇

19世紀前期,今天的康真君廟位置還是澳門內港北灣的灘塗地帶,鄰近的關前街、草堆街、營地大街等街區則是華人聚居點和市集區。由於區內舖戶林立,華人又擅自搭建篷寮,“叢蓋如寨,蜂屯蟻聚”。逼仄惡劣的居住環境,草木搭建的房屋棚寮,造成火災頻仍;嘉慶二十三年(1818年)四月初二晚的大火,更造成幾十家商民舖戶燒毁,財產損失數以十萬計。澳葡理事官除多次向香山官員請求協助拆除私搭篷寮外,亦出公告呼籲華人自行拆除,可惜屢拆屢建,徒勞無功。火患對生命財產的災難性影響,逼得以趙允菁為首的本地華人士紳亦忍不住聯名向香山縣丞稟求飾禁(予以制止),不過同樣遭遇陽奉陰違,私搭篷寮、違例僭建依然屢禁不止,火災隱患常存。

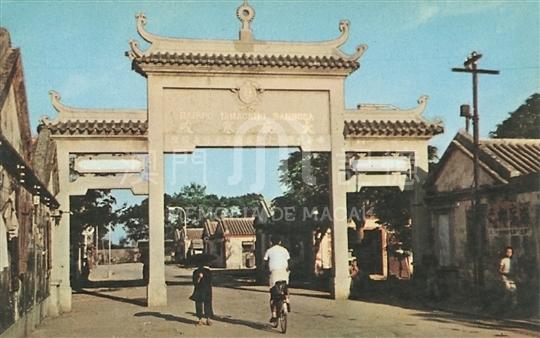

康真君廟正立面。黃文輝提供。

據《澳門創建康真君廟碑記》作者曾望顏記述,他曾於“甲寅秋”途經澳門,“見夫商賈之雲集,民物之蕃庶,殆感倍於前時。予即慮其地之奢靡過甚,不無隱憂也。逾年冬果迭遭回祿,市肆凌夷,為之惻然者。”曾望顏途經澳門是咸豐甲寅四年(1854年),兩年後即1856年的正月冬天,澳門發生了一場人命、財物損失慘重的火災。當時香港出版的中文雜誌《遐邇貫珍》(Chinese Serial)“一八五六年二月初一日第二號”記載了這件事︰

正月初四日夜,澳門唐人舖內失火,旋即救滅。不謂初五晚祝融復降,唐人舖戶延燒殆盡,共計燒去一千三百間之多,燒死者不下百人。幸有西國兵船泊在澳濱,眾兵眾踴躍登岸,將火救滅。

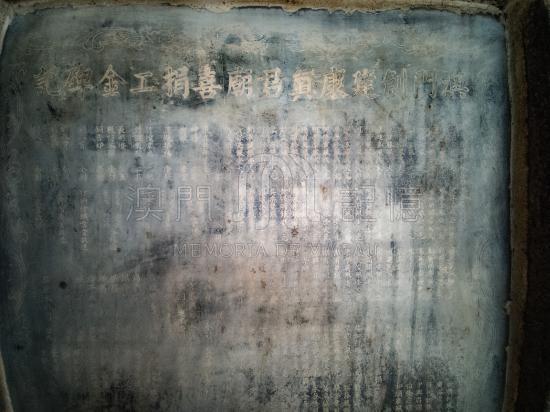

《澳門創建康真君廟喜捐工金碑記》。黃文輝提供。

施白蒂《澳門編年史》對這場火災有更詳細的描述︰

(1月4日)下午1時45分,位於商業區內的一家中國商店起火,由於恰逢北風,火藉風勢迅速蔓延,演變成澳門有史以來最大火災。下午5時,風向轉為東南,大火又向桔仔街一帶撲去,晚上6時30分,風向又轉為偏北,商業街一帶即被大火吞噬,僅離火區較遠的板樟堂倖免於難。大火燃燒了整整一夜,燒毀了420家店舖和400間民房,損失達50萬澳門元。大火中,當地居民以各種方式協助滅火,尤其法國“Virginie”號和“康斯坦丁”(Constantine)號上的水兵為撲滅大火做了很大的貢獻。

據掌故名家王文達分析,之所以造成如此重大損失,乃因“是處既屬輪渡總匯,水陸交通要樞,故店舖漸多,篷帳櫛比,樓宇相望。奈因舊日建築都是木樓,每當風高物躁(按︰應為燥)時節,常遭失火;更因當時救火設備簡陋,屢屢釀成燎原。”經此慘重事故,居民自然憂心忡忡,思考解決之道。據《澳門創建康真君廟碑記》載,當時有風水先生建議蓋一座廟,希望藉神力之助來消災解難。古人多迷信,建一廟而能得平安,何樂而不為?所以人人贊成,踴躍捐款,並且選了新埗頭右側的沙灘,填土闢地,由丁巳即咸豐七年(1857年)起建,歷經四年,於庚申即咸豐十年(1860年)建成康真君廟,“中奉玉封道果康真君,左奉敕封南海廣利洪聖大王,右奉敕封金聖西山侯王。另左建偏殿,專奉漢代良醫華大仙佗先師”。

從廟內《澳門創建康真君廟碑記》、《澳門創建康真君廟喜捐工金碑記》及楹聯匾額可知,康真君廟的修建,得到中國官、商、民各方支持。官方面,有署前山軍民府、署香山縣左堂、前山營等等,此可見其時雖澳葡政府已在澳內實行殖民擴張及全面管治,但華人商民依然與香山縣政府保持緊密聯繫。商方面就更多,包括洋貨行、鋁錫行東西家、綢緞行、山貨蓆包行、關前街眾舖戶等等商號。民方面,除個人外,還包括石閘門街眾信以至福建眾信士;另外,依《澳門創建康真君廟喜捐工金碑記》上的“香港緣部捐工金芳名”及“汕頭緣部捐工金芳名”記載,香港、汕頭的信眾亦有份捐助康真君廟的修建。

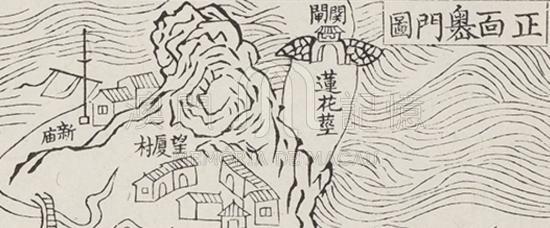

至於為什麼供奉康真君,眾說紛紜。有說因為咸豐初年,“廣東發生水災,西江滾滾,曾將木頭神像一具,漂流至澳。瀕海居民,有認識此迺康真君神像者,遂檢起而奉諸今廟址之大榕樹下,迷信者竟向之膜拜焉。因祈禱者眾,必有巧合靈驗者,於是香火遂得繁盛起來。”又有說是因為“該廟當興建時,以曾發現斷碑,有一個康字,故認為康真君,因此乃奉祀康真君”。無論如何解釋,澳門望廈村也早在乾隆五十七年(1792年)建有康真君廟,故居民對康真君信仰並不陌生。

曾望顏與康真君廟

在康真君廟落成八年後的同治七年(1868年),值理們請途經澳門的香山人曾望顏撰寫《澳門創建康真君廟碑記》。曾望顏與澳門頗有淵源。有說法認為他出生於澳門望廈村,但據碑記,曾望顏只說“少時嘗從先大夫遊學於茲”,說明他只曾在澳門居住、學習過一段時期。他於道光二年(1822年)中進士,之後就一直在外為官;到咸豐四年(1854年)“入都以五品京堂授通政司參議”,經澳門入京。咸豐十一年(1861年),他被免職命回原籍,至同治四年(1865年)才被復用。同治七年(1868年)時,他剛好回鄉度假,被澳中鄉紳請來寫下這塊碑記。他之前於咸豐八年(1858年)也曾替望廈的普濟禪院題寫《重修普濟禪院碑誌》,該碑至今仍存寺中。在《澳門創建康真君廟碑記》裡,曾望顏自稱“京閔(閩)秦蜀使者”,那是因為他曾在北京(京)、福建(閩)、陝西(秦)以及四川(蜀)任官的緣故。

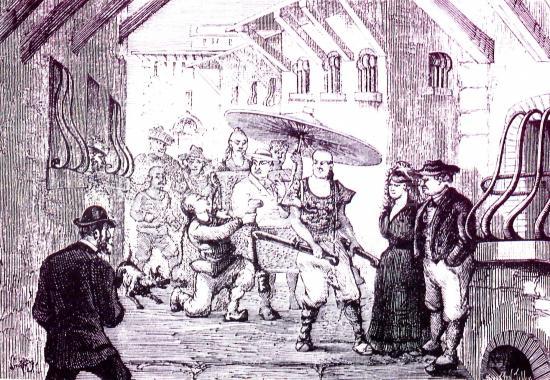

康公廟水車館

康公廟的創建緣於一場澳門史無前例的大火災,居民希望藉神靈庇祐消災解難。沒想到後來康公廟被用作存放消防水車的地方,稱為“康公廟水車館”。澳門雖然很早開埠,但直至1883年才制定首個消防局規章,早期的消防工作主要由葡萄牙駐澳軍人以及居民自己負責。1858年,政府規定由裝卸工、搬運工組成的苦力公司在火警發生時,均有義務參加救火的工作,並且能得到稅務優惠。康真君廟的水車館不知具體於何時起設立,但1879年11月1日《澳門憲報》上的一份水車單載有“泗猛街水車”,雖然未必就是指康真君廟的水車,卻可知其時該區已有水車設備。首次明確指出康公廟水車館的是《澳門憲報》1909年12月25日一則由“大西洋澳門督理救火局事務美(A. P. de Miranda Guedes)”發出的通告︰

一、查澳門華人之水車館散在各坊,一向至今所做大善舉,皆是益公眾而損私利,保護貨物,救止火災,常時如此好善之心,實堪嘉悅。

二、查現時則不需矣,蓋其極不方便,一坊有警而散處各坊之車紛紛馳集。為此,茲特通告各水車館知悉︰自通告之後,各水車各保各坊,本坊之車祗准赴救本坊之火,別坊有警,不須赴援。惟康公廟水車館一所,不在禁止之內,因其別有善法,乃有可以任赴各坊救火之權。

澳門華人的水車館存在已久,且對當時消防救火工作貢獻良多。康公廟水車館的救火隊比別坊救火隊更有辦法去支援別處火警,因此得到“任赴各坊救火之權”。至於所謂的“善法”是什麼,已無從查考。事實上,康公廟水車館是當時三個消防站之一,屬二號消防站,直到1915年才遷往他處。

舊式救火水車(澳門消防博物館展品)。黃文輝提供。

康公廟義學

康公廟曾辦“康公廟義學”,收容失學兒童,為澳門早期的教育事業做出貢獻。

1937年抗日戰爭全面爆發後,大量難民從廣東一帶湧入澳門,使澳門人口急速上升。大量人口的增加,除了帶來各種民生問題外,亦使難民兒童的失學問題惹人關注。有見及此,許多社團及廟宇紛紛舉辦義學,向難民兒童提供免費的基本教育。康公廟義學就是在那時開辦的。

康公廟義學的辦學資金來自廟產得來的租金,以康公廟值理會的名義主辦。據1959年出版的《澳門工商年鑑》記載,義學校址設在木橋橫街四號三樓,緊貼著康真君廟的背後。其時義學有學生190人,由值理會主席姚滿任校長,鄧綺梅任教務主任,另有教員5人。1961年的年鑑,更載明康公廟義學小學部有學生119人,幼稚園學生則有30人,合共149人。可見康公廟義學有一定的規模。

筆者未能查到康公廟義學停辦的日期。在1971年出版的《第十一回澳門工商年鑑》上,我們尚可以見到康公廟義學的記載;但到了1978年出版的《第十三回澳門工商年鑑》,已無相關記載。所以,康公廟義學大約於上世紀七十年代中期停辦,結束了它對澳門教育近四十年的貢獻。

康真君廟維修

根據廟中匾聯文物所見,康真君廟自建成後並未進行過重大修葺工程,廟貌基本保持原狀。廟內中亭現掛著一塊同治九年(1870年)的“道洽南邦”匾,下款是“奠土值事”敬酬,可能後來又有其他小型的加建工程。廟中最大的改變,應是民國三十八年(1949年)時,由當年值理重修廟內神樓、供桌、香爐,並增設“五通聖殿”、“和合仙殿”於正殿。至於華佗(廟內書為“華陀”,後文統一作“華佗”)殿內的觀音大士殿等,則未知何時所設。

華陀(佗)殿入口。黃文輝提供。

1984年時,根據澳門文物保護法令第56/84/M號,十月初五街康真君廟被評為受保護的紀念物。1991年至1992年,文化局文化財產廳對康真君廟進行第一次測繪,並且作了基本的維護工程。到2001年,文化局分兩期對康真君廟進行大規模修復工程;又在多方協調下,拆去原在廟門左右的構築物,使整座康真君廟重現原貌。

到2002年,康真君廟得值理會及善信捐款支持,重修神像金身,令剛修復過的康真君廟更加美輪美奐,金光燦燦。

廟內匾額記載創廟的年份及值事名單。黃文輝提供。

該書之參考書目:

1. 王文達︰《澳門掌故》,澳門:澳門教育出版社,1999年。

2. 劉芳輯、章文欽校︰《葡萄牙東波塔檔案館藏清代澳門中文檔案彙編》,澳門:澳門基金會,1999年。

3. 譚世寶:《金石銘刻的澳門史——明清澳門廟宇碑刻鐘銘集錄研究》,廣州:廣東人民出版社,2006年。

4. 湯開建、吳志良主編︰《澳門憲報中文資料輯錄(1850—1911)》,澳門:澳門基金會,2002年。

5. 胡紀倫(César Guillén Nuñez)著,方無隅譯︰《澳門街》,香港:牛津大學出版社,1999年。

6. 唐思︰《澳門風物志》,北京:中國友誼出版公司,1998年。

7. 唐思︰《澳門風物志(續篇)》,北京:中國文聯出版社,1999年。

8. 呂宗力、栾保群︰《中國民間諸神》,石家莊:河北教育出版社,2001年。

9. 韓伯泉、陳三株︰《廣東地方神祇》,香港:中華書局,1992年。

10. 馬書田︰《中國道教諸神》,北京:團結出版社,2002年第三版。

11. 馬書田︰《中國冥界諸神》,台北:國家出版社,2001年。

12. 馬書田︰《中國佛菩薩羅漢大典》,北京:華文出版社,2003年。

13. 潘恩編著,潘兆耀繪圖︰《全像民間信仰諸神譜》,成都:巴蜀書社,2001年。

14. 葉春生︰《嶺南民間文化》,廣州:廣東高等教育出版社,2000年。

15. 葉春生︰《廣府民俗》,廣州:廣東人民出版社,2000年。

16. 呂微︰《隱喻世界的來訪者——中國民間財神信仰》,北京:學苑出版社,2001年。

17. 鄭守治︰《華光大帝信仰源流考》,載中山大學民俗研究中心主辦︰《民俗學刊》(第四輯),澳門:澳門出版社,2003年6月。

18. 殷偉、殷斐然︰《中國民間俗神》,昆明:雲南人民出版社,2003年。

19. 陳瑞璋編著︰《認識中國傳統節日和風俗》,香港:萬里書店,2001年。

20. 李喬︰《行業神崇拜——中國民眾造神運動研究》,北京:中國文聯出版社,2000年。

21. 黃仁夫︰《台山古今五百年》,澳門:澳門出版社,2000年。

22. 烏丙安︰《中國民間信仰》,上海:上海人民出版社,1996年。

23. 白化文︰《漢化佛教法器服飾略說》,北京:商務印書館,1998年。

24. 賴永海主編︰《中國佛教百科全書》(儀軌卷),上海:上海古籍出版社,2001年。

25. 山曼︰《八仙︰傳說與信仰》,北京:學苑出版社,2003年。

更新日期:2025/09/03

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)