圖1 高美士

高美士(1907-1976年)於1907年7月11日在澳門出生,富有文化修養,關心時事,有細膩的音樂與藝術感,酷愛中國傢具和瓷器,是豐富多彩的當代葡中文化對話的最高代表之一。

他在雙親的監護下完成小學教育後,進入澳門利宵中學並以優秀的成績完成7年級的學業。在這段漫長的智力、科學及道德培養的過程中,有幾位老師對他的性格和求知慾的形成產生決定性的影響,尤其是高若瑟(José da Costa Nunes)、庇山耶(Camilo Pessanha)、文第士(Manuel da Silva Mendes)及溫貝托.塞韋里諾.德阿韋拉爾(Humberto Severino de Avelar)。

儘管已註冊就讀華務局翻譯學校,準備從事翻譯職業,高美士還是體察父母希望他從教的心情,當了20年的小學教員,曾出任伯多祿官立小學的校長和小學視學官。1951年,柯維納(Albano de Oliveira)總督曾公開表揚過他:“茲表揚小學教員高美士,因其於擔任過之職務中,表現聰敏過人、工作努力、勤懇奉獻;尚通過發表多份以中國為主題之著作,為進一步聯繫葡中兩國,貢獻傑出,且彰顯其作為研究人員之勝任與博學。”此外他還曾經在澳門利宵中學和郵電專理局任教中文。

非凡的知識以及隨和的性格,讓他在當時的社交和及文化生活中如魚得水。從他所參與的各項工作可窺一斑,例如澳門海外省音樂院【1】籌備委員會秘書、澳門廣播電台台長、賈梅士學院創始人、藝術及歷史遺產保護委員會秘書、國民協會澳門省委員會秘書、歷史暨海外研究中心委員、賈梅士博物院院長、澳門扶輪社主席、澳門國立圖書館館長、澳門文化協會秘書、澳門市政委員會副主席、土地委員會委員、澳門土生體育會(Associação Desportiva Macaense)秘書等。

高美士在出版界的多種撰文使他享有忠厚、博學、縝密及多產研究者的盛名。文德泉蒙席曾評價:“高美士是本澳400年歷史中最優秀最多產的土生葡人歷史學家,但他卻十分謙虛,隱身於檔案的舊塵中,很少在聚會或娛樂中見到他的身影,是一位不折不扣的隱士。”他主持過《賈梅士學院學報》和《澳門檔案》,擔任過《復興雜誌》編輯部主任、《澳門消息報》秘書和葡萄牙新聞通訊社【2】通訊員,還為許多澳門、葡萄牙以至海外屬地的報刊撰寫文章。

圖2 高美士曾參與主編的《復興雜誌》創刊號

高美士於1976年逝世,生前曾獲葡萄牙政府頒發殷皇子勳章,法國政府也向他頒贈過一級教育勳章。

1977年,賈梅士博物院的大廳內豎立一座高美士的半身像。1984年,加思欄花園又為他安放了一尊半身像,兩件藝術作品均出自雕刻家夏剛志(Oseo Acconci)之手【3】。1984年,當局設立高美士獎【4】,並於1989年以他的名字命名一所學校——高美士中葡中學。1993年,澳門文化司署與一批人士成立“高美士文社”(Cenáculo de Luís Gonzaga Gomes),主要倡導人有官龍耀(Luís Sá Cunha)、馬若龍(Carlos Marreiros)等。

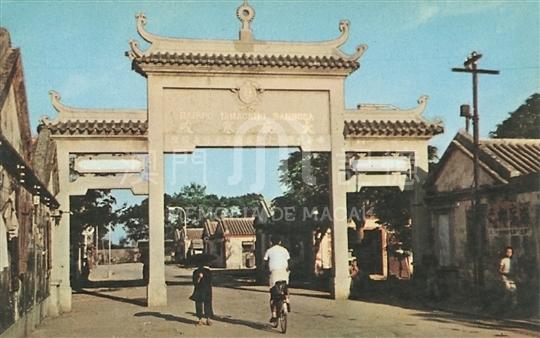

圖3 高美士中葡中學舊貌

高美士從學校到創作,以及所參與的社會活動,扮演的都是教員角色。作為一位知識淵博、感情細膩的人,高尚的人類靈魂工程師,他以平等的方式教書育人,毫無家長式的態度,既努力探索澳門所處的中國世界,又努力理解另外的一個世界,解開捆綁着文化和人類,從而造成不安和誤解的束縛。

促進澳門土生葡人和葡萄牙本土人士之間的相互瞭解,使他們在歷史的迷宮中尋找共同根源及親情,高美士終其一生,視為己任。更重要的是,他鼓勵人們嚴肅地探求對中國文化和文明的認識。他在研習神話、風俗習慣、傳統、心理、人物和歷史時,沒有濫用感情心理、社會政治偏見和極端保守的民族主義,身體力行地促進澳門各群體之間的理解。

毫無疑問,翻譯是他腦力勞動的重要部分,其中有曾德昭(Álvaro Semedo)的《大中國誌》(Relação da Grande Monarquia da China)和安文思(Gabriel de Magalhes)的《中國新誌》(Nova Relação da China)。

高美士曾經指出:

我們翻譯曾德昭神甫這本書的原因,是為了方便那些渴望瞭解《大中國誌》的人士。從事早期葡中關係研究的人士在寫作時常常引用它,但無法得以一閱。無論是這本書的意大利文初版,還是以後的西班牙文、法文或是英文譯本,都是可望不可得的珍本。即使偶有出現,舊書商的索價也高得驚人。據悉,本書的葡文原版從未問世。

至於安文思神父所著的《中國新誌》一書,也有類似的情況。把這兩本原以葡文撰寫的著作再譯回葡文,是對葡萄牙漢學和傳播中國歷史及文化的卓越貢獻。

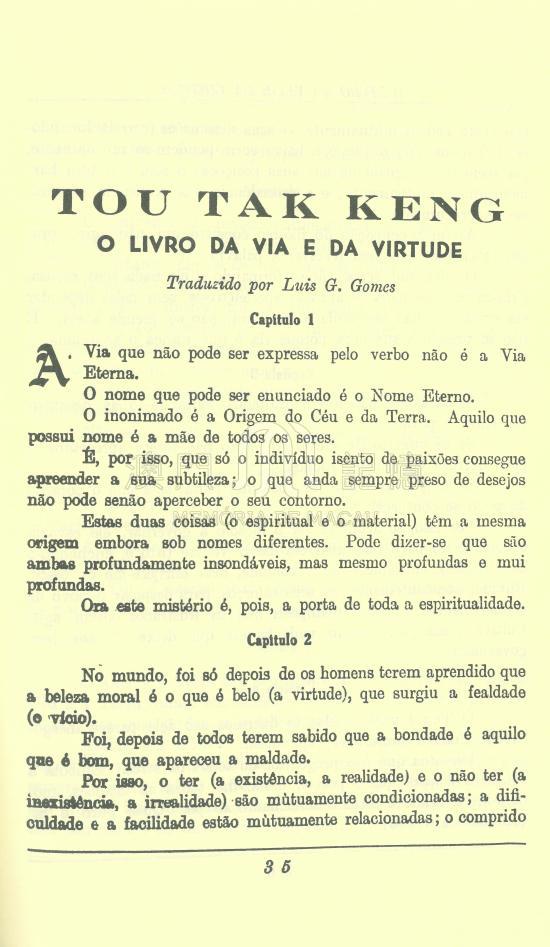

將部分中國經典作品,例如《孝經》、《三字經》、《四書》及《道德經》等譯成葡文,高美士藉此為葡萄牙文化瞭解中國人的思維開闢了新路。這些題材的選擇反映出一位教師嘗試在複雜的教學框架內向學生或讀者灌輸不同文化價值的精神。

圖4 高美士譯《道德經》內文

其中,《孝經》從1944年3月起連載於《復興雜誌》,並附帶譯者充滿真知灼見的評論:

如同在其他語言中無法找到準確表達我們葡語中saudade(鄉愁、眷戀、思念之意)的詞,在歐洲語言中亦無法以一個詞來囊括“孝”字所具有的感情及義務觀念。大部分有名的漢學家約定俗成地將其譯為piedade filial【5】。孝不是悲憫,不是憐憫,也不是對宗教的狂熱,它是子女對父母幾近崇拜的虔誠,包含了深深的敬重,內心的奉獻,深摯的愛,絕對的服從,完全恭順的情感。這是一種可以作出任何犧牲的愛,可以替父受極刑,可以將自己的肉割下煮熟,供病危的父母食用。

至於18世紀由兩位中國官員撰寫的《澳門記略》,高美士在譯作中認為“是漢語出版中關於澳門問題最重要的書籍。它包含了大量資料,或是證實或是否定已知信息。書中轉引的中國官方文件今日通過其他途徑已無法得知⋯⋯本譯文由於我們漢學知識的不足,遠非成熟之作。我們懇切地希望對因孤陋寡聞或不甚體察而犯有的錯誤加以指正。 ”

通過這些翻譯,高美士傳播了中國文化,開創了一個平行的學習網絡,促進了葡萄牙人瞭解中國文化的願望,同時建立起一種本土知識結構,滿足了不同利益的需要。高美士的工作創造了聯繫葡中雙方的紐帶,以知識來鞏固一種身份認同——澳門的身份認同。

他對漢語學習的關注還體現在辭書的編寫上,例如《粵葡辭典》、《葡粵辭典》、《葡英粵辭典》和《漢語基礎知識》。這些辭書滿足了鼓勵學生瞭解所有現實的需要。要是未能掌握葡語和漢語兩種語言,如何能理解澳門多元文化的現實?所以,高美士在1955年曾向殷皇子國立中學校長建議在校內開辦中文課程,但這個構思直到1980年代才成為現實。事實上,這正是伯多祿教育工作的延續。

高美士傳播中國文化的工作,為葡萄牙漢學和葡萄牙文化上留下三個方面的影響。首先,他在不同教育思維、理念及實踐的比較研究上,留下不容置疑的遺產,豐富了葡萄牙教育史;其次,為保持葡萄牙對中國研究的興趣創造參與條件,推動學者研究;最後,他吸引了一大批讀者,陶冶了他們的喜好及求知慾,因為沒有人像他那樣,能駕輕就熟地通過傳播中國文化,去探索葡中關係的歷史。

圖5 高美士街名牌

注釋:

【1】又稱“文藝音樂學社”。

【2】時稱Agência Noticiosa de Informação,今名Lusa。

【3】應為同一尊半身像,現安放於高美士中葡中學。

【4】原文為1986 年,此屬文誤。高美士獎設立初期旨在獎勵小學師範學校各課程的優異生。獎項隨小學師範學校結束而停頒,直至1997 年復頒,以獎勵在撰寫有關東西方文化交流的文章中取得最佳成績的初中學生。

【5】英文為 filial piety。

該書之參考書目如下:

Aresta, A. (1996). O neoconfucionismo na educação portuguesa: Pedro Nolasco da Silva na história da educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 34, pp. 873-896.

Aresta, A. (1998). Monsenhor Manuel Teixeira e a História da Educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 40, pp. 335-347.

Aresta, A. (1999). Benjamim Videira Pires: Um Educador Português em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 45, pp. 699-709.

Aresta, A. (2000). Joaquim Afonso Gonçalves: Professor e Sinólogo. Revista de Administração Pública de Macau, 48, pp. 677-683.

Aresta, A. (2001). A Professora Graciete Batalha. Revista de Administração Pública de Macau, 50, pp. 277-294.

Aresta, A. (2001). O Professor Luís Gonzaga Gomes e a Divulgação Pedagógica da Cultura Chinesa. Revista de Administração Pública de Macau, 54, pp. 1535-1558.

Aresta, A. (2002). Manuel da Silva Mendes: Professor e Homem de Cultura. Revista de Administração Pública de Macau, 58, pp. 1351-1374.

Aresta, A. (2012). Cinco Figuras do Diálogo Luso-Chinês em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 97, pp. 873-893.

Robertson, I. (2002). A Traveller’s History of Portugal. London: The Armchair Traveller at the bookHaus.

Aresta, A. (Ed.) (1996). A Instrução Pública em Macau. Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Barata, A. (1999). O Ensino em Macau (1572-1979) . Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Guedes, J. and Machado, J.S. (1998). Duas Instituições Macaenses. Macau: Associação Promotora de Instrução Macaense.

更新日期:2025/03/31

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)