关联资料

更新日期:2022/03/28

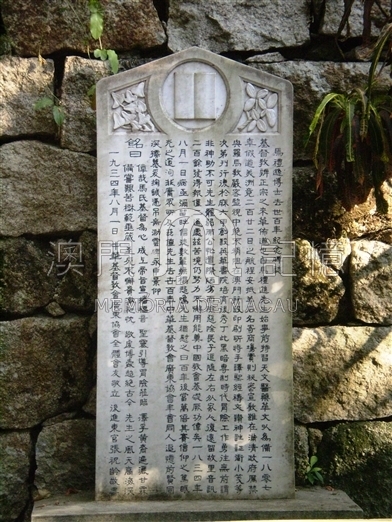

区凤墀,原名区逢时,字锡桐,号凤墀、又号穑叟,生于广东顺德(今属佛山市顺德区)。港澳基督教新教学者。[1] 1807年,英国伦敦会差派马礼逊和米怜等人来到中国传教,因被清政府禁止,他们只好转到南洋麻六甲从事圣经翻译、出版书籍,向当地华人传福音,并开办“英华书院”,培训华人宣教人才。鸦片战争之后,随着“五口通商”,中国大门对外开放。伦敦会将英华书院迁往香港,并以香港为基地,向中国内地宣教。 当时广东南海何进善(字福堂)入读英华书院,1846年毕业后被伦敦会按立为牧师,在香港、广州等地传福音,建立教会。1864年,何福堂来到佛山传道,与凤墀相识。凤墀追求真理,素有向道之心,当他读了何进善所著《新约全书注释》之后,为其折服,接受了基督,不久受洗,加入佛山之自理会,并带领全家人信主。 1865年,佛山华人教堂落成,举行庆典时却遭到暴徒袭击焚毁。凤墀一家逃到香港。他颇有才学,受到伦敦会重用,参与翻译圣经,编写注释等工作,其神学知识随之提高。 1872年,经丹拿(F. S. Turner)牧师推荐,凤墀岀任伦敦会香港湾仔堂主任。他尽职尽责,并在讲解圣经方面清晰入理,令会众信服。1875年,凤墀与丹拿牧师一道发起劝戒鸦片会社,上书英国政府请愿,并被推举为赴英代表。 1883年,孙中山先生从檀香山基督教学校毕业后,返回香港进入拔萃书室进修,预备投考香港公立学校。为了补习中文,拜凤墀为师,之后两人成为莫逆之交。凤墀在信仰和学问上对孙中山影响甚深。后经凤墀介绍,孙中山认识美国纲纪慎会的喜嘉理(Charles Hager)牧师,在其鼓励下,孙中山正式受洗,并取教名为孙日新。后来,凤墀为他改为“逸仙”。之后,孙中山以“逸仙”之名,蜚声海内外。 1885年,凤墀回到广州主持教务,化解中法之战而带来的危机,使教会化险为夷。 1889年,应德国柏林大学东语学堂邀请,经香港督学使欧德理极力推荐,凤墀远赴德国,担任柏林大学中国语文教授数年。任满回港后,他被选为道济会堂长老,时值孙中山在广州开业,两人保持密切的关系。 1895年,孙中山在广州组织兴中会,凤墀积极参与。第一次广州起义失败后,孙中山避走伦敦。凤墀回到香港担任伦敦宣道会济会堂长老,同时被委任为香港华民政务司署总书记。工作十年间,他廉洁自守,寓布道事业于交际中,备受社会各团体敬重。 1896年11月,孙中山从英国写信给凤墀,报告其蒙难经过:“弟被诱擒于伦敦,牢于清使馆,十有余日,拟将弟捆绑乘夜下船,私运出境。初六、七日内,无人知觉,弟身在牢中,自分必死。此时唯有痛心忏悔,恳切祈祷而已。一连六、七日,日夜不绝祈祷,越祈越切。至第七日,心中忽然安慰,全无忧色,不期然而然,自云此祈祷有应,蒙神施恩矣。但日夜三、四人看守,窗户俱闭,严密异常,惟有洋役二人。前已托之传书,已为所卖,将书交与衙内之人,密事俱俾知之,防范更为加密!而可为传消息者,终必赖其人,今蒙上帝施恩,接我祈祷,使我安慰,当必能感动其人,使肯为我传书,简地利(康得黎)万臣两师,他等一闻此事,着力异常,即报捕房,即禀外部,初时尚无人信,捕房以此二人为癫狂者,使馆全推并无其事。初报馆亦不甚信,迨后彼二人力证其事之不诬,报馆始为传扬,而全国震动,欧洲震动,天下各国亦然。沙侯(首相)行文著即释放,不然即将使臣人等逐出英境。此十余日间,使馆与北京电报来往不绝。我数十斤肉,任彼千方百计而谋耳。幸天心有意,人谋不藏,虽清勇阴谋,终无我何。弟遭此大故,如浪子还家,亡羊复获,此皆天父大恩。敬望先生进之以道,常赐教言,俾从神道而入治道,则弟幸甚,苍生幸甚!”从中字里行间,可见两人情义深厚。 1899年,凤墀帮助陈少白在香港创办《中国日报》;1910年,加入关心焉等发起的“剪辫不易服会”。他退休后,继续担任基督教青年会干事,圣士提反男、女校汉文总教席,以及广华医院监理等职。1914年,凤墀病逝,终年67岁。 区凤墀著有《道乡渔樵》。刘粤声牧师赞誉他“公性刚猛如彼得,慈爱如约翰,才华横溢,不逾乎道,又类保罗,秉此奇赋,诚教会有数人物”。[2] 澳门马大臣街有一所中华基督教会志道堂,前称为澳门中华基督教会。这所教堂落成于1919年,至今已有90多年历史。自该堂1898年开基布道计算,现已超过100年,是一所最有历史的华人教会。 澳门中华基督教会志道堂的创立,与香港道济会堂(今中华基督教会香港合一堂)有着不可分割的关系。 道济会堂是香港最早自理的华人教会,在1884年进行自理后,计划本地和国内布道工作。1898年,澳门是马礼逊牧师初到开基之地,也是中国第一位基督徒蔡高受洗之地,并且有一些信徒在澳门聚居工作,道济会堂主任王煜初牧师认为在澳门开基布道正是时机,伦敦传道会皮尧士牧师(Rev. T. W. Pearce)深表赞成,于是组织澳门传道会。 王煜初牧师、皮尧士牧师、区凤墀长老、何芹甫长老四人连袂前往澳门探讨布道工作,廖德山医生借出寓所作为聚会之用,之后格致书院(后为岭南大学)钟荣光教习、子褒学塾校长陈子褒参加教会事奉,教会圣工日渐兴旺。1906年在黑沙湾兴建圣堂,这是澳门华人基督徒兴建第一所教堂。落成开堂感恩之日,香港道济会堂致送一块金漆黑字“福音初至之地”的牌匾志庆,至今仍然金光闪闪挂在圣堂入口之处,具有历史意义。[3] [1]丁光训、金鲁贤:《基督教大辞典》,上海:上海辞书出版社,2010,第463页。 [2]《区凤墀》,载“百度百科"网,2006年12月1日,http://baike.baidu.com/view/43450.htm。 [3]《福音初至之地~澳门》,载《基督教周报》,2006年12月1日,http://christianweekly.net/2004/sa9646.htm。

区凤墀,1847-1914

傅渔冰,浙江省杭州市人。澳门浸会会佐。 渔冰自小在杭州接受教育。1925年,他来到澳门,在浸信会热心事主,被按立为会佐,经常代表教会出席全国和两广浸会联会。[1] 1937年9-11月,澳门四界(学术界、音乐界、体育界、戏剧界)救灾会独力组织五期筹款活动,举行游艺和乒乓球赛、义演、义舞及劝销国旗国花等筹得现款五千多元。首期筹募,各界踊跃购买门券,收到社会热心人士的慷慨捐助,如傅渔冰和梁洁英夫妇、陈章唐和李淑颜夫妇、苏无逸和陈紫英夫妇等殷商各捐结婚戒指一枚。[2] 1946年,渔冰被两广浸会联会推选为培正培道校董,为教育事业贡献力量。 1953年,因学校需要,校董会聘请渔冰兼任澳门培正中学义务校长,对学校发展贡献良多。同时,他是板樟堂精益眼镜公司的老板。[3] 1963年,渔冰向校董会请辞,全家迁居香港。 1982年9月25日,渔冰在香港去世,终年81岁。[1] 1928年,傅渔冰在澳门与梁洁英女西医结婚,生育两女五子。 1952年,傅渔冰的女儿傅忠爱与滕近辉结婚,子孙十多个。 滕近辉是山东青岛人,字怀智,毕业于国立西北大学外文系;1950年,在英国苏格兰爱丁堡大学神学院毕业;是一位资深牧师,著名神学教育家、书法家、音乐家及神学教育家。他担任美国华人宣道会主席、《生命季刊》顾问、著名华人教会牧者、“驱动差传事工”的先锋。担任宣道会香港区联会荣誉主席及荣誉牧顾长、宣道会北角堂荣誉顾问牧师、牧职神学院讲师、世界华福会国际会荣誉主席。宣道会北角堂现时是香港宣道会中最大的教会,每主日崇拜人数超过五千人。[4] [1]《先贤小传》,载“培正学校同学会"网,2013年4月11日,http://www.puiching.org/database/whos_who.htm。 [2]中共广东省委党史研究室等:《澳门归程》,广州:广东人民出版社,1999,第130页。 [3]郑振伟:《邝秉仁先生与澳门教育》,北京:中国社会科学出版社,2009,第51页。 [4]《滕近辉》,载“维基百科"网,2012年12月5日,https://zh.wikipedia.org/zh/%E6%BB%95%E8%BF%91%E8%BC%9D。

傅渔冰,1901-1982

屈昂,生于广州黄埔附近一个村庄。清代中国牧师、最早掌握石印技术的中国人之一。 屈年轻时当过船员,数次前往英国,并有机会阅读有关基督教福音的小册子。 马礼逊和米怜来华传教时,限于清政府的法令,他们很难直接接触到华人或向他们传福音,只好一边学习中文,一边从事翻译工作和印发福音书刊,间接传教。 1815年,马来半岛麻六甲宣教站成立,当时印刷工只有梁发一人。随着宣教工作的进展,印刷出版工作需要增加人手。 1816年,屈受雇为伦敦宣道会工作,成为马礼逊雇用的三名印刷工之一,后受洗成为基督徒。米怜要求所有员工每日参加聚会和主日崇拜,有时他对个别员工进行辅导。屈有过一段浪荡的日子,不顾妻儿生活,离家在外,没有固定的工作。后来,经马礼逊教导,他悔改信主。 1830年2月24日礼拜日,马礼逊在澳门家中为屈施洗,当时他43岁。他不但接受福音成为基督徒,再度受雇为伦敦会工作,担任梁发宣教副手,每月由伦敦会支付工资六元。马礼逊雇用屈的独子阿喜为自己打零工。不久,屈搬去与梁发同住,一起研读圣经。在马礼逊的建议下,阿喜随之搬入梁家,与梁发之子梁进德一起读经。 1831年9月4日礼拜日,屈在家守安息日。晨昏,为妻子讲解圣马窦(马太)福音,一起祷告。问妻子是否自己不在家时,仍供奉菩萨偶像?妻子答无。但屈问为甚么见有拜神的蜡烛?妻子说敬拜祖先之灵所用。屈说没有必要礼拜他们,人若正直得升天堂,人若邪恶入地狱。妻子说可以不再祭拜诸神,不可不拜祖先,不拜则宁死。你父临终前以飨祭其灵为念,洒扫其墓为盼。我已应允你父祭拜,并告以毋须担心。如今我夫却命我勿祭。我不拜则宁死,我活一日,拜一日。屈见劝诫无用,即作罢。 第二天起,一连多日,屈遍访亲友,分送图画传单,讲解内容,回答质疑,劝诫众人。 9月12日,屈取图画传单往访张某。张某以文学为业,育有两子。长子取读一张出自以赛亚者,问神天爷火华者为谁。屈说是创世主掌管天地至高上帝,无形无像可形容。 屈随即劝张某父子勿拜偶像,当悔改敬拜真神,祈求神风相助以避天谴来临。张某长子说其全家行善,不杀生,即小鱼亦不食。屈说错矣,圣书有言,地上生物与鱼为上帝赐人食物,肉食乃小事,爱与关注灵魂斯为大重要。屈说完,即离去。 翌日,屈往访吸食鸦片烟一位老友,其母近日过世,颇觉悲伤。老友昔日提及信教受洗。屈为其讲解十诫,告以必须全行遵守,戒除烟瘾,始能受洗。老友说去死易于戒烟,无烟令其如病。屈见其无悔,于是离去。 之后,日复一日,屈挨家挨铺而行,最后来到一洋行主人家,其中有些旧识,即分发传单给别人,并讲解与劝诫。离去前,屈以祷告恳求上帝祝福。 屈受洗归主后,却受到妻子的抵制。当他劝诫妻子停止拜偶像神祗,要相信至高的上帝和救主耶稣基督时,她仍坚持崇拜祖先和神祗。当屈每日早晨跪下祷告时,妻子大声嘲笑他,有时甚至连续数日斥骂他所崇拜的“外国上帝”,并不停地数落丈夫从前所有的不是,屈忍受着她的怒气与咒骂。屈信主之初,仍常粗暴地对待自己的儿子,有时甚至殴打,驱赶儿子。马礼逊对他此等行为非常不满,严厉地责备他。之后,屈大大改善以往的不良行为,因此,得到马礼逊的赞赏。 屈在宣教工作上非常认真勤奋,不在马礼逊家中从事印刷之时,就与梁发一起四处分发福音书册。早年他在麻六甲担任中国传统木刻的印工,信主后因缘际会又开始从事石印和活字印刷。1830年马礼逊成立马家英式印刷所,以石印和活字两种印刷方式印书。屈从马礼逊之子马儒翰学得石印技术,成为最早掌握石印技术的中国人之一。 屈十分热衷于活字印刷,与马礼逊父子一起,打造字模、铸造活字、印刷、装订,无所不通,成为不可或缺的人物。1831年夏,他印制出大量的“图画福音单张”,一面是图画,一面是宣教文字,用作宣教之用,很有创意。 屈规劝自己的妻子离弃偶像,归信真神。宣教书册由梁发撰写文字,上版印刷,再由屈缝线成册,然后两人携带书刊上路。他们屡次利用科举考试,或广东乡试与府县试之机,分发书刊赴考士子,向他们传播福音。此举开创向中国知识份子宣教的先河。 1834年9月,梁发等人因在广东乡试期间散发福音书册,十人遭广州知府逮捕。 在美国传教士裨治文的协助下,梁发逃往麻六甲和新加坡避祸。屈因没有参与这次活动而免遭追捕,却勇敢担负起营救被捕者的任务。 同年8月,马礼逊因病去世,马儒翰开始担任英国首任驻华商务监督的中文秘书。在马儒翰斡旋下,由屈出面联系安排,最后以800元的代价赎出所有系狱者。 1835年,屈也遭遇到危险,在马儒翰紧急安排下,他和妻子在府衙差役上门前先一步避上英船,继而转往麻六甲。他的独子阿喜因走避不及而被捕,后死于在狱中。屈在麻六甲宣教站滞留七年多,期间深入内陆锡矿山向华人矿工宣教,长达15个月。1841年后,屈追随伦敦会传教士理雅各工作。1843年,理雅各带着屈和何进善等人前往香港建立宣教站,屈成为理雅各最得力的助手。 不久,屈到伦敦会传教士合信主持的医药传教会香港医院向病患者传福音,开始他在香港以医院为阵地的20年宣教生涯。每天在合信开始诊治前,屈先对候诊病患者读经、讲道、传福音,带领他们祷告,并分发书刊给他们。众信对屈非常尊重,以欣赏和鼓励的态度看待他的工作。除在医院和市场工作外,屈到九龙等宣教站讲道。 1853年6月,屈与一个名叫阿秀的传道人一起赴上海,到仁济医院向太平军的伤病官兵宣教。每天花很多时间为病患者读经、开导、安慰他们,在上海宣教约一年。1850年,屈已是伦敦会香港宣教站中最为年长的基督徒,深受大家尊重和爱戴。1856年,屈69岁时,妻子接受基督教信仰,成为基督徒。[1] 1845年香港伦敦会传教士举行祈祷大会,纪念该会成立50周年,屈成为其中四位中国牧师之一。[2] 屈追随了伦敦会马礼逊、米怜、理雅各及合信等西方传教士,先后在广州、澳门、麻六甲、上海等地从事宣教活动,长达50多年。1860年代中期,屈年近80才退休。[1] 1864年初,屈告老还乡。1868年1月去世,终年81岁。 [1]李亚丁:《屈昂》,载“华人基督教史人物辞典"网,2011年12月12日,http://www.bdcconline.net/zh-hant/stories/by-person/q/qu-ang.php。 [2]《港澳大百科全书》编委会:《港澳大百科全书》,广州:花城出版社,1993,第801页。

屈昂,1787-1868

英国伦敦传道会教士。1813年(嘉庆十八年)受教会差遣来华协助马礼逊工作。7月抵澳门,惟澳门政府限令其在18日内离境。米怜偷渡到广州,其妻则居留于澳门马礼逊家。1814年南游爪哇、马六甲、槟榔屿等地,在马六甲建立传教基地,向当地人传教。1815年8月在马六甲创刊《察世俗每月统纪传》月刊,是基督教的第一种中文期刊。该刊除发表宣教文字之外,并刊载新闻及新知识(该刊至1821年停刊)。1816年11月3日米怜为梁发受洗,使他成为中国第二位基督教新教徒。1817年到澳门小住,与马礼逊会合在1818年创办华英书院和印刷所。1819年《两友相论》(中文)出版,1820年撰《开首十年之回忆》在马六甲英华书院印行。1822年因患肺病逝世,年仅37岁。

米怜(William Milne),1785-1822

一称梁亚发或阿发,号学善者,别署学善居士。广东高明人。1804年(清嘉庆九年)到广州学习雕版印刷。1810年起,为来华英传教士马礼逊所雇用,刻印《圣经》中译本。1816年11月在马六甲由英传教士米怜(William Milre,1785-1822)受洗入基督教(新教)。1819年回高明著《救世录撮要略解》一书,劝告世人应崇信基督教,被捕罚款。1823年(清道光三年)12月在澳门被马礼逊委为宣传士,成为新教第一个华人牧师。1828年在高明与一教徒合设书塾藉以传教,被斥为宣传迷信及卖国,被迫逃往澳门。1830年撰写《真道寻源》、《灵魂篇》及《异端论》,并至高州传教。1832年在广州著《劝世良言》,经马礼逊修改后广为散发,对洪秀全等产生较大影响。1834年赴广州向应考士子散发布道书时被捕,半途逃脱,后赴澳门、新加坡等地传教。1839年返广州继续传教。1855年(清咸丰五年)病卒。墓地在岭南大学(今中山大学)院园内,现仍存。

梁发,1789-1855

何玉瑛,女,英文名Ho Yu-ying,原籍广东省连平县,生于广州。真光女子中学分校校长。曹思晃妻子。 何玉瑛早年入读真光女校,1916年毕业留校任教师;1918年又进白鹤洞真光中学再读,1920年毕业留校任职;1922年考入岭南大学,1925年毕业并取得学士学位,被聘为真光中学校务主任。 何玉瑛笃信基督教,乐于社会服务,读书时组织同学到农村举行卫生讲座、基督教布道及儿童识字运动;1926年,她代表华南基督教教育会赴上海出席全国基督教教育会大会。 1928年,何玉瑛与曹思晃牧师结婚。[1]曹思晃祖籍珠海市香洲区前山镇上冲村,澳门立法局议员曹善荣四子,澳门富商曹有之孙,著名宗教人士。[2] 1928年起,曹思晃一直主持香港女子基督教会教务14年。1930年,教友人数大增,何玉瑛倡议筹款50000元,扩充圣堂及建筑牧师住宅。1934年,得到何会督的帮助,港府再给地2300尺,扩展顺利,圣堂加长40尺,并加建阁楼及牧师住宅。[3] 何玉瑛被聘为圣保罗女书院教席,1930年代表香港女青年会到上海出席全国代表大会;1934年被选为香港女青年会会长、香港反对蓄婢会副会长。 1935年,广州真光中学在香港设分校,何玉瑛出任校长(1935-1941)期间,马仪英于1929年取得学士学位,之后返回母校真光任教,1935年调往香港新创立的真光小学,出任校务主任,协助小学校长何玉瑛处理行政事务。1943年,何荫棠校长与几位校董前往广西桂林,在桂林(今广西桂林一带)开设真光女子中学分校,聘请何玉瑛为分校校长。[4] 何玉瑛擅长小学教育,对于儿童心理学、儿童故事、儿童自表方法、小学教管方法特有研究;1936年又被推为圣保罗堂妇真事务团主席,后出任港澳教区妇女服务团主席。[1] 1957年,何会督将建筑北角圣彼得堂之责任及建校工作委诸圣保罗堂。圣保罗堂组织北角堂校筹建委员会,并选出李福和先生、林植宣先生、林植豪先生、周效良先生、夏日华医生、何玉瑛及何世明牧师七位为该会委员,曹思晃及彭荣昌两位牧师为当然委员。得到政府送地17400方尺作为新校校址;并拨款建一个规模甚大、费用90余万元的新校舍。[5] 何玉瑛夫妇生育曹安邦、曹安民两子。曹安邦是美国华人生物物理化学家。[6]曹安民是香港中文大学眼科及视觉科学系讲座教授、香港大学眼科名誉临床教授、香港眼科学院院长及奠基人。[7] [1]《何玉瑛》,载“百度百科"网,2012年9月22日,http://baike.baidu.com/view/355905.htm。 [2]《港澳大百科全书》编委会:《港澳大百科全书》,广州:花城出版社,1993,第507页。 [3]《我们的历史》,载“圣公会圣保罗堂"网,2012年9月22日,http://dhk.hkskh.org/stpaul/aboutus.aspx?id=43。 [4]《粤港真光中学校名、校址变迁(粤校部分:广州市真光中学校名、校址变迁)》,载“新浪博客",2013年3月30日,http://blog.sina.com.cn/s/blog_a7a9865a01019012.html。 [5]《创校历史》,载“圣公会柴湾圣米迦勒小学"网,2012年12月20日,http://www.skhcwsms.edu.hk/intro.html。 [6]《曹安邦》,载“中华侨乡网"网,2012年12月20日,http://www.chnqxw.com/2011/0510/2960.html。 [7]《曹安民》,载“互动百科"网,2012年12月20日,http://www.baike.com/wiki/%E6%9B%B9%E5%AE%89%E6%B0%91。

何玉瑛,1898-

美国传教士,外交官。出生于麻萨诸塞州。在耶鲁大学接受神学及医学训练。1834年获医学博士学位,被任命为牧师,来华行医、传教。是首位来华之医药传教士。同年10月23日抵澳门,再赴广州。1835年在广州新豆栏街与郭雷枢、裨治文三人开设博济医院,后兼设医科学院,培育医科学生。孙中山亦曾于1886年在此就读。1838年2月21日,与郭雷枢等为配合该院日后人事及经济的需要,乃倡议成立中华医学传道会以推广医药传教,并自任副会长。同年在澳门开设眼科医院并进行传教工作。鸦片战争爆发后,广州医局被迫停开。他返回纽约,1842年再回广州,重开医局。1844年2月20日,以顾盛为首的美国使团抵达澳门,被聘为中文秘书,协助顾盛胁迫清两广总督耆英签订中美《望厦条约》。1855年升任美国驻华公使。1857年初,与英、法驻华公使在澳门炮制一备忘录,要求清廷扩大外国人在广州居住及经商地区,准许外国人进入广州。是年回国。1879年起,出任中国医学传道会美国分会会长。1889年1月10日在华盛顿去世。

伯驾(Peter Parker),1804-1888

第一位来华传教的基督教士。英国人。生于莫佩斯。1804年加入伦敦传道会。1807年1月封为牧师,旋被选派到中国。9月4日到达澳门,9月8日至广州,后在澳门长期居住,秘密活动和传教。在东印度公司庇护下充当公司翻译员,使当地政府、天主会未能发现他的真正身份。1813年,翻译出版《圣经》第一个中译本。1814年,秘密吸收澳门东印度公司印刷工人蔡高入教,并为他洗礼(蔡高是中国第一个基督徒)。1815年编写出版英文版《汉语语法》。1816年,吸收梁发等人入教,并封授梁发牧师(梁发是第一个中国牧师)。后与米怜(William Milre,1785-1822)合编出版巨著《华英字典》(6册,4595页);1818年与米怜在马六甲创办华人学校──英华书院(1843年迁往香港)。1820年,协助东印度公司李文斯敦医生在澳门开设诊所,兼有中医,实施赠医施药。1824年回国,设办东方语言学校,还在家中开办女子中文研究班。1826年5月重返中国,把家安在澳门。1927年,协助英人马地臣创办中国第一份英文报纸《广州纪录报》(1839年改名《澳门杂录》,1843年改称《香港杂录》),并任副主编;协助东印度公司医生郭雷枢在澳门开办眼科诊所。1834年,担任英国驻华商务监督律劳卑的秘书兼翻译。1834年8月1日病逝,葬于澳门马礼逊墓园。为纪念他,1835年在澳门成立以他名字命名的马礼逊教育会,1839年该会在澳门创办马礼逊学堂(前身是1831年设立的马礼逊书塾)

马礼逊(Robert Morrison),1782-1834

使用说明

检视全站索引

“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;

“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;

“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。

已经有澳门记忆帐号了? 登入

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)