崇禎六年(1633年2月8日─1634年1月28日)11月5日,方濟各會聖家辣女修道院6位修女在澳門巡航首領方濟各會士菲亞略•費雷拉(António Fialho Ferreira)的護送下從馬尼拉抵達澳門。她們是女修道院院長萊昂諾爾•聖弗蘭西斯科(Leonor de S. Francisco)、代理院長馬達萊娜•克魯斯(Madalena da Cruz)、梅爾喬拉•特林達德(Melchora da Trinidade)、克拉拉•聖弗蘭西斯科(Clara de S. Francisco)、馬爾加里達•孔塞桑(Margarida da Conceição)和華納(Joana da Conceição)。她們在省教區長熱羅尼莫•聖埃斯皮里托(Jerónimo do S. Espírito)的陪同下進入澳門,受到了澳門人的熱烈歡迎。人們灑上香水,舉著鮮花,列隊歡迎。她們走過的每條街道,每座房屋都裝飾一新,炮台和軍艦都鳴槍向這些修女們致敬。她們初來4天居東望洋隱修院,後則寄居聖方濟各修道院管事家中。這是第一批踏上中國領土的修女。聖家辣女修道院,即聖家辣女修會,又譯作聖克拉拉女修會,為方濟各會第二會。該會創始人為聖克拉拉•德•阿西斯(Santa Clara de Assis)。她1193年生於今意大利的阿西斯(Assis),卒於1253年。18歲出離父母家,追隨聖方濟各(S. Francisco de Assis)。後於1212年在聖方濟各的協助下,創建聖家辣會(Ordem das Clarissas)。聖方濟各在聖德米昂小教堂(Capela de S. Demião)附近為她們提供了一簡陋的建築作為住房。聖克拉拉•德•阿西斯於1215年被任命為聖德米昂修道院(Convento de S. Demião)院長並出任此職至其逝世。她於1255年由教宗亞歷山大四世(Alexandre IV)列入聖品。每年8月12日為其紀念日。參見金國平、吳志良:《方濟各修會與澳門聖家辣堂》,載《過十字門》,第244—46頁。Manuel Teixeira, Macau e a Sua Diocese, Vol. 3, pp. 483—484;徐薩斯:《歷史上的澳門》第8章,第82頁。

康熙六年(1667年1月24日-1668年2月11日)11月1日,海道蘇琳奉兩廣總督之命前往澳門迎接葡萄牙特使來廣州。葡萄牙特使回覆稱:未接到朝廷有關入京的詔令之前,不擬前往廣州。同時表示,即便前往,也要半個月的時間稍做準備。5日,澳門議事會會議決定,派遣兩名代表前往廣州,拜見廣東巡撫王來任,告知葡萄牙特使因身體欠佳,待半個月或20天後方可前來。13日,廣東官府派船將兩名代表送回澳門,並告知廣東官府已經接到朝廷諭旨,葡萄牙特使可進京面聖。次日,海道、總兵、前山同知等官員奉命入澳拜訪葡使。21日,葡萄牙特使終於率領一支由70人組成的使團,登上官船前往廣州。 John E. Wills, Embassies and Illusions: Dutch and Portuguese Envoys to K'ang-hsi, 1666-1687, pp. 82-114.

乾隆七年(1742年2月5日-1743年1月25日)11月5日,葡萄牙籍耶穌會士若瑟•門丹哈(José Montanha)、林德瑤(João de Seixas)和歸瑪諾(又譯作孫瑪諾,Manuel de Aquiar)神父乘“聖佩德羅”號和“聖保祿”號帆船抵達澳門。若瑟•門丹哈神父在澳門花了很大精力抄寫成《耶穌會會士在亞洲》。新主教伊拉利奧•羅沙(Hilário de Santa Rosa)修士於同日抵達澳門,“大船在七里格以外老萬山島前逆風停泊,主教致信方濟各堂的守衛者,通告他願意在該修道院下榻。由於首先到來的是接迎同船到來的四位耶穌會神父的小艇,經他們勸說,主教也上了小艇。他們還說,時間已晚,我們就在聖保祿學院住宿。主教閣下受到了歡迎。總督高甸玉不顧天色已晚,率一隊士兵在海邊迎候,並鳴炮歡迎,但新主教拒絕乘坐為他準備的轎子,因為他要與神父們一起走。第二天一早,主教不聲不響地住進聖方濟各修道院,在那裡接受了本市各教堂、神職人員、議事會和名流們的問候。在為他準備官邸期間,他在那裡住了近三個星期,受到款待。”12日,伊拉利奧修士就任澳門主教,若瑟•阿爾梅達(José de Almeida)神父任司庫和主教座堂的本堂神父。13日,主教通知議事會,他決定在17日星期六下午3點按慣例進駐主教座堂,真誠殷切地希望所有其他主教們在場。費賴之:《在華耶穌會士列傳及書目》,第841、844頁;榮振華:《在華耶穌會士列傳及書目補編》,第440頁稱門丹哈神父是同三位派往中國的耶穌會士一同來到澳門,林德瑤及歸瑪諾均是1742年到澳。施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第128—131頁;Manuel Teixeira, Macau no Séc. XVIII, pp.384—385.

清乾隆二十七年(1762年1月25日─1763年2月12日)7月5日,葡萄牙首相龐巴爾侯爵逮捕耶穌會士的命令在澳門執行。凌晨3時,澳門政府派軍隊包圍聖保祿學院與聖若瑟修院。在聖若瑟修院逮捕了13名耶穌會士,在聖保祿學院逮捕了11名。他們有:屬中國副省,駐聖若瑟堂的葡萄牙籍神父紀類思(Luís de Sequeira)、費德尼(Denis Ferreira)、歸瑪諾(Manuel de Aguiar)、西方濟(François da Silva)、西若瑟(José da Silva)、法安東(António Falcão)、習安東 (António Simões)、甘瑪諾(Manuel de Carvalho),葡萄牙籍修士麥西蒙 (Simão de Almeida),意大利籍神父穆安東(Antoine Xavier Morabito)、 傅方濟(François Folleri),中國籍修士許方濟(François da Cunha)、杜興福(Symphorien Duart);屬日本教區,駐聖保祿堂的有葡萄牙籍郭方濟 (Francisco da Costa)、貢西夫(Silvestre Gonçalves)、西多默(Thomas de Silva),貢瑪諾(Manuel Gonçalves)、若奧•歐華利斯(João Álvares)、羅歷西(Alexandre Rodrigues)修士;德國籍雅克•格拉夫(Jacque Tiago Graff)、柯約翰(João Coffe Kogler)神父;屬法國耶穌會,駐聖保祿堂的有嘉類思(Louis du Gad)、趙加彼(Gabriel Boussel)、紐若翰(Jean Sylvain de Neuvialle)神父。聖若瑟堂的神父先被拘禁於方濟各會修道院中,8日被押赴聖保祿堂,與前此拘禁於多明我會修道院的會士合禁一處。由哨兵日夜把守,不許與外間通消息。9月初將中國、日本兩教區與法國傳教會的雜物悉數拍賣。各修院關閉。1762年11月5日耶穌會士們被關押到“聖路易斯(S. Luís)”號船上,並離開澳門,1763年3月22日,駛抵果阿,又被關押在莫爾莫高(Mormogao)炮台10個月。直到1764年10月16日才抵達里斯本,取締耶穌會對澳門天主教打擊很大,也加速了澳門天主教的衰弱。費賴之:《在華耶穌會士列傳及書目》,第725—727頁;施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第158頁;《清代澳門中文檔案匯編》下冊《香山知縣張德洄為催令查報清乾隆二十七年捉拿大小三巴寺僧下理事官諭》,第514頁。香山知縣張德洄在這一事件發生五年之後才派人來調查情況,並希望了解這些被抓的傳教士與剛到省城的“鄧類思”有何關係,此事反映:1. 清政府在澳門設立的機構對澳葡情況不清;2. 是證明當時的抓捕為秘密進行。卡拉雲:《龐巴爾侯爵之監獄》,轉自費賴之:《在華耶穌會士列傳及書目》,第813—815頁;Manuel Teixeira, Macau no Séc. ⅩⅧ, pp. 510—512.

清道光二十三年(1843年1月30日─1844年2月17日)10月10日,前總督席爾維拉.邊度被任命為葡萄牙使節,24日獲頒全權證書。27日邊度乘坐“特茹河”號離開澳門。29日早順利抵達黃埔,然後換乘小船進入廣州。代表團前往潘仕成的海山仙館與欽差大臣耆英會晤,受到耆英和黃恩彤等粵省官員的熱烈歡迎和盛情款待。代表團一行下榻在法國領事館。11月5日雙方進行了談判。三天後,耆英、祁塤及程矞采發給邊度一公文,確定了談判的結果。邊度對此認為:我們對會談還不能感到十分滿意,因為尚有三條條款未得到批准。即第1條關於免除澳門每年交納的地租租金和確認屬於葡人的界地;第2條是合理地減輕經過澳門的船隻商品進出口稅;第3條將澳門向世界所有願意前往澳門進行貿易的船隻自由免費開放。我們相信閣下會將這些條款奏請皇上,在閣下的調停下,得到我們所期待的結果。11月14日,耆英告知邊度理事官:所提要求,已照準者,即可實施,未准行者,可以在澳門等待皇帝的聖旨。Chinese Repository, Vol.12, No.10, p.554.《欽差大臣耆英及廣東各大吏對葡人所提九請之回覆》,載《葡中關係史資料匯編》第1卷第33號文件,第121—124頁。《葡方欽差大臣致欽差大臣耆英之公函》,載《葡中關係史資料彙編》第1卷第35號文件,第126—127頁。《欽差大臣耆英及廣東各大憲複葡方欽差大臣邊度之公函》,載《葡中關係史資料匯編》第1卷第38號文件,第145頁。

《知新報》第三十六期刊登《電力犁田》、《銀票辨僞》、《請改美稅》、《微蟲致病》等文章。《知新報》於1897年2月22日(清光緒二十三年正月二十一日)創刊,由康有為籌劃出版、梁啟超兼理筆政、何廷光(字穗田)出資、康廣仁則負責具體運作創辦,該報於維新運動時期所創辦,為維新派在華南地區的重要刊物。1898年(清光緒二十四年)的百日維新失敗後,《知新報》仍繼續出版。1899年7月20日,康有為在加拿大創立保救大清皇帝會後,更將《知新報》與《清議報》定為會報。《知新報》原按上海《時務報》模式創辦,初擬為《廣時務報》。及後經梁啟超斟酌後,才定名《知新報》,報頭使用篆書。其辦報宗旨,正如其創刊文章的「知新報緣起」指出:「不慧於目,不聰於耳,不敏於口,曰盲、聾、啞,是謂三病」而「報者,天下之樞鈴,萬民之喉舌也,得之則通,通之則明,明之則勇,勇之則強,強則政舉而國立,敬修而民智。」《知新報》是澳門第二份中文報紙,翻譯不少西文報刊,錄英、俄、德、法、美、日等各國大事,同時遠銷海外舊金山、悉尼、安南、新加坡等地。設社址於澳門南灣大井頭四號,其後在1900年11月22日(清光緒二十六年十月初一)出版的第129期有遷館告白:從大井頭四號移寓至門牌十九號。初為5日刊,自1897年5月31日(清光緒二十三年五月初一)的出版的第20冊起,改為旬刊 (十日刊),篇幅較前增加一倍;又至1900年2月14日(清光緒二十六年正月十五日)出版的第112冊開始,再改為半月刊,每期約60餘頁,冊裝。目前所收集的最後一期是1901年2月3日(清光緒二十六年十二月十五日)出版的第134冊,是否仍有後續出版的刊冊,有待進一步研究。本會感謝中山大學圖書館的支持,合作將該館珍藏的共134冊《知新報》原件進行電子化,得以在此平台與公眾分享。此外,本會為每期之目錄加設鏈結功能,以便各方讀者閱讀。《知新報》主要撰述和譯者如下:撰述:何樹齡、韓文舉、梁啟超、徐勤、劉楨麟、王覺任、陳繼儼、歐榘甲、康廣仁、黎祖健、麥孟華、林旭、孔昭炎、康有為 英譯:周靈生、盧其昌、陳焯如、甘若雲葡譯:宋次生德譯:沙士日譯:唐振超、山本正義、康同薇

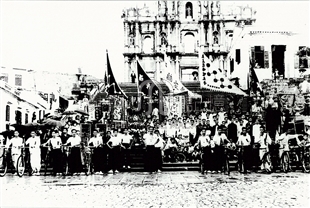

清宣統三年(1911年1月31日─1912年1月18日)11月2日,奉孫中山先生之命,由林君複及林警魂主持的澳門同盟會總機關策劃香山起義。林警魂為君複之從兄弟,其與“港澳商人、海外華僑及各省革命黨人,相識甚多”。因此,由他來負責香山起意的經費籌措。當時由於澳門富商陳芳之孫陳永安亦加入同盟會,所以資金問題很快解決。參加策劃香山起意的主要人物包括澳門同盟會主盟人林君複,負責人林警魂,香山同盟會會員鄭彼岸、蕭楚碧、蕭叔鸞、鄭仲超、劉卓堂和東莞的莫紀彭、何振,湖南人任鶴年。香山起意的第一步軍事行動先在小欖爆發。當地紳士何倍樵和綠林李就成、伍順添等人揭櫫義旗,高喊“推倒滿清,有米平吃”,收繳了當地200多個鄉勇的槍械。石岐副將馬德新派黃龍彰率兵百餘入圍捕,而黃龍彰卻被鄭彼岸說服加入同盟會,官兵與同盟會合流。馬德新遂棄石岐奔廣州求援。5日,留在澳門總機關的林君複、莫紀彭、何振和鄭仲超等負責運動駐前山的新軍。前山新軍共約3000人,其軍隊成員年輕,軍官多系陸軍學堂畢業的年輕人,而鄭仲超和何振也是陸軍速成學堂的畢業生,他們與新軍軍官多是同學或相識,新軍中的營長任鶴年思想進步。故到5日時,前山新軍已經和澳門方面聯絡成熟。當天晚上,準備起意的官佐等聚在陳永安之祖居石室內開會。一聲暗號,前山各處遍樹白旗,起意軍即推任鶴年為司令,何振為副司令,兵不血刃即控制前山。新軍在前山起意後,石岐方面並未收到任何消息。澳門同盟分會會長林君複即日兼程趕至石岐,在同盟會機關蕭世冰宅第召開黨人緊急會議,決定石岐於本日起意。下午,隆都谿角鄉、龍聚環鄉、象角鄉、豪吐鄉、坎下鄉、港頭鄉、安堂鄉、申明亭鄉、南文鄉等各鄉團勇共兩三千人,紛紛集合,直趨石岐。各隊伍到達石岐後,先在龍王廟集合,然後分作兩隊,一隊由坎下鄉梁守帶領,由南門入城;一隊由鄭彼岸帶領,從西門入城。當時馬德新已被小欖起意軍捕獲,軍中無主,守城防勇不敢抵抗。縣知事覃壽堃見大勢已去,亦不敢抵抗,因此兩隊人馬未經戰火即安然入城。王作標帶領的縣署親兵隨即反正投入革命隊伍。覃知事交出印信,表示降服。革命軍接受縣印,香山縣城光復。同日,澳門同盟會主盟人林君複及鄭彼岸組織廣東軍民,在司令任鶴年、副司令何振、參謀長莫紀彭率領下,分別由澳門以北的前山出發,配合香山縣城一帶民團改編成的“香軍”,進攻廣州西關一帶。林警魂,綽號林銷魂,加入同盟會之前為香山縣前山一帶之大盜,是閩潮籍疍民出身。先是在惠州沿海失手殺死敲詐勒索之清廷官兵,後逃至香山,又劫殺唐家灣保安團練一家,遂拉起隊伍成為橫行香山、澳門的大盜。清末時,他在望廈北面的永安圍開設一家“安生攤館”,成為該土匪集團在澳門的安生窩點。金豐居士:《永安圍“安生攤館”》,載《訊報》2007年3月10日。鄭彼岸等:《香山起義回憶》,載全國政協文史資料委員會編《辛亥革命回憶錄》第2冊,第340頁。馮自由:《革命逸史》第4集《澳門華僑與革命運動》,第75頁。

辛亥革命期間一次較有影響的起義行動。澳門同盟會成立後,就全力以赴準備策動香山起義,新任主盟人林君復與莫紀彭、何振、鄭仲超等負責策動駐在前山的新軍,鄭彼岸等負責策動駐在香山縣城的防營、團練。駐守前山的新軍約有2000餘人,他們參加過1910年的廣州起義,軍官中很多人有革命思想,其中營長任鶴年尤為激進。澳門同盟會員利用同學關係與任鶴年等人聯絡,很快控制了這支軍隊。香山縣城駐有副將馬德新率領的防營,鄭雨初、黃龍彰率領的團練,王作標率領的縣署親兵。經澳門同盟會員的活動,鄭雨初、黃龍彰、王作標先後入會,從而使同盟會又控制了團練和縣署親兵。他們還派人聯絡各鄉村志士和綠林,約好一起起事。起義的籌餉工作由同盟會澳門支部機關負責人林警魂擔任,他從港澳商人、海外僑胞中募集了部份活動費用,其中澳門富家子弟、同盟會會員提供了相當的經費。經過周密準備,1911年11月2日,香山起義在香山縣(今中山市)小欖爆發。11月5日,前山的新軍與縣城的團勇親兵同時起義,並於當天光復香山縣城。隨後,以前山新軍為主體的香山起義軍改編為“香軍”,進駐廣州西關。不久,香軍編入廣東北伐軍,進抵江蘇前線。同時,不少澳門女同盟會員,如許劍魂、陳秉卿、梁國體、嚴淑姬、梁荃芳、梁雪君等,也參加廣東女子北伐附隊,經南京一直進抵徐州前線。

民國六年 (1917年1月1日-1917年12月31日)11月5日,葡萄牙第3520號國令通過並頒佈了澳門地區組織章程:《澳門省組織章程》 (Carta Orgânica da Província de Macau),這是繼1844年9月20日葡萄牙女王宣佈澳門脫離印度管轄、獨成一省之後有關澳門地區的第二份組織章程。全文共17章258條,重複1914年第277、278號法律的諸多內容,對澳門政治、行政、財政、軍事和市政組織及其運作進行了詳細的規定。章程首先規定澳門享有行政財政自主權,接受葡國中央政府的領導和監督 (第2條)。同時規定澳門擁有兩個“本身的機關”,即總督及政務委員會。總督直屬殖民地部部長,作為中央政府在澳門的代表及最高民事和軍事權威,按照法律和公共利益管理澳門,擁有行政權、軍事權、財政權和立法權 (第42、43、45、46、47條),總督所作的規範性行為係以訓令方式作出;而政務委員會則為總督之後首要及主要的管理機關,由“公務員成員”及“非公務員成員”組成。公務員成員包括總督 (由其主持委員會)、大法官、輔政司、財政司及公共工程司等五名主管和部門領導等。非公務員成員包括議事會的議員,以及二名由總督挑選的華人代表 (第54、55、59條)。因此,該委員會並無選舉產生的成員。在立法權分配上,1914年第277號法律《海外省民政組織法》第14項綱要第4款賦予總督一般立法權,總督有權就本殖民地有關的所有情況及事項制定規範。然而,在《澳門省組織章程》中並沒有此項規定。該章程只賦予總督就某些特定事宜立法的權限,這些事宜包括本省的地區劃分、部門的編制、公務員的權利、貨幣制度及稅務制度等。此外,章程規定所採取的措施不可影響第51條所指事項,即市民的公民權利及政治權利、司法組織等,亦規定在某些情況下,所採取的措施須經宗主國政府核准方可執行。倘若對有關事項在三個月後仍未獲宗主國政府處理,則推定獲得核准 (第80至82條)。另外,政務委員會首次享有立法提案權,而其成員亦有權要求總督就本省的施政做出解釋,這為後來的諮詢會和立法會奠定了制度性基礎 (第70及71條)。然而,政務委員會就總督執行職能方面的事宜所作出的意見原則上並無約束力,但在某些情況下總督必須聽取委員會的意見 (第44、77及78條)。總督與政務委員會在意見上有分歧時,由中央政府聽取殖民地委員會後解決有關爭議 (第3條、第6條第2附段及第69條)。同時,章程第238條規定所有應在澳門省實施的法律必須在《澳門政府憲報》上公佈,否則不視為在當地生效。總之,《澳門省組織章程》是最為全面完整的一個對澳門地區行政、財政、軍事及市政組織及其運作最為詳細的法規。該章程在1920年因應葡萄牙憲法修改而有所調整。是年8月7日第1005號法律賦予各殖民地高度自治,將原設的政務委員會分為“應有當地代表,以適應各殖民地發展”的議例局 (Conselho Legislativo)和行政局 (Conselho Executivo)兩部分,增加了總督的立法權,但總督立法時必須諮詢議例局的意見。同年8月20日頒佈第1022號法律又對1914年第277、278號法律作出若干修改,引致10月16日第7030號法令的頒佈,即修訂1917年各殖民地組織章程。依此而形成的政治架構,基本具備行政、立法和司法組織,但很簡單和鬆散。參見吳志良:《澳門政制》,第51-52頁。

民國三十八年 (1949年1月1日-1949年12月31日)11月5日,拱北地區解放,新的人民政權接管海關,不過並未急於改變粵澳邊境自由出入的政策。直至1951年2月,廣東政府決定實施邊境管理,出入境人員一律憑國內公安機關簽發的通行證出入。同日,廣東中山前線人民解放軍於肅清澳門對岸灣仔一帶國民黨一○九軍三二一師殘部及保三師殘部等後,發現國民黨海軍第四戰防艦艇隊“吉利”、“光強”、“高要”、“清遠”四艘炮艦及小炮艦、巡艇若干艘,在澳門銀坑中國領海內停泊。其中“吉利”及“清遠”兩炮艦艇停泊位置,距解放軍陣地海岸僅800米,解放軍當即予以嚴密監視,並下令停航。不久,國民黨艦艇有數艘違令開動,同時“清遠”號公然抵抗,以25釐米機關炮2門,12、13釐米機關炮各1門向解放軍射擊,解放軍炮兵即開槍還擊,擊毀其發動機一部及航空機槍一挺,傷其數人。該艇因已無法逃走,當即揮白旗請降,並派來劉德智等三人與解放軍接洽,願將艇上輕、重武器繳出,並將“清遠”號駛近解放軍駐地。解放軍乃派代表同赴該艇受降。該艇艇長楊子江亦願接受投降條件,表示等候水漲,即將炮艦駛來,並已繳出機關槍一挺、步槍五支。當受降之前,澳門政府竟非法派遣汽艇一艘,侵入中國領海將該艇人槍一部劫走,嗣後又派船強行拖走該艇。艇上載有國民黨軍官兵共百餘人,汽油百餘桶,武器彈藥一部。在此以前,在解放軍與國民黨軍艦艇作戰時,葡艦艇2艘即以敵對態度頻頻偵察,並將炮口指向解放軍陣地。《人民日報》1949年11月18日《澳門政府扣留蔣艇事件》。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入