大三巴牌坊屹立在空中,俯视着澳门的土地。它是一座教堂的前壁,青苍斑驳,巍峨壮观。历史的风云从它身上掠过,东西的文明流经这里汇合。沧桑巨变,岁月流痕,然而,它身躯犹健,神采依然,以无可质疑的资格,向世人展示着这座东方小城四个世纪的传奇、风貌和精神。

它的不凡身世,引起多少人的追寻和遐想。只有走近,才能了解;只有对话,才能沟通。

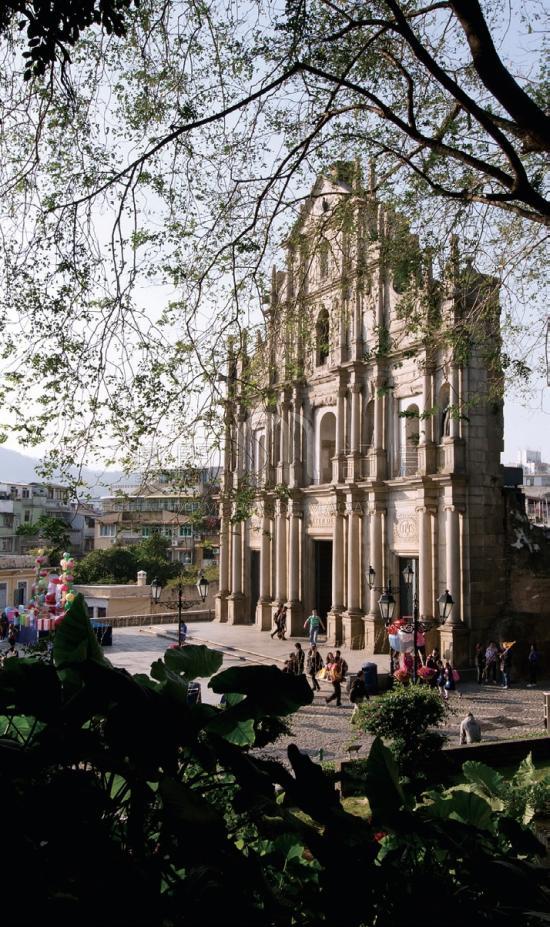

图1 大三巴牌坊,卢嘉志摄

闻名遐迩的“大三巴牌坊”

从繁华的市中心向北,经过摩肩接踵的商铺,穿越狭窄弯曲的街道,前方豁然开朗,只见一片空旷,一个山岗,上面矗立着一座巨大的建筑物的遗址,这就是圣保禄教堂遗存的前壁,闻名遐迩的“大三巴牌坊”。大三巴牌坊是当地华人的习惯叫法。由于这座教堂遗址的前壁形似中国的牌坊,而教堂尽管不复存在,人们仍依其葡文名称——圣保禄的谐音“三巴”,称该教堂前壁为大三巴牌坊。

举头仰望牌坊正面,石壁之上,满布浮雕装饰和宗教圣像;最高之巅,大十字架傲然挺立,俯视四方。牌坊地下的大门依然敞开,然而当你置身其中,身旁,只觉山风萧萧;举头,只见天宇茫茫。历史留下的,只有一片萧疏,空白,失落,惆怅。

哪里可以寻得答案?

走到牌坊的跟前,不禁,你伸手去触摸它的肌肤,端详它的容颜。在侧门上方,终于发现I. H. S.三个外文字母,或许能为茫然中的我们,打开对话的大门,提供沟通的路线。不错,这三个字母,正是耶稣会以拉丁文缩写的徽号。

耶稣会是什么样的组织,它为何要来澳门兴建教堂?故事应从这里开始。

沙勿略:耶稣会的急先锋

15、16世纪,遥远的西方,在罗马天主教统治了数百年以后,欧洲掀起了宗教改革的浪潮,搅乱了人们的心灵、道德和秩序。天主教的卫道士们为此感到十分不安,他们尖锐地问到:“人,若果获得整个世界却失去自己的灵魂,于己何益?”他们决心以高尚的德性,忠贞的勇气,捍卫教廷的权威;以加倍的努力,忘我的奉献,向世界宣传天主的信仰。1540年,一个以耶稣为名的宗教团体,由西班牙人依纳爵.罗耀拉带领,在教皇保禄三世批准下成立。耶稣会的成立,为那个古老的宗教带来了年轻人一样的充沛精力,他们的活动范围很快就扩展到意大利、葡萄牙、西班牙和中南欧洲的大部分地区。耶稣会士被成功鼓舞着、激励着,他们还要向远东,向一切非天主教控制的地区,包括那个地区的伟大国家—中国,传播福音和信仰,号召更多的世人皈依天主。

耶稣会中有一位忠诚的会士——方济各.沙勿略,当他远渡日本,知道东方文化的源头却在中国的时候,他向往有朝一日可以来到这块神奇的土地传播上帝的福音。然而,中国是东方的巨人,中国的明朝政府有着自身的尊严和信仰,有执着的自信和理念,对外国人,除定期来华进行商贸活动外,其余的并不欢迎。这一切,就似乎注定了沙勿略的命运。

1552年,沙勿略作为第一个急先锋,孤身北上,历尽千辛万苦,从印度来到广东台山的上川岛,指望从这里可以进入中国内地展开传教活动。但是,他在这里孤掌难鸣,四壁无援,再加上饥饿和热病交加,最后,在这个中国的门口怀憾死去。

圣保禄教堂

天无绝人之路。1553年,葡萄牙人踏上了澳门的土地。耶稣会士抓住这个天赐的良机,乘着葡萄牙人的大十字帆商船,相继来到了这里。他们虽然无法进入壁垒森严的中国内地,然而他们相信,在澳门建立据点,兴建修院和教堂,等候上帝赐予机会,就必定可以成功北上。

耶稣会士选择了澳门半岛北部的一块俯瞰全城的高地,在这里建起了简陋的教堂和修院。然而由于条件简陋,所建的教堂多次遭火焚毁。最终,从1602年至1603年,用了两年的时间,由澳门的葡萄牙商人筹集了七千两白银,在前来澳门避难的日本教徒和中国工匠参与下,耶稣会建起了这座供奉圣母的宏伟的圣保禄教堂。今天,人们只能依照前人的记录想像它的身影:

圣保禄教堂

高大宏伟,中间以八根粗壮的立柱支撑着建筑结构。由大门进去,依三路伸展,构成三个祭堂,即一个主堂和两个侧堂,分列着大小祭坛,而侧面的墙壁均镶有优质日本木板。教堂的侧壁上一幅“圣母升天图”,庄严神秘,上面浮现着一万一千名无原罪的信徒。唱诗坛摆放大小两台风琴,上方三扇巨大的窗户,透射进天堂的光芒。

至于教堂的屋顶,更是前所未见,还是听听当时西人如何描述:教堂屋顶是我见过的最漂亮的拱形建筑。木制雕刻以奇特的红蓝色彩勾画得美轮美奂。整个天穹为若干个四面体组成,而每个四面体之间以巨大的玫瑰花或绿叶相连。

而当时见过教堂的中国人,也形容它为“金碧照耀,上如覆幔”,为中国大地前所未见。总之,奇伟、华美、富丽、堂皇,你可以用上许多形容词来描述和想像,这间澳门至今没有任何一间可与之媲美的教堂。此外,教堂侧面还有一座钟楼,大钟为法国国王路易十四所赠。钟旁边站立持锤木人,定时敲击,报道时辰。

让我们穿过时光隧道,观看一下圣保禄教堂落成之时的盛况吧:

1603年圣诞节前夕,澳门小城到处都沉浸在一片分外虔诚和热烈的气氛中。耶稣会一支圣歌出巡队伍从市中心缓慢并庄严地向圣保禄山岗进发。三十名神职人员身穿白麻布长袍居前,三十名学生和众多的信徒身穿白色法衣跟在队伍后边。领队的神父,手执圣物,带领信众,将为这座新落成的圣保禄教堂进行祝圣弥撒仪式。这时,全城的市民都出来观看助兴,愈来愈多的人加入到这个行列之中。忽然,炮声雷动,是停泊在港口的五艘葡萄牙商船鸣放礼炮。入夜,各色焰火腾空而起,圣保禄教堂上空,光彩夺目,恍如白昼。

圣保禄教堂落成之后,被誉为“仅次于罗马圣彼得主教堂的最大教堂”,自此,“东方梵蒂冈”之名不胫而走,享誉遐迩。

传世不朽的伟大杰作——大三巴牌坊

图4 大三巴牌坊,卢嘉志摄

教堂主体建筑落成之后,即开始着手兴建它的正面前壁。从1603年起,用了三十多年时间,至1637年,一个传世不朽的伟大杰作——教堂正面前壁,即大三巴牌坊——宣告完成。

大三巴牌坊高25.5米,宽23米,由坚硬的花岗石筑成。再加上不同款式的石柱,齐头并肩,垒叠层列,牢固地支撑着这座千百吨重的建筑,为的是使之挺立万世,与上帝永恒共存。

牌坊高矗在山岗之巅,不仅以其宏伟巨大令人赞叹,更摄人心魄的,是牌坊通体遍布的浮雕装饰和宗教圣像。内行人说,走遍世界,阅尽耶稣会的教堂建筑,只有在澳门的大三巴牌坊,才可见到这种独一无二的奇观。

图5 昔日的大三巴牌坊

大三巴牌坊上下分为四层:

第一层是教堂的入口,这是走向上帝的开始。三个大门,一个正门,两个侧门,其间用十根粗壮的希腊爱奥尼亚式圆柱隔开。两旁墙壁饰有规则的几何图形。正门门楣上有“天主圣母”的拉丁文字样,揭示了教堂供奉的主保神身份。

第二层同样是十根圆柱,仿佛为第一层石柱的延伸,但是为哥林斯式。这一层雕塑和装饰的主题是圣徒。圆柱之间的神龛,安置着耶稣会各位圣徒的铜像,不可不提的是,这些栩栩如生的青铜雕像均是16、17世纪澳门铸炮厂的出产。这些圣徒分别是:正中靠左,是耶稣会创始人依纳爵.罗耀拉;相对称的靠右一边是方济各.沙勿略;最左边,是佛朗西斯科.波尔吉亚,他放弃令人艳羨的荣华富贵,担任耶稣会的第三任会长;最右边的则是路易斯.贡萨加,这个不幸的年轻人死时年仅二十三岁,他放弃了贵族的爵位,却为拯救鼠疫患者奉献出自己的生命。神龛之间的常青棕榈树,让你们陪伴着圣徒们的高尚灵魂,直至永生吧。

第三层的圆柱减为六根,款式属混合型。这一层的主题是圣母。正中的神龛安放着教堂守护神圣母玛丽亚的雕像。神龛四周,环绕的百合花,象征着纯洁;六个活泼天使,护送圣母升天。圣母的左边是一眼喷泉,那是喷涌不息的智慧;右边一棵柏树,那是万世常青的生命。泉水左边,圣母凌空浮在海船上方,保佑海上贸易平安顺利;柏树右侧,圣母踩着一只七头蛇怪,象征邪恶必受正义制裁。第三层左端,一个横卧的人形魔鬼,利箭穿心,旁有中文,“鬼是诱人为恶”,以显对人警示;右端一具骷髅,也有中文,“念死者为无罪”,提醒人们应对生前死后做深刻反省。

第四层只有四根圆柱,也是混合式。这一层的主题是耶稣。耶稣雕像位置中央,安放在一个石饰百合与玫瑰花簇拥的神龛里。耶稣受难时那些令人毛骨悚然的带血刑具:梯子、鞭子、荆棘冠、锤子、钉子、长矛和钳子摆放四围。雕塑的建造者们可能不想令气氛变得过于严酷凄惨,他们请来美丽的小天使,右边的捧着捆绑耶稣的木桩,左边的捧着耶稣受难的十字架。同层的右端,是绳子,再次突出耶稣受难的主题;左端,是麦子,象征耶稣精神像种子,广布开去。

牌坊四层之上的三角楣顶竖有大十字架。三角楣正中一只腾空欲飞的鸽子,是圣灵的化身,太阳、月亮和星星四边围绕,那是天主创造的宇宙。

数百年来,凡是见过牌坊的人,无论使用什么语言,无论来自任何地方,定会留下深刻的印象,必都发出由衷的赞扬。有人说,牌坊就如一本石制坚固的宗教教科书。站在它的跟前,“仰观宇宙,俯察品类”,牌坊把天主创造万物,圣母庇佑生灵,耶稣拯救世人的道理,直观、生动、形象地表达出来,以此告诉人们,正义必定战胜邪恶,天国就在前面。也有人说,牌坊就像一座内容丰富的艺术博物馆。它是西方、中国和日本等各国工匠通力合作的艺术结晶,其结构和装饰,不但显示出西方巴罗克风格,更糅合进东方文化色彩。在建筑美学上,二者兼容并蓄,融汇贯通。在基督教美术史上,标新立异,叹为观止。

学会中文,打开磐石

不难看出,通过完美的艺术形式引导世人到达崇高的天国境界,正是大三巴牌坊设计者和建构者的原意。事实上,他们也在身体力行,用鲜血以至生命,做出了生动的榜样。

大三巴牌坊由意大利的热那亚人卡尔洛.斯皮诺拉神父担任主要设计。神父在罗马修过数学知识,1600年到达澳门,1602年设计了教堂及其正面前壁,之后为传播信仰又转赴日本,1622年在当地迫害天主教的浪潮中,被绑在一根柱子上活活烧死,壮烈殉教。耶稣会在澳门的一切艰辛工作都是为了打开中国庄严而又沉重的大门。

16世纪的中国,国威远扬数洲,声势如日中天,统治者自豪于祖宗悠久的灿烂文化,满足于中央帝国的至尊地位,不会轻易认同外来的宗教信仰,更不情愿接纳其他的价值观念。阿拉伯的谚语说,当中国人用两只眼睛看世界时,希腊人只有一只,而其他地方的人还在盲目地摸索。这样的比喻,国人谁不乐意接纳?

然而,耶稣会对此有自身的见解。他们认为,中国人虽然高傲,但可以让那些同样是学识和品德出众的外国人来到其间居住。假如看到天主教对于他们自己的政治体系是一种帮助而不是损害,中国的民族有朝一日会乐意接受天主教信仰。不仅如此,天主教最终也可以用积极的人生观和永恒的幸福观教育中国人,以取代他们那些毫无价值的虚荣和浮华。

显然,中国与欧洲不仅在地理位置上,而且在精神上的距离也实在太远了。完全不同的信仰和世界观,差异显著的文化和价值观,在二者之间形成了深陡的鸿沟和巨大的壁垒。面对这重重的障碍,耶稣会传教士十分明了。他们站在大三巴牌坊的山岗上,朝向中国的土地,仰天长叹:磐石啊磐石,你何时才能裂开,迎接吾主?

面对进入中国传教的多次请求,中国的官员反诘传教士:你们会说中国话吗?不。那麽,你最好先去做学生,学会我们中国的话,以后你再去做我们的老师,给我们讲解你们的道理。

毫无疑问,艰辛的中国文字就是传教士眼前最坚固的磐石。如果打开磐石,就需要比磐石更坚硬的意志。耶稣会负责中国和印度传教事务的巡视员范礼安就是一位高瞻远瞩的智者,也是一位意志坚强的勇士。他说,中国是一个伟大和有价值的民族,中国人尊重学问,他们愿意以明智的方式聆听任何提出的问题。因此,在中国传教,就要采取在其他国家不同的方式,首先必须掌握中文。如果不懂中文,就无法使中国人皈依上帝。

学会中文,打开磐石,就是耶稣会的神圣目标,传教士下定决心:“学会读、讲、写中国的语言,熟悉中国的文化和习惯。”

打开磐石的工具——圣保禄学院

在牌坊的东侧山坡,人们今天仍可以看到一排排青苔斑驳,仅余地基的房屋遗址,能够看清轮廓的,约有六间,每间三米见方。人们似乎还可以感到,这里有一些伟大的灵魂,静静地,在如盖的凤凰树庇荫下,安睡休憩。是啊,请勿打搅,他们经已完成了重大的使命,需要好好休息。让我们悄悄地继续前面的故事。

这片遗址,正是耶稣会创建的圣保禄学院,闻名中外的远东第一所近代大学的原址,是耶稣会为打开中国的磐石而建造的坚实工具。

1571年,耶稣会在这里成立了圣保禄公学,1594年升格为圣保禄学院。为了培养合格的神职人员,学院设置各种科目。一方面是为那些来亚洲之前尚未完成资格培训的欧洲神职人员提供文学、哲学、神学以及科学和艺术等课程,更重要的,是要使学院成为学习中文或日文的场所;另一方面是为中国人和日本人提供西方包括人文及自然科学和神学几乎一切的知识,当然,也教授拉丁文和葡萄牙文。

圣保禄学院设在山岗上,占地广阔,环境优美,可以眺望远处的迷人风光,沐浴来自海上的习习清风。来自中国内地的诗人兼画家,后来又成为圣保禄学院学生的吴渔山这样形容这间学院:

第二层楼三面听,无风海浪似雷霆。

去来毕竟输鸥鸟,长保群飞入画屏。

根据记载,学院有一道围墙,两所大房子之间是一个漂亮的庭院,房子内部铺上地板地面,这是管理者的住所。山脚下则是学校教室和办公室,共十九间卧室,两个厅堂,两个小礼拜堂以及病房,总共可以容纳四十名教士进行学习和各种活动。

在近两个世纪之内,来华传教的耶稣会士共有四百六十七名,近一半人曾在学院中研读过中文,学习各种预备知识。

朗朗书声,拳拳心愿;灿灿晨星,昏昏夜盏。圣保禄学院的学员以高昂的志气,坚韧的毅力,经过艰苦的学习,在这间被时人誉为“知识之屋宇,神圣之花园,使徒之学校”的学院里,获得了骄人的名气和丰硕的成果,其中的佼佼者,为推动人类文明的发展,更建立了不朽的功绩。让我们在此略举一些具有代表性的人物。

为了成为在中国传教的第一人,意大利耶稣会士罗明坚1579年被派到澳门。尽管“中文听起来和读起来都是最困难和最复杂的”,他刚一到埠,即入读圣保禄学校,手持毛笔,一笔一划,废寝忘食地努力学习那些“与西方文字完全不同”,“像画符一样”的中文。他的努力没有白费,中文程度飞速提高,不久之后,他甚至可以跟随葡萄牙商人一起去广州晋见当地的中国官员。

近代中西文化交流先驱——利玛窦

1582年,一个开启了近代中西文化交流进程的先驱人物——利玛窦神父,来到了澳门。他不仅负责教导圣保禄学校中那些将派往中国的神学生,同样为学习中国文化习俗和中文付出了艰辛的努力。一年之后,利神父进入中国肇庆传教。历史上来到中国的欧洲人,没有比马可.波罗和利玛窦更出名了。

利玛窦1552年出生于意大利,正是葡萄牙人进入澳门与中国贸易之时。利玛窦似乎带着上帝的使命来到这个世界上。他没有享受过一般儿童那样天真烂漫、无忧无虑的童年,九岁那年就进入耶稣会学校学习,十六岁到罗马学习法律。刚满十九岁,他就参加了耶稣会,为了弘扬天主的荣耀,必须终生恪守三项誓愿:清贫、独身、服从。在刚满二十六岁之时,利玛窦漂洋过海,从欧洲来到印度的果阿。1582年他年满三十岁,即来到了澳门。1583年,利玛窦进入中国,从此开始了艰苦卓绝的传教工作。为了消除中国人的误解,使他们更顺利地接纳天主教,利玛窦取汉名,习汉语,着儒服,行儒礼,与文人大夫广交朋友,从广东的肇庆、韶州,到江西南昌,江苏南京,直至1601年抵达北京,辗转奔波,近二十载。在神父坚韧不拔的努力下,磐石终于打开,目标终于实现,他可以进入中央帝国的宫廷了。

玲珑精致的自鸣钟、妙韵叮咚的西洋琴、色彩万变的三棱镜,利玛窦向中国皇帝献上前所未见的奇珍异品,引起了满朝惊叹。接着,一个全新的世界概貌——《坤舆万国全图》展示在国人的面前。之后,利玛窦又翻译引进了《几何原本》,介绍西方通行的格里高里历,编撰天文历法专著,等等。文化上、心理上的冲击一波接着一波,中华帝国上层的统治者们震动了,惊觉了。他们终于明白,“他山之石,可以攻玉”的祖训,确非虚言。

不仅如此,利玛窦还把汉字拉丁化,又把“四书”等中国文化典籍翻译介绍给西方,兴起中学西渐的浪潮,世界从此走入了一个互动互补的时代。

当然,引进先进科学文化,并非耶稣会的唯一目标。天主教神学家阿奎那早就说过,“增加对自然规律的理解,就会加深人们对上帝创世业绩的崇敬”。耶稣会士十分清楚:科学是手段,传教是目的。他们相信,在中国人对新奇科学知识的惊愕和追求下,上帝就会不知不觉地来到他们中间。

1610年,在来到中国近三十年后,劳累过度的利玛窦神父最终长眠在这块土地上,安息在中国皇帝恩赐的北京墓地里,终年五十八岁,为信奉的天主贡献出光荣的一生。

意想不到的收获和成就鼓舞了耶稣会,他们要在利玛窦神父开拓的路上,更广泛地宣扬天主的荣耀,使得这片土地更加光辉灿烂。

执掌钦天监的光禄大夫——汤若望

1619年,来自德国的汤若望神父抵达澳门。在圣保禄学院学习中文以后,1623年来到北京。汤若望精通天文知识,执掌钦天监(国家天文台长),运用西方天文学理论和计算体系,在中西历法结合基础上,修订了《时宪历》,从而荣膺中国皇帝的“通玄教师”大号,并授光禄大夫,一品封典。在他的晚年,虽然面对保守派的迫害,身陷囹圄,但一直坚守信念,绝未屈从。

康熙的科学教师——南怀仁

1658年,又有比利时传教士南怀仁来到澳门。在停留近一年后,1659年赴中国内地。继利玛窦、汤若望之后,南怀仁全力传播西方的天文及历法学、数学、地理学、物理学、机械火炮等多种知识,完成《坤舆全图》,改建北京观象台,并担任了康熙的科学教师,被皇帝赞为“恪恭不怠,奉职惟勤”。比利时国王也称他为“17世纪在中国最伟大的传教士”。

回眸历史,自16世纪始,西风东渐,门户初启,时代揭开了新的一页,尽管天主福音的传入几经曲折,时起时落,但是西方科学文化的抵达,却势不可挡,深入人心。

人们不可忘记以利玛窦为代表的耶稣会士。是他们,使长期与世隔绝的中国人第一次获得了全球的眼光,看到了世界的精彩,了解了文化的差异,掌握了思维的新法。如果说,利玛窦神父及其同伴们是古老中国迈向现代化的最初推动者,是近代中西文化展开大规模交流的开创者,应该是当之无愧。

澳门:东西文明沟通的桥梁

耶稣会在中国取得举世瞩目成就之时,人们也不会忘记,澳门为此付出的巨大努力和发挥的重要作用。是澳门,在东西文明相遇之际,提供了沟通的桥梁、宽厚的环境;在传教士北上之时,提供了充分的辅助、有力的支援。可以说,没有澳门,没有圣保禄学院,中西交往的历史恐怕就要改写。

然而,澳门并不需要什么回报,就像一位为社会抚育了杰出子女的祖母一样,她内心充满的只是安详和欣慰。她惟一的要求,就是藉利玛窦的姓名为本地一间中学命名,以做心中永远的、默默的怀念,为澳门有过这样一位世界杰出的人物感到深深的光荣和自豪。

1762年,葡萄牙王室取缔了耶稣会。禁令传到澳门,圣保禄教堂和学院被关闭。1835年,用作临时兵营的圣保禄教堂被烈火彻底烧毁,只余下一座类似牌坊的前壁。

今天,在澳门身上发生的,那些改变世界进程的壮观活剧,经已落幕;那些推动东西文化交汇的感人场面,经告结局。一切的丰厚都化作了简约,一切的繁喧都归于宁静,永远地浓缩成一种耀眼的符号,一个生动的象征,一座恢弘的丰碑。

这,就是大三巴牌坊。

念奴娇(大三巴牌坊)

摄人心魄,跨云马,多少年沧桑着。耸耸经楼,烟过去,余下“牌坊”错愕。十字孤扬,耶稣受难,圣母空寥寞。天泉长涌,百合依旧鲜灼。

神话来自西方,望福音布道,磐石将铄。莫道渔村偏海隅,书院名声扬播。玛窦身行,兴儒装汉语,力传西学。世人难忘,古坊何止斑驳?

大三巴牌坊

本文出自《澳门世界遗产》,该书之参考书目如下:

[1] 印光任、张如霖,《澳门记略》,广东高等教育出版社,1988

[2] 黄启臣,《澳门历史(上)》,澳门历史学会,1995

[3] 邓开颂,《澳门历史(中)》,澳门历史学会,1995

[4] 邓开颂、黄鸿钊、吴志良、陆晓敏,《澳门历史新说》,花山文艺出版社,2000

[5] 徐萨斯,《历史上的澳门》,澳门基金会,2000

[6] 龙思泰,《早期澳门史》,东方出版社,1997

[7] 施白蒂,《澳门编年史》,澳门基金会,1998

[8] 张习孔、田玉,《中国历史大事编年》,北京出版社,1987

[9] 刘芳、章文钦,《葡萄牙东波塔档案馆藏清代澳门中文档案汇编》,澳门基金会,1999

[10] (美)诺埃尔,《葡萄牙史》,香港:商务印书馆,1979

[11] (葡)萨拉依瓦,《葡萄牙简史》,中国展望出版社,1988

[12] 王文达,《澳门掌故》,澳门教育出版社,1999

[13] 李鹏翥,《澳门古今》,三联书店(香港)有限公司及澳门星光出版社,1993

[14] 唐思,《澳门风物志》,澳门基金会,1994

[15] 章文钦,《澳门历史文化》,北京:中华书局,1999

[16] 汤开建,《澳门开埠初期史研究》,北京:中华书局,1999

[17] 章文钦,《澳门诗词笺注》,澳门文化局及珠海出版社,2000

[18] 夏东元,《郑观应集》,上海人民出版社,1988

[19] 易惠莉,《郑观应评传》,南京大学出版社,1998

[20] 《纪念郑观应诞辰一百六十周年学术研讨会论文集》,澳门历史文物关注协会及澳门历史学会,2003

[21] 陈炜恒、李锐奋、谭志胜,《澳门庙宇》,澳门民政总署,2002

[22] (葡)Maria Regina Valente,《澳门的教堂》,澳门文化司署,1993

[23] (英)埃米莉.科尔,《世界建筑经典图鉴》,上海人民美术出版社,2003

[24] 林家骏,《澳门教区历史掌故文摘》,澳门天主教教务行政处编制,1989

[25] 顾卫民,《中国天主教编年史》,上海书店出版社,2003

[26] 余三乐,《早期西方传教士与北京》,北京出版社,2001

[27] 王亚平,《修道院的变迁》,东方出版社,1998

[28] 汪前进,《西学东传第一师利玛窦》,科学出版社,2000

[29] 陈亚兰,《沟通中西天文学的汤若望》,科学出版社,2000

[30] 王冰,《勤敏之士南怀仁》,科学出版社,2000

[31] 李向玉,《澳门圣保禄学院研究》,澳门日报出版社,2001

[32] 吴伯娅,《康雍乾三帝与西学东渐》,宗教文化出版社,2002

[33] 沈定平,《明清之际中西文化交流史》,北京:商务印书馆,2001

[34] 郁龙余,《中西文化异同论》,北京:生活.读书.新知三联书店,1989

[35] (法)安田朴、谢和耐,《明清间入华耶稣会士和中西文化交流》,巴蜀书社,1993

[36] (意)利玛窦,《利玛窦中国札记》,北京:中华书局,1997

[37] (美)邓恩,《从利玛窦到汤若望》,上海古籍出版社,2003

[38] 《文化杂志》,澳门文化司署/文化局

[39] 《澳门杂志》,澳门新闻局

[40] Lilliam Benton, Encyclopedia Britannica, Vol3, Encyclopedia Britannica, INC.

[41] Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, Editorial Verbo, Lisboa, 1965

[42] P. Manuel Teixeira, O Seminário de S. Joséde Macau, 1976

[43] J. M. Braga, Início do Seminário de S. José, Boletim Eclesiástico da Diocese de Macau,1941

[44] P. Manuel Teixeira, Leal Senado, Leal Senado,1978

[45] R. Beltrão Coelho, Leal Senado de Macau, Arquivo Livros do Oriente,1995

[46] P. Manuel Teixeira, Teatro D. Pedro V, Fundação Oriente,1993

[47] P. Manuel Teixeira, Cem Anos de Vidado Quartel dos Mouros, Macau Imprensa Nacional,1974

[48] P. Manuel Teixeira, O Farol dea Guia 1865-1965, Boletim Eclesiástico da Diocesede Macau,1965

[49] Leonel Barros, A Capelaeo Farol da Guia, Tribuna de Macau, 5 Jul.1986

[50] Jorge Graça, Fortificações de Macau, Instituto Culturalde de Macau

[51] Armando Cação, Unidades Militares de Macau, Gabinetedas Forças de Segurança de Macau,1999

[52] P. Manuel Teixeira, A Polícia de Macau, Macau Imprensa Nacional,1970

![[上川岛]圣方济各之墓 [上川岛]圣方济各之墓](/uploads\/images\/p0004217/20181129162213933.jpg)

留言

留言( 0 人参与, 0 条留言):期待您提供史料和真实故事,共同填补历史空白!(150字以内)