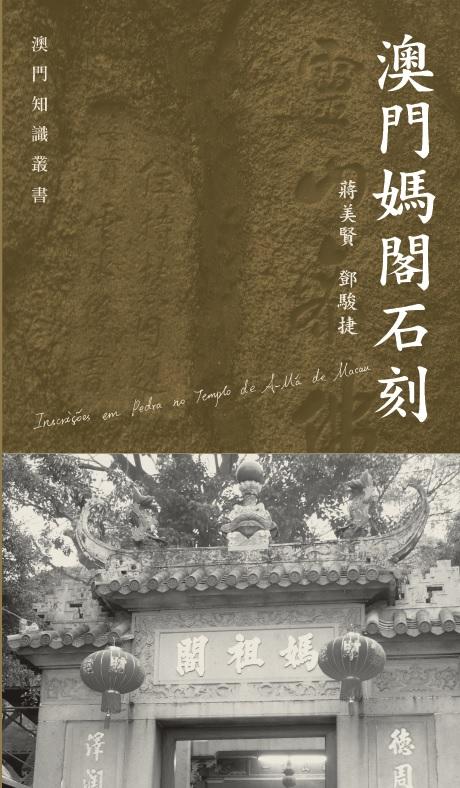

媽閣共有二十四首石刻詩,作者分別是:林國垣、康健生、張道源、許敦元、西密揚阿、趙同義、趙元儒(四首)、張玉堂(兩首)、黃恩彤、潘仕成、暢瀾(兩首)、釋碧漪、陳詞博、遂昭、朱壽年、列贊雄、梁進輝、布衣,以及佚名作者一首。他們的身份包括:蒞澳的清朝官員、旅澳的騷人墨客和寓澳的僧道,也有澳門本地的名人才子。這些詩作的寫刻時間,始於清乾隆三年,終於民國年間。

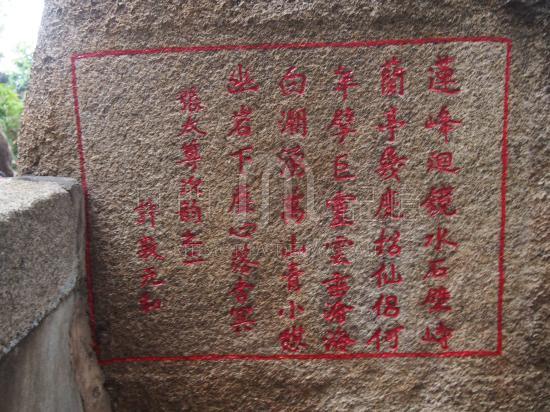

媽閣石刻詩─張玉堂詩。作者攝及提供。

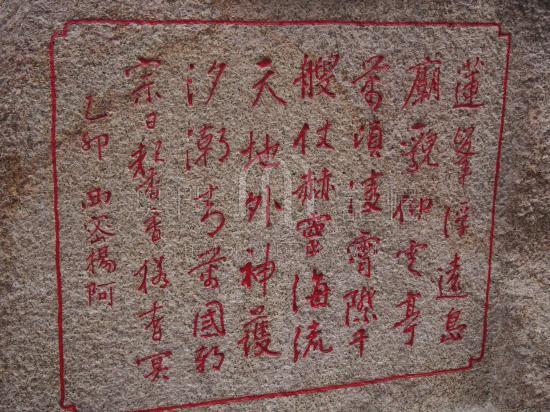

媽閣石刻詩─暢瀾詩、碧漪詩。作者攝及提供。

媽閣石刻詩的始祖─林國垣的山水詩

媽閣的石刻詩主要為山水詩,先驅人物是林國垣。清乾隆三年夏,林國垣遊媽閣,吟詠山水,勒石永誌。林詩勒在海覺石下觀音閣旁石壁上,是媽閣石刻詩的始祖。該首七律云:

水碧沙明遠映鮮,蓮花仙島湧清漣。岸窮海角應無地,路轉林深別有天。一任飛潛空際色,半分夷夏雜人烟。遙心已托南溟外,獨坐松陰覺妙禪。

林國垣的生平,未見文獻有所記載。目前所知,此詩是他唯一的傳世之作,亦是媽閣詩之嚆矢。媽閣詩,是指描寫媽閣或關於媽閣的詩作。現存的古代媽閣詩,大多是以“媽閣文學形象的塑造”為寫作向度。簡言之,即意旨在反映詩中作為風景實體的媽閣,如何吸引詩人並牽動其情感,從而激發出詩人怎樣的詩興。林國垣是正面描寫媽閣的第一人,因此他對媽閣景觀的審美相當關鍵。

首先,林國垣對於媽閣的風景,在情感上是認同的,是願意親近的,乃至能夠敞開心懷,與之同化。詩人所青睞的,是媽閣的景色:澄碧的水、明淨的岸、詭特的山、奇秀的林。因此,作為詩的題材,媽閣獨特的自然風景是第一要素。至於如何處理媽閣這一詩材,將直接影響到媽閣的詩意。這主要取決於詩人對媽閣的觀感。換句話說,即媽閣給予詩人何種感受?在林國垣的眼中,媽閣從外表看是一道明媚的風景,走進裡面卻是詭特幽秘的山道,登頂後又是一片明亮壯闊的景致,箇中轉折,令人豁然開朗。精神的愉悅,使詩人從容觀照世態,思考人生。

其次,此處之景:“一任飛潛空際色,半分夷夏雜人煙。”這是林國垣俯瞰而來的景象。在早期澳門的地域上,明確劃分了外國人與本地人的社區,其間築有城牆,華夷間的接觸受到限制,雙方的交集互動其實並不多。但是,他們始終生活在一地,在澳門景觀下,兩者是不可分割的、互為關連的一個整體,正如飛鳥、游魚之於大自然一樣。此處寫的不僅是媽閣和澳門的面貌,更是一道虛景:澳門在詩人心中的印象,即媽閣的詩景。最後,林國垣以媽閣啟發玄思,再為詩景增加一層哲學的底蘊─“遙心已托南溟外,獨坐松陰覺妙禪。”在中國歷代文人的山水詩審美傳統中,有不可或缺的一股“清奧之氣”,或崇尚自然的心境,或禪理感悟的表述。這一影響因素也滲透入林國垣的媽閣詩中。況且媽閣本身擁有豐富的宗教內涵,兩者相互給合,遂造就了詩人的禪意妙思。

林國垣的媽閣詩,既是一首山水詩,自然具備山水詩的兩個構件:景與情。他以山水為審美對象,以涵咏自得、通達情理為審美宗旨;再結合山水詩的格調與澳門的情懷,開闢出“澳門縮影”的媽閣詩景。對於媽閣文學形象的塑造,林國垣毋疑有首創之功。但是“山水各自奇,才思互炳耀”(姚鵷雛《和廬山雜詩代程柏堂》),媽閣的文學意蘊,不是一個人能夠窮盡的。林國垣只是個開端,其後登臨吟誦媽閣的詩人,也有各自的媽閣詩景。如有雷同,並非巧合,或許是因為媽閣文學形象的特徵鮮明。

林國垣詩的後繼者

在媽閣石刻詩中,有唯一一首林國垣詩的和韻詩,作者是康健生。康詩勒在石階旁,署款:“□□□□同遊,步林國垣原韻,康健生。”康詩刻在陳詞博詩旁,康健生是否即上文所述陳詞博題詞中提到的友人,今已不可知了。康詩云:

島嶼濴洄廟觀鮮,門憑井麓拱漪漣。盤空磴石開蓮地,浴日東洋泛海天。風度遠航歸鏡水,鶴棲高樹絕虛煙。我來西壁尋詩句,淨業同參白社禪。

此詩亦是山水詩,風格與林詩基本相同;但其對澳門的印象,卻不如林詩般明晰。這詩所表現的哲思,體現在“淨業同參白社禪”一句上。“白社”是白蓮社的簡稱,而“凈業”或指“淨業三福”,分別為第一福“孝養父母,奉事師長,慈心不殺,修十善業”;第二福“受持三皈,具足眾戒,不犯威儀”;第三福“發菩提心,深信因果,讀誦大乘,勸進行者”。或指“淨土宗”,晉代高僧慧遠因鍾愛廬山的山水,在廬山東林寺結白蓮社,羅致百餘人同修淨土宗。

約在乾隆中期,澳門人趙同義的媽閣詩,格調亦與林國垣詩頗為相近。此詩勒於媽閣石壁,題曰《臘月登海覺寺》,署款:“里人鏡江趙同義稿。道光戊子小陽春,孫允菁謹識上石。”詩云:

地盡東南水一灣,嵌空奇石闢禪關。虎門雪送千帆白,雞頸輪升萬壑殷。廻磴人拖單齒屐,摩崖誰勒有名山。(山上有石高數仞,刻“海覺”二字。)此來不覺春歸早,笑指梅花試一攀。

趙同義,字鏡江,人稱鏡江公,廣東香山人,世居澳門望廈村,有子元輅、孫允菁。後人輯有《鏡江公詩稿》。趙元輅《書澤堂文稿擇鈔》錄有趙允菁撰述的《九衢公行述》,稱:“家住澳門,華夷雜處,人不知書。先子髻齡時,家極寒素,藜藿不飽。⋯⋯(先子)丁酉秋捷,無喜色,惟恨先曾祖父母、先祖父不及見。”其中的“先子”指趙元輅,“先祖父”則指趙同義。讀《行述》可知,趙同義在世時,趙家以書禮傳家,但家境清貧,日子過得相當緊絀。自乾隆四十二年(1777年)趙元輅、趙允菁父子相繼中舉後,趙家的生活狀況略得改善;可惜的是,此前趙同義已經亡故。因此《臘月登海覺寺》必作於乾隆四十二年以前,當時趙同義為一介布衣。

趙同義詩也是記遊敘事、抒情言理的模式,然而較諸林、康二詩,稍稍多了一份斯土斯民的情感。詩中所稱的“雞頸”,為南灣所對的大潭山支脈,因地貌得名“雞頸山”。“雞頸輪升萬壑殷”與康詩“浴日東洋泛海天”,雖同樣是寫媽閣的旭日景色,但前者對景物的把握更為準確,而且表述更為具體,顯然得力於詩人對澳門景觀的熟悉。趙同義於臘冬造訪媽閣,為山上“梅破知春近”(黃庭堅《虞美人.宜州見梅作》)的景象所吸引,故有“此來不覺春歸早,笑指梅花試一攀”之語。媽閣的風景,滲入詩人的閒適之情,通過樸素的語言、白描的手法,直率地抒發出來,使得這份愉悅更見單純自然,更顯得詩人與媽閣的親近。

媽閣石刻詩的重鎮─張道源詩及其和詩

繼林國垣的空前題詠後,乾隆末年媽閣又添一首重要的石刻詩─張道源詩。媽閣的二十四首石刻詩,若論文物和史料價值,可謂每首均等。開創者無疑有不可取代的地位,然而接下應以何者為最重要呢?或許詩的影響力,是個較為客觀的標準。從這個角度看,張道源無疑是最具影響力的媽閣詩人。他所寫的媽閣詩,先後有十二首唱和詩,加上原作共十三首,已逾石刻詩全數之半。張道源詩鐫於媽閣石壁,是一首五律,署款“浮山張道源”,未記年份。詩云:

逕轉蓮花島,天然石構亭。當軒浮積水,護楫有仙靈。海覺終宵碧,榕垂萬古青。鯨波常砥定,風雨任冥冥。

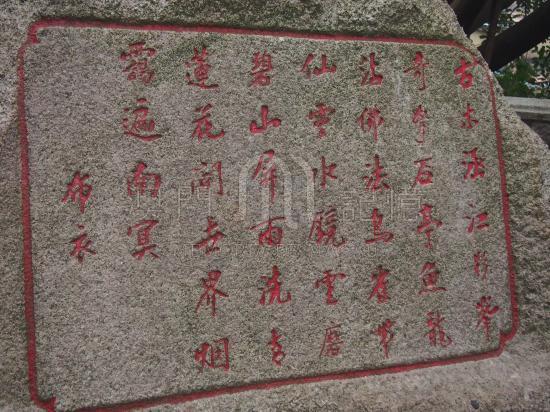

媽閣石刻詩─張道源詩。作者攝及提供。

此詩為何有如此強大的影響力呢?首先,應該歸功於詩的本身。張道源詩也是一首山水詩,其最突出的是“造境”,即以文字勾勒出特定的情境。“逕轉蓮花島,天然石構亭。當軒浮積水,護楫有仙靈。”這是以實寫虛,詩人試圖以實地的景物,還原媽閣誕生的情境。這一妙筆歷來備受好評,或以為其得力於仿效明初吳中四傑之一楊基的《岳陽樓》“春色醉巴陵,闌干落洞庭。水吞三楚白,山接九疑青”。《岳陽樓》詩意境開闊,張道源為再現媽閣的故事,或許精心挑選了這個榜樣。然而,畢竟是兩個殊異的景物,如何化用楊詩,還得靠張道源的本事。

雖然張詩類近楊詩,但格調卻不盡相同,兩詩的後兩聯是詩意的關鍵。楊詩:“空闊魚龍氣,嬋娟帝子靈。何人夜吹笛,風急雨冥冥。”楊基所用的是相傳舜帝死後葬於蒼梧,其妃子因哀傷而投湘水自盡,變成湘水女神,常常在江邊鼓瑟,以瑟音表達哀思的典故。此詩繼承了元詩靡麗纖細的風格,異於山水詩的淡雅與悠然。張詩則境界高妙,尤其是“鯨波常砥定,風雨任冥冥”。究竟是誰令媽閣海面翻起波濤,又是誰讓它平定的呢?誰又能在漫天風雨中適然自得呢?前句應指媽祖;後句既可指媽閣,也可以指詩人,實則兩者兼有。全詩不僅寫景狀物,既描繪媽閣景色,亦有詩人的精神投影;而且景與情滲透交融,共構互感,洵為山水詩中的上品。因此,就詩的造詣論,張道源詩當為媽閣石刻詩之魁首。

此外,張道源的人格魅力,毋疑亦發揮了一定的影響作用。張道源,字菊坡,山西浮山人。祖父張垚,康熙年間入仕,官至湖廣酃縣令。道源生而聰慧,從小受家學熏陶,幼嗜詩書,弱冠入貲,授刑部員外郎。憂歸以後,又蒙大學士劉文正、孫士毅等賞識,舉薦為廣州知府,兼管澳門。其時,澳門華夷雜處,動輒紛爭,澳葡官員偏私跋扈,極難管理。張道源不負所望,屢屢撫馭澳夷,致使民夷洽和。如據《浮山縣誌.人物.張道源》、《葡萄牙東波塔檔案館藏清代澳門中文檔案彙編》所載,乾隆五十二年(1787年),黑奴在營地街醉酒鬧事,澳葡官員竟縱容不法者,毆傷民人,拆毀寮舖。民眾積怨日深。當地官員上報,清廷檄令廣州知府張道源,偕香山知縣彭翥親臨澳門處理。彭欲以緝捕臺匪為名,派兵剿除澳夷。張以為宜恩威並施,一方面曉以大清律法,嚴切開導;另一方面諭以軍威。最後,總算迫使澳葡妥協,責罰生事者,保證不敢再犯,並將拆毀的十三間寮舖補回。

事隔三年,乾隆五十五年(1790年),又有民人張亞意為澳夷殺害。澳官包庇罪犯,拒絕交出兇手。張、彭再次來澳指揮封關,飭令禁止本地居民與澳夷互市,尤其禁售食具、食物,藉以“封殺”。終使澳夷官民懼怕,引罪輸服,始終未動干戈。當時軍機大臣福康安相當欣賞張道源這一整治之策,在諸司道面前盛讚其才,曰:“張知府遇大事有卓識大力,吾實敬畏之。”官場之外,道源工詩能文,與翁方綱、蔣士銓、袁枚等相交,皆當時文壇之名流巨擘。

但張道源甚為低調,作詩意旨在遣懷自適,不求有名。喻文鏊《考田詩話》曾載,某年某月,袁枚正準備編撰《隨園詩話》,遊至廣州,即向其友張道源索詩。豈料道源婉拒,笑稱:“誰不知予貲郎,而以詩見,毋乃累先生盛名?吾不為也。”所謂“貲郎”,即捐官,通俗來說,就是向朝廷買官位。這是除登科及第考取功名外,古人入仕的又一種途徑。在古代非常普遍,亦屬正當行徑。因此,道源此說,不過是藉故推搪,主要原因或是不欲以詩名行於世。當然,這裡也不排除張道源反感於當時詩壇的拉幫結派,不願為袁枚的“性靈說”張目之意。

張道源詩意境高妙,蘊藉深沉,加上作者的人格魅力,難怪後來者爭相唱和。第一首和韻詩的作者是香山知縣許敦元,其於乾隆五十五至五十八年(1790-1793年)任香山知縣。許敦元的媽閣石刻詩旁題“張太尊次韻之二”、署“許敦元和”(據此可知,應有另一首和韻詩在前。〔道光〕《香山縣誌》錄有許敦元《遊海角石下》詩,蓋即此詩)。詩云:

蓮峰迴鏡水,石壁峙蘭亭。幾度招仙侶,何年擘巨靈。雲垂滄海白,潮湧萬山青。小憩幽岩下,塵心落杳冥。

媽閣石刻詩─許敦元詩。作者攝及提供。

許詩意境頗近張詩,尤其“仙侶”一聯,流溢出詩人對媽閣“人傑地靈”的由衷讚頌。“巨靈”是上古神話中擘開華山的河神。至於“仙侶”,杜甫《秋興八首》(其八)有“佳人拾翠春相問,仙侶同舟晚更移”句,而“仙侶同舟”則出自“李郭同舟”之典。《後漢書.郭符許列傳》云:“林宗(按:郭泰,字林宗)唯與李膺同舟而濟,眾賓望之,以為神仙焉。”同書《黨錮列傳》載李膺為八俊之首,又謂:“俊者,言人之英也。”其後,“仙侶”常用於友朋間的互相勉勵,暗指為推許對方英才。詩中的“仙侶”,很可能是指張道源。

媽閣石刻詩中,唯一的滿人作者是西密揚阿,他的五律也是張道源詩的和韻詩。詩末題署:“乙卯,西密揚阿。”此一“乙卯”,為乾隆六十年(1795年)。西密揚阿,又名納蘭靜遠,字文暉,為清朝貴族那拉氏人,屬滿洲正紅旗,曾官廣東左翼鎮總兵、杭州水師副將。詩云:

蓮峰浮遠島,廟貌仰雲亭。萬頃凌霄際,千艘仗赫靈。海流天地外,神護汐潮青。萬國朝宗日,馨香極杳冥。

媽閣石刻詩─西密揚阿詩。作者攝及提供。

此詩“氣雄力堅”(劉熙載《藝概》語),雖亦言神佛,卻與張詩及其他和韻詩所慕之“守靜趨達”的禪旨和人生境界迥然不同;反之,一股英豪霸氣儼然隱括其間。詩人以媽祖“萬頃凌霄”、“海流天地”、“萬國朝宗”的氣派來象徵自己對國家的抱負,以及雄心壯志。此種灑脫意氣,既是武將的率性,亦本於其貴族的優越感。

約於同時或稍後,趙元儒亦有步韻張道源詩的石刻詩四首。在媽閣石刻詩中,趙元儒詩不僅是數量最多者,亦居張詩和韻詩之冠。趙元儒,字景芳,號半農,為趙允菁的叔伯輩。《澳門誌略》稱其“情敦孝友,性秉剛方⋯⋯主於排難解紛,極貧周急,義之所在,踴躍倡先。事之利便於人,以及有益於地方者,亦不以艱巨辭”。趙詩四首如下:

海隅藏古寺,斜結半山亭。地僻人偏靜,林幽鳥更靈。潮來雞頸綠,舟過馬騮靑。願借蒲團坐,安禪悟杳冥。(其一)

試叩禪關入,神山第一亭。畫船留聖跡,石室駐仙靈。鏡水一天碧,蓮峰四岸靑。三千塵世事,回首總冥冥。(其二)

登臨窮古徑,危坐石之亭。對此身如畫,飄然性自靈。江豚翻浪白,海燕拂雲靑。遠水兼天闊,茫茫入蒼冥。(其三)

誰人書“海覺”?峭石立高亭。如此山之秀,應教地有靈。天開雙眼闊,榕印一心靑。寂寂雲林外,疎鐘報暮冥。(其四)

詩末刻有“次張太守石壁原韻五律四首,里人半農趙元儒稿。道光戊子小春,男允禧謹識勒石”。與趙同義詩一樣,趙元儒亦提到“雞頸角”、“馬騮洲”等澳門古地名,突顯了作者本地詩人的身份。趙詩每首語言清美,在寓景狀物上帶出詩人的向禪情思。尤其是第四首的“天開”二句,揭示了詩人脫俗心澄的襟懷。遣詞用字雖平平無奇,但詩情禪意兼備,境界自出。

清末光宣年間,媽祖閣住持釋遂昭、普濟禪院住持釋暢瀾亦分別步張道源韻,作下一首和兩首媽閣石刻詩。這些詩作皆出於作者的慕佛之心、悟禪之意,呈現出具體而深刻的僧人、禪者的形象。若論詩意,則以遂昭詩的神韻為高逸。詩云:

祥雲藹霄漢,常護半山亭。舊事傳神迹,新詩寄性靈。天高凝古碧,樹老剩今青。悟到諸空相,馨香亦窕冥。

詩的前半部分描述媽閣,後半部分側重寫詩人的覺悟。“天高”二句的內蘊尤其豐富,“天高凝古碧”與“樹老剩今青”的對比,造成觀感上的矛盾,是詩的張力所在。同時亦着意渲染氛圍之混茫幽邃,推出一個空靈靜謐的境界。這是詩人開悟的契機,藉此緩衝下句“悟到諸空相”此一轉折的突兀,暗示作者並非刻意求禪,使詩中暗寓的參悟過程有如羚羊掛角,更覺禪味馥郁。此詩體現了作者對“詩禪合轍”的追求,可謂禪詩中的佳作。

值得一提的是詩中“新詩寄性靈”的說法。陳詞博石刻詩亦有“新詩參妙諦”句,或以為“新詩”是相對於遂昭詩而言,意即“新詩”是指陳詩本身。然而,遂昭詩提到的“新詩”又是相對何者而言呢?如上所述,陳詞博於媽閣廟訪得紀文、遂昭法師,“摩巖讀詩”,隨即賦詩唱和。還原當時情境,二人所以作詩,皆因有感於媽閣的石刻詩,且兩詩皆為張道源詩的和韻詩,因此二人詩作或是對張詩的異代呼應。如此,詩中的“寄性靈”與“參妙諦”,便是二人對張道源詩意旨的把握,亦是相當到位。

最後,在媽閣石刻詩中,有署款“布衣”的一首五律,亦步張道源韻。“布衣”在古代泛指平民,詩云:

古木涵江影,峰奇拏石亭。魚龍沾佛法,鳥雀帶仙靈。水鏡雲磨碧,山屏雨洗青。蓮花開世界,烟靄遍南冥。

媽閣石刻詩─布衣詩。作者攝及提供。

詩人顯然亦是有志於佛道之士,詩中禪意的傳遞,先有明寫的“佛法”、“仙靈”之語,渲染出一個神光瑞彩的境界;緊接“水鏡”二句,流露出佛家任物隨形、順其自然之姿。“蓮花開世界”之語,不僅是對宏揚佛法的歌功頌德,亦能總挽全詩,歸結出梵我合一、一切都是佛法的體現的禪旨。

總之,眾多張道源和韻詩與原作有着相同的肌理:即以遊山為經,悟道為緯;詩境為表,禪境為裡。這是山水詩一直維繫着的“詩禪互涉”的傳統。至於張詩體系的構成要件,還是在造境的功夫上:即如何有層次地塑造出既是自然的也是宗教的,靜謐靈秀而又富有生命氣息的媽閣詩境。張詩體系是媽閣石刻詩的重鎮,可以說張道源所把握的媽閣景觀,也就是悠悠而存的媽閣文學形象。

媽閣的詠懷詩─潘仕成詩與黃恩彤詩

在媽閣石刻詩中,還有為人談論得較多的兩首詩,即署名潘仕成的一首五絕和署名黃恩彤的一首四絕。之所以受關注,蓋因二詩與中美《望廈條約》(或稱《中美五口通商章程》)的簽訂有所關連。道光二十四年五月十八日(1844年7月3日),黃恩彤與潘仕成隨同欽差大臣耆英來澳簽訂《望廈條約》(相傳條約是在普濟禪院花園中的石桌上簽訂的),二詩就作於條約簽署前後。因此,潘、黃二詩皆屬應時之作,大抵反映出其時二人的某種心緒。不過,在聆聽他們經受時代挑戰、背負家國恩怨之際,欲對媽閣訴說些甚麼之前,有個誤會得先澄清。就是勒石之誤,即今石刻所呈現的並非原詩之真貌。今署款稱潘仕成詩者,原為黃恩彤詩;所謂黃恩彤詩,實乃潘仕成之作。估計應是勒石之時,誤將兩人的題跋給調換了(詳參《媽閣石刻詩獻疑》一文)。因此,正確的黃恩彤詩署款為:“道光甲辰五月,偕潘德畬方伯仕成,趙怡山侍御長齡,銅竹樵司馬儔,來遊媽閣,書此以誌。寧陽黃恩彤。”詩云:

欹石如伏虎,奔濤有怒龍。偶攜一尊酒,來聽數聲鐘。

而潘仕成詩署款:“甲辰仲夏,隨侍宮保耆介春制軍於役澳門。偶偕黃石琴方伯,暨諸君子,同遊媽閣,題此。賁隅潘仕成。”詩云:

蒼山峨峨,碧海迴波。仗我佛力,除一切魔。

媽閣石刻詩─黃恩彤詩(左)、潘仕成詩(右)。作者攝及提供。

先談黃恩彤詩。黃恩彤,原名丕范,字綺江,號石琴,別號南雪,山東寧陽縣人。道光六年(1826年)進士,授刑部主事;道光二十五年(1845年)升任廣東巡撫。在鴉片戰爭時,參與議訂《南京條約》;第二次鴉片戰爭後,奉命赴天津與英法侵略者談判,議訂《天津條約》。黃恩彤學養深厚,著有《知止堂集》、《秋聲詞》、《監評別錄》、《蠶桑錄要》等。對於黃恩彤的媽閣詩,過往人多厲辭批評,以為詩不該寫得如此悠閒舒適,這反映了黃恩彤並未將國家恥辱放在心上。此種誅心之論,恐怕過於斷章取義。若只就詩的後半部分“偶攜一尊酒,來聽數聲鐘”而言,說其閒適並不為過;然而不能忽略的是,詩的前半部分“欹石如伏虎,奔濤有怒龍”,詩人以伏虎、怒龍來比擬時勢的兇險,這種觀感與上文所舉諸石刻詩所記的媽閣景觀截然不同。此實與客觀的風景無關,所異者在於主觀的意緒。蓋因險不在媽閣,而在人心。至於因何不安?伏虎、怒龍又借指甚麼?可謂不言而喻。但是,詩人何以筆鋒一轉,擺出了一副事過境遷的姿態呢?或者,詩人所想表達的是,對此既成之事實,個人既無能為力,亦無奈其何。飲酒、聽鐘之舉,對於詩人來說可以是一種消遣,也可以是一種排遣。此時此刻,最鬱抑其心者,無非是所謂的國恥之感。這份情懷,黃恩彤埋藏得較深,卻非了無痕跡。

接着說潘仕成詩。潘仕成,字德畬,廣東番禺人,生卒年不詳。道光年間經營鹽業致富,以副貢捐輸,欽賜舉人,官至兩廣鹽運使。從商參政之外,潘氏性好藏書,所收多精刻善本,有藏書樓“海山仙館”,與伍崇曜、康有為、孔廣陶等廣東藏書家共享“粵省四家”的美稱。道光二十九年(1849年),潘仕成以其所藏輯刻《海山仙館叢書》,屬於叢書中的佳纂,向為學者所稱道。道光二十四年(1844年),潘仕成以“布政使銜”的身份,先後兩次陪同兩廣總督耆英來澳處理不平等條約的談判事宜。第一次是中美《望廈條約》,第二次是中法《黃埔條約》。仕成的媽閣詩同樣表達了憤慨之情,相對黃詩的內斂和迂迴,潘詩則張揚直接。由於情懷清晰可見,所以後人評價較為正面。此詩僅四句十六字,但是字字寫來斬釘截鐵,慷慨高昂,勒於石上更見堅深而突出。其是媽閣石刻中難得一見的熱血與激情,堪稱媽閣的鐵血書。

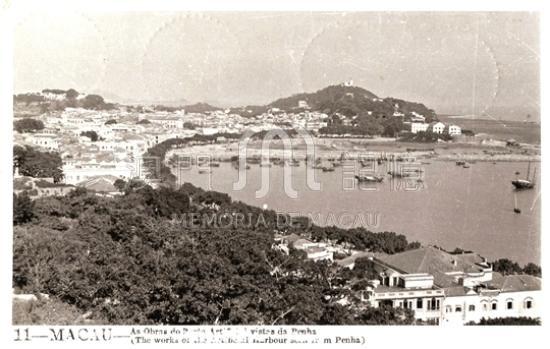

在媽閣山體上,遍佈着形形色色的摩崖和石刻詩。它是媽閣文學的物化表現,也與澳門地域背景互為表裡。澳門地處邊陲,而且政治狀況特殊,既未經內地戰火的蹂躪,亦能與大陸因政權更迭引發的動亂保持距離,得以長久偏安一隅。憑此歷史條件,澳門的形象頗符合中國文學對一種文化意境的想望─武陵桃源,一個彷彿在世俗之外的理想之鄉,這是媽閣文學之所以生發的元素之一。另一方面,媽閣文學的主體是石刻作品,石刻為其開端,亦令其發揚。而石刻的產生,需要特定的地理因素:必須具備一個山體,要有緩陡兼備的地勢,一條蜿蜒的山道,結合構出雄、險、奇、秀、幽、奧的立體景觀。媽閣的地貌優勢,為媽閣文學作為澳門獨有的山水文學提供了必要條件,也為媽閣作為澳門的文學景觀提供了充分條件。

其餘石刻詩輯錄

張玉堂詩【兩首】

魚龍朝闕處,勝地著聲靈。玉樹逼岩翠,蓮峰浮海青。苔侵三徑石,竹繞半山亭。更上層巒望,煙波入杳冥。

和遠西將軍題壁原韵。道光癸卯三秋,張玉堂指書。

何須仙島覓蓬萊,海覺天然古剎開。奇石欲浮濠鏡去,慈雲常擁鱟帆來。蓮花湧座承甘露,榕樹蟠崖蔭玉臺。誰向名山留妙筆,淋漓潑墨破蒼苔。

道光癸卯小春,翰生張玉堂。

暢瀾詩【兩首】

民國五年

南荒開島嶼,絕壁俯危亭。莆浦來神女,名山擘巨靈。潮平波蘸碧,石峭樹懸青。海闊天空外,孤帆入渺冥。

百尺禪龕古,天然瘦石亭。神仙工斧鑿,川嶽效英靈。萬木重張綠,群山齊送青。一聲雲磬裏,清響破空冥。

拙作二首。僧暢瀾題。

碧漪詩

媽閣觀潮

千層叠浪水朝東,海國天生一島碓。洋盡九洲雞頸出,門開十字馬尻通。怒濤聲吼橫拖練,落日球翻亂滾紅。萬里帆檣仗神力,洪波到處穩乘風。

碧漪再題。住持僧遂昭重修。

陳詞博詩

鏡海鴻初印,尋僧到閣亭。新詩參妙諦,古剎毓仙靈。雲擁千峰碧,波涵萬渚青。勝遊人未倦,林靜晚烟冥。

辛亥冬月,余初至濠鏡,約友遊媽閣正覺禪林,訪得紀文、遂昭兩法師,相與欣然道敬,摩巖讀詩,因次楊□公原韻,以誌鴻雪。

中華南海陳詞博留題。

朱壽年詩

勝境重來作浪遊,依依林木幾春秋。尚餘浩氣成虛壁,且放狂歌答亂流。

天地不仁供屢歎,江山如此合遲留。登臨無限蒼茫感,聊寫余情寄石頭。

癸亥冬,與簡四世蔚重遊此地,不覺有感。

岡州朱壽年小晉甫題。

列贊雄詩

名巖奇異屬天真,叠石浮屠確有神。騷士登臨多感慨,吾儕隨亦墨留痕。

民國十六年,花縣劉伯威勒石,增城列贊雄撰題。

梁進輝詩

人生在世似南柯,百年塵夢易收科。黃金雖好難回命,白髮無情又夕陽。花花世界輪流轉,且看滄海變桑田。常言十惡淫為首,古云百善孝為先。世人何必逞英雄,一山還有一山高。善惡到頭終有報,不如及早學修仙。大羅天上神仙境,西方極樂佛如來。奉勸世人須醒覺,大難臨頭悔恨遲。

香山梁進輝。

佚名詩

禮佛三聲磬,當門數點山。北來皆巨浸,南去只孤灣。老樹撐岩古,秋雲對我閑。更登高處望,直欲出塵寰。

該書之主要參考文獻如下:

著作

〔清〕印光任、張汝霖原著,趙春晨校註:《澳門記略校註》,澳門:澳門文化司署,1992年。

〔清〕申良翰主修:《香山縣誌》,清康熙十二年(1673年)刻本。

〔清〕祝淮主修,黃培芳輯:《香山縣誌》,清道光七年(1827年)刻本。

〔清〕王廷鈐等纂修:《澳門誌略》(《香山縣下恭常都十三鄉採訪冊》),北京:國家圖書館出版社,2010年。

〔清〕喻文鏊:《考田詩話》,清道光四年(1824年)蘄水王壽榕刻本。

〔意〕利瑪竇、金尼閣著,何高濟譯:《利瑪竇中國箚記》,北京:中華書局,1983年。

吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門編年史》(全6冊),廣州:廣東人民出版社,2009年。

吳志良、林發欽、何志輝主編:《澳門人文社會科學研究文選.歷史卷(上卷)》,北京:社會科學文獻出版社,2010年。

林明德:《澳門的匾聯文化》,台北:財團法人中華民俗藝術基金會,1997年。

林美容:《祭祀圈與地方社會》,台灣:博揚文化事業有限公司,2008年。

徐曉望、陳衍德:《澳門媽祖文化研究》,澳門:澳門基金會,1998年。

章文欽:《澳門詩詞箋註》(全4冊),珠海:珠海出版社,2002年。

章文欽:《澳門與中華歷史文化》,澳門:澳門基金會,1995年。

陳煒恆:《澳門廟宇叢考》,澳門:澳門傳媒工作者協會,2009年。

劉芳輯、章文欽校:《清代澳門中文檔案彙編》,澳門:澳門基金會,1999年。

劉福鑄、王連弟主編:《歷代媽祖詩詠輯註》,北京:中國文史出版社,2005年。

鄭麗航、蔣維錟輯纂:《媽祖文獻史料彙編》第1輯《散文卷》,北京:中國檔案出版社,2007年。鄭麗航、蔣維錟輯纂:《媽祖文獻史料彙編》第2輯《史摘卷》,北京:中國檔案出版社,2009年。譚世寶:《金石銘刻的澳門史:明清澳門廟宇碑刻鐘銘集錄研究》,廣州:廣東人民出版社,2006年。

譚世寶:《馬交與支那諸名考》,香港:香港出版社,2015年。

譚世寶:《澳門歷史文化探真》,北京:中華書局,2006年。

論文

王日根:《有往無來:明中後期閩商在澳門的開拓》,載《全球視野下的澳門學:第三屆澳門學國際學術研討會論文集》,北京:社會科學文獻出版社,2014年。

吳汝鈞:《十牛圖頌所展示的禪的實踐與終極關懷》,載《中華佛學學報》1991年第4期。

林廣志:《清代澳門望廈趙氏家族事跡考述》,載《澳門歷史研究》2004年第3期。

陳光:《澳門媽祖閣歷史告澳人書》,載《近代史資料》總100期,北京:中國社會科學出版社,1999年12月。

蔣美賢:《媽閣石刻詩獻疑》,載《澳門文獻信息學刊》總第15期,2015年12月。

鄧景濱、汪欣欣:《媽閣摩崖第一詩考釋》,載《文化雜誌》2016年春季刊。

更新日期:2025/10/17

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)