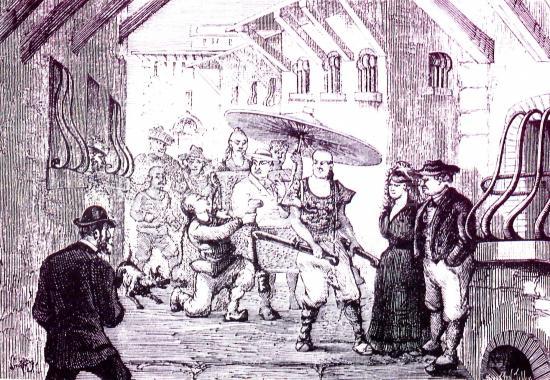

從16世紀開始,中外文獻陸續出現有關澳門媽閣廟的記載,既有文字的,也有圖片的。文字史料方面,中文文獻主要是地方誌書,如清乾隆初年印光任、張汝霖的《澳門記略》,乾隆、道光、光緒各朝纂修的《香山縣誌》,道光年間祝淮的《澳門誌略》,以及雍正、嘉慶兩朝纂修的《廣東通誌》等。外文文獻多數是外國傳教士在澳的記錄,或外國使節訪澳的外交報告檔案,如意大利耶穌會傳教士利瑪竇(Matteo Ricci, 1552-1610年)的《利瑪竇中國箚記》和費爾南.門德斯.平托(Fernão Mendes Pinto, 1509-1583年)的《遠遊記》等。《利瑪竇中國箚記》的主體是利瑪竇於1582至1610年來華傳教時的日記,其中對於媽閣廟的記錄,一般被認為是現存最早的“媽閣史料”。至於圖像方面則有中西畫作和各種地圖,以西洋畫作佔多,形式包括素描、地誌畫、版畫、水彩畫及油畫等。其中以英國畫家喬治.錢納利(George Chinnery, 1774-1852年)、法國畫家奧古士丁.博爾傑(Auguste Borget, 1808-1877年)、英國醫生托馬斯.屈臣(Thomas Watson, 1815-1860年),以及澳門畫家畢士達(Marciano António Baptista, 1826-1896年)的作品較具代表性。

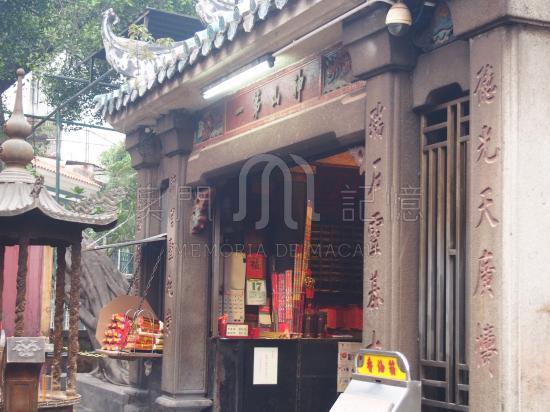

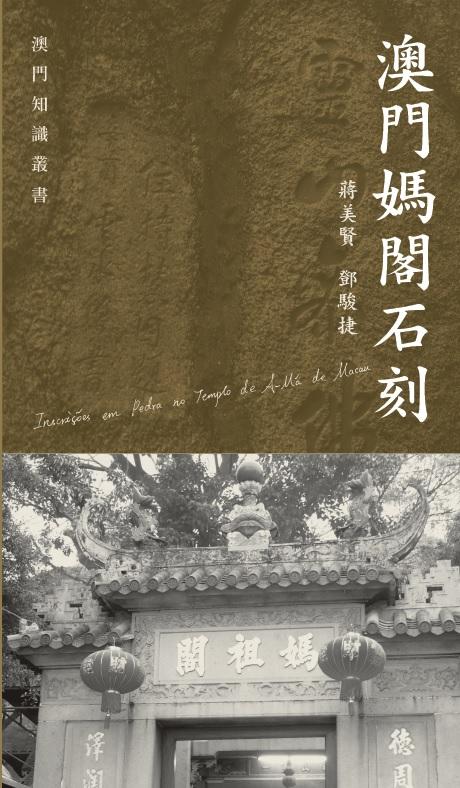

媽閣廟外觀——山門與牌坊。作者攝及提供。

媽閣廟前地。作者攝及提供。

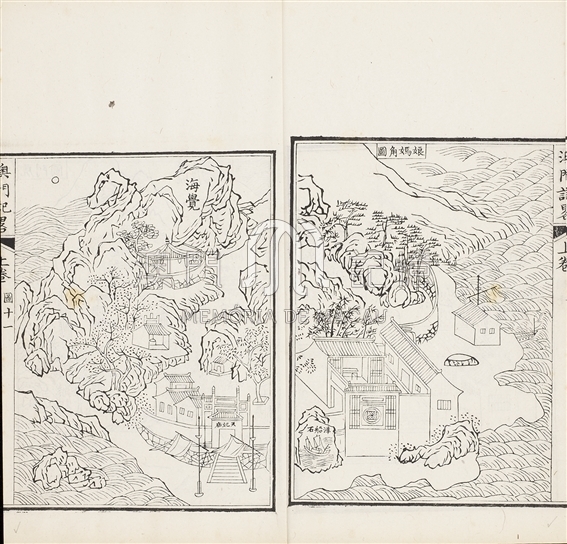

從今所見,最早以媽閣廟為題材作畫者,應是中國的吳漁山(1632-1718年)。漁山本名吳歷,清初中國天主教傳教士,亦是當時的文化名士,能詩擅畫。現香港藝術館虛白齋所藏的《湖山秋曉》,是漁山繪於清康熙四十一年(1702年)的水墨長卷,其中一段名為“雄寺媽閣”,或許所憑的就是他在康熙十九年(1680年)學道澳門時留下的“媽閣印象”。《湖山秋曉》較西洋畫家約翰.韋伯(John Webber, 1750-1793年)繪於1788年的鉛筆素描《媽閣廟》(View in Macao)早近百年〔據載,韋伯曾將《媽閣廟》刻成銅版畫,並收入其《南海風貌》(Webber’s Views in the South Seas)一書中,而《媽閣廟》原作現藏於香港藝術館〕。“雄寺媽閣”所呈現的並非只是媽閣廟,而是“山—廟—前地”同構而成的一個整體景觀,古代稱之為“娘媽角”。《澳門記略》卷上〈形勢篇〉記載:“相傳明萬曆時,閩賈巨舶被颶殆甚,俄見神女立於山側,一舟遂安,立廟祠天妃,名其地曰娘媽角。娘媽者,閩語天妃也。”這與“雄寺媽閣”所繪的倚山而建,面臨大海,瓦頂重簷的景象十分切合。

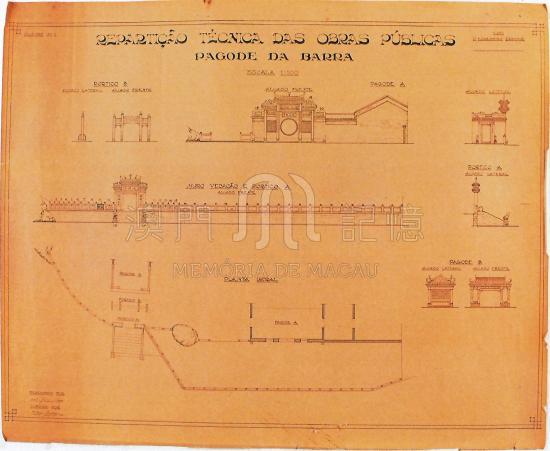

1970 年代媽閣廟平面圖。澳門檔案館提供。

在早期藝術作品中的媽閣廟,即便其重點描繪對象是廟宇,亦多旁及建築物周邊的山體、林木、空地甚至水體,可以反映出媽閣廟作為一個藝術題材,所指並非單一的廟宇建築,而是一個場景或景觀——媽閣景觀。這是媽閣廟作為園林式廟宇的建築特色所在,即其建築既為廟宇,亦為園林。前者主體為山門、牌坊、石殿、弘仁殿、圓門、正覺禪林、觀音閣,後者則是山體與摩崖石刻,兩者在觀感上構成一個整體。

媽閣廟的建築,大體可劃分為三組。第一組:山門、牌坊、石殿、弘仁殿等,第二組:圓門、正覺禪林及其周邊建築,最後是位處地勢較高的觀音閣。

山門 牌坊 石殿 弘仁殿

山門

所謂山門,即正門。中國寺廟的正門或外門,又稱作山門。無論遠觀近看,一座廟宇最先讓人注目的多是山門,故此,山門一般被視為廟宇的門面與標誌,媽閣廟亦然。以媽閣廟為題材的藝術作品,除了少量局部素描速寫外,大多具備山門這一元素。其中仔細勾勒山門的作品,最早應是《澳門記略》的〈娘媽角圖〉。它對山門的輪廓,廟宇牌樓狀的外觀、船形屋脊、門洞,皆有明白刻劃。但門上所標為“天妃廟”而非“媽祖閣”,這是當時對廟宇的稱呼。除“天妃廟”以外,古時“海覺寺”、“娘媽廟”、“天妃宮”都是指媽閣廟。而線條簡約的經典作品,當數19世紀英國畫家錢納利所繪的《媽閣廟》。該畫以山門為主要構圖,而且描畫得十分細緻。門前成對的石獅子、琉璃瓦頂、飛簷屋脊、脊上的寶珠和鰲魚的瓷製裝飾,就連門上的題刻也都一一呈現出來。畫作中的題刻,僅以符號表之,實是一匾一聯,匾所刻的是廟宇正稱“媽祖閣”,聯語則為“德周化宇,澤潤生民”,皆為楷書金字。這短短的十一字,說明了廟宇的主祀神以及保佑功德,勝似媽閣廟的名片,簡潔而清晰。

媽閣廟山門。作者攝及提供。

值得一提的是,媽祖的香火遍及華人的居住地,全世界有數不清的天后宮、媽祖廟,但稱“媽祖閣”者,卻僅澳門一處。此一“閣”的獨特稱謂,歷來備受讚賞。“閣”既是古代一種類似樓的建築物,常建於園林中,視野高闊,又可指女子的閨閣。此字用於命名媽閣廟,可謂相當到位。

此外,有幅照片也屬於媽閣廟題材的經典之作。它是有史以來的第一批中國照片中的一幅,由法國海關官員于勒.埃迪爾(Jules Itier)在1844年隨同法國公使抵澳談判中法《黃埔條約》期間,以當時新發明的“達蓋爾銀版攝影法”拍攝所得。除了媽閣廟,埃迪爾亦曾在南灣一帶取景。

山門背面的題刻——其仁如天。作者攝及提供。

牌坊─詹頊亭坊

詹頊亭坊是在山門後面的一座三間四柱、沖天式的花崗石牌坊,簡稱石牌坊。據廟內碑刻所記,石牌坊曾遭清同治十三年(1874年)的“甲戌風災”摧毀,光緒二年(1876年)重修復建。現今立於媽閣廟的石牌坊,應為1876年以後所建。而在一些西洋畫作中,仍可見其舊貌。較清晰的有托馬斯.屈臣的《澳門媽祖閣內》(1850 年)和威廉.海因(William Heine, 1827-1885 年)的《媽閣廟》(1856年),輪廓大抵接近今貌。

除了外觀,石牌坊上的題刻也十分精彩。石牌坊的正、背面皆有題刻,共六處。正面的是:“寶氣”(左)、“南國波恬”(中)、“珠光”(右),背面的是“燕賀”(左)、“詹頊亭”(中)、“鳧趨”(右),其中四處為二言格。置於廟宇的匾額,以四言為常格,詞多頌揚功德、感銘神恩。三言者,一般是建築物的名稱。二言則較具開放性,能予人不只一個鑑賞的角度。

石牌坊背面中間的“詹頊亭”,是牌坊的名稱。關於“詹頊”二字,今有幾種釋義:或以為“仰望旭日”,或以為“觀賞星宿”,或以為上古五帝之一、主司水神的顓頊。而兩側的“燕賀”、“鳧趨”,意思相近。燕雀相賀,鳧趨雀躍,形容歡愉的場景。至於正面中間的“南國波恬”,是媽祖信仰所慣用的頌詞;“寶氣”、“珠光”,則直解可矣。石牌坊的題刻,大體可從兩種不同的角度解讀鑑賞:一是賦予它宗教的色彩,以“詹頊”借代媽祖,以“寶氣”、“珠光”形容媽祖的尊貴,“燕賀”、“鳧趨”、“南國波恬”則皆是媽祖安瀾護航的側寫。二是作即景書寫觀,昔日的媽閣廟依山臨海,風和日麗的天氣、明媚的陽光、平靜的海面、往還的飛鳥,都是可見的自然景象。至於“寶氣”和“珠光”,山門、圓門、神殿等廟宇建築的屋頂都有寶珠裝飾。因此,如說石牌坊的題刻是這座天然的、人工的廟宇景觀的精華撮要,似無不可。

石牌坊。作者攝及提供。

石殿

石殿是石牌坊所對的神殿建築,與石牌坊、山門同處一軸線上。因有橫額“神山第一”,故又名“神山第一殿”。托馬斯.屈臣所繪《澳門媽祖閣內》以傾斜角度描繪媽閣廟全境,所勾勒石殿的輪廓和規模,與今所見相差不大。雖未有呈現出歇山式、硬山式及重簷廡殿式的屋頂,但清楚可見琉璃花磚方窗的牆體。這是石殿演變過程中的一個重要標誌。有學者指出,媽閣廟的石殿是澳門現存有實物可考的最古老廟宇建築。其初始形態為石龕,繼而在石龕前加建一座涼亭(或即詹頊亭),並在亭與龕之間形成廊道,後來以磚牆封閉廊的兩側而成今貌,即所謂的“石龕—涼亭—神殿”三部曲。畫家約翰.韋伯所繪的《媽閣廟》,是以媽閣廟為題材的早期西洋畫作,作品依次勾勒了山門、亭子、石牌坊與一座矮小的建築物。亭子與建築物之間以廊道相連,蓋是石殿的第二階段“石龕—涼亭”的形態。《利瑪竇中國箚記》中稱,利氏來華時,最初見到“那裡有一尊叫阿媽(Ama)的偶像。今天還可以看見它,而這個地方就叫做澳門,在阿媽灣內。與其說它是個半島,還不如說它是塊突出的岩石”,或許此為現今僅有關於石殿由石龕而來的文字記錄。至於中文史料方面,對於石殿前期的形態未見有任何圖文記載;而早在《澳門記略.娘媽角圖》中,石殿已經是座封閉的建築物。

《澳門媽祖閣內》(托馬斯‧ 屈臣鉛筆、褐色墨水、水彩畫紙本)。澳門藝術博物館藏品。

談到石殿,不得不提它的題刻。石殿中有頌揚媽祖功德的兩聯一匾,分別是石聯:“顯蹟湄洲山,三十六天齊勝概;流芳東粵甸,百千萬載壯威光。”以及“聖德齊天,恩流鏡海;母儀稱后,澤沛蓮峰”。石匾:“英靈顯應”。此外,石殿內還留有數處能反映建築歷史,以及其歷史意義的題刻。

媽閣廟石殿前的石刻聯。作者攝及提供。

“國朝祀典”刻在今神壇所對的石樑正面。據《昭應錄》所載,清康熙五十九年(1720年),媽祖因“庇佑敕封琉球”而列入朝廷祀典。因此有學者以為,媽閣廟有“祀典”字樣的匾額題刻,或反映廟宇曾為官方所建、所修和所用。

貼近“國朝祀典”的底部,懸有一石刻樑,上款“萬曆甲辰年季春月”,下款“信官王權、梁宗翰眾信士等吉旦立”,這是媽閣廟現存紀年最早的石刻題記。遺憾的是,它今為殘件,其題詞已不可睹,只留下題款。而憑這個題款,僅可以判斷是一個樑柱題刻,由“信官王權、梁宗翰眾信士等”於明代“萬曆甲辰年季春(即1604年1月31日至1605年2月17日)”的吉旦(初一日)所立。至於題刻的內容,今已無從稽考。

“欽差總督廣東珠池市舶稅務兼管鹽法太監李鳳建”的題刻,位於石殿後樑上。據《明實錄》所載,李鳳是萬曆年間的一個宦官,受明神宗派遣出任廣東珠池、市舶、稅務兼管鹽法。此題刻的內容和價值一直備受爭議,既有學者以為,此一題刻說明媽閣廟是李鳳於萬曆三十三年(1605年)前後所建;亦有學者以為,李鳳所“建”的只是石殿的某個部分,而非創建整座廟宇。孰是孰非,目前難以判斷,有待進一步的探討。

“四街重脩”刻在“國朝祀典”的背面較高處,上款“萬曆乙巳歲(1605年)”、下款“仲夏吉旦立”。清初來澳的天主教士吳漁山《三巴集.嶴中雜詠(四)》云:“捧蠟高燒迎聖來,旗幢風滿炮成雷。四街鋪草青如錦,未許遊人踏作埃。”詩末小字附註:“沙勿略聖人出會,滿街鋪花與草為敬,街名畏威懷德。”〔康熙〕《香山縣誌.澳彝》載:“萬曆中,督撫奏請就其聚廬中大街,中貫四維,各樹高柵,榜以‘畏威懷德’,分左右定其門籍,以《旅獒》‘明王慎德,四譯(按:《尚書》作“四夷”)咸賓,無有遠邇,畢獻方物,服食器用’三(按:當作“二”)十字,分東西各十號,使互相維繫譏察,毋得容奸。”古時候在澳門“大街”(即今營地大街)處,有四條交錯的街道。在明朝萬曆年間,官府以“畏威懷德”為四條街道定名,分別名為“畏字街”、“威字街”、“懷字街”、“德字街”,合稱為“四街”,並以《尚書.旅獒》篇中的二十字來編排四街的門籍。《澳門記略》亦有載此“四街”,可見“四街”於乾隆年間猶存。

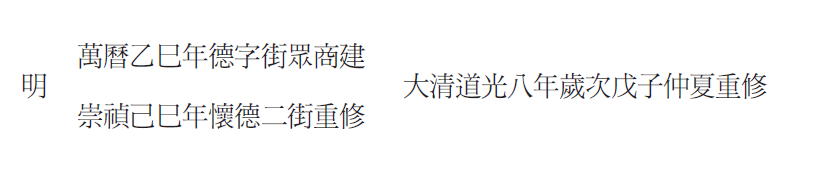

若站在石殿的門口抬頭向上望,石殿門橫樑下面有三組題刻文字隱約可辨:

題刻文字只是署款,不一樣的是它記述了“建”與兩次“重修”的年份。據學者所考,這三組文字的字體、風格與刻工是一致的,所以說明題刻是在清道光八年(1828年)重修石殿時才刻上去的。其中以“萬曆乙巳年德字街眾商建”最為關鍵,上面提到的“四街重脩”,亦署款“萬曆乙巳歲”。兩者在時間上存在互相矛盾之處,具體情況如何,仍待進一步考察。

石殿後壁現存兩行居中的題刻文字:

“海岳鍾英”,海岳代指中國,鍾英即優才。“如在”為儒家對於祭祀的觀念,所謂“祭如在,祭神如神在”(《論語.八佾》)。在兩行題刻的下方,有一座刻有“天后宮”之名的小石龕,是在形態上接近神龕的建築物。

石殿現存的六處題刻,除了門樑上的題刻外,其餘五者皆集中在石殿後方,即石龕之內,所記的年份亦相對較早,蓋可佐證石龕為石殿現存的最早建成部分。

此外,石殿門前立有由兩對石柱題刻所組成的一副五言套聯。套聯是指兩副或以上的對聯,以某種特殊的形式“套”在一起,其讀法為從內而外。石殿門前的套聯,內聯為:“瑞石靈基古,新宮聖祀崇。”外聯為:“德光天廣幬,恩湛海重淵。”兩聯皆為形名對,即同性質詞語互相對仗。如“瑞石”對“新宮”,“靈基”對“聖祀”,而“古”與“崇”則為寬對。其中“瑞石靈基”或運用了典故,至於是甚麼典故?有一種可能是襲用了媽祖信仰中的“聖墩”故事。據宋人廖鵬飛《聖墩祖廟重建順濟廟記》所載,媽祖生於北宋太祖建隆元年(960年)農曆三月廿三日,生時為人,是莆田縣湄洲嶼林氏女。她本是一名平凡的漁家女,但卻生而神靈,且懂巫術,能觀氣象,知吉凶,鄉人以其能通天,視之為神女。雍熙四年(987年)九月初九,林女於湄洲飛升,當夕即以異像“枯槎”(即枯枝)對鄉民顯靈報夢曰:“我湄洲神女,其枯槎實所憑,宜館我於墩上。”鄉人於是將她當作神明,闢地供奉,稱作“聖墩”,這是供奉媽祖之始。“墩”含有“礅”的意思,即整塊的石頭,似乎很合“瑞石靈基古”之意。

弘仁殿

弘仁殿築在半山腰,與山門、石牌坊、石殿處於同一軸線上。據《昭應錄》所載,媽祖因“屢有護助功”,明永樂七年(1409年)獲朝廷加封為“護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃”,即其“弘仁”封號之始。弘仁殿門匾上題刻“道光八年歲次戊子仲夏重修”,可知今殿是在清道光八年(1828年)重修而成的。托馬斯.屈臣《澳門媽閣廟內》的構圖,就是以弘仁殿為中心;而奧古士丁.博爾傑《澳門媽閣廟內景》(1842年)描繪弘仁殿,則較為細膩。兩幅畫作皆繪於重修之後,所呈現出的弘仁殿外觀亦大致相同:同樣是一小石室,飛簷屋脊,牆上有浮雕圖案。以山巖作為後牆,空間狹小,不足以容納一人內進,形同神龕,只供善信在外參拜。如此形制規模,與今貌大體相同,亦與《澳門記略.娘媽角圖》中的弘仁殿無太大差別。

《澳門媽閣廟內景》(奧古士丁‧ 博爾傑石版畫)。澳門藝術博物館藏品。

弘仁殿有石刻聯“聖德流光莆田福曜,神山挺秀鏡海恩波”。這是一副嵌聯,嵌入了媽祖信仰的發源地福建“莆田”、澳門的別稱“鏡海”;至於“神山”,指的應是媽閣。聯語刻在弘仁殿上,而描摹的是媽閣廟的風光。弘仁殿是媽閣廟建築群中較具代表性的一座神殿,學界一直亦有“弘仁殿為廟內現存最古建築”之說。不過,近代汪兆鏞的一首詩,卻惹來一些爭議。其《澳門雜詩.媽閣》曰:“媽閣多奇石,古木蟠其巔。標題弘仁字,當在朱明前。磐陀廣盈畝,雕刻猶帆船。陳迹足俛仰,時會有變遷。小憩贊公房,遺墨懷高禪。”詩末附註:“媽閣廟楹額刻‘弘仁閣’三字,上款‘弘光元年’。辛亥冬,余初到尚見,今已毀。”詩人本意或為讀者提供更多有關弘仁殿的資料,但後人以為汪兆鏞誤將“弘治”看成“弘光”。主要理由有二:一是“弘光”是南明福王朱由崧的年號,他在位僅五個月就被俘了。年祚短促,所知者不多。二是弘光元年為1645年,與以往所流傳的媽閣廟五百年歷史的說法有所出入,足足延後了百年。當然,這種說法需要滿足兩個前提,一是“弘光元年”是弘仁閣的始建年;二是弘仁閣的始建時間,等同於媽閣廟的始建廟時間。事實是否如此,則又是媽閣廟史的另一樁公案了。

該書之主要參考文獻如下:

著作

〔清〕印光任、張汝霖原著,趙春晨校註:《澳門記略校註》,澳門:澳門文化司署,1992年。

〔清〕申良翰主修:《香山縣誌》,清康熙十二年(1673年)刻本。

〔清〕祝淮主修,黃培芳輯:《香山縣誌》,清道光七年(1827年)刻本。

〔清〕王廷鈐等纂修:《澳門誌略》(《香山縣下恭常都十三鄉採訪冊》),北京:國家圖書館出版社,2010年。

〔清〕喻文鏊:《考田詩話》,清道光四年(1824年)蘄水王壽榕刻本。

〔意〕利瑪竇、金尼閣著,何高濟譯:《利瑪竇中國箚記》,北京:中華書局,1983年。

吳志良、湯開建、金國平主編:《澳門編年史》(全6冊),廣州:廣東人民出版社,2009年。

吳志良、林發欽、何志輝主編:《澳門人文社會科學研究文選.歷史卷(上卷)》,北京:社會科學文獻出版社,2010年。

林明德:《澳門的匾聯文化》,台北:財團法人中華民俗藝術基金會,1997年。

林美容:《祭祀圈與地方社會》,台灣:博揚文化事業有限公司,2008年。

徐曉望、陳衍德:《澳門媽祖文化研究》,澳門:澳門基金會,1998年。

章文欽:《澳門詩詞箋註》(全4冊),珠海:珠海出版社,2002年。

章文欽:《澳門與中華歷史文化》,澳門:澳門基金會,1995年。

陳煒恆:《澳門廟宇叢考》,澳門:澳門傳媒工作者協會,2009年。

劉芳輯、章文欽校:《清代澳門中文檔案彙編》,澳門:澳門基金會,1999年。

劉福鑄、王連弟主編:《歷代媽祖詩詠輯註》,北京:中國文史出版社,2005年。

鄭麗航、蔣維錟輯纂:《媽祖文獻史料彙編》第1輯《散文卷》,北京:中國檔案出版社,2007年。鄭麗航、蔣維錟輯纂:《媽祖文獻史料彙編》第2輯《史摘卷》,北京:中國檔案出版社,2009年。譚世寶:《金石銘刻的澳門史:明清澳門廟宇碑刻鐘銘集錄研究》,廣州:廣東人民出版社,2006年。

譚世寶:《馬交與支那諸名考》,香港:香港出版社,2015年。

譚世寶:《澳門歷史文化探真》,北京:中華書局,2006年。

論文

王日根:《有往無來:明中後期閩商在澳門的開拓》,載《全球視野下的澳門學:第三屆澳門學國際學術研討會論文集》,北京:社會科學文獻出版社,2014年。

吳汝鈞:《十牛圖頌所展示的禪的實踐與終極關懷》,載《中華佛學學報》1991年第4期。

林廣志:《清代澳門望廈趙氏家族事跡考述》,載《澳門歷史研究》2004年第3期。

陳光:《澳門媽祖閣歷史告澳人書》,載《近代史資料》總100期,北京:中國社會科學出版社,1999年12月。

蔣美賢:《媽閣石刻詩獻疑》,載《澳門文獻信息學刊》總第15期,2015年12月。

鄧景濱、汪欣欣:《媽閣摩崖第一詩考釋》,載《文化雜誌》2016年春季刊。

更新日期:2025/08/01

留言

留言( 1 人參與, 1 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)