澳門內港填海

康公廟創建時,正是澳葡政府開始在內港北灣開展填海工程的時期。廟內現存“廟地界址圖”碑,說明創建時的廟界範圍。根據該圖,康真君廟是“坐辰向戌兼巽乾”,即坐東南向西北。除廟本身所在地外,廟後尚有一屋緊連;廟前地方則註明“此地直至海旁連石級俱係廟銀填築”,此為康公廟位置原是北灣灘塗經填海而成的歷史證據,其海旁石級當是碼頭供客人上落之用。

康公廟“廟地界址圖”。黃文輝提供。

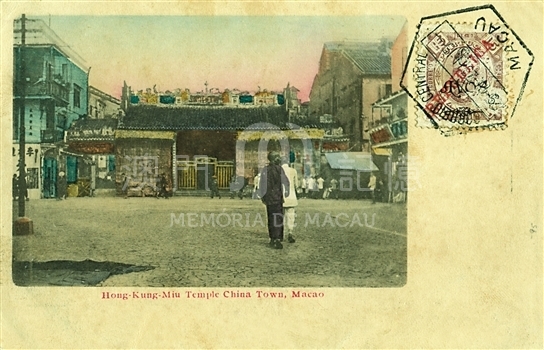

曾金蓮的研究指出,澳葡政府於19世紀50至70年代起填築媽閣廟前地、下環街、白眼塘、康公廟前的海面;康公廟前的填海工程完成於1867年7月前,到1869年開闢出海邊新街、皇家新街、新埠頭街和康公廟前地等街道空間。皇家新街(Rua Nova de El-Rei)又稱泗𠵼街,葡國首都里斯本過去也有條“新街”(Rua Nova,後改稱皇家新街),是條重要的商業大道,與其他街道一同構成一個亞洲商品中心。澳門皇家新街的命名,可能因其與里斯本那個街區同是繁盛商業區之故。葡萄牙於1910年10月5日發生革命,建立共和政制,澳葡當局於是將最繁盛的皇家新街(泗𠵼街)改名Rua de Cinco de Outubro(10月5日街)做紀念,華人將其以農曆譯為“十月初五街”,至今仍存。康公廟正位於十月初五街與草堆街交界處。

最繁盛墟集

康公廟前地是當年澳門最繁盛的墟集之一,而十月初五街則是商業中心。王文達介紹︰“抗戰前澳中雖已有新馬路,惟當時資本雄厚,生意較大之商店,皆集中於十月初五街。因其接近輪渡碼頭,往來中山利便,而鄰近各鄉之貨客,來澳者均就近採辦貨物,是以其商務遠較新馬路為繁盛也。迨至中山各鄉淪陷於日寇後,各鄉交通不便,致使該街之行商店,或零落凋蔽,或遷徙別處,昔日之繁盛地位,遂被新馬路取而代之耳。”另一位掌故作者魯俠亦謂“在戰前草堆街與十月初五街,均屬商業中心區,商業之興盛,且比新馬路為勝,⋯⋯而十月初五街,泗𠵼街,當時以雜貨海味油糖等店號,佔其主要,而亦最多鄉人光顧,因此中海味雜貨白糖等,帶返內地,亦利潤極高,故此幾條街道,日常均極擠擁熱鬧之至,一般男女鄉民,肩挑背負,往來絡繹,且經常皆如是,故其時新馬路之商業,反不及該兩街之熱鬧”。

澳門資深報人唐思先生回憶說︰“我記得四五十年前,入夜後這裡(康公廟前地)仍是江湖賣藝場地,有賣武、占卦、棋檔,也有賣狗肉及其他小食檔,採用大光燈或火水燈照明,不少人到來趁熱鬧。”在當年娛樂節目不多的環境中,康公廟前地為澳門普羅市民提供了最豐富的遊樂玩意。《鏡海叢報》1895年的一則消息可以說明該處的繁榮程度︰“康公廟前大堂地,向准貧民擺列攤具,售賣食物。惟是近日愈擺愈多,縱橫羅列,幾塞行道。”攤販之所以愈開愈多,自然是因為該處人流眾多,有生意可做才去的。

碼頭與舖票

康公廟前地之所以如斯繁榮,乃是因為它是碼頭所在,客、貨皆在此上落,人流自然摩肩接踵。康公廟前地的碼頭是當年進出澳門的主要口岸。1894年,香港爆發鼠疫,6月2日《澳門憲報》登出一項澳督札諭,要求全澳做好預防工作,其中第一款就列明︰“所有桅船及搖槳各船艘,如係日間駛入澳門埠,抑或下椗,有貨物搭客登岸者,祇准在南灣上魚馬頭埋岸,若在內河,惟准在康公廟前,即美基街前馬頭埋岸。”接著的6月23日,《澳門憲報》上又有一則澳督札諭,謂“現有華商前來稟稱,所有夜晚不准登岸進澳之禁,於生意殊多虧折等情。⋯⋯是以准將康公廟前地即美基街前馬頭展至夜十點鐘止”。可見康公廟前地碼頭是澳門內港客貨運進出的津要之地,直接影響著澳門市面經濟的繁榮。

十月初五日街舊稱泗𠵼街。黃文輝提供。

因為康公廟前地是個群眾聚集最多的公共地方,所以非但各式攤販及三教九流的賣藝者喜歡在這裡擺檔,就連當時的“鋪(舖)票”賭博,也指定康公廟前地為開票場所。1906年第28號《澳門憲報》刊載了澳門、氹仔、路灣籤舖票生意章程,列明“承充人應擇一空闊眾地,在華人神廟之前,如康公廟或媽閣廟,以為每次開票之所,俾開票之時,所有眾人皆得觀看,以昭大公。”據曾居澳門的香港掌故名家魯金介紹,舖票公司選擇在此開票,乃“為了表示公正無私,向公眾宣佈在康公廟前開彩。有神監察,如不公正,定受到康公的懲罰。同時,開彩時用卜杯珓的方法開彩,表示是由康公神力令到杯珓對某一個開彩的字給予更多的‘勝杯’。”此種以神靈作見證的民間習俗,使得康公廟前地具備了相當程度的公共性,連官方也不得不予以認可。舖票開彩的地方,就在對正康公廟的一個四方高台亭上,“開彩時,在亭子公開擲杯珓,將票上‘首會發其祥⋯⋯’一百二十個字,以杯珓俯仰,逐字取捨,最後定十二個字入選。每逢開彩,都吸引不少人觀看。”

康公誕盛況

作為寺廟的延伸部分,康公廟前地自然少不了各種各樣的宗教活動。其中最熱鬧又最叫人難忘的當是每年農曆七月初七,因當日既是康公誕辰,又是傳統的乞巧節(七姐誕)。一則1895年的《鏡海叢報》記載了當年的盛況︰

初六晚,為黃姑會合之期,澳中各富家多具果酒陳列庭前,乞天孫之巧。福隆新街各妓寮亦多在門前結彩張燈,作穿針之盛會。是時康公廟前高建醮棚,遍懸彩結,像生人物。別有八音班一台,以笙簫娛眾志。

澳門掌故作者魯俠記載︰“每逢乞巧節,適為康真君誕,因此康公廟極為熱鬧,廟前大地,例蓋搭十餘丈高之大醮棚,設壇建醮。而另在該廟對開海濱,蓋搭大戲棚,開演巨型班,其時醮棚內陳飾極華麗,玻璃燈色,綢衣公仔,鮮花盆景,八音演唱,應有盡有,而高度逾丈之五彩大錫香案,亦陳列壇前,極為偉麗。”1930年代初由鄉下到澳門謀生,一直住在廟公廟附近的詹佳先生亦回憶道,以前每逢康公誕,康公廟前地例必搭棚演神功戲,由康公廟值理會募款籌辦,邀請省港名班演出,一連幾日,成為年中盛事。戲台都搭得正對著廟門,因為要讓廟內的各路神仙也能看到。平日用來開舖票的亭子,演神功戲期間就臨時改作化妝間用。戲台下正中空著留出一條通道,觀眾可站在那裡免費看戲;通道兩旁設座位,但那是要用錢買的。大戲有日場、有夜場,甚至有“天光戲”,據說是專做給廟內神仙、菩薩看的。康公誕期間,除演神功戲外,據佳叔說,還有免費的木偶戲看。最特別的是花卉盆栽展覽,就在前地兩旁展出,省城各處奇花異卉雲集,造型千姿百態,把節日的康公廟前地打扮得萬紫千紅,鮮艷亮麗。

康公誕的高潮就是抬康真君像巡遊。佳叔回憶說,巡遊沒有固定路線,主要是依當年廟中值理的住處而定。當年要想做值理也不容易,除了要擲聖杯問神明挑出名單外,還得捐錢支持廟中各項開支,所以值理多由附近的舖戶、欄商擔任。隨康真君像出巡的有一隊“鏡架隊”,這些鏡架類似今天的聘任狀或榮譽證書,鏡面上寫著某人名字,以證明他是當年值理。出巡時,一面鏡架由兩個人抬著,一對一對的,跟在神像後面,挨家挨戶地按值理住處送上。送完值理鏡子,返回康真君廟,巡遊也就結束。康真君像出巡的陣勢也不簡單,巡遊隊伍以兩面大雲鑼鳴鑼開道,高舉“肅靜”、“迴避”牌,在各種八音樂器伴奏之下,康真君神像被四個大漢抬著,後面就是主事人及那一隊鏡架隊了。一路上,吹吹打打,浩浩蕩蕩。在當時淳樸而寧靜的市民生活中,這實在是一場熱鬧的盛事了。

據說是當年康公出巡用的鑾輿。黃文輝提供。

然而,隨著澳門商業中心由十月初五街轉向新馬路以及社會大眾娛樂模式的變換,康公廟前地的繁華亦煙消雲散,昔日攤檔小販的吆喝叫賣、康真君像出巡的鑼鼓八音、神功戲的粵曲妙韻,只依稀地迴響在歷史的天空上。

2000年底,特區政府民政總署(現市政署)開展康公廟前地重整工程,經過三個月的改頭換面,將之開闢成一個市民休憩區。今日的康公廟前地已成為市民休憩的好去處,百年前的熱鬧繁囂已被悠閒寧靜所取代。

該書之參考書目:

1. 王文達︰《澳門掌故》,澳門:澳門教育出版社,1999年。

2. 劉芳輯、章文欽校︰《葡萄牙東波塔檔案館藏清代澳門中文檔案彙編》,澳門:澳門基金會,1999年。

3. 譚世寶:《金石銘刻的澳門史——明清澳門廟宇碑刻鐘銘集錄研究》,廣州:廣東人民出版社,2006年。

4. 湯開建、吳志良主編︰《澳門憲報中文資料輯錄(1850—1911)》,澳門:澳門基金會,2002年。

5. 胡紀倫(César Guillén Nuñez)著,方無隅譯︰《澳門街》,香港:牛津大學出版社,1999年。

6. 唐思︰《澳門風物志》,北京:中國友誼出版公司,1998年。

7. 唐思︰《澳門風物志(續篇)》,北京:中國文聯出版社,1999年。

8. 呂宗力、栾保群︰《中國民間諸神》,石家莊:河北教育出版社,2001年。

9. 韓伯泉、陳三株︰《廣東地方神祇》,香港:中華書局,1992年。

10. 馬書田︰《中國道教諸神》,北京:團結出版社,2002年第三版。

11. 馬書田︰《中國冥界諸神》,台北:國家出版社,2001年。

12. 馬書田︰《中國佛菩薩羅漢大典》,北京:華文出版社,2003年。

13. 潘恩編著,潘兆耀繪圖︰《全像民間信仰諸神譜》,成都:巴蜀書社,2001年。

14. 葉春生︰《嶺南民間文化》,廣州:廣東高等教育出版社,2000年。

15. 葉春生︰《廣府民俗》,廣州:廣東人民出版社,2000年。

16. 呂微︰《隱喻世界的來訪者——中國民間財神信仰》,北京:學苑出版社,2001年。

17. 鄭守治︰《華光大帝信仰源流考》,載中山大學民俗研究中心主辦︰《民俗學刊》(第四輯),澳門:澳門出版社,2003年6月。

18. 殷偉、殷斐然︰《中國民間俗神》,昆明:雲南人民出版社,2003年。

19. 陳瑞璋編著︰《認識中國傳統節日和風俗》,香港:萬里書店,2001年。

20. 李喬︰《行業神崇拜——中國民眾造神運動研究》,北京:中國文聯出版社,2000年。

21. 黃仁夫︰《台山古今五百年》,澳門:澳門出版社,2000年。

22. 烏丙安︰《中國民間信仰》,上海:上海人民出版社,1996年。

23. 白化文︰《漢化佛教法器服飾略說》,北京:商務印書館,1998年。

24. 賴永海主編︰《中國佛教百科全書》(儀軌卷),上海:上海古籍出版社,2001年。

25. 山曼︰《八仙︰傳說與信仰》,北京:學苑出版社,2003年。

更新日期:2025/09/03

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)