“澳門記憶”開站六周年,以“六六無窮‧探索不同”為主題,推出多項周年系列活動,展現“澳門記憶”豐富精彩的資訊,引領大眾探索不一樣或有待了解的澳門。誠邀市民參與,成為建構“澳門記憶”的一份子。

康熙四十九年(1710年1月30日-1711年2月16日)8月25日,在澳門結婚成家的葡萄牙船長阿爾瓦雷斯.奧利維拉(Manuel Álvares de Oliveira)殺害了一名中國人並將屍體裝進口袋扔到海裡,但沒有注意到口袋上有他的標記,於是事情敗露,引起了中國人和葡萄牙人之間的衝突。在真憑實據面前,王室大法官伽斯帕爾.馬丁斯(Gaspar Martins)為了平息事態,不得不將殺人兇手逮捕,押送到燒灰爐堡壘處死。臨死前,兇手曾三次掙斷絞索。先是,澳門葡人殺害或謀殺華人案件發生後,可以秘密地給死者父母一筆錢進行私下調解。如果被害方不同意私下調解,並將案情向中國地方官員報告時,嫌疑犯會被逮捕並送入監牢,由葡人官方進行審理,聽取證詞。前來驗屍的中國地方官員到來時,理事官便將罪犯移交中國地方官,由他來進行審理,然後將報告送到廣州府,再呈遞兩廣總督。兩廣總督的判決決定犯人的命運。假如判處死刑,犯人就會被帶到廣州斬首。這一慣例在阿爾瓦雷斯.奧利維拉殺人案中被改變,澳門議事會因為阿爾瓦雷斯·奧利維拉是澳門體面的紳士,不願意押至廣州被中國官方處死而損害澳門葡人的尊嚴,故花費120兩白銀賄賂香山知縣邱鉁,並進行活動,要求中國官員帶劊子手到澳門執行死刑,並且由中國地方官、死者的雙親、理事官等到現場監督執行。觀看這次處決的還有耶穌會的范若瑟(José de Almeida)和若奧.佩雷拉(João Pereira)兩位神父,受害者的妻子、家人和王室大法官。這一次華洋命案經賄賂而改行刑地點於澳門,依律當斬也被改為絞刑,清政府已做了很大的讓步。但澳門政府認為:“死刑判決本應由果阿終審法院審理,卻因中國官員的堅持就這樣執行了。”施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第81—82頁;徐薩斯:《歷史上的澳門》,第110 頁;龍思泰:《早期澳門史》,第98—99頁。

康熙五十八年(1719年2月19日-1720年2月7日)8月25日,教宗格勒孟十一世準備派使臣來華,故先派兩名巴爾納彼德(Barnabites)會士——費理伯(Filippo Maria Cesati)和何濟格(Onorato Maria Ferraris)——奉送教宗致康熙帝信函。二人乘英國船於本日抵達廣州,於年底抵達北京。《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》第1冊《兩廣總督楊琳等奏報費理伯等齊至教化王表文摺》,第127—128頁;羅光:《教廷與中國使節史》,第147頁。何濟格在《清會典事例》卷505及梁廷枏:《海國四說》之《粵道貢國說》第221頁中譯作“斐拉里”(為Ferrari之直譯)。又稱其為西洋國王所遣使臣。是否裴拉理此次進京亦代表葡萄牙國王進獻禮品呢?參見本年3月1日條。

乾隆七年(1742年2月5日-1743年1月25日)8月25日,廣東按察使潘思榘奏請在澳門地方設同知一職,專門管理澳門事務:廣州府屬香山縣,有澳門一區,袤延一十餘里,三面環海,直接大洋,惟前山寨一線陸路通達縣治,實海疆之要地,洋舶之襟喉也。前明有西洋番船來廣貿易,暫聽就外島搭寮棲息,回帆撤去,迨後准令歲納地租,始於澳門建造屋宇樓房,攜眷居住,並招民人住居樓下,歲收租息。又製造洋船往來貿易,沿以為常。我朝懷柔遠人,仍准依棲澳地。現在澳夷計男婦三千五百有奇,內地傭工藝業之民雜居澳土者二千餘人,均得樂業安居,誠聖天子覆幬無外之盛治也。伏查,外夷托處內地,只圖市易通商,規取歲利,原可毋庸禁絕,若如前明禦史臣龐尚鵬疑其竊據窺伺,疏請仍令撤房居舶,灣泊廣澳,使海埂棲附之夷紛致失所,殊屬過當。但夷性類多貪黠,其役使之黑鬼奴尤為兇悍,又有內地奸民竄匿其中,為之教誘唆使,往往冒禁觸法,桀驁不馴,淩轢居民,玩視官法,更或招誘愚民入教,販賣子女為奴僕,及夾帶違禁貨物出洋,種種違犯,雖經督撫臣嚴行示禁,臣亦力為整飭,究以越在海隅,未得妥員專理,勢難周察。臣愚以為,外夷內附,雖不必與編氓一例約束,失之繁苛,亦宜明示繩尺,使之遵守。查前明曾設有澳官,後改歸縣屬,至雍正八年,前督臣郝玉麟因縣務紛繁,離澳鸞遠,不能兼顧,奏請添設香山縣縣丞一員,駐紮前山寨,就近稽查,第縣丞職分卑微,不足以資彈壓,仍於澳地無益,似宜仿照理搖撫黎同知之例,移駐府佐一員,專理澳夷事務,兼管督捕海防,宣佈朝廷之德意,申明國家之典章。凡住澳民夷,編查有法,洋船出入,盤驗以時,遇有奸匪竄匿,唆誘民夷鬥爭、盜竊及販賣人口,私運禁物等事,悉歸查察辦理,通報查核,庶防微杜漸,住澳夷人不致蹈於匪彝,長享天朝樂利之休,而海疆亦永荷敉寧之福矣。《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》第1冊《廣東按察使潘思榘奏請於澳門地方移駐同知一員專理夷務折》,第192—193頁。

清嘉慶十年(1805年1月31日─1806年2月17日)8月25日,澳門葡人前由哥斯達買來捕盜的淺水小船,在沿澳門一帶地方巡查,遙見雞頸洋面有海盜船數隻遊弋放炮,相離南灣不遠,隨即開炮擒捕。吧喇呍船聞得炮聲,亦尋蹤駛至,共同擒捕。追至伶仃洋面,擊破盜船1艘,該船共有海盜60餘名,除殺傷及投水外,計獲盜29名,海盜船因被擊破滲漏,不久沉溺,尚有拖繒等盜船數隻,均各四散逃逸,葡船因被奉禁出洋,不敢遠追,隨即回澳門灣泊。澳門葡人即將現獲之盜具稟解香山縣。香山縣將盜犯吳亞四等解省審辦,並嚴緝脫逃各盜船賊匪。葡船內有受傷頭目一名、兵役四名,現在醫治。《清代澳門中文檔案彙編》上冊《香山知縣彭昭麟為番船獲盜等事下理事官諭》,第503頁。

清道光二十四年(1844年2月18日─1845年2月6日)8月25日,耆英調任來粵籌辦咪唎堅夷務,駐澳兩旬,就近察看形勢,訪探夷情。據其奏折中稱: 澳門僻處海隅,民夷雜處。關閘以內、三巴門以外,多係民莊,計有天成、龍田、龍環、望廈、石牆、新橋、蒲魚、沙岡等八村,共居民八百一十九戶,田廬墳墓,鱗次櫛比。其夷人所建炮台名東望洋,係踞山臨海,並不佔礙民基。三巴門以內,雖盡係夷樓,西洋聚族而處,而其間如蘆石塘、賦梅里、沙梨頭等二十一處,俱有民房交錯其中,共計四百六十六戶,均係世守祖業,並不輸納夷租,相傳三百餘年,由來已久。計現在澳內夷人男女約四千餘口,而十九年所查民戶人丁,共四千九百二十八口,故澳門乃民夷錯雜之區,非徒夷人托足之地也。若謂三巴門外盡屬民界,則夷人何以建有炮台?若謂三巴門內盡屬夷界,則民人何以置有祖產?蓋緣西洋僦居濠鏡,始自前明。其初防製疏闊,界址未分,我朝稽察稍嚴,而事閱多年,亦復因而未改。今議明以及(衍字)三巴門為界,已於錯處之中,示區分之意。其三巴門外之炮台無庸移建,三巴門內之民居亦不搬遷,仍復各循其舊,俾中外兩得其平。至澳內尺寸之地,非屬之民,即屬之夷,夷不得越界而侵民基,亦猶民不越界而奪夷產。澳民丁口之數較夷為多,其勢足與相制。而夷人專恃貿易,無田可耕,日用所需,仰給內地,一經罷市,則不免倒懸之危,斷不敢強佔民田,致觸眾怒。況夷樓高大華美,原為出賃收租。番商之在澳寄居者,英夷十居七八。現因香港粗建巢穴,均已赴彼寄居,其所屬之港腳等,亦之而往,澳中房屋近來多有空閒,澳夷失其祖息之利,方慮倒壞無力修復,似不致因無可立足,又於三巴門妄肆干求。即如三巴門外之關閘,前經英夷蹂躪,均形坍壞,茲經地方官勸諭居民,捐貲修復,澳夷毫無異說。其上年應交地租銀五百兩,已按數完繳,並無延欠。臣等竊以澳夷與英咭唎、咪唎堅、咈囒哂各國情勢不同,各國去來無定,故控制較難。澳夷久住中華,故羈縻尚易,但必須有以聯屬其心,方可隨時駕馭,遇事防閒,俾令就我範圍,不致別生枝節。《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》第2冊《兩廣總督耆英等奏覆體察澳夷實在情形折》,第531—533頁。

清道光二十六年(1846年1月27日─1847年2月14日)8月,葡萄牙人卡埃塔諾.馬爾紹(José Caetano Marçal)在廣州經營鴉片貿易,對外謊稱有現貨到粵,準備廉價拋售,前後預收貨款6萬元,後又攜款逃匿澳門,事發被捕,未經審判,即被判入獄7個月。澳門政府遂懷疑此案牽涉葡萄牙人議事會理事官阿西斯.費爾南德斯、西帕里亞諾.叭之咕及梅洛(Alexandrino António de Melo)三人,有共同參與欺詐財務嫌疑。阿西斯原任澳門代理法官,白志高、梅洛二人為葡商。事發後,阿西斯與白志高逃至香港,梅洛逃至廣州,澳門法院遂下令通緝。22日,澳督亞馬留照會港督德庇時(John Francis Davis),要求逮捕二犯並引渡回澳。德庇時即下令拘捕二犯。25日,經香港法庭審訊後,當晚即將二犯引渡歸澳。這是港澳之間第一宗引渡案。馬沅:《香港法例匯編》,第18頁;The Friend of China, September 9th,1846, Vol. 16, p. 1340.

1849年(清道光二十九年)3月5日,亞馬留總督禁止中國税館對自澳門港出口到中國內地的貨物徵收任何關税,並要求廣東巡撫在8日內撤走這些在澳門執行公務的海關人員。3月12日,亞馬留總督悍然派兵封閉澳門關口,驅趕中國海關官員。此舉結束了中國對澳門有效管轄的最後一點權力。8月22日,亞馬留總督在關閘附近遭到沈志亮等七名中國居民襲擊身亡。8月25日,葡人攻佔北山嶺(Passaleão)。攻佔北山嶺的突出人物是一個土生葡人美士基打(Vicente Nicolau de Mesquita)。9月16日,兩廣總督徐廣縉致函澳葡政府委員會,通報殺死亞馬留總督的沈志亮被捕獲、審判、處決的消息。沈志亮被華人視為英雄。澳葡當局允許在澳門設立“番攤”賭博,開澳門博彩業先河。

當澳葡兵頭亞馬勒(亞馬留)既宣佈澳城亦為無稅自由港,以與香港抗衡後,既憤大關行台不肯合作,答允停止收稅;更惱兩廣總督拒絕承認其所委之顛地(DENT),為駐廣州之領事。於是遷怒滿清官吏,要實行停止在澳華吏行使職權,並且驅逐滿清官員離境。事先於一八四八年時,又曾擅自由澳城城門口,拓築一條馬路,直達關閘,並於蓮峰廟側,刻石以為徽誌。所經山地,毀墳不少,因是滿清官員與望廈居民,多銜恨之,後來遂釀成那望廈鄉民沈亞米殂殺亞馬勒事件。茲據朱薩士之《澳門史(Historico Macao)》三四零頁及三四一頁,此迺葡人自己之記載稱:“在致命之一次騎馬中,亞馬留由副官隨侍出關閘路,正施與些錢給一個病華丐婦。回馬歸途中,還談着:為報復兩廣總督拒絕承認顛地為駐粵葡領事,他要停止在澳中國官衙行使職權。當他馳馬還距關閘約三百步時,尚不知末日已臨目前,仍然馬蹄的的,踏沙前進。猝有一中國青年,以竹竿向他們當面打下,亞馬勒臉上被打一記,怒目回看,就於此剎間,有七華人伏者跳出,皆執匕首撲來。亞馬勒和副官雖有自衛槍,當亞馬留正擬用其僅有之獨臂取槍,將所持之馬繮含於口中時,他已左右皆被砍傷而墜馬矣。副官萊特雖被打墮馬,因受傷不重,飛奔逃命。只拋下亞馬留獨自去遭受這場慘劫。死前曾拼命掙扎,事後發現他頸項刀痕參錯,頭顱從下巴部被斬下來,其僅有之獨臂亦被割去。肇事地點,沙土凌亂,足證經過劇烈搏鬥者。兇手已逃,且帶走割去之頭顱及手臂,時為一八四九年八月廿二日傍晚。”肇事地點,即其年前,在蓮峰廟側所勒徽誌之石傍也。至於中國文獻所紀斯事,則有陳澧所纂之《香山縣誌》,其紀事篇第四十二頁稱:“……開馳道於東望洋山,山多居民墳墓,澳夷勒起遷。遷者給洋銀一両四錢,不從者夷之,棄殘骸於海,民大嗟怨,遂有沈志亮、郭金堂之事。”以上所紀僅寥寥數字,惟太平天國時,招賢館之林福祥,其所書沈志亮殺獨臂兵頭事,言之較詳,茲節錄之:“……澳門向設一關,稅務甚鉅,為粵海關一大宗,獨臂毀關,逐關吏;離澳門五里之蓮花莖,向設汛地,一把總帶兵百名駐焉。獨臂擄兵弁數人,置之牢,並逐餘兵;又平水坑門之墳墓千餘以為馬道,紳民上控之,官弗敢理,獨臂益橫。澳門附近數十鄉,無不欲甘心獨臂者,而無人能任其事也。有沈志亮者,貧極負奇氣,一日謂其友郭金堂曰:獨臂之惡,夫人而知之矣……迺典舊衣,得錢數千,購純鋼製利刃二,利耙一,日伺獨臂之出……懷刃候於道左。二十八年七月初七日,獨臂乘馬出,從者僅一人。郭金堂若為行路人者,迎面而來,將及馬首,出其不意,以利耙刺其心,入數寸,獨臂大叫,聲聞數里。志亮以刃指其從者曰,當吾者死,夷兵震剽不敢近。金堂遂拉獨臂於馬下,志亮剖其首,及斷其左臂而去……志亮遂與金堂挺身自首。廣州守易棠鞠之,志亮曰,獨臂於亮,非有門戶之仇也。只以毀關務,擄奔兵,殘害人民,禍及枯骨,辱我朝廷,殘我閭里,亮激於義憤……故不如手刃之以弭禍端耳。太守曰殺人者死,你知之乎……今將以你二人抵夷命,你二人誰任其死?金堂曰殺獨臂者,吾先下手也,請殺吾……志亮曰烏!是何言也,殺獨臂者,吾主謀也,請殺吾……二人爭執於堂下,太守泫然下淚曰:真義士也!讞成,八月初四日,督臣殺志亮於市,同聲下淚者數萬衆……”後人迺葬沈志亮於前山之西城下。自從亞馬留被殺事件發生後,當時整個澳城為之騷動起來,而香山方面,更不得不作事先戒備。蓋前山兵力薄弱,遂令關閘之汛兵,作軍事之撤防,退至北山嶺對開拉塔山炮台把守。而澳葡當局,要求緝兇,及索還首級。在未得到香山官吏答覆之前,於事後之第三天,澳葡軍曹未士基打,竟帶領葡兵將古關閘佔領,並擄去汛兵三人。更向拉搭山炮台攻擊。後卒將該炮台佔據,作為城下之要脅也。當時澳葡當局,曾獲得英美法西等國之支持。茲據馬爾斯(H.B.Morse)著之《 支那一帝國國際關係史(The International Relations of The Chinese Empire)》載稱:“當一八四九年八月二十二日,澳葡兵頭亞馬勒馳馬於關閘附近,倏遇數人以竹欄其馬。復有八人用棒截擊之,從袖中出匕首,向此無備而僅具左臂之兵頭襲擊。砍其下馬,斬成數段,並割其頭顱及左臂以去。其副官萊特亦被傷墜馬,幸未再遭追擊耳。事後澳葡當局曾向前山寨之滿清官員要求,索還兵頭首級,惟未獲答覆。迄至二十五日,關閘汛及中國防守之炮台,竟被一隊一百二十人之葡軍所佔領矣。事緣前一天(即二十四日),港英總督般含爵士,曾向中國示意謂:英國政府對其友邦澳葡遭遇,表示同情。派遣英艦二艘援助澳葡,並聯同美國代辦戴維斯,及法國公使路殷,向中國提出抗議。”案英美法等帝國主義者,直欲趁火打劫而已,實非真意協助澳葡當局者也。

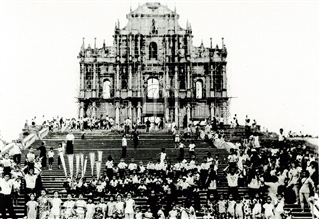

葡軍攻佔中國陣地的一次戰役。1849年8月22日亞馬留被刺事件後,兩廣總督徐廣縉飛令香山縣加強澳門四周的軍事防衛,“以防西洋為變”。面對此軍事部署,葡萄牙人決定以武力還擊。8月25日上午10時,一支由25名士兵構成的小分隊,攜帶1門野戰砲,佔領關閘。11時,位於北山嶺村對面的拉塔石炮台轟擊關閘。當時,葡萄牙在關閘一帶集結的部隊共120人,3門火砲。因此,政務委員會下令派遣50名士兵,攜帶一門炮前去增援。雙方砲戰僵持至下午4點30分。此時,美士基打(Vicente Nicolau de Mesquita)自告奮勇,率領36名士兵,攜1門迫擊砲,決定佔領中國陣地,於是發生拉塔石炮台之戰。此役中,雙方裝備懸殊。據説,清兵守軍多達400人。但在葡軍的猛烈攻擊下,華軍陣亡百餘人,傷者不計。葡人退回關閘門時僅1人掛彩。澳門官員及各國公使在大砲台目睹了攻佔拉塔石炮台的全過程。

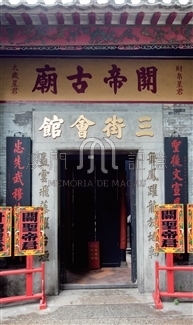

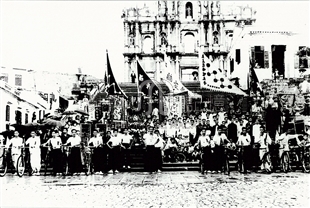

議事亭前地,以其地處於議事亭前而得名。昔日亭前廣場,場中鑿一大井,四週植以雜樹,綠葉扶疏,紅椅間置,可蔭汲者,常歇路人也。後澳葡爲裝飾場地,數易圖案,翻新式樣。初以黑白小石,砌成水波圖狀,時人遂稱之爲魚鱗地。又嘗掩蓋大井,增築草壇,上設泉台,大龍喉手掣,可飲行客者。至一九三八年,又一度盡去所砌小石,易植紅綠小草,圖案外方内圓,中砌一十字,成葡國徽狀。及至一九四零年,始改立未士基打銅像,而迄於今焉。議事亭前地成三角形,今新馬路橫貫其間。三面之建築物:其正中爲澳門市政廳——即古時中國所設之議事亭原址;右傍有郵電總局——亦即前時之同善堂舊址;稍過又有仁慈堂及澳門中華總商會等;左傍有澳門電燈公司,該座洋樓爲澳門昔日首屈一指之嘉賓酒店也。議事亭前地,爲澳市中心及慶集場地。昔日每届澳葡兵頭蒞任,必在此檢閲海陸軍警。嘗憶巴波沙兵頭復任時,曾於此建築臨時高台,結綵屏障,錦氈鋪地,異樣風光也。該片場地,每届農曆歲晚,則改作花市。桃紅梅白,吊鐘水仙,百卉紛陳。買花男女,摩肩接踵。熱鬧情況,點綴昇平,年年花市,燈光如舊也。今屹立於議事亭前地中心之葡人未士基打(V.N.de Mesquita)銅像,迺澳葡議事公局於一九四零年七月廿四日所立,以紀念未士基打於一八四九年八月廿五日佔領澳門關閘,襲擊北山嶺拉塔山炮台之功績者也。其事蹟據朱薩士之《澳門史》第三四三頁略述如下:“當一八四九年八月廿二日,澳門兵頭亞馬勒(J.M.F.do Amaral)被狙殺後之第三天,澳門土生炮兵軍曹未士基打向澳門臨時執政議會請求,准其挑選敢死隊十六人,另願隨往者二十人,攜帶前時法國贈與亞馬勒之榴彈砲一尊,襲取關閘及北山嶺拉塔山炮台,當時深得外國長官嘉許。臨時執政議會頒以手令,主席馬達主教且舉手爲之祝福云。當葡軍襲攻關閘時,曾擄獲滿清汛兵三名,以爲亞馬勒事件緝兇作人質,更將榴彈炮射擊拉塔山炮台,詎只一發就脱輪毁壞。時炮台上密集炮火抗拒,葡司令認爲危險,鳴號回師,號手亦中彈。而未士基打反呐喊向前,由崎嶇山徑近台基,炮台上之炮火遂失效用。一葡兵以葡旗覆胸,冒彈先登炮台,聞此爲唯一之傷者云。台上滿軍見勢危殆,迺棄壘逃亡,只餘一軍官正引炮反擊,奈獨力難支,卒中彈身死。未士基打割取其首級及一手臂,插於刺刀上,作爲凱旋返澳,爲亞馬勒兵頭復仇云。”議事亭前地之葡人未士基打銅像,雖是劍拔趾揚,鑿碑道左,但相傳其淒慘收場,不減於亞馬勒兵頭也。又據朱薩士之《澳門史》第四二四頁稱:“未士基打之平生事略,其佚名故友嘗草述及之,而謂:其功蓋澳門,遲未獲封,故常悒悒,不免神智紛亂。既稍痊可,迺受命爲氹仔炮台司令。按該炮台,迺亞馬勒兵頭死前所建者也。處此地僻台靜,未士基打本可樂享天年,豈知一旦論功行賞,竟獲晉陞校級也。當其回澳受勛,正不知是榮是辱?蓋其側聞妻女,私通一無賴醫官,家醜外揚,名聲有玷。於是怒不可遏,徹夜持槍以待姦夫。並請主教,欲置其女於修院;又謁兵頭,請治其家室以法。但惜俱遭不納,因是暴燥如狂,肆酒拭刀,是晚遂弒其髮妻,殺其醜女,另傷其一子一女,幸逾逃生,得免於死。至是未士基打迺與其另一愛兒訣别,然後躍身井中而自殺焉。一代豪强,竟戴罪以殁!蓋律以教條,殺人自殺,俱屬罪戾也。後來當局論功抵罪,仍得主教與兵頭之寬赦,重修塋墓,並由衆募捐,爲立紀念焉。”今在舊西洋墳場中,門左之第一穴墳墓,即未士基打之公葬處也。又於一九四零年立銅像於議事亭前。相傳澳葡早年已於議事亭前地爲未士基打銅像奠基,久久尚未立像,良以葡京爲未士基打造像,鏤金範銕,鑄成一具羣像初型,運來澳門,存於白鴿巢之工務局内。斯像也:趾高氣揚,持弢拔劍,數華人環跪其前,嗚呼!白鐵何辜?黃魂備辱!時適某兵頭在任,知此羣像必不爲我國同胞所願見者,因此擱置多年,遲遲未立。後刪去環跪者,只餘未士基打一人,遂成現狀耳。遞至一九四零年秋,當日本侵凌中國之際,正此像揭幕之時也。初銅像下之碑文首處,嘗刻有葡文“Homenagem da Colónia”字樣——即殖民地致敬者之意。後因葡人自將澳門改隸爲葡萄牙之海外省,故於一九六零年,特將該行葡文剷去。現碑上尚有遺跡可見,此皆該銅像之變遷史也。至若環繞銅像之馬路,正對着議事亭前,是澳市之中心,爲交通之要道。衣履冠蓋,車水馬龍。每當勝節佳期,倍覺熙來攘往;常遇教會聖誕,扛像遊巡,定必環繞經此,則行人來往壅塞,車輛交通斷絕,亦所弗計也。又每年十月一日,我中華人民共和國國慶節,議事亭前廣場,高塔牌樓,張燈結綵,天安門上紅旗隨風招展,氣象萬千,足見澳中同胞,緬懷祖國,熱愛之情與全國人民無稍異也。

清道光二十九年(1849年1月24日─1850年2月11日)8月25日晚10時,澳門政務委員會召開外國駐澳門代表緊急會議,尋求列強對澳門的支持,與會一致表示支持澳門政府。不久,各國軍艦和士兵雲集澳門:法國公使陸英下令三桅船“巴永納伊斯(la Bayonnais)”號運載一支部隊抵達澳門。在澳門的美國領事戴威士(J. W. Davis)命令海軍準將吉新吉爾(Geisinger)將停泊在黃埔的“道爾芬(Dolphin)”號 及“普拉伊門斯(Plymouth)”號軍艦調至澳門。西班牙公使瑪斯也從菲律賓調來“麥哲倫(Magallanes)”號兵船,英國儘管有凱帕爾事件造成的緊張關係,香港總督文翰(George Samuel Bonham)也批准特如布里德(Troubridge)率領“亞馬遜”號三桅船和“英皇陛下漫遊”號兵船抵達澳門。薩安東:《葡萄牙在華外交政策:1841—1854》,第152頁。

清道光二十九年(1849年1月24日─1850年2月11日)8月25日,亞馬留被殺後,葡萄牙駐軍群情激憤,個個高呼要為亞馬留報仇。上午10時,一支由25名士兵構成的小分隊,攜帶一門野戰炮,佔領清朝軍隊剛剛放棄的關閘。11時,位於北山嶺村對面的清軍拉塔石炮台轟擊關閘。當時,葡萄牙在關閘一帶集結的部隊共120人,三門火炮。內港還有一艘快艇和一艘帆船保衛北山嶺的進路。而清朝軍隊分佈在北山嶺(Passaleão)一線有 2000人,其中約有500人駐守拉塔石炮台。因此,政務委員會下令派遣50名士兵,攜帶一門炮前去增援。雙方炮戰僵持至下午4點30分。此時,美士基打(Vicente Nicolau de Mesquita)中尉自告奮勇,率領36名士兵,攜一門追擊炮,決定佔領清軍陣地,於是發生拉塔石炮台之戰。此役中,雙方人數裝備懸殊。但在葡軍的勇猛攻擊下,清方20門大炮被葡軍打啞,清軍陣亡百餘人,傷者不計。最後,在葡方一艘裝配了大炮的駁船及一艘飛剪船的炮火的掩護下,美士基打率領葡兵一舉攻佔拉塔石炮台。葡人退回關閘門時僅一人受傷。澳門官員及各國公使在大炮台目睹了攻佔拉塔石炮台的全過程。J. F. Marques Pereira, Ta-Ssi-Yang-Kuo, Vol. 2, pp. 177—179;徐薩斯:《歷史上的澳門》,第219—222頁;薩安東:《葡萄牙在華外交政策:1841—1854》,第156頁。有關北山嶺事件最好的資料是《大西洋國》第2卷上披露的報告及文件,又見若昂‧費力西亞諾‧馬爾克斯‧佩雷拉對戰役各階段圖的評論,另見瑪斯於1849年8月27日致馬德里外交部公函,外交部總檔,馬德里,中國公使館,第H1445檔。

《知新報》第一百二十五期刊登《經太守上李傅相書》、《統領武毅軍直隸提督聶士成死事紀畧》、《洋兵進攻北京情形匯電》、《預備遷都》等文章。《知新報》於1897年2月22日(清光緒二十三年正月二十一日)創刊,由康有為籌劃出版、梁啟超兼理筆政、何廷光(字穗田)出資、康廣仁則負責具體運作創辦,該報於維新運動時期所創辦,為維新派在華南地區的重要刊物。1898年(清光緒二十四年)的百日維新失敗後,《知新報》仍繼續出版。1899年7月20日,康有為在加拿大創立保救大清皇帝會後,更將《知新報》與《清議報》定為會報。《知新報》原按上海《時務報》模式創辦,初擬為《廣時務報》。及後經梁啟超斟酌後,才定名《知新報》,報頭使用篆書。其辦報宗旨,正如其創刊文章的「知新報緣起」指出:「不慧於目,不聰於耳,不敏於口,曰盲、聾、啞,是謂三病」而「報者,天下之樞鈴,萬民之喉舌也,得之則通,通之則明,明之則勇,勇之則強,強則政舉而國立,敬修而民智。」《知新報》是澳門第二份中文報紙,翻譯不少西文報刊,錄英、俄、德、法、美、日等各國大事,同時遠銷海外舊金山、悉尼、安南、新加坡等地。設社址於澳門南灣大井頭四號,其後在1900年11月22日(清光緒二十六年十月初一)出版的第129期有遷館告白:從大井頭四號移寓至門牌十九號。初為5日刊,自1897年5月31日(清光緒二十三年五月初一)的出版的第20冊起,改為旬刊 (十日刊),篇幅較前增加一倍;又至1900年2月14日(清光緒二十六年正月十五日)出版的第112冊開始,再改為半月刊,每期約60餘頁,冊裝。目前所收集的最後一期是1901年2月3日(清光緒二十六年十二月十五日)出版的第134冊,是否仍有後續出版的刊冊,有待進一步研究。本會感謝中山大學圖書館的支持,合作將該館珍藏的共134冊《知新報》原件進行電子化,得以在此平台與公眾分享。此外,本會為每期之目錄加設鏈結功能,以便各方讀者閱讀。《知新報》主要撰述和譯者如下:撰述:何樹齡、韓文舉、梁啟超、徐勤、劉楨麟、王覺任、陳繼儼、歐榘甲、康廣仁、黎祖健、麥孟華、林旭、孔昭炎、康有為 英譯:周靈生、盧其昌、陳焯如、甘若雲葡譯:宋次生德譯:沙士日譯:唐振超、山本正義、康同薇

宣統元年(1909年1月22日─1910年2月9日)3月8日,香山縣各界代表300餘人為澳門勘界一事在北山鄉集會,會上組成“香山勘界維持會”,選出舉人楊應麟為會長。接著,全省各界人士在廣州成立“廣東勘界維持總會”,公推易學清為會長,楊應麟、陳德駒為副會長,下設辦事處,負責具體工作。在香港,以商界楊瑞楷為代表,也成立“勘界維持分會”。廣東勘界維持會召開三次特別會議,討論澳門劃界問題,通過決議,要求政府收回澳門主權。全國各地紛紛回應,北京、上海、梧州、廈門、長沙等地人民群眾紛紛致電表示支持,甚至舊金山、檀香山、東京、呂宋、西貢、曼谷、仰光、沙撈越等地華僑也發來大量函件支持,並籌集了一批經費。澳葡當局對廣東勘界維持會的活動深感不安,要求清政府予以查禁,未果。香山縣勘界維持會還舉行特別會議,於8月25日通過“聯辦九十八鄉民團章程”,正式成立群眾自衛組織——民團,隨時準備以武力收回澳門。黃鴻釗:《清末民初的澳門劃界之交涉》,載《澳門史新編》第1冊,第276頁。

吳理廣,又名吳業光、吳先,香山縣北嶺鄉(今屬珠海市香洲區北嶺村)人。香港海員工會主席、澳門中共黨組織領導成員之一。吳清華三弟。[2] 吳理廣生於一個海員家庭,兄弟姐妹中,吳理廣排行第三。父親、哥哥、舅舅、姨父都是海員。[3]因父失業,二姐吳清華隨母回鄉務農。不久,父母先後去世,生活沒有依靠,她只得到香港投靠三吳理廣。大哥吳卓臣參加廣州起義,為國獻身。 1937年5月,吳理廣參加革命,一直堅持在香港海員工會工作。後來,他到澳門設立聯絡站,以利於港澳、中山及內地愛國抗日人士聯絡和交通往來。[1]他成為澳門中共黨組織領導成員之一。在家人的影響下,吳清華早年走上革命的道路。吳理廣調到澳門工作時,吳清華跟隨來到澳門黨的機關工作。[2] 香港海員工會的前身是中華海員工業聯合總會,成立於1921年,第二年,震撼世界的香港海員大罷工取得勝利。海員領袖林偉民、蘇兆徵於1925年參與領導更大規模的省港大罷工[4],當時,吳理廣14歲,積極參加省港大罷工。[1] 1937年8月15日,香港海員工會復會。 1938年1月8日晚上,港英當局派出100多名警察,包圍海員工會。當時只有執委吳理廣和勤雜、四弟吳聲濤兩人在會所。吳理廣見勢不妙,忙把門頂住,叫吳聲濤趕快把曾生、劉達潮保存的文件燒掉。剛把文件燒完,警察把大門打破進來。一個外國警探問吳理廣是做甚麼工作,吳理廣答做勤雜的。 那個外國警探當即宣佈工會違反港英當局的法令,馬上封閉,並叫吳理廣通知工會主席、副主席叫來。吳理廣立即掛了個電話,實際上是通知“餘閒樂社”、“群義”、“航樂”等海員宿舍,告知工會被封閉。這是海員工會組織第三次被港英當局無理封閉。[5] 抗戰勝利後,1946年1月6日,以“香港海員工會”的名義註冊正式復會,登記會員3000人,主席為李發,吳理廣擔任副主席,並支持中共黨組織和平建國的主張。[6] 40年代末50年代初,吳理廣為配合有關方面,動員和發動招商局輪船的海員起義;又動員留港的大陸海員進行南船北歸做了大量工作。幾十年來,他為籌辦海員工會,為海員爭取福利和權益竭盡全力,深受海員愛戴。1946年,香港海員工會復辦以來,他擔任第一屆至二十五屆的工會執委、常委,又擔任十一屆副主席、兩屆主席。 1980年,吳理廣退休,1985年8月25日去世,終年74歲。[1] [1]《香港海員工會工運前輩介紹祭奠那個一去不復返的年代!》,載“百度貼吧"網,2013年12月2日,http://tieba.baidu.com/p/1769262600。 [2]珠海政協、珠海市婦女聯合會:《珠海婦女人物錄》,珠海:政協珠海,1990,第88-90頁。 [3]江敏銳:《廣東海員的光輝歷程》,廣州:廣東高等教育出版社,1987,第6頁。 [4]《香港海員工會復會60周年紀念活動》,載“新浪網",2009年9月30日,http://news.sina.com.cn/c/2006-03-10/14398411886s.shtml。 [5]中國海員工會廣東省委員會:《廣東海員工人運動史》,廣州:廣東人民出版社。1993,第164-169頁。 [6]譚清、依心:《尋找“大眼陳”的蹤跡》,載《源流》,2006年第3期。

原籍廣東東莞,生於澳門。1936年畢業於中山大學社會學系和地理學系。曾任湖南省立農業專科學校講師,廣東省立文理學院史地系、中山大學法學院副教授,吉林長白師範學院史地系、台灣省立農學院、廣西南寧師範學院史地系教授。中華人民共和國建立後,一直任廣東文理學院(後改名華南師範學院、大學)地理系教授,並任廣東省政協委員、台灣省地理學會理事、廣東地理學會理事、中國地理學會經濟地理專業委員會委員、廣東省高等學校科學技術研究成果評審委員會委員、全國經濟地理科學與教育研究會顧問等。畢生致力於地理教育事業和地理學研究工作。1985年8月25日在廣州病逝。著有《台灣》、《台灣的開發》、《台灣地理》、《台灣省農業地理》等。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入