“澳門記憶”開站六周年,以“六六無窮‧探索不同”為主題,推出多項周年系列活動,展現“澳門記憶”豐富精彩的資訊,引領大眾探索不一樣或有待了解的澳門。誠邀市民參與,成為建構“澳門記憶”的一份子。

崇禎元年(1628年2月5日─1629年1月23日)9月11日,教宗烏爾班八世發佈大敕書,任命馬六甲主教和科欽主教區管理者為裁判官,調查澳門主教之爭事件的詳細經過,同時免除果阿教會對狄奧戈•瓦倫廷的所有處罰。先是,狄奧戈•瓦倫廷主教受到果阿方面的處罰後隻身前往果阿,上訴宗教法庭,要求對澳門主教之爭事件作出裁決。澳門主教之爭傳到歐洲後,1626年,教宗即發佈小敕書,聲稱應葡萄牙國王之請,任命狄奧戈•瓦倫廷主教管理澳門教區,為期6年,並同時擁有委任權和其他權力。由於果阿大主教持反對態度,教宗於1628年1月26日致信果阿大主教,敦促他實行1626年的小敕書。至是,再次頒佈大敕書對狄奧戈•瓦倫廷的任命確認。H. チースリク:《キリシタン時代たおけゐ司教間題》,載《基督教研究》第9輯,第434—435頁。

清康熙五十五年(1716年1月24日-1717年2月10日)9月7日,兩廣總督趙弘燦派一名官員下澳,接會天文的戴進賢及會天文並會彈琴的嚴嘉樂進京。9月11日,乘官船離澳至廣州。9月21日,清朝欽差大使李秉忠等人到達廣東,並到肇慶向兩廣總督趙弘燦傳旨:“西洋人無照者不許出境。”隨後,由兩廣總督趙弘燦家人陪同至澳門購買西洋物件。10月22日,通曉天文的倪天爵從澳門趕至廣州。11月9日李秉忠攜三名天文學家戴進賢、嚴嘉樂、倪天爵離廣州進京。《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》第1冊 《廣東巡撫楊琳奏報伴送手藝人及西洋人進京並到粵洋船數目摺》、《兩廣總督趙弘燦奏報遵旨傳宣西洋人無照者不許出境李秉忠已赴澳門尋買西洋物件並續到澳門船數摺》,第110頁;費賴之:《在華耶穌會士列傳及書目》,第669—670頁;嚴嘉樂:《中國來信(1716—1736)》,第26—30頁。

雍正四年(1726年2月2日-1727年1月21日)9月11日,仁慈堂孤女院(Asylum for female orphans)正式建成,由聖家辣修女院創辦。先是,澳門議事會為澳門的孤女與寡婦設立一個臨時性基金,即從每年進口貨值中提0.5%,本年為406兩白銀,以保證她們得到衣食,並讓孤女學習家政。根據條例,這一年收容孤女與寡婦30人,每人每天1斤大米,每月4錢銀子。她們的醫療護理由聖家辣修道院的醫生負責。 施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第111頁;龍思泰:《早期澳門史》,第54頁;Manuel Teixeira, Macau e a Sua Diocese, Vol.3, pp.513—514.

清乾隆五十六年(1791年2月3日─1792年1月23日)9月11日,新任澳門主教馬塞利諾•施利華率領兩名聖若瑟修院教師遣使會神父福文高(Domingos Joaquim Ferreira)和李拱辰(José Nunes Ribeiro),遣使會會長費雷拉•巴蒂斯達(José do Espírito Santo Ferreira Baptista)神父與方濟各會修士葡人安東尼奧•卡拉多(António e Francisco Calado)抵澳門履新。隨船而來的還有聖若瑟修院新招的兩名學生:葡萄牙人若瑟•佩雷拉(José Pereira)和若瑟•本多(José Pinto)。施利華主教抵澳後,致力於改革教區不良習俗,但效果甚微。Manuel Teixeira, Macau e a Sua Diocese, Vol. 3, p. 671; Manuel Teixeira, Macau no Século. ⅩⅧ, p. 681.施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第208頁。

清嘉慶十三年(1808年1月28日─1809年2月13日)9月11日,英國借口法國要侵占澳門,派海軍少將喥路唎(William O'Brien Drury)率9艘兵艦300士兵抵達澳門港口氹仔鷄頸洋面。英國既沒有先行派出人員進行籌備工作,也沒有取得葡印總督給澳門政府的訓令,僅讓喥路唎帶來了英印總督給澳督花利亞的一封信,稱因為有英葡兩國的盟約,希望澳督為英軍進入澳門提供一切方便。此議遭澳門當時總督花利亞拒絕。《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》第1冊《譯出英兵船頭目威廉阿鼻黎·喥路唎稟文》,第669頁;馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第3卷,第85頁;田明矅《重修香山縣誌》卷22《紀事》:“喥路唎來澳,巡船三:曰家賁;曰拉;曰簡教。家賁船番梢七百,拉船番梢二百,簡敦船番梢一百。”實際上,9艘船分兩次來澳,先來3艘,後來6艘,其後再來4艘。

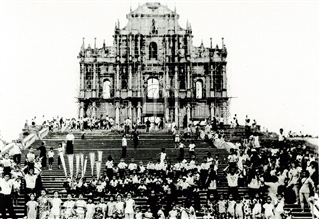

清嘉慶年間(1796—1820)兩廣總督吳熊光和廣東巡撫孫玉庭因英軍入駐澳門事被革職一案。1802年(清嘉慶七年)3月,英國以協助葡萄牙防守為名,派兵船6艘、官兵數百駛抵氹仔海面,準備登陸澳門。由於澳葡當局及廣東官府的拒斥,英艦主動撤退。1808年,英國借口法國要侵佔澳門,派海軍少將度路利(William O' Brien Drury)率9艘兵艦於9月11日抵達澳門港口。最初,葡人抵抗,拒絕英軍登陸,後經英國東印度公司澳門分公司經理斡旋,於9月21日准許英軍登陸,300多名英國士兵入駐東望洋山炮台、南灣炮台及被封閉的聖保祿學院等處。10月下旬,英國又從印度調來軍艦,兩批共計兵艦13艘,兵員760人。為了欺騙中國官府,英艦一律懸掛葡萄牙國旗,士兵則改穿葡兵制服,又佔據媽閣炮台、嘉思欄炮台及聖奧斯定教堂等處。面對英軍入據澳門這一重大事變,吳熊光及孫玉庭均掉以輕心,並未積極採取措施。直到度路利於10月下旬率3艘兵船闖入虎門、進逼黃埔,要求清政府同意英軍在澳門駐防,才向朝廷稟報情況,而且是作一般公文發出。嘉慶帝直到11月中旬才獲知澳門發生的事變,大為震怒,急令廣東方面迅速斷絕澳門一切供應,封鎖交通,調集水陸軍隊,準備驅逐入駐澳門的英軍。在中國政府的壓力下,英軍於12月18日全部撤離澳門。事後,清政府鑒於吳、孫兩人對英軍入據澳門之事嚴重失職,將其革職。

清道光二十八年(1848年2月5日─1849年1月23日)9月11日,澳督亞馬留下令拆開清政府的關閘門,加寬澳城前往關閘的通道。亞馬留稱:“為了排除任何人在任何時候再對關閘門以內的土地屬於我的權力加以任何質疑的可能性,我下令在中文門碑之上又置放了一塊葡文的石碑。葡文係漢語譯文,即‘界門(Porta do Limite)’。”而澳門佐堂汪政為了感謝亞馬留未下令將位於望廈村的香山縣丞衙署編號,佐堂允諾:“我對下令拆開關閘門,加寬通道一事,睜一隻眼閉一隻眼。”澳門總督1848年9月22日致海事及海外部公函;轉引自薩安東:《葡萄牙在華外交政策:1841—1854》,第97頁。這一次亞馬留並未拆毀關閘,關閘拆毀是1874年之事。

同治十二年(1873年1月29日─1874年2月16日)8月5日,澳門番攤承充合同簽訂,這是目前所能見到的最早的澳門番攤承充合同。《承充澳門番攤攬頭生意章程》內容為中葡文合璧,左右對照。承充的華商為鄭耀、劉越犀、鐘超三人。條款的主要內容如下:1. 承充番攤合約章程以一年為期。計至1874年9月10日為滿期。承充規銀15萬元,由本年9月11日起。每月上期繳納規銀12500元,七二兌。2. 淮開攤館26間,不得多開。無論是否開足26間,依然照納規銀。如欲多開須稟明公物會憲。3. 由關閘至媽閣地方所有攤館生意均歸承充人。任由承充人在界內照上款開館多少。4. 午夜12點閉門。有私開罰銀50兩。5. 准開打牌館三間。6. 該承充三人有保險公司50份,每份500兩交出作按以為擔保規銀,另有香港商人擔保該三人遵照合同。簽名:鄭耀、劉越犀、鐘超,擔保人為和興李升。通過這一番攤承充合同檔案來看,番攤的開設地不包括氹仔,有開設打牌館以及開設時間的限制情形,這些內容都是以前未曾出現過的。AH/F/422, MIC: A0585. p. 1, 澳門歷史檔案館館藏檔案。鄭觀應:《澳門窩匪論》,最早發表在1872年的《申報》中稱:“其番攤之館則已有二百餘號也。”由檔案可見,僅准26間。很可能鄭氏是指賭館內的番攤賭台數目。

光緒七年(1881年1月30日─1882年2月17日)9月11日,澳門報人、歷史學家庇禮喇在印度孟買逝世。庇禮喇為澳門土生馬貴斯‧佩雷拉家族的第二代,其父費利西安諾‧佩雷拉(Feliciano António Marques Pereira)為軍人。庇禮喇於1839年6月1日生於里斯本。原在科英布拉大學學習法律,但後來放棄,轉而從事新聞工作。1858年進入《法與令》(Lei e Ordem)週刊編輯部,並在該刊發表小說,同時,還在《特色檔案》(Arquivo Pitoresco)、《演出雜誌》(Revista dos Espectáculos)、《里斯本雜誌》(Revista de Lisboa)等刊物撰稿。1859年到澳門,擔任澳門政府中國移民監督和辦理華政事務官,1860年3月20日至1862年4月擔任《澳門政府憲報》主編,1862年被任命為駐華使團秘書,1863年又擔任《大西洋國》週刊的主編,該刊在1863—1866年發行,庇禮喇在這份週刊發表了很多文章。1869年因香港《市民回聲報》對澳門苦力貿易的批判,庇禮喇辭去辦理華政事務官之職。不久,返回里斯本,使子女回葡萄牙接受教育。後來又被葡萄牙政府任命為駐暹羅和海峽殖民地(新加坡和馬六甲)領事,後任印度孟買領事,並在此地逝世。他留下很多研究澳門的歷史著作,如1864年《澳門的中國移民報告》,1867年《澳門華政衙門辦理華政事務官許可權報告》,1868年《澳門歷史大事日誌》,1870年《澳門的中國海關》,1873年《葡萄牙在華保教權》等。Jorge Forjaz, Famílias Macaenses, Vol. 2, p. 617.

光緒十年(1884年1月28日─1885年2月14日)9月11日,兩廣總督張之洞接總署來電稱:“聞法國現與葡萄牙密約,澳門有通廣東省旱路,擬由此路協力攻撲省城。如果得手,即將法國所有澳門地界酬葡。”先是,1884年夏,因中法戰爭事起,有法國人在香港、澳門招兵買馬,同時,又有6船法國兵船泊於香港,法國並在香港訂制6000套軍服準備給雇傭來的越南人及華人使用。故張之洞收到總署來電,儘管還是傳聞,但對此事的警惕已生,不僅要求屬下加強香港與澳門附近的防務,而且張之洞兩度照會澳督羅沙,要求澳門政府保持中立,“守公法局非議”,不向法國船隻提供“米谷、牛羊、甜水、煤炭以及軍火、軍裝”等物,同時也不准法國人在澳門招募華人當兵,或借地屯泊兵船。張之洞稱:內地安則澳門安,內地有事則澳門不能無事。現時中國民心憤恨法人已極。粵省已極力嚴禁華人滋事,故希望澳門政府亦能約束葡人“永守公法,以敦友誼”。從此,清廷開始注意法國有可能從葡國手中取得澳門的問題。《張之洞全集》第3冊卷73《電奏》1,第1880頁;第4冊卷90《公牘》5,第2413頁;第4冊卷91《公牘》76,第2450頁。

光緒二十年(1894年2月6日─1895年1月25日)9月28日,澳門利宵中學(Liceu de Macau)舉行盛大的開幕儀式,1893年7月27日,葡萄牙國王、海事及海務部發佈命令通過建立利宵中學的計劃。為了實現這一計劃,澳門許多知名人士都在一直進行努力,澳門主教明德祿(D.António Joaquim de Medeiros)即對建校給予極大的支援,議事公局主席小若阿金‧巴士度(António Joaquim Bastos Jr.)為了這一計劃每年付出4000澳門元。1894年3月24日開始啟用。4月14日,澳督柯高正式發佈訓令開辦利宵中學,校舍設在聖若瑟修院。8月16日,頒佈有關規章,9月10日及11日進行入學考試。當時委任的學校教師歐拉修‧波亞雷斯(Horácio Afonso da Silva Poiares)、土木工程師馬托斯‧利馬(Matos António de Lima)、庇山耶(Camilo de Almeida Pessanha)、教士巴爾塔紮‧法萊羅(Baltasar Estrôncio Faleiro)、總司庫里貝羅‧卡布拉爾(João Albino Ribeiro Cabral)、澳門港務局局長、驅逐艦“索薩‧馬萊斯(Wenceslau José de Sousa Morais)”號艦長、衛生司高斯華(José Gomes da Silva)、工務局局長、工兵少校奧古斯托‧賽沙爾(Augusto César de Abreu Nunes)等,並委任衛生司高斯華先生出任臨時校長。學校委員會第一次會議於4月16日在澳督府舉行,由高斯華先生主持。從1894年創校至1906年期間,該校每年平均只有20─25名學生就讀,且沒有高中班。但在澳門的眾多學校中,利宵中學乃是其中最負盛名的一所學府。Aresta, António, Aureliano Barata, and Albina dos Santos Silva, Liceu Nacional de Macau: genealogia de uma escola, pp.11—12.

光緒二十八年(1902年2月8日─1903年1月28日)9月11日,頒佈《澳門傭工章程》三十三款。所謂傭工,即指侍仔、廚子、女傭、打雜、車夫、轎夫及民律例款內所載之服役而言。凡華人在澳門人家雇工,須赴澳門華政衙門掛號,若系氹仔、過路灣,則赴氹仔、過路灣華政衙門掛號,領受“受傭冊”。凡傭工人未赴衙門掛號者,倘有控告東家之事,或東家控告工人,一概不予理處。掛號之舉,一則為工人起見,保護其免被東家淩虐;一則為東家起見,可使工人服役循謹,不敢抗逆橫行。並准人在澳門、氹仔、過路灣設立公司,凡傭工人覓工及東家雇用工人,均由其訂薦擔保。另對傭工和東家的權利責任義務,多有規定。該章程自11月1日起正式施行。《澳門政府憲報》1902年9月13日第37號。

民國十五年(1926年1月1日─1926年12月31日)9月11日,澳門體育運動俱樂部(O Sporting Clube de Macau)成立。該俱樂部俗稱“士砵亭”,是葡萄牙體育俱樂部的第25分支,創辦人爲阿卡里奧.恩里克(Acálio Francisco Leão Cabreira Henriques)少校,會址在助學會大厦一層。該會展開足球、排球、自行車、游泳及田徑運動,其中尤以足球聞名。該俱樂部之前身是“澳門足球俱樂部”,第一次世界大戰結束時即已存在,到20世紀60年代,該組織仍然活躍在澳門體壇,可以說是澳門體育史上存在時間最長、影響最大的體育組織。澳門歷史檔案館:澳門體育組織名單,1950年。

民國二十六年 (1937年1月1日-1937年12月31日)9月11日,由國民黨中央執行委員會委員鄒魯的夫人梁定慧倡議組織的“澳門婦女慰勞會” (後更名為中華婦女會)正式成立,華商畢侶儉夫人莫翰聲擔任主席,主要成員有張瑞英 (商會主席徐偉卿夫人)、崔瑞琛 (富商崔諾枝之女)、徐煥容 (知名女西醫)、楊惠馨 (富商陳聲始夫人)、廖奉靈 (協和女中校長)等25人。婦女慰勞會會址設於板樟堂街5號,主要目的在於籌款救災、賑濟難民,由會員縫製棉衣送返內地,並與四界救災會互相支援,為回國服務團提供經費與物品,推動救亡賑難運動。1944年5月,中華婦女會呈請澳門政府獲准立案,以“立己立人,為國為民”為會訓。陳大白:《天明齋文集》,第45頁;1939年《澳門遊覽指南》,澳門大學圖書館藏;《西南日報》1944年5月19日;施白蒂:《澳門編年史:20世紀 (1900—1949)》,第295頁稱澳門政府1945年2月24日才正式通過該會之章程。

民國二十八年 (1939年1月1日-1939年12月31日)9月11日,午時,著名詩人汪兆鏞在澳門病逝,靈柩起初暫厝鏡湖醫院,至1945年歸葬於廣州城東。汪兆鏞,字伯序,一字憬吾,自號慵叟,晚號今吾、清溪漁隱,信奉道教後,號覺悟道士。原籍浙江山陰,後移居番禺,系廣東書香世家,汪精衛 (原名汪兆銘)即為汪氏同父異母弟。汪兆鏞早歲入學海堂,奉陳澧為師,執禮恭謹,學業日精。光緒六年 (1880),補縣學生,十一年 (1885)以優行成貢士,15年 (1889)中舉。後屢次會試落第,遂入粵督岑春煊幕府。辛亥革命爆發後,以遺老自居,因反對革命,加之政局動盪,前來香港、澳門避難,前後寓居澳門凡12次。1937年因日軍犯粵,不得已再次來澳,先後暫居南灣7號、二龍喉張仲球園宅,直至去世。居澳期間,汪兆鏞仍潛心著述,先後編纂《元廣東遺民錄》、《嶺南畫征略》、《碑傳集三編》等書,為澳門的學術研究奠定了基礎。同時,亦留下大量吟詠澳門的詩歌,均編入《澳門雜詩》、《微尚齋詩》、《微尚齋詩續稿》、《棕窗雜記》等詩文集,為澳門詩壇留下豐碩成果。其中1918年正式出版的《澳門雜詩》為汪兆鏞到澳後主要詩作的結集,共74首,包括《澳門雜詠》26首、《澳門寓公詠》8首、《竹枝詞》40首。《微尚老人自訂年譜》,轉引自章文欽:《澳門詩詞箋注•民國卷》 (上卷),第35—36頁;有關汪兆鏞與澳門的專題研究,詳情參見彭海鈴:《汪兆鏞與近代粵澳文化》。

民國三十四年 (1945年1月1日-1945年12月31日 )9月11日,《復興報》報導:在戰時,澳門成為來自各方難民的“庇護之港”,在維護這一寶貴的庇護之港上,英國駐澳門總領事里未斯 (J. P. Reeves )所扮演的角色至關重要。他不僅要照顧在澳門領取英國救濟品的9000多人,其方式是為這個社群提供醫療和教育服務,而且,在實施英國政府對戰時澳門經濟的幫助也作了很大貢獻。英國在澳門的開銷有兩大筆資金:一是香港政府總共支付澳門政府241776英鎊,作為香港政府對難民營難民的捐助;二是支付給英國駐澳門領事館1000397英鎊,用於給養寄居澳門的香港政府文職人員貧困者發放救濟貸款。英國駐澳門領事館提供的其他社會服務還包括:澳門足球俱樂部,中國新年津貼計劃,對同惠診所的捐助,一項合作計劃,分發大米,遣送印度人回國,以及對葡萄牙志願兵和前往中國的美國難民的經濟支持。按:《復興報》為戰時英國難民在澳門創辦的一份報紙。《復興報》1945年9月11日,及香港政府檔案局,編號41\1701\4104,“澳門帳目”,轉引自傑弗里‧C. 岡恩:《澳門史:1557-1999》第6章,第183-184頁。

民國三十五年 (1946年1月1日-1946年12月31日)本年,澳門政府查封並移交中國政府日偽財產十餘宗,其中較為重要的有日資澳門正金銀行,被查封時有國幣1140餘萬元,另有偽中儲券1200餘萬元。該行先被中央信託處接收,1946年9月11日再移交中國銀行接收。其他被查封的財產有新馬路信安記號封存之傢俬物資,東南支海運株式會社澳門支店封存傢俬物資及美的路主教街4號屋一間,黑沙灣馬路南興煙草公司封存機器一批。據駐澳專員郭則範的報告,當時移交偽產15所。查封與移交者多為日偽財產,對於在澳漢奸財產,澳門政府堅持不合作態度,如被中國政府明令通緝的54名漢奸財產,雖經粵桂閩區敵偽產處理局派員多次交涉,但澳門政府依然不允查封。1946年8月1日外交部致巴黎王世傑密電,1947年2月6日檢字第28號財政部致中國銀行總管處公函;澳門引渡漢奸戰犯,第57、94頁;又參見陳錫豪:《抗日戰爭時期的澳門》,第98頁。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入