教堂鐘聲劃破寧靜的小城

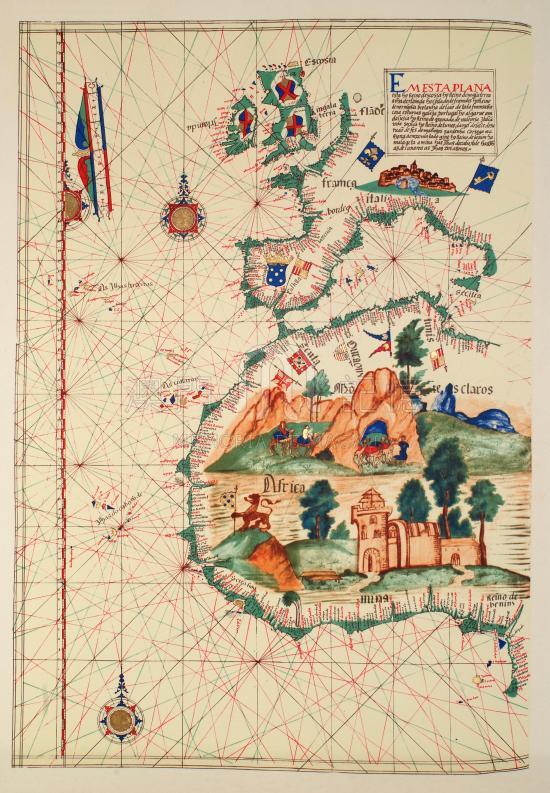

澳門,向來是個平靜小漁港,居民悠然自得,伴隨著日出日落,休閒地生活。然而,16世紀中葉,遠在大西洋邊陲的葡萄牙人,發現了這個對外貿易的重要港口。葡人得到明朝政府允許進入和租居澳門後,啟動了澳門與世界的多條貿易航線。從此,這裡華洋共處,小城捲入了國際的軌跡,揭開了明清以降東西方文化交流的序幕。

就在同一時期,1534年8月15日,西班牙人依納爵.羅躍拉與西班牙貴族方濟各·沙勿略於法國組織了耶穌會(The Society of Jesus),旨在開闢新的傳教教區。當時,耶穌會會士為了挽救羅馬教皇的統治危機,把握這個向東方開展傳教的機遇,紛紛登上了商船,從歐洲出發。他們手捧聖經,乘風破浪,拖著大箱小箱的西方書籍,帶著對東方的好奇和傳教的信念,向著神秘的東方駛來。1562年7月26日,耶穌會教士彼利士(Francísco Peres)神父、爹利亞(Manuel Teixeira)神父,及平托(Andre Pinto)修士等來到這個南海一隅的小城。既然要在澳門籌劃遠東傳教的基礎,興建教堂當為首要任務,這幾位神父,也就是聖保祿教堂之創辦人。

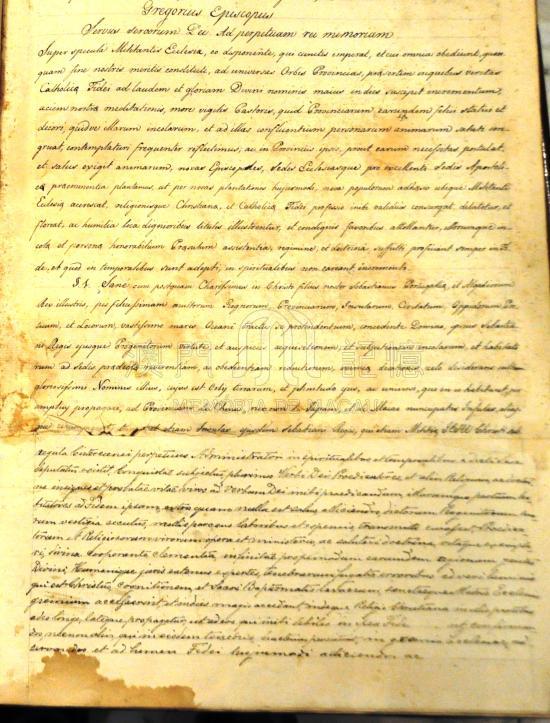

天主教在澳門的歷史可追溯至1555年耶穌會士東來澳門,其後,在1576年1月23日,教宗額我略十三世頒佈詔令,天主教澳門教區正式成立,負責管理中國、日本、越南等遠東地區的教會事務。接著,這個小城便成為歐洲傳教士在東方的集居地。聖方濟各會、奧斯定會、多明我會、顯士會等相繼東來,迄今已有四百多年的歷史。

圖1 教宗頒發有關成立澳門教區的詔書部份內容(拉丁文),檔案藏於澳門主教公署。

當我們在熱鬧的澳門地標大三巴牌坊下駐足拍照,或穿插在熙來攘往的遊客當中時,或在傍晚柔和的燈影下欣賞夜色之際,不妨停下來,從那道在火海中逃過一劫的前壁裡,仔細尋找這座天主之母教堂(聖保祿教堂)的風雨歷程,以及那個時代的背景,大可以印證《澳門記畧》中所載的“三巴曉鐘”,以及澳門八景之一的“三巴勝跡”,曾經的故事和昔日身影。四百多年前的這座山崗上,有著豐富的歷史故事。

據1563年爹利亞神父向葡國耶穌會報告澳門情況:“⋯⋯蓋澳中已有三百葡人,需要耶穌會建立教堂。”很快,1565年,耶穌會的神職人員便在小丘山旁,用木板和土石等築成一座棧倉型小室。這樣的棧倉房,葡人慣常用作創辦傳教基地,如在巴西及其他各處殖民地一樣。1572年,該室遂被擴充為研習拉丁文及神學等之潛修所。當時由主管人安東尼.華士(António Vaz)主持,另有耶穌會神父八人助理之,作為培養天主教傳教士之遠東中心基地。

最早抵達澳門的耶穌會傳教士,以澳門作為向東方傳教的基地,他們經歷過千辛萬苦,興衰起落。在拉開澳門宗教文化序幕的同時,更積極從事各項社會活動,包括教育、救濟、醫療等事業,而圖書館也因而靜靜地建立起來。誠然,最初就只是為了名儒將相、教會人士等少數人服務。對老百姓而言,圖書館只是貴族的殿堂。但是,當時的圖書館已經默默地承擔著東西方文化傳播和交流的重任。

萬曆八年(1580年)耶穌會在澳門興建教堂,初時是用稻草搭蓋屋頂。當地人對於自己的土地仍是非常重視,對於外來神職人員在這裡建蓋教堂,也不是隨便接受,更曾經作出破壞,且充滿文化自信地管教堂叫做“寺”或“廟”,如三巴寺、花王廟等。後來耶穌會為了加強保安,其副省會長佩德羅.戈麥斯(Pedro Gomes)神父下令給教堂加蓋瓦片。終於,由耶穌會會士、來澳避難的日本教徒、澳門工匠合力建造完成天主之母教堂,即人們熟悉的大三巴。於是, 教堂的鐘聲劃破寧靜的小城。

就在教堂建成不久的1594年,教堂旁邊的聖保祿學院落成,作為培養歐洲來的神職人員的學院,向中國內地和遠東地區傳教作好準備。就這樣,澳門的圖書館隨著傳教的鐘聲而誕生,從某種角度而言,是西學東漸的產物,孕育於傳教士在東方展開活動之時期,其興衰起落,也受傳教活動的盛衰影響。

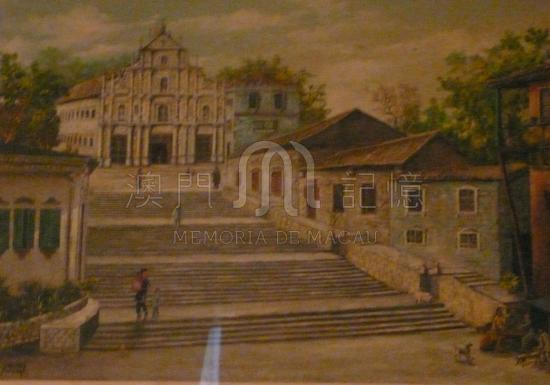

圖2 聖保祿教堂舊貌,圖片藏於聖若瑟修院。

棱堡形設計的圖書室

聖保祿學院,作為遠東第一座西方大學,曾經是匯聚歐洲及遠東地區神職人員和學者的重地。遺憾現在已經不見蹤影,連一片碑牌也沒有。或者我們可從1594年10月28日出版的《澳門聖保祿學院年報》, 看看當時如何描述這座學院︰

學院依山勢而建,周圍有高牆環繞。兩間帶有閣樓的寬大房宇露出牆頭,如同兩座城堡,其間有個美麗的庭院。沿牆有條走廊,其間有數個小房間。由於地勢關係,小房間地面與兩間大屋宇的閣樓一般高低。山腳與山上通過兩個階梯相通,還有一個帶庭院的教學區和正門。正門處有幾間辦公室。再向上走,又有幾間供教師職員使用的寬適房間。正門前面,還有一座封閉式的極大庭院。整個庭院可容納四十名教士,而且居住條件十分舒適,因為除了四個教學區外,上面還有十九個房間、兩個大廳、兩間教室和一間極大的藥房。下面還有另外七個房間和十分舒適的辦公室。范禮安視察員還決定再建一間新飯廳,因為目前使用的飯堂是借來的。如果需要的話,我們還有許多地方可以建更多的設施。

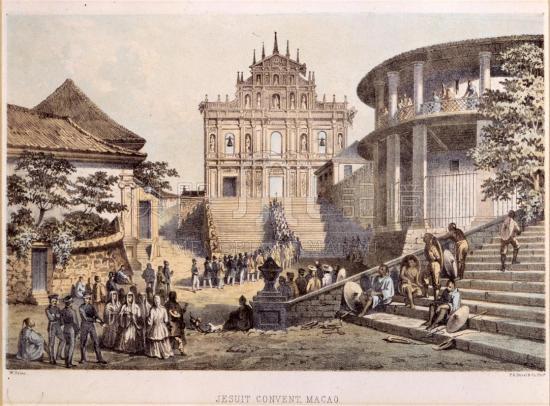

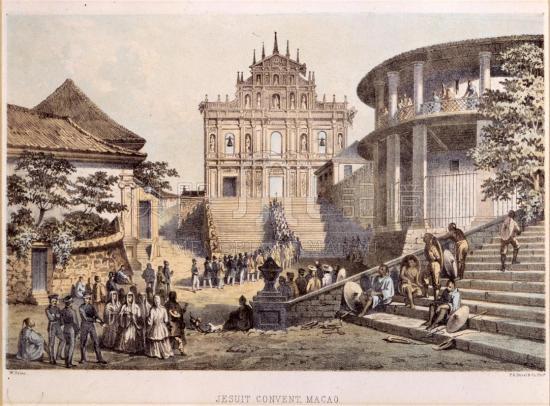

有關這裡昔日的景貌,我們只能從畫家的筆下以及前人的記錄中重塑舊貌。例如英籍德裔畫家彼德.海尼(Peter Heine)於1854年在澳門為我們留下當時的畫面,圖中可見,正中是大家熟悉的大三巴牌坊(兩次大火後,於1602年奠基,1637年建成教堂,遺憾在1835年經歷了第三次大火)。左方是耶穌會住院,而右方就是傳說中的聖保祿學院,澳門歷史上第一所圖書館(室)便在此中。只可惜我們沒有圖書室的遺跡,只有無限的想像。

圖3 錢納利筆下的聖保祿教堂和學院(1834 年10 月18 日),圖片藏於聖若瑟修院。

可以臆測,當時這座宏偉的學院優美而典雅。1594年11月9日,耶穌會遠東觀察員范禮安(Alessandro Valignano S.J.)神父寫給耶穌會總會長的信中,還詳細說明了學院內部情況:“如果遠望大海和整座城市,學院彷彿位於山體的中央位置。”同時,澳門第一個圖書室的情景也出現在他的筆下:

學院內所有的房子都與棱城堡的一樓同樣高。其中一個(棱堡)之內,有用作休息和圖書室的巨大而涼爽的房間。在另一個(棱堡)的二樓,有兩個非常寬敞的醫務室。那裡還有禮拜堂和三個小房間。

與此同時,我們大抵知道,圖書室的位置以及其他設施的聯動和設計:

在這個棱堡圖書室的下方,還有另外一個附帶禮拜堂的大廳,那裡給修道士們做彌撒之用。在醫務室的旁邊,是非常舒適而清潔的廁所。除了上述教室, 大門及其上方小房間,學院的新建築中有兩個禮拜堂,大門處還有第三個(禮拜堂)。此外還有上下兩層的大房間用作休息和圖書室,另有十九間小屋和醫務室的大房間。因此,上下兩層可供四十名耶穌會神父與修道士們舒適地起居。

從范禮安在信函中的描述可見,原來這個澳門歷史上的第一個圖書室,與學院風格一樣,是極其獨特的棱堡建築。這種棱堡式的設計,多少讓人想到保衛和防禦的功能。具體而言,就是在帷幕的牆向外凸出以角形結構的模式。這種設計盛行於16世紀中期至19世紀中期,以往多為堡壘的組成部份。不難看出,當時學院設計也具備了防衛意識。無論如何,澳門首座圖書室在這裡誕生了。

學院規模與藏書

在當時來說非常宏偉而具有特色建築風格的修院,與聖保祿教堂構成山上的一組合建築,而當中的圖書室,正是為傳教士學習和暫存書本之用。那到底圖書室內有何寶藏?我們可以追溯,葡萄牙人於1553—1557年間正式踏入澳門,開埠之初,主要利用澳門作為貿易的港口,取得中國和日本之間的貿易壟斷權。因此澳門更成為天主教向東傳教的搖籃。當澳門成為遠東第一個教區後,負責管理中國、日本和越南的天主教事務。此後,羅明堅(Michel Ruggieri)、利瑪竇(Matheus Ricci)等傳教士,就以澳門為基地進入內地的肇慶、韶關、南京、北京以至各省市傳播天主教。

圖4 右方的建築為聖保祿學院(1854 年)

耶穌會會士抵澳後即著手進行各種活動。范禮安神父帶來了打算運去日本的印刷機,但由於日本的豐神秀吉將軍下令驅逐傳教士,結果未能運出。因此在1588—1590年間,在澳門印出了今天看來頗珍貴的書籍。

而他們選擇澳門的最重要的原因是,教會規定:

凡入華傳教士一定要先在澳門學習中國語言和禮儀。於是,如上所述,1594年耶穌會會士在澳門創辦聖保祿學院,將原小學規格之公學升為大學規格。這是澳門歷史上第一所高等學院,亦是中國境內,乃至遠東地區的第一所西方式大學,是為歐洲東來的天主教傳教士而設的學府。在當時來說,這是極具規模的學院。根據編年史的記載,萬曆二十年(1592年),澳門聖保祿初級學院學生人數迅速增長,澳門商人的子女及其僕役的子女有200餘人在該校讀書。就這樣,澳門的首座圖書室便在該學院內設立,標誌著澳門圖書室事業的種子已撒下。

學院內有會士30多人,學生200餘人。他們在澳門辦學是以西方古典學術知識為主體,以神學為主旨,以拉丁文為基礎。學院內設置教育、天文曆學、物理學、醫藥學、哲學、神學和人文科學的漢語、拉丁語、音樂、修辭學十門課程。由於辦學,必然需要文獻支援教學之用,當中的圖書室也為學院服務。我們可以從多明古斯(Domingos)的研究中想像到,院內的圖書室藏書亦漸具規模。他是這樣說的:

由於聖保祿圖書室儲存了許多本澳門印刷及來自果阿、葡國和其他國家的圖書,因此,它是那個時代重要的圖書室。得益於當時在澳門的印刷機和源源不斷運抵的圖書,聖保祿學院圖書室同果阿一樣,成為遠東儲存歐洲圖書最豐富的圖書室之一。1746年,一個澳門居民,若奧·阿爾瓦斯(João Álvares)告訴人們,該圖書室有藏書4200本。

有誰想到,在澳門這個小漁港的西式院校圖書室,也是歐洲文獻典籍傳入中國的重要中轉站。這是因為澳門作為傳教士向遠東開展傳教活動的基地,文獻資源在澳門的流動量自然很大。聖保祿學院圖書室便成了圖書典籍的集散地。耶穌會會士從澳門帶入中國的外文書,在17世紀較大數量的就有三次。明萬曆四十八年(1620年),金尼閣(Nicolaus Trigault)他們從西方帶來了大批書籍,約7000部之多,除宗教文獻著作外,其中很多是科技書籍,如《奇器圖說》就是從中最先譯出之一。1651年,湯若望(J. Adam Schall von Bell)從歐洲帶來個人藏書3000餘卷。1687年,白晉(Joachim Bouvet)、張誠(Joan, Franciscus Gerbillon)來華時帶來個人藏書30餘箱。圖書內容豐富,涉及各個門類,包括數學、幾何、天文、地理、曆法、水利、測量、醫學、音樂等等。這些書對當時的中國社會來說非常新鮮,滿足了朝廷對西方文明的好奇和探索之心。

明朝時期的太僕少卿李之藻也對此關注起來,認為這些典籍在當時來說“多非吾國書所有”。書籍被傳教士從澳門帶到中國內地,有識之士視其為珍寶,馬上拿來翻譯和利用。因此,可以說,很多圖書是為了進入他們的目的“市場”——中國內地而來的。當時的澳門圖書室便成了宗教乃至整個西方文化向東傳播的搖籃,聖保祿學院圖書室亦一度成為中西文獻傳播和交流的中心。

該書之參考書目如下:

1. 《盛世危言》導讀,URL:http://liulangmao.com/bbs/read.php?tid=6080。

2. 《澳門中央圖書館館訊》,2004年第9期。

3. 1594年11月9日范禮安在澳門寫給耶穌會總會長的信,轉引自高瀬泓一郎的《キリシタン時代の文化と諸相》。

4. Braga, J.M. The beginnings of printing at Macao. Macau: Biblioteca Nacional Macau. 1963.

5. Newsletter: Hong Kong Library Association. URL:http://www.hklib.org.hk/april04.pdf.

6. 王酉梅:《中國圖書館發展史》,吉林:教育出版社,1991 年。

7. 多明古斯(Domingos, M.G.S):《澳門·遠東西方的第一所大學》,澳門:澳門大學,澳門基金會,1994年。

8. 吳志良、楊允中主編:《澳門百科全書》,澳門:澳門基金會,2005年。

9. 林家駿:《澳門教區歷史掌故文摘》,澳門:澳門天主教教務行政處,1979年。

10. 施白蒂著,小雨譯:《澳門編年史》(澳門譯叢),澳門:澳門基金會,1995年。

11. 費賴之:《入華耶穌會士列傳》,香港:商務印書館,1938年。

12. 楊開荊、趙新力:《澳門圖書館的系統研究》,廣州︰廣東人民出版社,2006年。

13. 楊開荊:《澳門特色文獻資源研究》,北京:北京大學出版社,2003年。

14. 圖書館事業發展白黃皮書用語釋義,URL:http://lac.ncl.edu.tw/06/info/13.htm.

15. 劉羨冰:《世紀留痕:二十世紀澳門教育大事志》,澳門:澳門出版協會,2002年。

16. 歐卓志(Arrima, Jorge de Abreu):《澳門中央圖書館》,澳門:澳門文化司署,1992年。

17. 歐卓志(Arrima, Jorge de Abreu)著,喻慧娟譯:《澳門中央圖書館百年歷史》,《文化雜誌》,1995年第22期。

18. 澳門基金會、上海社會科學院出版社編:《知新報》影印版,上海:上海社會科學院出版社,2000年。

19. 澳門圖書館暨資訊管理協會:《澳門圖書館名錄2004》,澳門:澳門基金會,2004年。

20. 廖澤雲主編,許世元、馮志強副主編:《鏡湖薈萃圖片集》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2013年。

21. 李鐵城編:《聯合國的歷程》,北京:北京語言學院出版社,1993年。

更新日期:2025/03/05

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)