澳門圖書館在漫長的歷程中,不斷摸索向前。19世紀末20世紀初,許多進步的知識份子,為了探索振興國力、抵抗侵略和解決社會矛盾的途徑,紛紛引介西方的經驗,提出各種改革方案,包括建立新式圖書館,從藏書走向閱讀。戊戌政變後,即光緒末年宣統初年出現了近代公共圖書館。澳門方面,由於受到內地社會變化的影響,一批有識之士來澳,對學術氛圍有所推動。而此時的澳門社會內部也發生變化,大眾開始意識到圖書館的重要性及公共性。另外,20世紀中葉,由於抗日戰爭的爆發,大批知識份子因逃離戰火而暫居澳門,在澳門推動進步運動,因此而設立圖書館。

事實上,澳門雖是彈丸之地,但種種原因,小城成為不少有識之士居住和活動之處。如鄭觀應、康有為、梁啟超、林則徐、孫中山等以澳門作為他們追求理想的搖籃。他們在推動社會學術進步的同時,也大力推動澳門圖書館事業發展。

鄭觀應提出廣置藏書

鄭觀應是中國近代思想家、實業家、經濟學家。從1886年起到1891年,洋務官僚利用織布局的虧欠對鄭觀應進行迫害。從此他賦閒居於澳門,著成代表作《盛世危言》,並把孫中山的《農功》等文章收入該書。這部以富強救國為主題的皇皇巨著在當時振聾發聵,風行全國,對維新變法運動產生了深遠的影響。

他在1873年撰寫的《救時揭要》以及1880年由中華印務總局刊行問世的《易言》,都是他闡明啟蒙觀點的代表作。除了宣傳其改良思想外,還有《澳門豬仔論》、《澳門窩匪論》等揭露澳門時弊的論著。

1906年,他因回家守制而長期留居澳門。在這期間,他發表了很多關於鼓吹君主立憲的言論,並於1907年編輯、整理了文集《盛世危言後編》。他的著作涉及對中國傳統的政治、經濟、軍事、文化和社會等方面的批判和改良,因而這些著作也奠定了他作為中國近代改良思想家的地位。

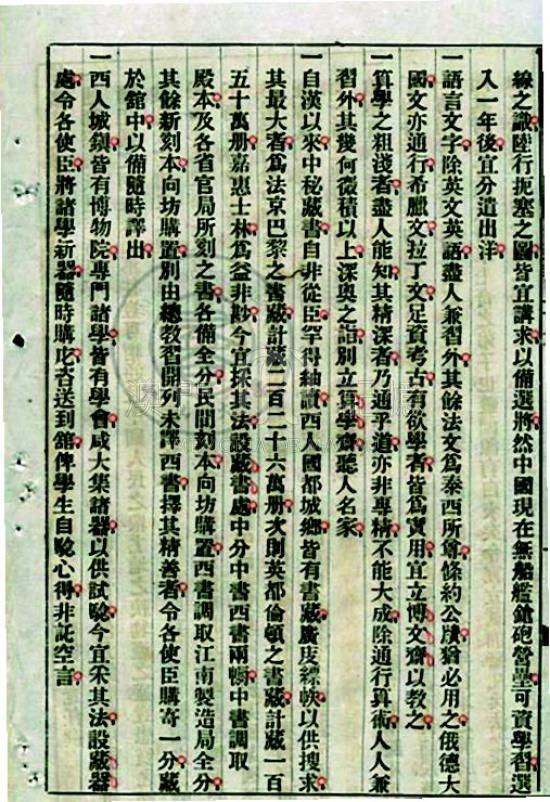

影響深遠的《盛世危言》是鄭觀應於清光緒二十年(1894年)在澳門完成的,當中尤其關注圖書館事業,並極力宣導。其《藏書》篇中說:

泰西各國均有藏書院、博物院,而美國之書籍尤多⋯⋯通國書樓共二百所,藏書凡二百八十七萬二千冊。此外,如法蘭西,書樓共五百所,藏書凡四百五十九萬八千冊;俄羅斯,書樓共一百四十五所,藏書凡九十五萬三千冊;德意志,書樓共三百十八所,藏書凡二百二十四萬冊;奧地利,書樓共五百七十七所,藏書凡五百四十七萬六千冊⋯⋯羅馬大書院除刻本外更有鈔本三萬五千冊,細若蠅頭,珍如鴻寶,洵數典之巨觀,博學之津樑也。

他更指出:

獨是中國幅員廣大,人民眾多,而藏書僅此數處,何以遍惠士林?宜飭各直省督撫於各廳州縣分設書院,購中外有用之書藏貯其中,派員專管。無論寒儒博士,領憑入院即可遍讀群書。

同時,在《藏書》篇十章中也寫道:“廣置藏書之資誦讀者之為功大也。”更列舉古今中外藏書樓的規模、經營模式等,描述讀者在書樓中閱書情景:

⋯⋯就長案上靜看,不許朗誦。閱畢簽名書後,何日、何處、何人閱過,繳還經手。該值堂年終查核,知何書最行。

另外,在其中《學校上》的一章再次強調了圖書館之重要:

泰西各教育人才之道計有三事:曰學校,曰新聞報館,曰書籍館。

鄭觀應認為中國要仿效西方國家“培植人才之法”,則必須普遍設立圖書館。他將圖書館的重要性,尤其是對培育人才所起的作用進行了非常精闢的闡述,並明確地向社會大眾宣傳,對知識界產生了極大的影響。

康有為、梁啟超倡設藏書處

歷史上澳門成為不少學者及政客追求理想及延續抱負之地。如康有為、梁啟超等學者,便一直致力將西方學術思想帶到澳門。1895年,中日甲午戰爭後,維新派思潮開始發展為政治運動。由於廣東封建勢力十分強大,改良派人士劉楨麟等聯絡富有愛國情懷的澳門巨賈何廷光,邀請維新派領袖康有為於1896年11月前往澳門活動,宣傳維新變法,並得到當地人士支持。其後,康有為決定將澳門作為維新派在華南的活動基地,且讓其弟康廣仁留在澳門,籌辦宣傳變法的報紙。集得資金(其中不少是澳門葡籍人士的資金)後,在股東的要求下,正在廣東探親的上海《時務報》主編梁啟超應邀到澳門,共同創辦了《知新報》。《時務報》亦是康有為、梁啟超等在上海創辦的進步報紙。

《知新報》具有學術性,同時關注圖書館事業發展。例如,在王覺任撰寫的文章《增廣同文館章程議》中,就提出了仿效西方國家設立圖書館及博物館的建議,對西方圖書館的狀況作了詳盡描述的同時,也對國內圖書館事業提出建議。他指出:

自漢以來,中秘藏書,自非從臣,罕得紬讀。西人國都城鄉,皆有書藏,廣庋縹帙,以供搜求,其最大者,為法京巴黎之書藏,計藏二百二十六萬冊。次則英都倫頓之書藏,計藏一百五十萬冊。嘉惠士林,為益非尠,今宜採其法,設藏書處中,分中書西書兩幮,中書調取殿本,及各省官局所刻之書,各備全分,民間刻本向坊購置西書調取江南製造全分。其餘新刻本,向坊購置,別由總教習開列未譯西書,擇其精善者,令各使臣購寄一分,藏於館中,以備隨時譯出。

西人城鎮皆有博物院,專門諸學,皆有學會,咸大集諸器,以供試騐,今宜采其法,設藏器處,令各使臣,將諸學新器,隨時購庀,咨送到館,俾學生自騐心得非託空言。

這些對當時的市民來說,都是一些嶄新的世界資訊,它進一步確定了圖書館的必要性。《知新報》上還有許多關於澳門學術、文化、社團活動的報道和資料,為推進澳門史與文化的研究提供了不少參考資料。同時,這些資料為研究近代中國新式學堂史、商會史、學會史乃至市民社會史,皆提供了很有價值的研究參考資料。

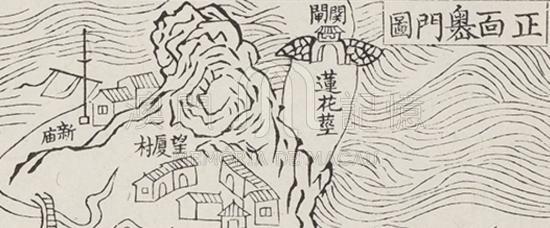

圖1 《知新報》提出了仿效西方國家設立藏書館(圖書館),圖片來自中山大學圖書館。

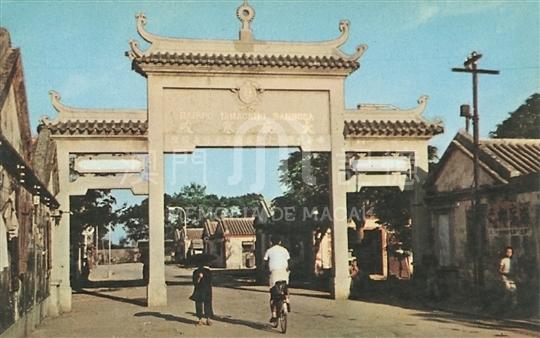

社會賢達籌建功德林佛學院內設藏經閣

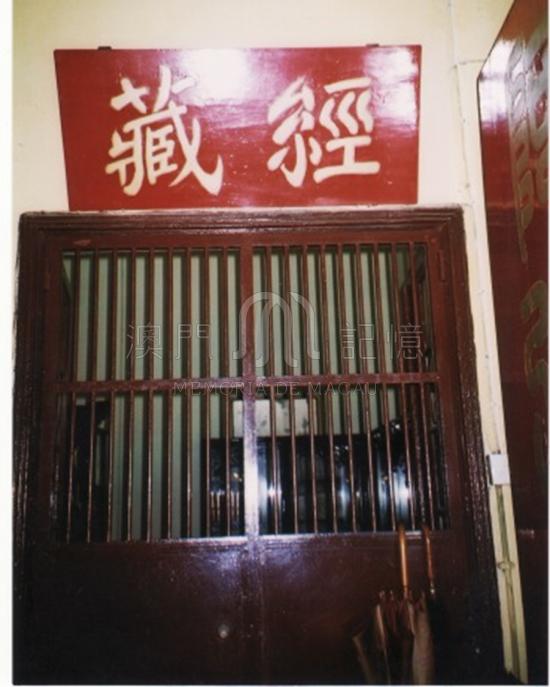

澳門功德林,位於三巴仔街甚為寧靜的街區,始建於民國初年。此座曾為佛教學院的廟宇,創辦了嶺南地區首座女子佛教學院,也帶動了鄰近地區的女子佛學教育事業。學院由觀本法師發起創辦,不少文化名人、僧尼、有識之士、社會賢達參與推動。包括有何東夫人張蓮覺居士、南洋兄弟煙草公司創辦人簡照南家族、印光法師、觀健法師、冶開法師、朝林和尚等等。在二戰期間,功德林又成為文化名人、僧人及比丘尼等避戰和文化交流的平台。著名的虛雲和尚、竺摩法師等曾經在廟宇講課。他們在此學佛論道,在傳播佛教文化的同時,更進行思想交流,產生火花,為澳門積澱了文化。由於寺廟為佛學院,內設有藏經閣,為澳門留下了豐富的文獻遺產。有關文獻具有重要的歷史意義,見證了寺院在澳門、中國內地和一些亞洲國家的佛教教義和意識形態的獨特傳播作用,以及在倡導社會變革和改革,尤其是在推動婦女解放及提升女性地位方面具有重要作用。2016年,澳門文獻信息學會申報列入聯合國教科文組織亞太區《世界記憶名錄》。

圖2 昔日功德林的藏經閣。楊開荊攝。

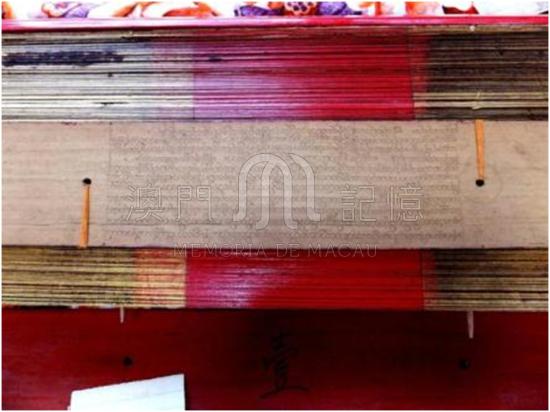

澳門是一座提倡禪宗和淨土宗為法門的正信佛教寺廟,並擁有深厚的文化底蘊。初期主要為慈善女修院,即女眾佛學院。在民國初年,男尊女卑的社會,澳門這塊細小的土地上,能推動以女眾為對象的佛學教育,致力提升女性地位,可充份體現澳門當時社會的進步、開放及包容。佛學院藏經閣中留下了珍貴的文獻,由明末至民國初期之古籍約2000種,共6000餘冊,大部份是佛教文獻,經、律、論為主,兼具佛學研究、文化藝術、國學、道德倫理、商學、哲學等。其載體形式包括貝葉、線裝紙本、手抄本、縑帛文獻等。據該寺內住持釋戒晟大師表示,這些文獻主要是佛學社時期的教材,以及學員之參考書。因此寺廟中收集的主要是佛教經書、高等佛學教科書,以及國學書籍。還有不少檔案、名人書畫、照片等。由於寺內近十年來有過多次小規模的修繕和調整,原藏經閣中的典籍亦搬移了數次,但仍然保存良好。

圖3 功德林藏經閣中的古籍。楊開荊攝。

在寺院的一座木櫃內,收藏著珍貴的貝葉經,一直靜靜地安置於寺中多年,珍而重之地保存著,誠為鎮寺之寶。目前所見共有八綑,約兩千多片,每捆外用布包裹,內以繩穿過葉面上的孔,並用木夾板為封面及封底作固定及保護作用,不至於散亂且利於攜帶,此裝幀形式為“梵筴裝”,外側兩面均塗上金漆,全套保存良好。至於年代及具體內容,筆者有幸得到西藏檔案局李天明局長協調,北京大學東方學梵文專家薩爾吉教授幫忙考證,這套貝葉經是緬甸語寫的巴利語佛經,其中包括註釋,刻寫的年代大約為1800—1890年間,其中一片貝葉上有緬甸文的題記,上有抄寫年代記錄,經翻譯,得知時間為1829年11月4日,距今約近兩百年歷史。文獻作為歷史的載體,其存在往往與當地社會發展息息相關。據記載,觀本法師辦妥功德林事務後,曾遊歷南洋群島,並且參禮緬甸大金塔,更曾留居曼德里時達半年之久,後回來活躍於港澳之間,繼續弘法之路。因此,功德林所藏的貝葉經,與他此行是否有關,實在值得我們進一步考究。

圖4 藏於澳門功德林的貝葉經。楊開荊攝。

從功德林所藏的珍貴典籍,可探討當時的社會背景。當中還有老照片、信函、手稿、字畫等等,彌足珍貴。值得一提的是,有梁啟超寫給觀本法師的親筆信函、冶開法師的手稿、虛雲和尚授課的照片、竺摩法師的字畫等等。這批佛教典經是澳門的文化遺產,承載了佛教文化,也承載了文明的進程;同時亦反映了澳門宗教文化在近現代史上的傳播與發展,以及澳門與外部世界的交流和聯繫,尤其反映了澳門圖書館得到有識之士推動而得以發展。因此,功德林圖書館所藏,不但是一所寺廟中的佛教典籍,見證著澳門佛學的淵源,而且還通過澳門傳播世界各地。從清末動盪到抗戰時期,有識之士、文化學人在澳門活動,見證了澳門在近現代史上的角色和地位。更重要的是,對有關史料的挖掘和整理,以彰顯澳門的歷史文化內涵,可見澳門多元宗教文化的特色。

抗戰時期廣東學者在澳辦學校設圖書館

抗戰期間,內地及與澳門鄰近的香港都受烽煙戰火之災,生靈塗炭。澳門這個小城由於種種因素,被定性為“中立地”而相對倖免於戰爭禍害。太平洋戰爭爆發後,南洋群島及香港等地相繼淪陷,澳門與外地的水陸交通一度中斷而成為一個“孤島”,令很多人飽受飢餓貧困之苦。然而相對於其他地區,澳門是不幸之中的大幸。正因如此,各方人士紛紛扶老攜幼赴澳暫居以躲避戰事,當中有商人、平民、佛學大師,更不乏有識之士。他們在澳門辦學或復課的同時,也在學校設立圖書館。不少來自廣東的教育家,攜大批書籍來澳,1937—1939年由內地遷澳的學校便有17所,其中不乏名校。

商人何賢先生於1941年從廣州來澳,在1982年將3000餘冊古籍贈送予澳門大學(當時的東亞大學)圖書館,該批書籍主要是他從著名學者汪宗衍先生手中購入其父汪兆鏞先生的藏書。廣州藏書家徐紹棨因戰亂將其收藏珍本百餘箱分送港澳,內容多為粵東先賢作品,最後由於當時他生活所迫,無奈將書沽出以維生。有學者相信該批古籍後被汪兆鏞購入,現在成為澳門大學圖書館的珍藏典籍。

因避戰亂令澳門的文獻資源大多成為澳門一些中小學校的館藏,如“勵群”、“協和”、“培正”等。當中也有部份成為私人藏書,或被遺棄流落到“雜架攤”,目前難以對實際數量作出較準確或全面的搜集和統計。據筆者與澳門教育家劉羨冰校長訪問所知,僅是她想盡辦法救回或幾經轉折“落戶”到她手中成為珍藏品的就有百餘本。當中有抗戰時期具有重大歷史價值的文獻。例如毛澤東等著《民族革命之路》,由星星出版社於1938年出版,此為《抗戰報告叢書之四》系列;另外,魯迅的《吶喊》、冰心的《寄小讀者》、朱德的《抗日遊擊隊》也是她的收藏品;還有《梁彥明烈士紀念集》、《第八路軍基礎戰術》、《戰略與策略》等等。除此之外,還有一些哲理、學術、文學、近代著名小說等文獻隨知識份子躲避戰亂來澳,成為澳門的文獻資源。據劉校長表示,上述她收藏的文獻中相當大部份已捐贈北京的中國人民抗日戰爭紀念館,成為該館的展品,可見其價值。

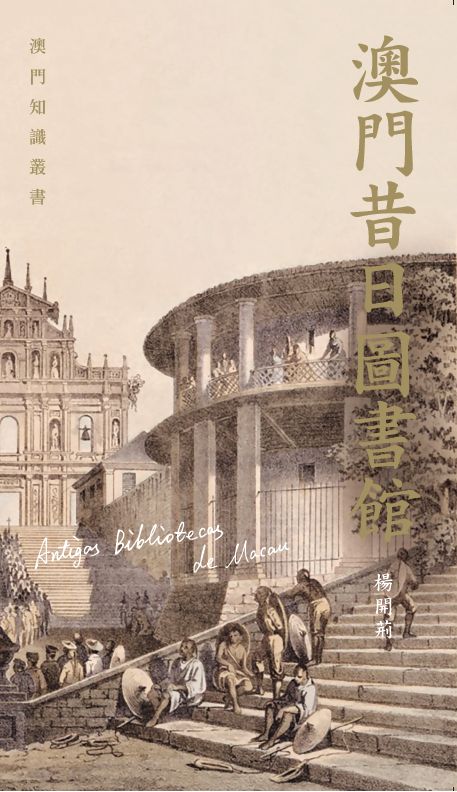

該書之參考書目如下:

1. 《盛世危言》導讀,URL:http://liulangmao.com/bbs/read.php?tid=6080。

2. 《澳門中央圖書館館訊》,2004年第9期。

3. 1594年11月9日范禮安在澳門寫給耶穌會總會長的信,轉引自高瀬泓一郎的《キリシタン時代の文化と諸相》。

4. Braga, J.M. The beginnings of printing at Macao. Macau: Biblioteca Nacional Macau. 1963.

5. Newsletter: Hong Kong Library Association. URL:http://www.hklib.org.hk/april04.pdf.

6. 王酉梅:《中國圖書館發展史》,吉林:教育出版社,1991 年。

7. 多明古斯(Domingos, M.G.S):《澳門·遠東西方的第一所大學》,澳門:澳門大學,澳門基金會,1994年。

8. 吳志良、楊允中主編:《澳門百科全書》,澳門:澳門基金會,2005年。

9. 林家駿:《澳門教區歷史掌故文摘》,澳門:澳門天主教教務行政處,1979年。

10. 施白蒂著,小雨譯:《澳門編年史》(澳門譯叢),澳門:澳門基金會,1995年。

11. 費賴之:《入華耶穌會士列傳》,香港:商務印書館,1938年。

12. 楊開荊、趙新力:《澳門圖書館的系統研究》,廣州︰廣東人民出版社,2006年。

13. 楊開荊:《澳門特色文獻資源研究》,北京:北京大學出版社,2003年。

14. 圖書館事業發展白黃皮書用語釋義,URL:http://lac.ncl.edu.tw/06/info/13.htm.

15. 劉羨冰:《世紀留痕:二十世紀澳門教育大事志》,澳門:澳門出版協會,2002年。

16. 歐卓志(Arrima, Jorge de Abreu):《澳門中央圖書館》,澳門:澳門文化司署,1992年。

17. 歐卓志(Arrima, Jorge de Abreu)著,喻慧娟譯:《澳門中央圖書館百年歷史》,《文化雜誌》,1995年第22期。

18. 澳門基金會、上海社會科學院出版社編:《知新報》影印版,上海:上海社會科學院出版社,2000年。

19. 澳門圖書館暨資訊管理協會:《澳門圖書館名錄2004》,澳門:澳門基金會,2004年。

20. 廖澤雲主編,許世元、馮志強副主編:《鏡湖薈萃圖片集》,澳門:澳門鏡湖醫院慈善會,2013年。

21. 李鐵城編:《聯合國的歷程》,北京:北京語言學院出版社,1993年。

更新日期:2025/03/05

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)