歷史知識大比拼得獎結果出爐!每位得獎者可獲 “中西合璧古地圖” 澳門通雙卡套組。澳門記憶團隊已透過得獎者註冊會員時登記之流動電話號碼,以短訊形式發送得獎通知,再次感謝會員們的支持和參與!

>>立即查看得獎名單

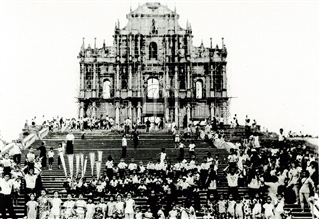

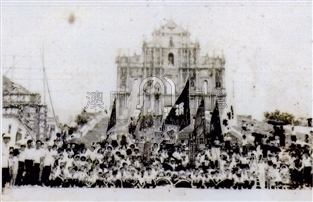

“當年鬼火肆焚村,父老相傳白日昏。太息胡麈終不靖,龍田知有幾家存?”“民族英雄跡已陳,沈塚亞米賸孤墳。前山城外花空發,誰過龍田解憶君?”右詩二首見《兩行堂詩鈔》,題云:“己酉春日(1909宣統二年),遊二龍泉,道經龍田村遺址,兼懷沈米。”龍田村,在昔之澳城牆外,望廈村南,琴山護其東,龍泉流其下,迺濠鏡墺半島中之一小村落。桑蔴鷄犬,田舍相望,原屬我國舊治者。攷龍田村之得名,相傳由於宋朝之堪輿名家賴布衣而起。自從賴氏棄官浪遊,追尋風水,沿江西南下,來至廣東,則見龍脈分爲二支:其一支派趨向香港附近之寶安縣屬,因名之曰“九龍”;另一支派趨向濠鏡墺之蓮峰山下,只見岡陵環蜷,隴畝阡陌,因名之曰“龍環”及“龍田”云。按龍田村,即今之文第士街附近一帶地區,自羅利老馬路迤北,至雅廉訪馬路以南,東依松山山麓,西向菲利喇亞美打大馬路。其地盤低陷,田畝環繞之,村民鑿井耕田,原亦一世外桃源也。自從佛郎機入居澳門,寖且越界開路,焚寮建樓,不過半世紀,滄海桑田,今已變成洋場十里矣。昔日之龍田村,雖迺一小村落,惟是茅寮木屋,短垣低瓦,有民居百餘户,小街陋巷,盤曲縱橫於其間。福神直街中貫南北,爲村中主要街道。其他如:龍田石街、十字巷、坑渠巷、猫巷、高家圍等,左右交織,各路相通。村之四週,雖乏閘門圍牆以防閑,但有竹籬木柵爲圍界限。村口處,有一福德祠,一雙大燈籠,兩行高脚牌,廟貌莊嚴古樸。廟前曠地則大樹成蔭,石几參差陳置,景緻幽閒,爲村人耕餘之休息地。廟傍鑿一大井,井水清洌,村人汲食於斯。村後山泉,有大龍泉,二龍泉,兩泉匯流成澗,村人洗濯灌溉,皆賴此泉也。四週田地約有四頃餘,菜花稻浪,終歲青葱,村人固衣食無缺,與世無爭者也。不圖狡鄰虎視,漸且蠶吞,數十年間,全村改觀,無人認識矣。攷龍田村舊址,據《澳門市街名册》載稱:“龍田村,此名係指原日一村落,大略位於現在飛良紹街、羅沙達街、巴士度街及文第士街之一部。龍田村街,係現在文第士街原名。文第士街,由士多紐拜斯大馬路,即飛良紹街附近起,至亞馬勒馬路,即聖母墳場與鮑斯高學院之間,及螺絲山對面止。福神直街,原座落現已取消之龍田村内,十字巷附近。該村當日位置係在羅沙達街、巴士度街、飛良紹街及文第士街之一部份之間,現已不存。”龍田村,居濠鏡半島之中,原屬我國香山縣土地。根據《新修香山縣誌》紀事編云:“查龍田望廈各村内,計税田四頃有奇,歷年均在香山縣税契,有案可稽。”我國之神聖土地,固不容外人侵犯者,詎於清朝道光二十八年,澳葡兵頭亞馬勒氏竟由澳門城牆之水坑尾門,闢一馬路經龍田村背後,直出馬交石、黑沙環而達關閘,因此龍田村後之田園土地,悉遭蹂躪;琴山及金鐘山之墳墓,亦多被掘毁,後來致釀成沈米事件也。據林謙《退思齋雜錄》曾載云:“……開馳道於東望洋山,山多居民墳墓,夷勒起遷,遷者給洋銀一兩四錢,不從者夷之,棄殘骸於海,民大嗟怨,遂有沈志亮郭金堂之事。”案東望洋山,原名琴山,在龍田村之背後;金鐘山,在龍田村之北,即今之鮑斯高學校原址,現已剷平矣。據《香山縣誌》續編云:“金鐘山,在龍田村,形如覆鐘,與望廈普濟禪院相對如案,中多墳墓。咸豐季年,澳夷又平毁作路,山之舊形,已不復存。”龍田村,自從沈米事件發生後,滿清官吏庸懦,竟任人攫去,更闢馬路,編立門牌焉。據楊文駿《查覆澳門新舊租界情形疏》稱:“查龍田村民房一百餘家,係光緒五年佔去,將村左村後兩處,改造馬路。光緒九年,編入西洋户籍,設立門牌。”龍田村自從設立門牌,編入澳門户籍後,澳葡富人如文第士、羅沙達、飛良紹、巴士度等,則漸漸以賤價向村人收買磚瓦房舍,每間備價不過白銀三幾十兩,交易後即促其搬遷;至於篷寮木屋,則由當局每間補價一兩幾錢,勒令徙去,實行巧取豪奪。惟是窮苦大衆,一失棲所,即難爲家,故遷徙維艱,遂致遷延歲月,直至光緒三十三年,仍有三十餘家,無法遷徙者。是時當局派救火員,攜備梯、斧、火水等物,强令各户人丁將傢具雜物遷出,然後將篷寮木屋澆以火水,可憐貧户,盡付一炬!據《香山縣誌》紀事編稱:“光緒三十三年,葡欲增闢馬路,焚龍田村民居三十餘家,逼遷傢具,違者被毆;事後略補屋價,托名購取。居人遷徙流離,莫名其苦,今龍田村已爲墟矣。”又據民國二年,廣州、香港、澳門人士設立勘界維持會,向外交部呈明勘界事略,亦有云:“……此外尚有逼勒龍田村民,焚燒屋宇情事……”見“梁燕蓀先生年譜”上編。龍田村之木屋居民,因是流離失所,逼得迺在大炮台脚,即大三巴牌坊山上,結寮以居,儼然如村焉。後來遭遇火災,焚燬一空。當局爲整飭市容起見,不許再建,迺盡將其徙置台山,初時亦只是茅寮木屋耳,一旦失火,又肇焚如。後來慈善家於一九二八年,爲之發起籌建磚屋,是爲巴波沙坊。現在該坊住户,不少本爲龍田村鄉民也。嗣是龍田村鄉民,富有者,則移居望廈村中;貧乏者,則徙置大三巴山上,漸且遷徙一空,只賸下廟宇兩間:一爲武帝廟,一爲福德祠;又社壇兩個:一爲永興社,一爲建隆社。永興社壇在村北,建隆社壇在村南,武帝廟在村中,福德祠在村口。昔人迷信,對神權非常重視,以故當年龍田村中,每届關帝神誕,武帝廟前,必演奏八音,異常熱鬧。而每年二月土地神誕,福德祠前亦必舞獅燒炮,間或演木偶戲數天,以娛大衆,村中農民竟視爲年中最高興之日子。自從村民被迫遷徙,澳葡焚村後,廟宇社壇,俱爲拆毁,但村人仍不能忘懷其護村之靈神。迺情商望廈坊衆,並得普濟禪院撥出寺傍空地,於光緒三十四年,集資重建。再在望廈村内,築回廟宇,一連兩間,仍將舊時龍田村廟内之關帝及土地神像,遷來此間供奉。至於坊間之永興、建隆兩社壇,亦得觀音古廟許可,安置於廟前空階,將原日之神社石碑,排列竪立,結壇供祀,以迄於今。白雲變蒼狗,滄海易桑田,昔日之鄉閭田舍,無復舊觀,現在洋樓行列,馬路縱橫,不再有人認識龍田村之遺址矣。只留得在望廈之武帝廟及福德祠兩位神像,供人憑吊;永興社壇及建隆社壇兩塊古碑,足爲龍田村之歷史紀念物而已。龍田村之地盆,原本下陷田間,低於村傍之道路及尋,所以昔日入村,便要沿着田駁斜下者,自澳葡勒令村民遷徙後,遂將整村之田地填高,與村之前後道路平衡,至是平原一片,漸且草色芊芊,並與塔石之青草地聯成一幅大廣場,當時之葡兵操練於斯;學童蹴球於斯;所以迺有“操兵地”,或“蹴球場”之稱焉。據汪慵叟之《澳門雜詩》有云:“荷蘭園下兵房有蹴球場,亦時於此賽馬。”即指此也,其詠蹴球場詩云:“昔有戲馬台,後世迺無聞,此地開廣場,草色春氤氳,蹴踘亦古法,體育舒勞筋,樹的相督校,汗走猶欣欣,兵固不可逸,習勤豈具文。”及至一九一八年間,澳葡當局又將此廣場,劃作民房馬路,首於場中闢一路線,最初稱爲“龍田村街”,而孫中山先生之胞兄孫薇,首在該區築洋樓花園乙座,是即現在文第士街之孫府也。後來該區漸闢馬路,續增樓宇,成爲富人之住宅區,而澳葡追念當年以賤價收買龍田村屋之葡人所謂豐功偉績,遂以各葡人之名以名其街。更爲抹煞龍田村之痕跡起見,因此迺將最初取名爲龍田村街之街名。改爲文第士街,以資紀念,至如飛良紹街,巴士度街,羅沙達街等,悉由此故而取名者也。龍田村街之孫府,型式原甚簡樸,迺孫中山先生之胞兄孫薇德彰所築,因孫中山先生身委國事,不治家人生産者也。一九三零年八月十三日凌晨,澳葡火藥局爆炸,該座樓宇波連倒坍,後得政府補置,始行建回,成爲各國遊客到澳時,瞻仰孫中山先生之遺址。蓋孫中山先生在生時,只嘗一履其地,但其原配盧夫人則長居於此,至終天年。孫府之傍,闢一園地,中間竪立孫中山先生銅像。查該銅像,迺孫中山先生當年日本友人梅屋莊吉所贈者。梅屋莊吉曾鑄就孫中山先生銅像兩具:其一置於孫中山先生故鄉翠亨村,餘一則安置於此。孫府已於一九五九年四月一日,改爲孫中山先生紀念館,其中陳列者均爲饒有歷史性之孫中山先生遺物,手稿、著述、照片等,公開任人參觀。據傳聞説:“該座巍峨軒敞之兩層建築物,前身原爲孫中山先生故居,曾爲其後人典去。迨後由台灣當局,備價一十九萬餘元贖回。加以修葺。除内部間格大事裝置外,外型及屋傍之園地,暨孫中山先生銅像,仍保原狀云。”龍田村地區,其初本與澳門夷城隔離,各成鄉市,兩不干連者。一六二二年六月二十一日,荷蘭艦隊强襲澳門,由劏狗環登陸,繞道龍環村,直出龍田村,在二龍泉處爲山谷溪澗所阻,正擬涉渡直撲澳城,詎被澳葡炮台擊中其火藥車,死傷枕藉,迺大敗於此。後來澳葡爲紀念此次勝利,就在二龍泉山澗之傍,竪立一個石十字架,是爲澳葡最初在龍田村經營之始。攷大龍泉、二龍泉,兩道山泉都在龍田村轄内之琴山(今人稱爲松山,葡人則稱爲東望洋山)上。該泉水自山上涓涓流下,匯成山澗,濯纓濯足,任憑村人,原一昇平境界也。相傳一八一四年,最初來華傳道之基督教牧師馬禮遜,爲其第一個中國基督教徒蔡高洗禮,即在此二龍泉處云。據《蔡高先生傳略》稱:“馬禮遜鑒蔡高先生之誠,知其信心已堅,迺攜之登小山,即今澳門之東望洋山。鬱蒼松蔭密,清泉滔滔之處,馬氏禱曰;讓基督寶血滌爾罪,堅聖靈感爾心,願爾爲中國他日豐收之初實,爲憶兆得救者之模!禱畢,取水加額,洗禮迺成。時一八一四年七月十四日也。”一八四八年,澳葡兵頭亞馬勒氏,在龍田村背後闢一馬路,當時尚平架一度石橋,橫跨山澗,橋下水聲淙淙者,此爲澳葡第二次涉奪龍田村地區也。龍泉附近之坑谷田地,後爲澳葡神甫亞美打以賤價收購,闢作花苑别墅,卒改作澳葡兵頭行轅,又稱兵頭花園。龍田村後之馳道,當初雖由亞馬勒兵頭闢萊開路,但不過只具雛模。迨經沈米事件後,澳葡更爲恣緃,於一八九八年,由澳葡工程師雅寮努尼士設計,將該路築成康莊大道,稱爲士多紐拜斯大馬路,道左更竪立一枝戰勝荷蘭紀念碑;寖且將前時所樹之石十字架除去,闢成得勝花園,作爲風景名勝區焉。在得勝花園與兵頭花園間,龍田村後山區域,更築有澳葡炮兵營房,兵頭花園後座之舊行轅,則改作軍火儲藏庫,鑿附連之二龍泉山洞,存貯槍炮彈藥,致有演成火藥庫爆炸慘劇。一九三零年八月十三日凌晨五時,兵頭花園軍火儲藏庫背後存貯彈藥之山洞,傳因天氣酷熱,彈藥突然發生爆炸,隆隆兩聲,全澳震動。雖遠至市中心區之窗户玻璃,亦多被震碎;兵頭花園附近一帶之馬路房屋,更被炸成廢墟,兵頭花園全座無存,文第士街之孫府亦殃及池魚,爲之倒塌,現在之紀念館,迺後來政府補置重建者耳。該次火藥庫爆炸,不只爲龍田災區之一場浩劫,抑亦澳門有史以來之一次大慘劇也。龍田村自從清朝光緒五年被佔去後,覬覦者於村左村後,首闢馬路,繼以廉值收購户地,進而縱火焚村迫遷,後更掘金鐘山坭,填龍窪地,村民之田園埋没,死者之廬墓爲墟,經過多年竊據經營滅名毁界,變成十里洋場,使過其地者,無復認識當年之龍田村;寖且連龍田之名,亦不復記憶耳。卅年前,有人以龍田二字名其所經營之戲院,是亦有心人也歟!龍田舞台,粤劇院也。開辦於一九二五年間,曇花一現,不過兩年即歇業矣。該院地址,在菲利喇亞美打大馬路與柯高大馬路之轉角處。該處雖不屬昔日之龍田村區,但面對龍田舊地,最易使人棖觸,取名龍田,義至善也。龍田舞台,原迺盧氏花園之東北角地,惟在菲利喇亞美打大馬路另開門户,裝置舞台,闢爲戲院,由富商盧廉若經營。初時只演粤劇,常聘省港澳各班主演,如人壽年班、大羅天班等。以澳中粤劇戲院不多,該院雖遠離市區,觀衆亦擠擁異常。後因難聘粤劇名班,致改放電影以爲號召。惜地小座稀,雖滿座收入亦不多,故漸覺支持不易,終至歇業耳。該址現改建洋樓,而龍田之名,更無人復憶也。龍田村北之金鐘山,多爲村人之祖先塋塚。一八四八年時,澳葡兵頭亞馬勒闢馳道於龍田村後,路線所經,迺將該山之墳墓平毁,村人大憤,思謀報復。時有龍田村農民沈亞米者,聞其出而殺之,遂釀成轟動一時之沈米案件。據《香山縣誌》之《沈志亮傳》紀稱:“沈志亮,名米,以字行。先世福建人,貿遷來澳門,遂家於前山寨南之龍田村。生而倜儻,慷慨尚義。道光十六年英夷闢馳道,燬居民塚墓,滅骸骨,和議成,復大辟之,酷甚於前民,畏夷莫敢爭,愬官置不問。志亮先墓亦受害,思所以報之,謀之其鄉薦紳鮑俊、趙勛、梁玉祺。鮑俊謀之總督徐廣縉。徐曰:此誠可惡。鮑還以告志亮,乃與同志郭金堂、吳某數人,懷刃伺之。夷酋素負勇,嘗與異國戰,去一手,獲勝,抵澳門,舉手言曰:身出没波濤鍛煉,兵火所到,必克,掃蕩一清,隻手尚用不盡也。又出入皆以兵從,志亮等,自春徂秋,不得間。久之,益無忌,嘗偕西洋夷數騎出。志亮曰:可矣。乃使或爲販魚,或爲鬻果蔬,弛擔於道,若觀馳馬者。金堂又以野卉盈束置於道,馬聞香,不肯前。日將夕,天且風,馬騰塵眯目、志亮遂出番字書投夷酋,酋俯接而視,遂出刈刀鈎其頸墮馬。酋手槍負痛未及施,志亮遂斷其首;以誇示其手也,並斷其手,埋諸山場之外。金堂殺其從者,諸夷疾馳入關。金堂宣言於衆曰:此鬼罪大惡極,故我官府百姓欲得而甘心,餘弗問也。諸夷惴惴不敢出馳馬,十三行皆震慴。華人聞者,莫不歡呼相慶。夷稍定,奸人嗾之詣軍門,索殺人者。制府欲弗許,恐開兵釁,欲以死囚代。奸人又惎之索酋首爲證,制府不得已,趣鮑勸之出。志亮與金堂發所埋首與手,行至省,赴有司,即下獄。金堂語志亮曰:爾有母無子,不如我,爭自認,而卒坐誌亮。制府恐民變,昏後即棄市,金堂論遣戍,時道光二十八年某月日也。鮑見制府,制府語鮑曰:吾揮淚斬之,今猶鳴咽不已也。卹其母千金,聞者冤之。凡塚墓之受害者,其子孫墓祭日,必先望空拜志亮,後遂立廟祀之,以金堂諸人配享。”

順治十二年(永曆九年/1655年2月6日-1656年1月25日)7月14日,荷蘭東印度公司正式組團出使中國。巴城總督馬特索科爾(Joan Maetsuyker)以彼得•高雅(Pieter de Goyet)為正使,雅各布•凱瑟爾(Jacob Keyzer)為副手。使團包括兩名商人,六名書記,一名管事,一名醫生,兩名通事,一名鼓手共16人,攜帶價值1362173.7荷蘭盾的貨物,分乘“高克爾克( Kouckercke )”號和“貝魯門道爾( Bloemendael )”號兩艘商船從巴達維亞城出發。8月16日經十字門外洋繞過澳門,8月18日到達珠江口。雖然這艘荷蘭船當時並未經過澳門,但他們的使團畫家約翰•尼霍夫(Johan Nieuhof)還是從別人那裡聽了許多關於澳門的介紹:“多少年來被當作亞洲最大商業城的澳門,建築在出水很高的岩石上;除北面以外,其城牆為海所包圍,北面連接一條狹窄的陸地,所以一邊是海,另一邊是山區,難以攻佔。環繞它的海並不深,所以沒有停泊大船的港口。這個城的大炮比別處略勝一籌,大炮的價格適當,做成了大宗買賣,因為這些大炮被認為是全印度最好的,用中國和日本的銅鑄造,輸送到四面八方。陸地一側僅有兩座修築在兩個小山頭上的炮台,但足以防禦任何入侵。在這個地方,葡人取得了中國的允許,修蓋房屋和居住,不久人口大增,以商業聞名。葡人從海路把大批歐洲和印度貨物運到澳門和中國,同時從中國運回貨物。澳門葡人還得到中國人的同意,可以一年兩次到廣州城去參加集市,進行交易買賣,然後把各種豐富的貨物轉運到澳門。海關簿冊上登載了該地商業興盛時他們進出口的數量:出口了300多箱各種絲綢,每箱150匹;還從那裡運走2500錠金子,每錠重15盎司;同時從那裡出口800磅麝香,此外還有大量的金絲線、上等亞麻布、生絲、寶石、珍珠等等。” Peter Auber, China: An Outline of its Government, Laws and Policy, pp. 86-87;程紹剛譯注:《荷蘭人在福爾摩沙:1624-1662》,第469、490頁;詹姆士,奧朗奇(James Orange)編著《中國通商圖:17-19世紀西方人眼中的中國》第7節《澳門》第197頁。

康熙十三年(1674年2月6日-1675年1月25日)7月14日,葡萄牙王室為了擺脫嚴重的海內外財政和經濟危機,亟待重建稅收管道,巴西煙草專賣就成為國王解決財政、經濟危機的一個途徑。1674年,在里斯本設立“煙草管理委員會”,由一名主席和四名高等法院法官領導,所有成員都由王室任免。專賣煙草在葡屬印度地區的銷售最初針對東非、印度、印尼群島直至中國這個範圍內的葡萄牙殖民定居點和當地居民,從18世紀後半葉開始,澳門煙草經營的主要目標轉變為擴大中國市場,激發煙草和鼻煙的需求量和銷售額。煙草委員會委任兩名葡屬印度煙草督察常駐果阿,作為商業代理。煙草,為1492年哥倫布船隊經過聖薩爾瓦多(São Salvador)島時發現的一種植物,他見到許多當地土著人嘴里含著一團燃燒的植物葉子,一口口噴著煙霧,哥倫布當時將這座島命名為多巴哥(Tobago)島,故吸食的煙草也被稱為多巴哥,後西班牙文“tabaco”及中文“淡巴菰”、“淡肉果”均由此而來。在16世紀下半葉和17世紀初,煙草在葡萄牙人和西班牙人與亞洲的貿易和接觸過程中傳播開來。葡萄牙人將巴西的煙草帶到印度和亞洲其他地方,而西班牙人則從墨西哥將煙草帶進菲律賓與中國。在明萬曆歷時,煙草即傳入中國。刊行於1611年的姚旅:《露書》卷10《錯篇》稱:“呂宋國出一草‘淡巴菰’,一名‘醺’,以火燒一頭,以一頭向口,煙氣從管中入喉,能令人醉,且可避瘴氣,有人攜漳州種之,今反多於呂宋。”中國人至明末已普遍有吸煙的習慣,張介賓(字景嶽):《景嶽全書》稱:“煙草自古未聞,近我明萬曆1時,出於閩廣之間,自後吳楚地土皆種植之,今則西南一方,無分老幼,朝夕不能間也。”(轉引趙學敏:《本草綱目拾遺》卷1《煙草火》,第25頁。)索薩:《澳門與葡屬印度:殖民地治理、行政官及商業——以煙草為例》,載《澳門史新編》第2冊,第517—518頁。

雍正七年(1729年1月29日-1730年2月16日)7月14日,澳門議事會承認欠仁慈堂白銀6000兩。在繁榮的時代,議事會聘用了佛蘭芒人雅各布.德爾蒙特(Jacob Van Dermond)作為本市首席醫師和外科醫生,每年薪俸500元。本應設有自己的藥房並免費出診。他能力不強,加上是異國人,舉止欠雅,導致眾人對他的不滿情緒。遂將其解僱。故議事會醫生一職遂空缺至1731年。雅各布.德爾蒙特醫生與一位叫埃斯佩侖莎.賽希麗婭(Esperança Cecília)的澳門姑娘結婚,並於1727年6月18日生下一子,取名為查爾斯.奧古斯丁(Charles Augustin)。1732年,妻子去世後,雅各布.德爾蒙特帶著兒子回到巴黎。兒子在巴黎也從事醫學專業,後來成為巴黎大學外科教師。查爾斯•奧古斯丁博士後來創辦和領導了《醫學通報》,編寫了巨著《健康字典》,寫有一本提倡異族通婚的著作:《改善人種方法之試驗》。 施白蒂:《澳門編年史:16—18世紀》,第114—115頁;Manuel Teixeira, Macau no Séc. XVIII, pp.314—315;董少新:《形神之間——早期西洋醫學入華史稿》,第102頁。

乾隆八年(1743年1月26日-1744年2月12日)4月18日,喬治•安森指揮的“百夫長”號在澳門洋面經過半年時間修整,決定出發尋找西班牙國王的大帆船進行打擊。出洋後,行抵小呂宋洋面[馬尼拉海峽西南的聖埃斯皮里圖角(Cape Espírito Santo)],遇大呂宋巡哨兵船,兩相攻殺,並將大呂宋船搶擄。被擄的船是由阿卡普爾科至馬尼拉航線上最著名和最有經驗的葡萄牙人熱羅尼莫•蒙特羅(Jerónimo Monteiro)為船長的西班牙大帆船“科巴東加聖母(Nuestra Señora de Cobadonga)”號。當時這艘大船正從墨西哥把價值1313843枚西班牙八雷阿爾銀元的白銀和35862盎司的銀器運往馬尼拉。西班牙船的桅杆和帆纜已毀壞,船體受到150次攻擊,很多中彈處均在船水線處,因此,船身進水頗為嚴重;“百夫長”號的前桅、桅杆和船首的斜桅受損較大,帆纜遭徹底破壞,船體亦受到15次攻擊。西班牙方面有58人死亡,英方僅死亡兩人。兩艘受傷的戰船均無法繼續前行,遂又漂回到廣東洋面。7月11日,英船與其拖帶的西班牙船抵達澳門洋面。由於“百夫長”號船上載有船員300餘人,還有呂宋船俘虜492人,而船上口糧缺乏,7月14日,喬治•安森派舢板小船赴省城,懇請就近買食,並移泊內海以避風濤。當時兩廣總督策楞不明事實真相,準備調發兵船驅逐夷船。時任東莞縣令的印光任擔心擴大事態,激生他變,所以阻止了策楞的軍事行動,自己親乘小舟並帶翻譯一人去調查事情原委並與英人談判。瞭解事情真相後,印光任即稟告策楞,控制英人的糧食和修船工匠,逼英人交出所擄之西班牙人。英國酋領無奈,為了修復破船和獲得糧食,只好答應印光任的條件,將492名西班牙俘虜交給清政府。清政府又將西班牙人轉交澳門夷目,有便船時送他們回國。獲得生路的西班牙人歡欣鼓舞,共慶更生。兩廣總督策楞遂“很客氣和禮貌地接見了”喬治•安森,“還賞賜了喬治•安森希望得到的一切東西”。英船於7月20日移泊四沙。事後,乾隆皇帝於9月21日還專門下諭旨,要求廣東省加強海防,防止此類事件再發生。最後該西班牙大船在澳門出售。12月15日,喬治•安森啟程返回英國。喬治•安森在澳門期間,曾為葡萄牙商船在澳門大量出現而大發感慨,更令他感到震驚的是澳門華人海外貿易的能力:他們有本事與馬尼拉的西班牙人達成更為可觀的貿易,用大量貴重商品、以高昂的價格換取銀幣或銀條。馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第1卷,第285—286頁;《明清時期澳門問題檔案文獻彙編》第1冊《廣州將軍策楞等奏聞英國被風哨船飄至澳門已令移泊四沙摺》、《諭內閣著該部行文廣東省督撫須協力同心加強海防不得貽誤公務》,第194—196頁;袁枚:《小倉山房文集》續集卷34《慶遠府知府印公傳》;印光任、張汝霖:《澳門記略》卷上《官守篇》。Glyndwr William, Documents Relating to Anson's Voyange Round the World, 1740—1744, London: Navy Records Society, 1967, pp.222—224.(此文由金國平先生翻譯。此處所載西班牙俘虜數為492人,袁枚書作500人,中文澳門檔案作290餘人,《澳門記略》作299人。)《英國艦隊指揮官喬治•安森閣下環球遠航記》,載《航海與旅行文集》第1卷,第345頁,轉自傑弗里•C.岡恩:《澳門史》第2章,第42頁。

清嘉慶十年(1805年1月31日─1806年2月17日)7月14日,夷人晏嗲禮時在夷船“喞辰”號上,將華人水手陳亞連戳傷後,即用船裝載回澳門,在醫人廟醫治不效,次日身死。兇犯晏嗲禮時被石工李亞五、邱永乾等拿獲,解交議事會羈禁。晏嗲禮時企圖以賠償死者家屬一筆款而私了此案。但款項剛付出,就有人向香山縣令彭昭麟報案,彭昭麟多次下令要求澳門議事會交出兇犯。但屢經官府催促,澳門葡萄牙人都未將兇手交出。馬士(H.B. Morse):《東印度公司對華貿易編年史》第3卷,第13頁稱晏嗲禮時是葡萄牙船上的暹羅水手,並非葡萄牙人。馬士:《東印度公司對華貿易編年史》第3卷,第13頁稱“啷辰”號是一艘領有執照的葡萄牙鴉片船。《清代澳門中文檔案彙編》上冊《香山知縣彭昭麟為提訊戳傷民人陳亞連致死兇蕃晏嗲禮時事行理事官札》,第337頁。

清道光十八年(1838年1月26日─1839年2月13日)7月l4日,葡萄牙女王瑪麗亞二世陛下頒布敕令,命令海軍和海外事務秘書廳知會澳門聖若瑟修院院長若阿金·雷依德(Joaquim José Reide)神父和當時尚在“新旅行者”號船上的葡萄牙駐華使團團長,務必要盡力學習中文,學習科學知識,設法進入中國並進行傳教。女王建議使團對澳門的中文翻譯機構善加利用。同時還下令澳門聖若瑟修院中文教師江沙維致力於翻譯工作,由葡萄牙政府出資將譯文刊印。女王還要求聖若瑟修院設立中國珍品博物館,凡屬珍品和有收藏價值的書籍悉加收藏。16日,女王再頒布敕令,修訂和補充14日的敕令,澳門中文翻譯的作品改在澳門印刷,除要求建立一座博物館外,還要求建立一個植物園,主要栽種中國人使用的中草藥。《海外委員會公報》最新法律第1卷(1831—1851),第52—53頁,轉自安文哲:《葡萄牙漢學回顧》,載《文化雜誌》第32期,1997年。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第68頁。

同治六年(1867年2月5日─1868年1月24日)7月14日夜,在北緯13度45分和東經112度20分的海面,澳門富商塞爾卡爾子爵的商船“吉多(Jeddo)”號上發生了一樁血案:晚上11時左右,一個中國水手用刀先殺死一名菲律賓舵手,後又相繼殺害了船長普里莫‧桑托斯(Primo dos Santos)、二副瓦萊里奧‧雷米迪奧(Valério dos Remédios)和三副馬沙度(Machado)。老水手長馬塞多‧努內斯(Macedo Nunes)雖未受到傷害,但慘案的刺激使他變成了瘋人。與此同時,船頭的菲律賓籍水手也受到了若干中國人的襲擊。而船上運載的其他65位中國旅客對此所發生的慘案無動於衷。直到8日,英輪“維雷德斯(Vreitas)”號前來救援這艘停泊數日的貨船時才知道發生了血案,兩名中國嫌疑人被逮捕,“吉多”號船被拖往香港。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第168頁。

光緒二十八年(1902年2月8日─1903年1月28日)7月14日,據澳門總督照會,本日下午6時,香山縣差役二人攜帶傳票來澳門宜安公司,拘傳本國人葉侶珊赴香山縣衙質詢。澳督並稱“在本國境內拘傳本國人,無論因何事故,實屬有礙於本國主權”。據法國領事照會稱,法國天主堂在前山置買山地一段,被澳門土豪富商葉侶珊招人盜葬。香山縣查,該地與澳門鏡湖醫院義地毗連,是否越占盜葬,應雙方按照地契勘丈。但香山知縣葛肇蘭就葉侶珊案稱只差人到前山西瓜浦查勘,並“始終無票差往澳門傳葉侶珊之事”,否認派差役赴澳門拘人。葉侶珊已加入葡籍,故澳督稱本國人。《明清時期澳門問題檔案文獻匯編》第3冊《葡國公使白朗谷為請查照澳門界內華人票傳葉侶珊事致總理衙門外務部事務奕劻照會》,第570頁;《外務部為澳門界內票傳葉侶珊一案已據粵督電複葡國公使白朗谷照會稿》,第571頁;《外務部為據粵督電稱葉侶珊一案並未飭差往澳傳人事複葡國公使白朗谷照會稿》,第576頁。

光緒三十二年(1906年1月25日─1907年2月12日)7月14日,澳門、氹仔、路環簽鋪票生意批給華商孔泳裳、黃大經承充開辦。承充人有權開設鋪票廠四間,開收鋪票,並可將四廠或其中一二廠與他人分設。合同規定每月開票至多不得逾六次,每次開票之時,承充人應擇一開闊之公共地,在華人神廟前如康公廟或媽閣廟,以為每次開票之所。開票之時,所有人皆可在場觀看,以示公允。澳門華政廳亦須派出委員親臨監視。簽鋪票又稱鋪票,屬於一種選字博彩的方式,與山票的博彩方法大同小異。買票者在120個店鋪名之中,任揀10個投買,故稱鋪票。鄭觀應亦稱:“鋪票,一百二十字中僅猜買十字。”《澳門政府憲報》1906年7月14日第28號。《澳門政府憲報》1906年7月14日第28號。《鄭觀應集》下冊《致廣州兩粵廣仁善堂董事徐君樹堂書》,第400頁。

宣統二年(1910年2月10日─1911年1月29日)7-8月,發生路環慘案。先是,在5月5日晚,以梁意華為首的路環海盜將新寧縣東坑等三鄉學童18名綁架,勒索3.5萬元贖金。鄉中父老先稟告兩廣總督袁樹勳,袁因“澳界尚未勘定,既不能照會澳督往拿,承認為彼之屬地;又未便派兵往緝,致啟交涉。”正在籌辦之際,事主又稟求澳督往拿。7月12日淩晨4時,澳門總督馬奎斯遂派遣兩支部隊——以上尉阿吉亞爾(Aguiar)為首的45名陸軍和在中尉阿爾比諾‧里巴斯(Albino Ribas da Silva)率領下的氹仔及路環小分隊進攻路環。由於海盜的抵抗,葡兵被擊斃數人,炮台亦為佔據。澳督聞訊後,又增派一炮兵部隊,“澳門”號炮艦以及由巡捕司令、上尉馬丁斯‧馬德拉率領105名巡捕亦前來增援。然而,葡兵屢為匪黨所敗,複死傷多人,乃於l3、14等日,調集水陸各軍全力合攻。因路環各村民人為盜所挾,不願遷避,導致炮擊損傷人物不計其數。至7月17日,105名“唐娜阿美利亞(D.Amélia)”號巡洋艦上士兵在中尉卡瓦略‧布蘭登(Carvalho Brandão)的率領下在路環島登陸。7月18日,“祖國”號炮艦及“澳門”號炮艦炮擊華人海盜陣地。7月19日,剿匪大軍全面出擊至路環九澳地方。許多海盜於前天夜間乘暴風雨竄逃,多人喪生。救出18名人質,其中成人7名,兒童11人及另外40余被海盜俘獲者。10月12日,根據1910年10月12日公佈的法令,6月24日為澳門節日。在路環,7月13日為“路環戰役紀念日”。11月,開庭審判路環犯有綁架罪的海盜,判以20年流放監禁。據當時有消息稱:葡兵此次並非剿匪,實系剿民,不過借題發揮耳。洋兵轟毀村鄉,慘斃多命,均是無辜良民。至於賊匪,其兇狠者逃走殆盡,擒獲者不過一二餘黨。而第二次剿過路環匪之葡兵,仍留住該島約有百名,並未退出。粵督為此電請外務部要求撤退路環葡兵,“此次剿匪,雖由事主所請,然事前並未知照,事後華兵商往會剿,彼又固拒。澳門界務未定,路環難認為葡屬地。按照中葡條約第二款內載,未經定界以前,一切事宜彼此均不得有增減改變之事,現葡擅向路環用兵。不合條約者一。華人居住西洋屬地,生命財產照約應由葡官保護,況路環並未屬葡,該處居民雖不乏與匪交接之人,而安分良民亦尚不少。此次葡人剿匪,不分良莠,悉將居民轟毀,華人生命財產損失甚巨。不合條約者二。葡人從前駐守路環之兵只十餘名,葡使稱匪已肅清,前剿匪之兵自願全退。乃續派葡兵留駐該島,竟有百名之多,大背不得增減之約。不合者三。現粵民與葡感情最惡,此次路環居民被葡兵焚殺,民情更為憤激。而葡人增兵駐守,顯為強佔路環張本,與日後議界尤多窒礙”。路環慘案發生後,全國人民無比憤慨,紛紛要求政府廢除條約收回澳門。清政府鑒於群眾強烈要求,再派駐法大使劉式訓赴里斯本,再次提出劃界談判問題,但此事最後不了了之。《香山旬報》,粵督為葡人剿匪事佈告各省電文,第67期,第67—68頁;《香山旬報》,葡兵攻過路環詳志,第66期,第49—52頁;《申報》1910年7月25日《葡兵炮攻過路環海盜詳情》;《申報》1910年8月1日《葡兵搜圍海盜之尾聲》;《申報》1910年8月2日《葡兵攻擊過路環海盜余聞》;《申報》1910年8月25日《粵督電請撤退路環葡兵》;施白蒂:《澳門編年史:20世紀(1900-1949)》,第42—46頁。

民國元年(1912年1月1日-1912年12月31日)7月14日,海軍軍官咩路.馬楂度結束署理澳督職務,改由炮兵軍官美珊枝(Aníbal Augusto Sanches de Miranda)繼任。馬楂度,葡萄牙人,1910年12月17日履新,在任期間曾發生1911年“浚海交涉”事件,其態度極為強硬。任內成立澳門歷史上第一個由政府出面組織的對澳門體育進行監管的行政機構-澳門運動會委員會,並頒佈了澳門歷史上第一份關於發展體育運動的正式官方文件,在澳門體育發展史上具有劃時代的意義。後來的咩路.馬楂度街(Rua de Álvaro de Melo Machado)便為紀念此人而命名。《中華民國元年拱北口華洋貿易情形論略》(1913年3月28日),載莫世祥等編譯:《近代拱北海關報告匯編(1887-1946)》,第280頁。按:澳門美珊枝街即以紀念其人而命名。施白蒂:《澳門編年史:20世紀(1900-1949)》,第46頁;《澳門政府憲報》1911年1月7日第1號;湯開建:《澳門近代體育的形成與發展》,載《澳門史新編》,第944-945頁。

民國四年(1915年1月1日─1915年12月31日)7月14日,澳門國課官傳知已承買新開亞美打利卑盧馬路地段各業主認定其地段:第一段:148. 70平方米,李次黃、李少俊;第二段:45. 50平方米,李載生;第三段:22. 90平方米,黎登狀師;第四段:152. 40平方米,黃桓侯;第五段:332. 30平方米,張泉;第六段:135平方米,梁興記;第七段:102. 43平方米,盧耀周;第八段:206. 78平方米,林癸酉、譚三、黃照、梁樞;第九段:200平方米,義和;第十段:53. 40平方米,陳漢;第十一段:46. 92平方米,黃子秋;第十二段:20. 25平方米,張泉;第十三段:30平方米,李弼;第十四段:113. 52平方米,路義士.路令嗉分.化冷咕(Luís Lorenso Francisco);第十五段:40. 70平方米,宋子明、路義士.晏多尼.化冷咕(Luís António Francisco);第十六段:76. 92平方米,林全;第十七段:33. 8平方米,陳燕東;第十八段:57. 60平方米,殷理基.諾拉斯古.施離華(Henrique Nolasco Silva);第十九段:360. 76平方米,潘壽堂;第二十段:119. 46平方米,阮譽華;第二十一段:99. 60平方米,麥明;第二十二段:61. 18平方米,文瑞田;第二十三段:61. 20平方米,范文華(即港源有堂)。《澳門政府憲報》1915年7月14日第29號,第461頁。

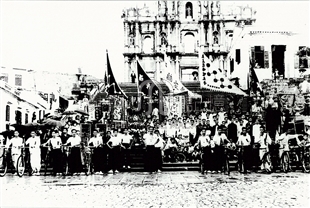

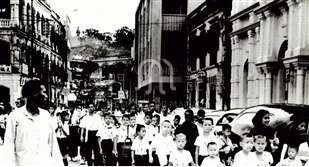

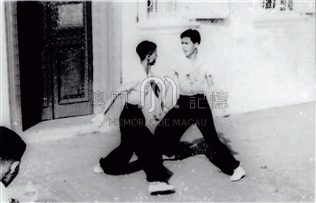

陸昌,原籍香山縣(今屬中山市)石岐,生於澳門。澳門美術界知名人士。[2] 抗戰期間,陸從澳門來到廣州灣(今湛江),從事戲院廣告工作;抗戰勝利後,回到澳門工作。妻子蔡華嘉是雷州徐聞人,陸作為湛江人的“半子”,一直視湛江為自己的第二故鄉。 改革開放後,陸夫婦經常返回湛江,他不僅非常關心“故鄉”文化藝術事業發展,同時不遺餘力地引進外資、架設經濟建設橋樑來開發湛江。他主持澳門中天有限公司與湛江日報社合資,舉辦“天采分色影版有限公司”,不斷引進印刷技術和設備,提高生產效率;在徐聞開發區經營房地產企業,為湛江經濟建設作出一定的貢獻。 陸積極支持湛江文化事業發展,尤其是美術方面活動,不僅親自組織畫展,每次舉辦重大藝術活動,他都積極參加。慶祝建國40周年之際,湛江舉辦大型美術作品展覽,陸抱病從澳門趕來參加,他的精神令大家十分感動。 《湛江鄉情》出版以後,陸一直關注這份新生刊物的成長,給予大力的支援和贊助,不但捐贈費用,而且對雜誌封面和彩頁的分色、製版和印刷,都給予大力幫助,使刊物品質不斷提高。 除長期擔任澳門美術協會會長外,陸擔任澳門特別行政區籌備委員會委員、基本法諮詢委員會委員、特區行政長官選舉委員會委員和特區政府第一屆推選委員會委員,肩負重任,社會活動頻繁。同時,他長期擔任廣東省政協常委,建言獻策,參政議政,盡心盡力,把畢生精力貢獻社會。 陸無微不至地關心當地勞工子弟和一些弱勢群體。在澳門回歸前歲月裡,他為這些勞苦大眾、低薪階層人士盡心盡力,多次促成勞工子弟學校教職員工訪問湛江,與“故鄉”人士交流和溝通,有力推動兩地文化、教育事業發展。 1984年11月,陸夫婦回到湛江,遇見一位人稱“澳門嬸”的硇洲農婦,她當年逃避日本鬼子來到廣州灣,流落在湛江40多年,一直無法與澳門親人聯繫。陸夫婦和同伴回澳門後,根據“澳門嬸”提供的一些線索,幾經周折,終於為她找到親人,使這位老人感動不已。香港《文匯報》、澳門《大眾報》都報導此事。 60年來,陸任職於澳門美術協會,一直關心著澳門社會發展和繁榮。澳門回歸後,更著力關注澳門社會的和諧發展,積極推動文化藝術事業。20世紀50年代始,他邀集畫友組成“駱駝美術組”,動員和組織不少教師、學生、工人參加進步的文化藝術活動。當時,澳葡當局勾結從大陸潰退的國民黨殘餘勢力,對進步群眾恐嚇、威脅、阻撓和迫害,他們不屈不撓,每年“十一”都行動起來,克服經費、物質等重重困難,搭建起既有內容,又富美感的“慶祝國慶”牌樓,充分體現澳門同胞的愛國熱情。 這些巨型牌樓,矗立街頭,莊嚴肅穆,氣勢磅礴;入夜燈光輝煌,彩旗招展,吸引成千上萬市民注目致敬。“國慶到,去澳門睇牌樓”,成為香港人的一種時尚。儘管澳門美術界人士經濟都不充裕,但都爭著出錢出力,尤其是颱風季節,常常風雨交加,更是困難重重。在美工、木工、棚工通力合作下,每年“十一”,巨大的牌樓都矗立在澳門的街頭,成為澳門同胞熱愛祖國的一個有力見證。 幾十年後,陸與當年澳門國慶大會牌樓美術組的人員聯歡敘舊時,大家都異口同聲稱讚:美協的輝煌成就,與陸及其他前輩的堅持和努力密不可分。 在陸的領導下,澳門美術協會長期堅持熱愛祖國、服務社會的宗旨,旗幟鮮明地團結澳門美術界人士,為繁榮本地文化而創作,推動整個社會文化藝術事業不斷發展。同時,陸不斷開拓交流領域,擴寬視野,除鄰近兩廣、海南外,遠及北京、遼寧、陝西、新疆、雲南以至西藏,都留下他們的足跡。 1995年9月,陸夫婦應邀到拉薩參加西藏自治區成立30周年慶祝典禮。之後,他幾次與美術界同仁進入西藏。當時他年逾古稀,患有高血壓等多種疾病,他不顧個人安危,到海拔數千米的西藏高原地區寫生、創作,用自己的畫筆酣暢淋漓地展示祖國的雪域風情。多年來,他不停地創作西藏風情畫卷,並聯繫和組織西藏畫家到澳門舉辦“西藏雪域高原畫展”,竭力促進兩地文藝界互助交流活動。 為此,西藏自治區人民政府給陸頒發第一屆西藏珠穆朗瑪文藝榮譽獎,這是澳門同胞獲此殊榮的第一人。同時,陸被聘擔任西藏自治區美協名譽主席、自治區對外文化交流協會理事。 陸為澳門文化藝術的發展作出傑出的貢獻,得到澳門的同胞和國內人士的敬重,更得到特區政府及前澳葡政府的充分肯定。2001年12月19日,澳門特別行政區政府向陸頒發文化功績勳章,表彰他一生殫精竭慮為澳門和內地文化藝術事業作出的巨大業績。 陸擔任澳門美術協會會長、廣東省政協常委、湛江市海外聯誼會理事。他畢生從事藝術創作,他的畫作無論山水人物、花鳥蟲魚,技術嫺熟,筆法高超,在行內外都有很高的評價。但他從不驕不躁,虛懷若谷。雖在藝術上達到很高的造詣,仍然不斷學習,努力探索,博采眾家之長,精益求精。他在社會上享有很高的威望,不僅在澳門,乃至周邊地區,在他的推動下,加強聯繫,密切交流,澳門美協發展成為推動澳門美術運動的主要力量。 2006年7月14日,陸在澳門鏡湖醫院病逝,終年83歲。 《澳門日報》社長、治喪委員會副主任李鵬翥說:“陸昌先生一生愛國愛澳,窮畢生精力推動澳門文化藝術的發展,幾十年來與美術界人士肝膽相照,風雨同路,無愧於藝術良心,是一位真誠的愛國人士、著名的社會活動家、澳門文化美術界的耆宿。” [1]《緬懷濠江陸“畫翁”》,載“湛江新聞"網,2008年7月20日,http://zjphoto.yinsha.com/file/200610/2006101218324292.htm。 [2]《港澳大百科全書》編委會:《港澳大百科全書》,廣州:花城出版社,1993,第813頁。 [3]《陸昌》,載“中國收藏網",2012年10月18日,http://artist.socang.com/Info/9460.html。

2022年6月18日,澳門爆發新一波社區疫情,進入即時預防狀態。澳門自7月11日零時至18日進入“相對靜止”狀態,其後再延長至7月23日。這段期間暫停所有非必要的工商業公司和場所運作,包括賭場與建築地盤等也要停工,市民如非必要亦要留在家中,違者可被處以最高兩年徒刑。這段期間,澳門非封城也不是禁足,一些人仍然需要上班,市民如有必要原因仍可外出,是處於一種相對靜止的狀態。“相對靜止”首日共作出超過一千宗勸喻,主要是涉及在公共地方跑步、在公園閒坐等,其次是外出時沒佩戴好口罩、沒佩戴符合規定的口罩,而遛放寵物也不被允許。到“相對靜止”踏入第三日,警方已經檢控了19宗違反防疫措施罪的案件,涉及外出無佩戴口罩、佩戴不符合標準的口罩或非必要外出。

更多

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入