历史知识大比拼得奖结果出炉!每位得奖者可获 “中西合璧古地图” 澳门通双卡套组。澳门记忆团队已透过得奖者注册会员时登记之流动电话号码,以短讯形式发送得奖通知,再次感谢会员们的支持和参与!

>>立即查看得奖名单

“当年鬼火肆焚村,父老相传白日昏。太息胡麈终不靖,龙田知有几家存?”“民族英雄迹已陈,沈冢亚米賸孤坟。前山城外花空发,谁过龙田解忆君?”右诗二首见《两行堂诗钞》,题云:“己酉春日(1909宣统二年),游二龙泉,道经龙田村遗址,兼怀沈米。”龙田村,在昔之澳城墙外,望厦村南,琴山护其东,龙泉流其下,迺濠镜墺半岛中之一小村落。桑蔴鸡犬,田舍相望,原属我国旧治者。攷龙田村之得名,相传由于宋朝之堪舆名家赖布衣而起。自从赖氏弃官浪游,追寻风水,沿江西南下,来至广东,则见龙脉分为二支:其一支派趋向香港附近之宝安县属,因名之曰“九龙”;另一支派趋向濠镜墺之莲峰山下,只见冈陵环蜷,陇亩阡陌,因名之曰“龙环”及“龙田”云。按龙田村,即今之文第士街附近一带地区,自罗利老马路迤北,至雅廉访马路以南,东依松山山麓,西向菲利喇亚美打大马路。其地盘低陷,田亩环绕之,村民凿井耕田,原亦一世外桃源也。自从佛郎机入居澳门,寖且越界开路,焚寮建楼,不过半世纪,沧海桑田,今已变成洋场十里矣。昔日之龙田村,虽迺一小村落,惟是茅寮木屋,短垣低瓦,有民居百余户,小街陋巷,盘曲纵横于其间。福神直街中贯南北,为村中主要街道。其他如:龙田石街、十字巷、坑渠巷、猫巷、高家围等,左右交织,各路相通。村之四周,虽乏闸门围墙以防闲,但有竹篱木栅为围界限。村口处,有一福德祠,一双大灯笼,两行高脚牌,庙貌庄严古朴。庙前旷地则大树成荫,石几参差陈置,景致幽闲,为村人耕余之休息地。庙傍凿一大井,井水清洌,村人汲食于斯。村后山泉,有大龙泉,二龙泉,两泉汇流成涧,村人洗濯灌溉,皆赖此泉也。四周田地约有四顷余,菜花稻浪,终岁青葱,村人固衣食无缺,与世无争者也。不图狡邻虎视,渐且蚕吞,数十年间,全村改观,无人认识矣。攷龙田村旧址,据《澳门市街名册》载称:“龙田村,此名系指原日一村落,大略位于现在飞良绍街、罗沙达街、巴士度街及文第士街之一部。龙田村街,系现在文第士街原名。文第士街,由士多纽拜斯大马路,即飞良绍街附近起,至亚马勒马路,即圣母坟场与鲍斯高学院之间,及螺丝山对面止。福神直街,原座落现已取消之龙田村内,十字巷附近。该村当日位置系在罗沙达街、巴士度街、飞良绍街及文第士街之一部份之间,现已不存。”龙田村,居濠镜半岛之中,原属我国香山县土地。根据《新修香山县志》纪事编云:“查龙田望厦各村内,计税田四顷有奇,历年均在香山县税契,有案可稽。”我国之神圣土地,固不容外人侵犯者,讵于清朝道光二十八年,澳葡兵头亚马勒氏竟由澳门城墙之水坑尾门,辟一马路经龙田村背后,直出马交石、黑沙环而达关闸,因此龙田村后之田园土地,悉遭蹂躏;琴山及金钟山之坟墓,亦多被掘毁,后来致酿成沈米事件也。据林谦《退思斋杂录》曾载云:“……开驰道于东望洋山,山多居民坟墓,夷勒起迁,迁者给洋银一两四钱,不从者夷之,弃残骸于海,民大嗟怨,遂有沈志亮郭金堂之事。”案东望洋山,原名琴山,在龙田村之背后;金钟山,在龙田村之北,即今之鲍斯高学校原址,现已铲平矣。据《香山县志》续编云:“金钟山,在龙田村,形如覆钟,与望厦普济禅院相对如案,中多坟墓。咸丰季年,澳夷又平毁作路,山之旧形,已不复存。”龙田村,自从沈米事件发生后,满清官吏庸懦,竟任人攫去,更辟马路,编立门牌焉。据杨文骏《查覆澳门新旧租界情形疏》称:“查龙田村民房一百余家,系光绪五年占去,将村左村后两处,改造马路。光绪九年,编入西洋户籍,设立门牌。”龙田村自从设立门牌,编入澳门户籍后,澳葡富人如文第士、罗沙达、飞良绍、巴士度等,则渐渐以贱价向村人收买砖瓦房舍,每间备价不过白银三几十两,交易后即促其搬迁;至于篷寮木屋,则由当局每间补价一两几钱,勒令徙去,实行巧取豪夺。惟是穷苦大众,一失栖所,即难为家,故迁徙维艰,遂致迁延岁月,直至光绪三十三年,仍有三十余家,无法迁徙者。是时当局派救火员,携备梯、斧、火水等物,强令各户人丁将家具杂物迁出,然后将篷寮木屋浇以火水,可怜贫户,尽付一炬!据《香山县志》纪事编称:“光绪三十三年,葡欲增辟马路,焚龙田村民居三十余家,逼迁家具,违者被殴;事后略补屋价,托名购取。居人迁徙流离,莫名其苦,今龙田村已为墟矣。”又据民国二年,广州、香港、澳门人士设立勘界维持会,向外交部呈明勘界事略,亦有云:“……此外尚有逼勒龙田村民,焚烧屋宇情事……”见“梁燕荪先生年谱”上编。龙田村之木屋居民,因是流离失所,逼得迺在大炮台脚,即大三巴牌坊山上,结寮以居,俨然如村焉。后来遭遇火灾,焚毁一空。当局为整饬市容起见,不许再建,迺尽将其徙置台山,初时亦只是茅寮木屋耳,一旦失火,又肇焚如。后来慈善家于一九二八年,为之发起筹建砖屋,是为巴波沙坊。现在该坊住户,不少本为龙田村乡民也。嗣是龙田村乡民,富有者,则移居望厦村中;贫乏者,则徙置大三巴山上,渐且迁徙一空,只賸下庙宇两间:一为武帝庙,一为福德祠;又社坛两个:一为永兴社,一为建隆社。永兴社坛在村北,建隆社坛在村南,武帝庙在村中,福德祠在村口。昔人迷信,对神权非常重视,以故当年龙田村中,每届关帝神诞,武帝庙前,必演奏八音,异常热闹。而每年二月土地神诞,福德祠前亦必舞狮烧炮,间或演木偶戏数天,以娱大众,村中农民竟视为年中最高兴之日子。自从村民被迫迁徙,澳葡焚村后,庙宇社坛,俱为拆毁,但村人仍不能忘怀其护村之灵神。迺情商望厦坊众,并得普济禅院拨出寺傍空地,于光绪三十四年,集资重建。再在望厦村内,筑回庙宇,一连两间,仍将旧时龙田村庙内之关帝及土地神像,迁来此间供奉。至于坊间之永兴、建隆两社坛,亦得观音古庙许可,安置于庙前空阶,将原日之神社石碑,排列竖立,结坛供祀,以迄于今。白云变苍狗,沧海易桑田,昔日之乡闾田舍,无复旧观,现在洋楼行列,马路纵横,不再有人认识龙田村之遗址矣。只留得在望厦之武帝庙及福德祠两位神像,供人凭吊;永兴社坛及建隆社坛两块古碑,足为龙田村之历史纪念物而已。龙田村之地盆,原本下陷田间,低于村傍之道路及寻,所以昔日入村,便要沿着田驳斜下者,自澳葡勒令村民迁徙后,遂将整村之田地填高,与村之前后道路平衡,至是平原一片,渐且草色芊芊,并与塔石之青草地联成一幅大广场,当时之葡兵操练于斯;学童蹴球于斯;所以迺有“操兵地”,或“蹴球场”之称焉。据汪慵叟之《澳门杂诗》有云:“荷兰园下兵房有蹴球场,亦时于此赛马。”即指此也,其咏蹴球场诗云:“昔有戏马台,后世迺无闻,此地开广场,草色春氤氲,蹴踘亦古法,体育舒劳筋,树的相督校,汗走犹欣欣,兵固不可逸,习勤岂具文。”及至一九一八年间,澳葡当局又将此广场,划作民房马路,首于场中辟一路线,最初称为“龙田村街”,而孙中山先生之胞兄孙薇,首在该区筑洋楼花园乙座,是即现在文第士街之孙府也。后来该区渐辟马路,续增楼宇,成为富人之住宅区,而澳葡追念当年以贱价收买龙田村屋之葡人所谓丰功伟绩,遂以各葡人之名以名其街。更为抹煞龙田村之痕迹起见,因此迺将最初取名为龙田村街之街名。改为文第士街,以资纪念,至如飞良绍街,巴士度街,罗沙达街等,悉由此故而取名者也。龙田村街之孙府,型式原甚简朴,迺孙中山先生之胞兄孙薇德彰所筑,因孙中山先生身委国事,不治家人生产者也。一九三零年八月十三日凌晨,澳葡火药局爆炸,该座楼宇波连倒坍,后得政府补置,始行建回,成为各国游客到澳时,瞻仰孙中山先生之遗址。盖孙中山先生在生时,只尝一履其地,但其原配卢夫人则长居于此,至终天年。孙府之傍,辟一园地,中间竖立孙中山先生铜像。查该铜像,迺孙中山先生当年日本友人梅屋庄吉所赠者。梅屋庄吉曾铸就孙中山先生铜像两具:其一置于孙中山先生故乡翠亨村,余一则安置于此。孙府已于一九五九年四月一日,改为孙中山先生纪念馆,其中陈列者均为饶有历史性之孙中山先生遗物,手稿、著述、照片等,公开任人参观。据传闻说:“该座巍峨轩敞之两层建筑物,前身原为孙中山先生故居,曾为其后人典去。迨后由台湾当局,备价一十九万余元赎回。加以修葺。除内部间格大事装置外,外型及屋傍之园地,暨孙中山先生铜像,仍保原状云。”龙田村地区,其初本与澳门夷城隔离,各成乡市,两不干连者。一六二二年六月二十一日,荷兰舰队强袭澳门,由㓥狗环登陆,绕道龙环村,直出龙田村,在二龙泉处为山谷溪涧所阻,正拟涉渡直扑澳城,讵被澳葡炮台击中其火药车,死伤枕藉,迺大败于此。后来澳葡为纪念此次胜利,就在二龙泉山涧之傍,竖立一个石十字架,是为澳葡最初在龙田村经营之始。攷大龙泉、二龙泉,两道山泉都在龙田村辖内之琴山(今人称为松山,葡人则称为东望洋山)上。该泉水自山上涓涓流下,汇成山涧,濯缨濯足,任凭村人,原一升平境界也。相传一八一四年,最初来华传道之基督教牧师马礼逊,为其第一个中国基督教徒蔡高洗礼,即在此二龙泉处云。据《蔡高先生传略》称:“马礼逊鉴蔡高先生之诚,知其信心已坚,迺携之登小山,即今澳门之东望洋山。郁苍松荫密,清泉滔滔之处,马氏祷曰;让基督宝血涤尔罪,坚圣灵感尔心,愿尔为中国他日丰收之初实,为忆兆得救者之模!祷毕,取水加额,洗礼迺成。时一八一四年七月十四日也。”一八四八年,澳葡兵头亚马勒氏,在龙田村背后辟一马路,当时尚平架一度石桥,横跨山涧,桥下水声淙淙者,此为澳葡第二次涉夺龙田村地区也。龙泉附近之坑谷田地,后为澳葡神甫亚美打以贱价收购,辟作花苑别墅,卒改作澳葡兵头行辕,又称兵头花园。龙田村后之驰道,当初虽由亚马勒兵头辟莱开路,但不过只具雏模。迨经沈米事件后,澳葡更为恣緃,于一八九八年,由澳葡工程师雅寮努尼士设计,将该路筑成康庄大道,称为士多纽拜斯大马路,道左更竖立一枝战胜荷兰纪念碑;寖且将前时所树之石十字架除去,辟成得胜花园,作为风景名胜区焉。在得胜花园与兵头花园间,龙田村后山区域,更筑有澳葡炮兵营房,兵头花园后座之旧行辕,则改作军火储藏库,凿附连之二龙泉山洞,存贮枪炮弹药,致有演成火药库爆炸惨剧。一九三零年八月十三日凌晨五时,兵头花园军火储藏库背后存贮弹药之山洞,传因天气酷热,弹药突然发生爆炸,隆隆两声,全澳震动。虽远至市中心区之窗户玻璃,亦多被震碎;兵头花园附近一带之马路房屋,更被炸成废墟,兵头花园全座无存,文第士街之孙府亦殃及池鱼,为之倒塌,现在之纪念馆,迺后来政府补置重建者耳。该次火药库爆炸,不只为龙田灾区之一场浩劫,抑亦澳门有史以来之一次大惨剧也。龙田村自从清朝光绪五年被占去后,觊觎者于村左村后,首辟马路,继以廉值收购户地,进而纵火焚村迫迁,后更掘金钟山坭,填龙洼地,村民之田园埋没,死者之庐墓为墟,经过多年窃据经营灭名毁界,变成十里洋场,使过其地者,无复认识当年之龙田村;寖且连龙田之名,亦不复记忆耳。卅年前,有人以龙田二字名其所经营之戏院,是亦有心人也欤!龙田舞台,粤剧院也。开办于一九二五年间,昙花一现,不过两年即歇业矣。该院地址,在菲利喇亚美打大马路与柯高大马路之转角处。该处虽不属昔日之龙田村区,但面对龙田旧地,最易使人枨触,取名龙田,义至善也。龙田舞台,原迺卢氏花园之东北角地,惟在菲利喇亚美打大马路另开门户,装置舞台,辟为戏院,由富商卢廉若经营。初时只演粤剧,常聘省港澳各班主演,如人寿年班、大罗天班等。以澳中粤剧戏院不多,该院虽远离市区,观众亦挤拥异常。后因难聘粤剧名班,致改放电影以为号召。惜地小座稀,虽满座收入亦不多,故渐觉支持不易,终至歇业耳。该址现改建洋楼,而龙田之名,更无人复忆也。龙田村北之金钟山,多为村人之祖先茔冢。一八四八年时,澳葡兵头亚马勒辟驰道于龙田村后,路线所经,迺将该山之坟墓平毁,村人大愤,思谋报复。时有龙田村农民沈亚米者,闻其出而杀之,遂酿成轰动一时之沈米案件。据《香山县志》之《沈志亮传》纪称:“沈志亮,名米,以字行。先世福建人,贸迁来澳门,遂家于前山寨南之龙田村。生而倜傥,慷慨尚义。道光十六年英夷辟驰道,毁居民冢墓,灭骸骨,和议成,复大辟之,酷甚于前民,畏夷莫敢争,愬官置不问。志亮先墓亦受害,思所以报之,谋之其乡荐绅鲍俊、赵勋、梁玉祺。鲍俊谋之总督徐广缙。徐曰:此诚可恶。鲍还以告志亮,乃与同志郭金堂、吴某数人,怀刃伺之。夷酋素负勇,尝与异国战,去一手,获胜,抵澳门,举手言曰:身出没波涛锻炼,兵火所到,必克,扫荡一清,只手尚用不尽也。又出入皆以兵从,志亮等,自春徂秋,不得间。久之,益无忌,尝偕西洋夷数骑出。志亮曰:可矣。乃使或为贩鱼,或为鬻果蔬,弛担于道,若观驰马者。金堂又以野卉盈束置于道,马闻香,不肯前。日将夕,天且风,马腾尘眯目、志亮遂出番字书投夷酋,酋俯接而视,遂出刈刀钩其颈堕马。酋手枪负痛未及施,志亮遂断其首;以夸示其手也,并断其手,埋诸山场之外。金堂杀其从者,诸夷疾驰入关。金堂宣言于众曰:此鬼罪大恶极,故我官府百姓欲得而甘心,余弗问也。诸夷惴惴不敢出驰马,十三行皆震慴。华人闻者,莫不欢呼相庆。夷稍定,奸人嗾之诣军门,索杀人者。制府欲弗许,恐开兵衅,欲以死囚代。奸人又惎之索酋首为证,制府不得已,趣鲍劝之出。志亮与金堂发所埋首与手,行至省,赴有司,即下狱。金堂语志亮曰:尔有母无子,不如我,争自认,而卒坐志亮。制府恐民变,昏后即弃市,金堂论遣戍,时道光二十八年某月日也。鲍见制府,制府语鲍曰:吾挥泪斩之,今犹鸣咽不已也。卹其母千金,闻者冤之。凡冢墓之受害者,其子孙墓祭日,必先望空拜志亮,后遂立庙祀之,以金堂诸人配享。”

顺治十二年(永历九年/1655年2月6日-1656年1月25日)7月14日,荷兰东印度公司正式组团出使中国。巴城总督马特索科尔(Joan Maetsuyker)以彼得•高雅(Pieter de Goyet)为正使,雅各布•凯瑟尔(Jacob Keyzer)为副手。使团包括两名商人,六名书记,一名管事,一名医生,两名通事,一名鼓手共16人,携带价值1362173.7荷兰盾的货物,分乘“高克尔克( Kouckercke )”号和“贝鲁门道尔( Bloemendael )”号两艘商船从巴达维亚城出发。8月16日经十字门外洋绕过澳门,8月18日到达珠江口。虽然这艘荷兰船当时并未经过澳门,但他们的使团画家约翰•尼霍夫(Johan Nieuhof)还是从别人那里听了许多关于澳门的介绍:“多少年来被当作亚洲最大商业城的澳门,建筑在出水很高的岩石上;除北面以外,其城墙为海所包围,北面连接一条狭窄的陆地,所以一边是海,另一边是山区,难以攻占。环绕它的海并不深,所以没有停泊大船的港口。这个城的大炮比别处略胜一筹,大炮的价格适当,做成了大宗买卖,因为这些大炮被认为是全印度最好的,用中国和日本的铜铸造,输送到四面八方。陆地一侧仅有两座修筑在两个小山头上的炮台,但足以防御任何入侵。在这个地方,葡人取得了中国的允许,修盖房屋和居住,不久人口大增,以商业闻名。葡人从海路把大批欧洲和印度货物运到澳门和中国,同时从中国运回货物。澳门葡人还得到中国人的同意,可以一年两次到广州城去参加集市,进行交易买卖,然后把各种丰富的货物转运到澳门。海关簿册上登载了该地商业兴盛时他们进出口的数量:出口了300多箱各种丝绸,每箱150匹;还从那里运走2500锭金子,每锭重15盎司;同时从那里出口800磅麝香,此外还有大量的金丝线、上等亚麻布、生丝、宝石、珍珠等等。” Peter Auber, China: An Outline of its Government, Laws and Policy, pp. 86-87;程绍刚译注:《荷兰人在福尔摩沙:1624-1662》,第469、490页;詹姆士,奥朗奇(James Orange)编著《中国通商图:17-19世纪西方人眼中的中国》第7节《澳门》第197页。

康熙十三年(1674年2月6日-1675年1月25日)7月14日,葡萄牙王室为了摆脱严重的海内外财政和经济危机,亟待重建税收管道,巴西烟草专卖就成为国王解决财政、经济危机的一个途径。1674年,在里斯本设立“烟草管理委员会”,由一名主席和四名高等法院法官领导,所有成员都由王室任免。专卖烟草在葡属印度地区的销售最初针对东非、印度、印尼群岛直至中国这个范围内的葡萄牙殖民定居点和当地居民,从18世纪后半叶开始,澳门烟草经营的主要目标转变为扩大中国市场,激发烟草和鼻烟的需求量和销售额。烟草委员会委任两名葡属印度烟草督察常驻果阿,作为商业代理。烟草,为1492年哥伦布船队经过圣萨尔瓦多(São Salvador)岛时发现的一种植物,他见到许多当地土著人嘴里含着一团燃烧的植物叶子,一口口喷著烟雾,哥伦布当时将这座岛命名为多巴哥(Tobago)岛,故吸食的烟草也被称为多巴哥,后西班牙文“tabaco”及中文“淡巴菰”、“淡肉果”均由此而来。在16世纪下半叶和17世纪初,烟草在葡萄牙人和西班牙人与亚洲的贸易和接触过程中传播开来。葡萄牙人将巴西的烟草带到印度和亚洲其他地方,而西班牙人则从墨西哥将烟草带进菲律宾与中国。在明万历历时,烟草即传入中国。刊行于1611年的姚旅:《露书》卷10《错篇》称:“吕宋国出一草‘淡巴菰’,一名‘醺’,以火烧一头,以一头向口,烟气从管中入喉,能令人醉,且可避瘴气,有人携漳州种之,今反多于吕宋。”中国人至明末已普遍有吸烟的习惯,张介宾(字景岳):《景岳全书》称:“烟草自古未闻,近我明万历1时,出于闽广之间,自后吴楚地土皆种植之,今则西南一方,无分老幼,朝夕不能间也。”(转引赵学敏:《本草纲目拾遗》卷1《烟草火》,第25页。)索萨:《澳门与葡属印度:殖民地治理、行政官及商业——以烟草为例》,载《澳门史新编》第2册,第517—518页。

雍正七年(1729年1月29日-1730年2月16日)7月14日,澳门议事会承认欠仁慈堂白银6000两。在繁荣的时代,议事会聘用了佛兰芒人雅各布.德尔蒙特(Jacob Van Dermond)作为本市首席医师和外科医生,每年薪俸500元。本应设有自己的药房并免费出诊。他能力不强,加上是异国人,举止欠雅,导致众人对他的不满情绪。遂将其解雇。故议事会医生一职遂空缺至1731年。雅各布.德尔蒙特医生与一位叫埃斯佩仑莎.赛希丽娅(Esperança Cecília)的澳门姑娘结婚,并于1727年6月18日生下一子,取名为查尔斯.奥古斯丁(Charles Augustin)。1732年,妻子去世后,雅各布.德尔蒙特带着儿子回到巴黎。儿子在巴黎也从事医学专业,后来成为巴黎大学外科教师。查尔斯•奥古斯丁博士后来创办和领导了《医学通报》,编写了巨著《健康字典》,写有一本提倡异族通婚的著作:《改善人种方法之试验》。 施白蒂:《澳门编年史:16—18世纪》,第114—115页;Manuel Teixeira, Macau no Séc. XVIII, pp.314—315;董少新:《形神之间——早期西洋医学入华史稿》,第102页。

乾隆八年(1743年1月26日-1744年2月12日)4月18日,乔治•安森指挥的“百夫长”号在澳门洋面经过半年时间修整,决定出发寻找西班牙国王的大帆船进行打击。出洋后,行抵小吕宋洋面[马尼拉海峡西南的圣埃斯皮里图角(Cape Espírito Santo)],遇大吕宋巡哨兵船,两相攻杀,并将大吕宋船抢掳。被掳的船是由阿卡普尔科至马尼拉航线上最著名和最有经验的葡萄牙人热罗尼莫•蒙特罗(Jerónimo Monteiro)为船长的西班牙大帆船“科巴东加圣母(Nuestra Señora de Cobadonga)”号。当时这艘大船正从墨西哥把价值1313843枚西班牙八雷阿尔银元的白银和35862盎司的银器运往马尼拉。西班牙船的桅杆和帆缆已毁坏,船体受到150次攻击,很多中弹处均在船水线处,因此,船身进水颇为严重;“百夫长”号的前桅、桅杆和船首的斜桅受损较大,帆缆遭彻底破坏,船体亦受到15次攻击。西班牙方面有58人死亡,英方仅死亡两人。两艘受伤的战船均无法继续前行,遂又漂回到广东洋面。7月11日,英船与其拖带的西班牙船抵达澳门洋面。由于“百夫长”号船上载有船员300余人,还有吕宋船俘虏492人,而船上口粮缺乏,7月14日,乔治•安森派舢板小船赴省城,恳请就近买食,并移泊内海以避风涛。当时两广总督策楞不明事实真相,准备调发兵船驱逐夷船。时任东莞县令的印光任担心扩大事态,激生他变,所以阻止了策楞的军事行动,自己亲乘小舟并带翻译一人去调查事情原委并与英人谈判。了解事情真相后,印光任即禀告策楞,控制英人的粮食和修船工匠,逼英人交出所掳之西班牙人。英国酋领无奈,为了修复破船和获得粮食,只好答应印光任的条件,将492名西班牙俘虏交给清政府。清政府又将西班牙人转交澳门夷目,有便船时送他们回国。获得生路的西班牙人欢欣鼓舞,共庆更生。两广总督策楞遂“很客气和礼貌地接见了”乔治•安森,“还赏赐了乔治•安森希望得到的一切东西”。英船于7月20日移泊四沙。事后,乾隆皇帝于9月21日还专门下谕旨,要求广东省加强海防,防止此类事件再发生。最后该西班牙大船在澳门出售。12月15日,乔治•安森启程返回英国。乔治•安森在澳门期间,曾为葡萄牙商船在澳门大量出现而大发感慨,更令他感到震惊的是澳门华人海外贸易的能力:他们有本事与马尼拉的西班牙人达成更为可观的贸易,用大量贵重商品、以高昂的价格换取银币或银条。马士:《东印度公司对华贸易编年史》第1卷,第285—286页;《明清时期澳门问题档案文献汇编》第1册《广州将军策楞等奏闻英国被风哨船飘至澳门已令移泊四沙折》、《谕内阁著该部行文广东省督抚须协力同心加强海防不得贻误公务》,第194—196页;袁枚:《小仓山房文集》续集卷34《庆远府知府印公传》;印光任、张汝霖:《澳门记略》卷上《官守篇》。Glyndwr William, Documents Relating to Anson's Voyange Round the World, 1740—1744, London: Navy Records Society, 1967, pp.222—224.(此文由金国平先生翻译。此处所载西班牙俘虏数为492人,袁枚书作500人,中文澳门档案作290余人,《澳门记略》作299人。)《英国舰队指挥官乔治•安森阁下环球远航记》,载《航海与旅行文集》第1卷,第345页,转自杰弗里•C.冈恩:《澳门史》第2章,第42页。

清嘉庆十年(1805年1月31日─1806年2月17日)7月14日,夷人晏嗲礼时在夷船“喞辰”号上,将华人水手陈亚连戳伤后,即用船装载回澳门,在医人庙医治不效,次日身死。凶犯晏嗲礼时被石工李亚五、邱永干等拿获,解交议事会羁禁。晏嗲礼时企图以赔偿死者家属一笔款而私了此案。但款项刚付出,就有人向香山县令彭昭麟报案,彭昭麟多次下令要求澳门议事会交出凶犯。但屡经官府催促,澳门葡萄牙人都未将凶手交出。马士(H.B. Morse):《东印度公司对华贸易编年史》第3卷,第13页称晏嗲礼时是葡萄牙船上的暹罗水手,并非葡萄牙人。马士:《东印度公司对华贸易编年史》第3卷,第13页称“啷辰”号是一艘领有执照的葡萄牙鸦片船。《清代澳门中文档案汇编》上册《香山知县彭昭麟为提讯戳伤民人陈亚连致死凶蕃晏嗲礼时事行理事官札》,第337页。

清道光十八年(1838年1月26日─1839年2月13日)7月l4日,葡萄牙女王玛丽亚二世陛下颁布敕令,命令海军和海外事务秘书厅知会澳门圣若瑟修院院长若阿金·雷依德(Joaquim José Reide)神父和当时尚在“新旅行者”号船上的葡萄牙驻华使团团长,务必要尽力学习中文,学习科学知识,设法进入中国并进行传教。女王建议使团对澳门的中文翻译机构善加利用。同时还下令澳门圣若瑟修院中文教师江沙维致力于翻译工作,由葡萄牙政府出资将译文刊印。女王还要求圣若瑟修院设立中国珍品博物馆,凡属珍品和有收藏价值的书籍悉加收藏。16日,女王再颁布敕令,修订和补充14日的敕令,澳门中文翻译的作品改在澳门印刷,除要求建立一座博物馆外,还要求建立一个植物园,主要栽种中国人使用的中草药。《海外委员会公报》最新法律第1卷(1831—1851),第52—53页,转自安文哲:《葡萄牙汉学回顾》,载《文化杂志》第32期,1997年。施白蒂:《澳门编年史:19世纪》,第68页。

同治六年(1867年2月5日─1868年1月24日)7月14日夜,在北纬13度45分和东经112度20分的海面,澳门富商塞尔卡尔子爵的商船“吉多(Jeddo)”号上发生了一桩血案:晚上11时左右,一个中国水手用刀先杀死一名菲律宾舵手,后又相继杀害了船长普里莫‧桑托斯(Primo dos Santos)、二副瓦莱里奥‧雷米迪奥(Valério dos Remédios)和三副马沙度(Machado)。老水手长马塞多‧努内斯(Macedo Nunes)虽未受到伤害,但惨案的刺激使他变成了疯人。与此同时,船头的菲律宾籍水手也受到了若干中国人的袭击。而船上运载的其他65位中国旅客对此所发生的惨案无动于衷。直到8日,英轮“维雷德斯(Vreitas)”号前来救援这艘停泊数日的货船时才知道发生了血案,两名中国嫌疑人被逮捕,“吉多”号船被拖往香港。施白蒂:《澳门编年史:19世纪》,第168页。

光绪二十八年(1902年2月8日─1903年1月28日)7月14日,据澳门总督照会,本日下午6时,香山县差役二人携带传票来澳门宜安公司,拘传本国人叶侣珊赴香山县衙质询。澳督并称“在本国境内拘传本国人,无论因何事故,实属有碍于本国主权”。据法国领事照会称,法国天主堂在前山置买山地一段,被澳门土豪富商叶侣珊招人盗葬。香山县查,该地与澳门镜湖医院义地毗连,是否越占盗葬,应双方按照地契勘丈。但香山知县葛肇兰就叶侣珊案称只差人到前山西瓜浦查勘,并“始终无票差往澳门传叶侣珊之事”,否认派差役赴澳门拘人。叶侣珊已加入葡籍,故澳督称本国人。《明清时期澳门问题档案文献汇编》第3册《葡国公使白朗谷为请查照澳门界内华人票传叶侣珊事致总理衙门外务部事务奕劻照会》,第570页;《外务部为澳门界内票传叶侣珊一案已据粤督电复葡国公使白朗谷照会稿》,第571页;《外务部为据粤督电称叶侣珊一案并未饬差往澳传人事复葡国公使白朗谷照会稿》,第576页。

光绪三十二年(1906年1月25日─1907年2月12日)7月14日,澳门、氹仔、路环签铺票生意批给华商孔泳裳、黄大经承充开办。承充人有权开设铺票厂四间,开收铺票,并可将四厂或其中一二厂与他人分设。合同规定每月开票至多不得逾六次,每次开票之时,承充人应择一开阔之公共地,在华人神庙前如康公庙或妈阁庙,以为每次开票之所。开票之时,所有人皆可在场观看,以示公允。澳门华政厅亦须派出委员亲临监视。签铺票又称铺票,属于一种选字博彩的方式,与山票的博彩方法大同小异。买票者在120个店铺名之中,任拣10个投买,故称铺票。郑观应亦称:“铺票,一百二十字中仅猜买十字。”《澳门政府宪报》1906年7月14日第28号。《澳门政府宪报》1906年7月14日第28号。《郑观应集》下册《致广州两粤广仁善堂董事徐君树堂书》,第400页。

宣统二年(1910年2月10日─1911年1月29日)7-8月,发生路环惨案。先是,在5月5日晚,以梁意华为首的路环海盗将新宁县东坑等三乡学童18名绑架,勒索3.5万元赎金。乡中父老先禀告两广总督袁树勋,袁因“澳界尚未勘定,既不能照会澳督往拿,承认为彼之属地;又未便派兵往缉,致启交涉。”正在筹办之际,事主又禀求澳督往拿。7月12日凌晨4时,澳门总督马奎斯遂派遣两支部队——以上尉阿吉亚尔(Aguiar)为首的45名陆军和在中尉阿尔比诺‧里巴斯(Albino Ribas da Silva)率领下的氹仔及路环小分队进攻路环。由于海盗的抵抗,葡兵被击毙数人,炮台亦为占据。澳督闻讯后,又增派一炮兵部队,“澳门”号炮舰以及由巡捕司令、上尉马丁斯‧马德拉率领105名巡捕亦前来增援。然而,葡兵屡为匪党所败,复死伤多人,乃于l3、14等日,调集水陆各军全力合攻。因路环各村民人为盗所挟,不愿迁避,导致炮击损伤人物不计其数。至7月17日,105名“唐娜阿美利亚(D.Amélia)”号巡洋舰上士兵在中尉卡瓦略‧布兰登(Carvalho Brandão)的率领下在路环岛登陆。7月18日,“祖国”号炮舰及“澳门”号炮舰炮击华人海盗阵地。7月19日,剿匪大军全面出击至路环九澳地方。许多海盗于前天夜间乘暴风雨窜逃,多人丧生。救出18名人质,其中成人7名,儿童11人及另外40余被海盗俘获者。10月12日,根据1910年10月12日公布的法令,6月24日为澳门节日。在路环,7月13日为“路环战役纪念日”。11月,开庭审判路环犯有绑架罪的海盗,判以20年流放监禁。据当时有消息称:葡兵此次并非剿匪,实系剿民,不过借题发挥耳。洋兵轰毁村乡,惨毙多命,均是无辜良民。至于贼匪,其凶狠者逃走殆尽,擒获者不过一二余党。而第二次剿过路环匪之葡兵,仍留住该岛约有百名,并未退出。粤督为此电请外务部要求撤退路环葡兵,“此次剿匪,虽由事主所请,然事前并未知照,事后华兵商往会剿,彼又固拒。澳门界务未定,路环难认为葡属地。按照中葡条约第二款内载,未经定界以前,一切事宜彼此均不得有增减改变之事,现葡擅向路环用兵。不合条约者一。华人居住西洋属地,生命财产照约应由葡官保护,况路环并未属葡,该处居民虽不乏与匪交接之人,而安分良民亦尚不少。此次葡人剿匪,不分良莠,悉将居民轰毁,华人生命财产损失甚巨。不合条约者二。葡人从前驻守路环之兵只十余名,葡使称匪已肃清,前剿匪之兵自愿全退。乃续派葡兵留驻该岛,竟有百名之多,大背不得增减之约。不合者三。现粤民与葡感情最恶,此次路环居民被葡兵焚杀,民情更为愤激。而葡人增兵驻守,显为强占路环张本,与日后议界尤多窒碍”。路环惨案发生后,全国人民无比愤慨,纷纷要求政府废除条约收回澳门。清政府鉴于群众强烈要求,再派驻法大使刘式训赴里斯本,再次提出划界谈判问题,但此事最后不了了之。《香山旬报》,粤督为葡人剿匪事布告各省电文,第67期,第67—68页;《香山旬报》,葡兵攻过路环详志,第66期,第49—52页;《申报》1910年7月25日《葡兵炮攻过路环海盗详情》;《申报》1910年8月1日《葡兵搜围海盗之尾声》;《申报》1910年8月2日《葡兵攻击过路环海盗余闻》;《申报》1910年8月25日《粤督电请撤退路环葡兵》;施白蒂:《澳门编年史:20世纪(1900-1949)》,第42—46页。

民国元年(1912年1月1日-1912年12月31日)7月14日,海军军官咩路.马楂度结束署理澳督职务,改由炮兵军官美珊枝(Aníbal Augusto Sanches de Miranda)继任。马楂度,葡萄牙人,1910年12月17日履新,在任期间曾发生1911年“浚海交涉”事件,其态度极为强硬。任内成立澳门历史上第一个由政府出面组织的对澳门体育进行监管的行政机构-澳门运动会委员会,并颁布了澳门历史上第一份关于发展体育运动的正式官方文件,在澳门体育发展史上具有划时代的意义。后来的咩路.马楂度街(Rua de Álvaro de Melo Machado)便为纪念此人而命名。《中华民国元年拱北口华洋贸易情形论略》(1913年3月28日),载莫世祥等编译:《近代拱北海关报告汇编(1887-1946)》,第280页。按:澳门美珊枝街即以纪念其人而命名。施白蒂:《澳门编年史:20世纪(1900-1949)》,第46页;《澳门政府宪报》1911年1月7日第1号;汤开建:《澳门近代体育的形成与发展》,载《澳门史新编》,第944-945页。

民国四年(1915年1月1日─1915年12月31日)7月14日,澳门国课官传知已承买新开亚美打利卑卢马路地段各业主认定其地段:第一段:148. 70平方米,李次黄、李少俊;第二段:45. 50平方米,李载生;第三段:22. 90平方米,黎登状师;第四段:152. 40平方米,黄桓侯;第五段:332. 30平方米,张泉;第六段:135平方米,梁兴记;第七段:102. 43平方米,卢耀周;第八段:206. 78平方米,林癸酉、谭三、黄照、梁枢;第九段:200平方米,义和;第十段:53. 40平方米,陈汉;第十一段:46. 92平方米,黄子秋;第十二段:20. 25平方米,张泉;第十三段:30平方米,李弼;第十四段:113. 52平方米,路义士.路令嗉分.化冷咕(Luís Lorenso Francisco);第十五段:40. 70平方米,宋子明、路义士.晏多尼.化冷咕(Luís António Francisco);第十六段:76. 92平方米,林全;第十七段:33. 8平方米,陈燕东;第十八段:57. 60平方米,殷理基.诺拉斯古.施离华(Henrique Nolasco Silva);第十九段:360. 76平方米,潘寿堂;第二十段:119. 46平方米,阮誉华;第二十一段:99. 60平方米,麦明;第二十二段:61. 18平方米,文瑞田;第二十三段:61. 20平方米,范文华(即港源有堂)。《澳门政府宪报》1915年7月14日第29号,第461页。

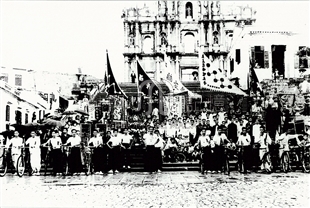

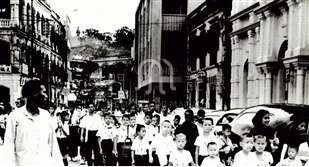

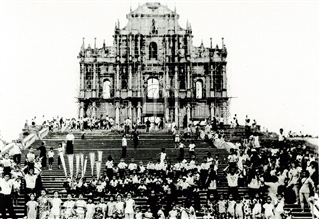

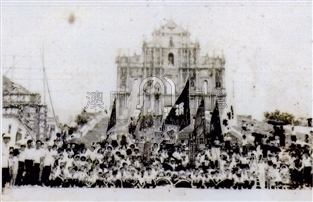

陆昌,原籍香山县(今属中山市)石岐,生于澳门。澳门美术界知名人士。[2] 抗战期间,陆从澳门来到广州湾(今湛江),从事戏院广告工作;抗战胜利后,回到澳门工作。妻子蔡华嘉是雷州徐闻人,陆作为湛江人的“半子”,一直视湛江为自己的第二故乡。 改革开放后,陆夫妇经常返回湛江,他不仅非常关心“故乡”文化艺术事业发展,同时不遗余力地引进外资、架设经济建设桥梁来开发湛江。他主持澳门中天有限公司与湛江日报社合资,举办“天采分色影版有限公司”,不断引进印刷技术和设备,提高生产效率;在徐闻开发区经营房地产企业,为湛江经济建设作出一定的贡献。 陆积极支持湛江文化事业发展,尤其是美术方面活动,不仅亲自组织画展,每次举办重大艺术活动,他都积极参加。庆祝建国40周年之际,湛江举办大型美术作品展览,陆抱病从澳门赶来参加,他的精神令大家十分感动。 《湛江乡情》出版以后,陆一直关注这份新生刊物的成长,给予大力的支援和赞助,不但捐赠费用,而且对杂志封面和彩页的分色、制版和印刷,都给予大力帮助,使刊物品质不断提高。 除长期担任澳门美术协会会长外,陆担任澳门特别行政区筹备委员会委员、基本法咨询委员会委员、特区行政长官选举委员会委员和特区政府第一届推选委员会委员,肩负重任,社会活动频繁。同时,他长期担任广东省政协常委,建言献策,参政议政,尽心尽力,把毕生精力贡献社会。 陆无微不至地关心当地劳工子弟和一些弱势群体。在澳门回归前岁月里,他为这些劳苦大众、低薪阶层人士尽心尽力,多次促成劳工子弟学校教职员工访问湛江,与“故乡”人士交流和沟通,有力推动两地文化、教育事业发展。 1984年11月,陆夫妇回到湛江,遇见一位人称“澳门婶”的硇洲农妇,她当年逃避日本鬼子来到广州湾,流落在湛江40多年,一直无法与澳门亲人联系。陆夫妇和同伴回澳门后,根据“澳门婶”提供的一些线索,几经周折,终于为她找到亲人,使这位老人感动不已。香港《文汇报》、澳门《大众报》都报导此事。 60年来,陆任职于澳门美术协会,一直关心着澳门社会发展和繁荣。澳门回归后,更着力关注澳门社会的和谐发展,积极推动文化艺术事业。20世纪50年代始,他邀集画友组成“骆驼美术组”,动员和组织不少教师、学生、工人参加进步的文化艺术活动。当时,澳葡当局勾结从大陆溃退的国民党残余势力,对进步群众恐吓、威胁、阻挠和迫害,他们不屈不挠,每年“十一”都行动起来,克服经费、物质等重重困难,搭建起既有内容,又富美感的“庆祝国庆”牌楼,充分体现澳门同胞的爱国热情。 这些巨型牌楼,矗立街头,庄严肃穆,气势磅礴;入夜灯光辉煌,彩旗招展,吸引成千上万市民注目致敬。“国庆到,去澳门睇牌楼”,成为香港人的一种时尚。尽管澳门美术界人士经济都不充裕,但都争着出钱出力,尤其是台风季节,常常风雨交加,更是困难重重。在美工、木工、棚工通力合作下,每年“十一”,巨大的牌楼都矗立在澳门的街头,成为澳门同胞热爱祖国的一个有力见证。 几十年后,陆与当年澳门国庆大会牌楼美术组的人员联欢叙旧时,大家都异口同声称赞:美协的辉煌成就,与陆及其他前辈的坚持和努力密不可分。 在陆的领导下,澳门美术协会长期坚持热爱祖国、服务社会的宗旨,旗帜鲜明地团结澳门美术界人士,为繁荣本地文化而创作,推动整个社会文化艺术事业不断发展。同时,陆不断开拓交流领域,扩宽视野,除邻近两广、海南外,远及北京、辽宁、陕西、新疆、云南以至西藏,都留下他们的足迹。 1995年9月,陆夫妇应邀到拉萨参加西藏自治区成立30周年庆祝典礼。之后,他几次与美术界同仁进入西藏。当时他年逾古稀,患有高血压等多种疾病,他不顾个人安危,到海拔数千米的西藏高原地区写生、创作,用自己的画笔酣畅淋漓地展示祖国的雪域风情。多年来,他不停地创作西藏风情画卷,并联系和组织西藏画家到澳门举办“西藏雪域高原画展”,竭力促进两地文艺界互助交流活动。 为此,西藏自治区人民政府给陆颁发第一届西藏珠穆朗玛文艺荣誉奖,这是澳门同胞获此殊荣的第一人。同时,陆被聘担任西藏自治区美协名誉主席、自治区对外文化交流协会理事。 陆为澳门文化艺术的发展作出杰出的贡献,得到澳门的同胞和国内人士的敬重,更得到特区政府及前澳葡政府的充分肯定。2001年12月19日,澳门特别行政区政府向陆颁发文化功绩勋章,表彰他一生殚精竭虑为澳门和内地文化艺术事业作出的巨大业绩。 陆担任澳门美术协会会长、广东省政协常委、湛江市海外联谊会理事。他毕生从事艺术创作,他的画作无论山水人物、花鸟虫鱼,技术嫺熟,笔法高超,在行内外都有很高的评价。但他从不骄不躁,虚怀若谷。虽在艺术上达到很高的造诣,仍然不断学习,努力探索,博采众家之长,精益求精。他在社会上享有很高的威望,不仅在澳门,乃至周边地区,在他的推动下,加强联系,密切交流,澳门美协发展成为推动澳门美术运动的主要力量。 2006年7月14日,陆在澳门镜湖医院病逝,终年83岁。 《澳门日报》社长、治丧委员会副主任李鹏翥说:“陆昌先生一生爱国爱澳,穷毕生精力推动澳门文化艺术的发展,几十年来与美术界人士肝胆相照,风雨同路,无愧于艺术良心,是一位真诚的爱国人士、著名的社会活动家、澳门文化美术界的耆宿。” [1]《缅怀濠江陆“画翁”》,载“湛江新闻"网,2008年7月20日,http://zjphoto.yinsha.com/file/200610/2006101218324292.htm。 [2]《港澳大百科全书》编委会:《港澳大百科全书》,广州:花城出版社,1993,第813页。 [3]《陆昌》,载“中国收藏网",2012年10月18日,http://artist.socang.com/Info/9460.html。

2022年6月18日,澳门爆发新一波社区疫情,进入即时预防状态。澳门自7月11日零时至18日进入“相对静止”状态,其后再延长至7月23日。这段期间暂停所有非必要的工商业公司和场所运作,包括赌场与建筑地盘等也要停工,市民如非必要亦要留在家中,违者可被处以最高两年徒刑。这段期间,澳门非封城也不是禁足,一些人仍然需要上班,市民如有必要原因仍可外出,是处于一种相对静止的状态。“相对静止”首日共作出超过一千宗劝喻,主要是涉及在公共地方跑步、在公园闲坐等,其次是外出时没佩戴好口罩、没佩戴符合规定的口罩,而遛放宠物也不被允许。到“相对静止”踏入第三日,警方已经检控了19宗违反防疫措施罪的案件,涉及外出无佩戴口罩、佩戴不符合标准的口罩或非必要外出。

更多

尊敬的“澳门记忆”会员,您好!

感谢您长期以来对“澳门记忆”文史网的支持与信任。为持续优化会员服务质量与保障会员权益,本网站将自2025年4月28日起正式实施新版的《服务条款》。敬请各位会员详阅修订后之条款,有关内容可于以下查阅:

您已详细阅读并同意接受该等《服务条款》修订内容。

若您对本次更新有任何疑问,欢迎随时与我们联系。

感谢您一如既往的支持与信任,“澳门记忆”文史网将持续为您提供更安心、便捷的会员服务。

“澳门记忆”文史网 敬启

发布日期:2025年4月28日

使用说明

检视全站索引

“AND”,为缩小检索范围,表示前后搜索项之间的 “交集”;

“OR”, 为扩大检索范围,表示前后搜索项之间的 “联集”;

“NOT”,为排除不相关的检索范围 ,“AND NOT”表示第二个搜索项,在检索范围将被排除。

已经有澳门记忆帐号了? 登入