望德堂位於昔日澳門城外,是早期澳門痳瘋病人居住之地,1568年賈尼勞主教在此修建痳瘋院,並設立小教堂,即望德堂的前身。

今日所見望德堂在1886年改建而成。後來,痳瘋病院遷往路環,有關建築已被拆卸改建。

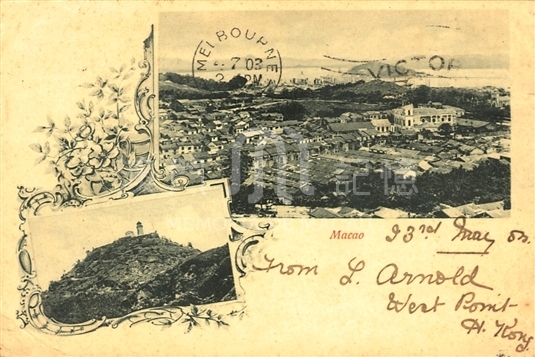

從右上圖中可窺見,1886年在澳督羅沙任內改建後的望德堂屹立於平房之中,也可窺見聖美基墳場中的聖彌額爾教堂已建成。

關聯資料

更新日期:2019/11/18

望德堂位於昔日澳門城外,是早期澳門痳瘋病人居住之地,1568年賈尼勞主教在此修建痳瘋院,並設立小教堂,即望德堂的前身。

今日所見望德堂在1886年改建而成。後來,痳瘋病院遷往路環,有關建築已被拆卸改建。

從右上圖中可窺見,1886年在澳督羅沙任內改建後的望德堂屹立於平房之中,也可窺見聖美基墳場中的聖彌額爾教堂已建成。

更新日期:2019/11/18

崇禎十年(1637年1月26日─1638年2月13日)本年,重建望德堂,改木質結構為石質結構。門前有一座高大的十字架,其石基腳上刻有葡文:Crux de Sperança a No. 1637(意為“希望十字架”,1637年)。郭永亮:《澳門香港之早期關係》第5章《澳門早期教堂》,第56—57頁。

重建望德堂

瘋堂廟,原名辣撒拉堂St. Lazarus.又名望德堂,惟在中國古文獻中,則稱發瘋寺。據《澳門紀略》載稱:“東南城外,有發瘋寺,內居瘋蕃,外衛以兵,月有廩。”按所謂城外者,指香山城外東南之澳門也。故《香山縣誌》亦有云:“東南城外別為麻瘋寺。”瘋堂廟,原是座落在舊日澳城牆外之華屬地區,所以利便華人進教及禮拜也,故又稱進教寺。其附近區域,多為華籍教徒聚居之所,故該區亦稱進教圍。該教堂亦被認為華人之教堂。攷瘋堂廟,創建於一五六九年間(明朝隆慶三年),迺澳門天主教之首任主教賈尼勞(Dom Belchior de Carneiro)所設立者。據葡人朱薩士之《澳門史 (Historico de Macau)》載稱:“澳門首任主教賈尼勞,於一五六九年時,曾在該地設立一所麻瘋院,以為麻瘋病人留醫之所,並於院側附設一間小教堂,名為辣撒拉堂云。”案葡文辣撒拉亦即麻瘋之意,不過教堂內供奉者為聖母望德,華人惡麻瘋之名不雅,故改稱為聖母望德堂焉。又據方豪著之《中西交通史》有云:“自嘉靖三十七年(一五五八),至隆慶三年(一五六九)之間,耶穌會士已駐澳門,並著手建造小教堂三所,即聖安多尼堂,聖母望德堂,及聖老楞佐堂也。”所以瘋堂廟,與花王廟,風信廟之歷史悠久,實互相伯仲者也。瘋堂廟,自從羅馬教皇額我略十三世於一五七六年一月二十三日,宣佈將澳門陞為天主教主教區後,曾一度將該廟充作澳門主教之座堂。據《澳門三百年(Macau Na Epoca da Restauração)》稱:“澳城牆外,有天主教堂名‘辣撒拉’者,於一六三三年時,被定為傳教之主堂。蓋當時澳中尚有許多要進教者,正待照顧云。”因此,瘋堂廟至今仍擁有崇高威權,每逢新任主教蒞澳就職時,必先到瘋堂廟領取法杖,然後始認為有權行使其職責云。攷瘋堂廟傍,原來之聖母望德修院,兼收容麻瘋病人者,早經澳門葡人將其遷往路環附近之九澳,遺蹟已不可尋;但今瘋堂新街及瘋堂斜巷等地,想必當是瘋人院之舊址也。現瘋堂廟前,只留有一個聖母望德石十字架,架下碑石,刻著“望德十字架,一六三七年立”之拉丁文字。該十字架,迄今已逾三百餘年歷史,足供遊客之摩挲,作攷古之佐證者也。昔汪兆鏞有詠瘋堂詩,其句云: “瘋蕃亦修齋,豈足歆明神,吹萬自不同,縵縵皆迷津。”

瘋堂廟—望德聖母堂

天啟二年(1622年2月10日─1623年1月30日)在大廟頂(又稱大堂前地)建成新主教座堂,葡人稱聖伯多祿堂(Igreja de S.Pedro),華人稱為大堂(lgreja de Sé)或“大廟”。為澳門教區主教辦公之地,故陸希言稱:“聖安多尼、聖老楞佐,皆統於聖伯多祿。”先是,1576年澳門主教區初成立時,署理主教賈尼勞即以望德聖母堂為主教辦公之所,故在大堂修建之前,望德堂為澳門第一座主教座堂,據稱,當時的主教座堂是一座很小的木板搭建的小教堂。大堂建成後,新堂為磚石建構,正面為花崗石建造,上尚有凸型石刻拉丁文:SS.M.V.Mariae Nascenti,意為“獻給童貞瑪麗亞誕生”。該堂奉祀聖伯多祿,故又稱“聖伯多祿堂”。Maria Regina Valente, Igrejas de Macau, p.24. 陸希言:《澳門記》。王文達:《澳門掌故》,第113頁。林家駿:《澳門教區歷史掌故文摘》,第17頁。郭永亮:《澳門香港之早期關係》第5章《澳門早期教堂》,第44頁。印光任、張汝霖的《澳門記略》卷下《澳蕃篇》稱:“大廟者,夷人始至澳門所建也,在澳之東南。”此記錄為誤。葡人始至澳門時並無“大廟”。大廟實建於1622年。祝淮的《新修香山縣誌》卷4《海防附澳門》稱:大廟在澳東南,即望人寺。”祝淮修志時,這時的主教堂早已建成,不在望人寺(望德堂),以望人寺為主座教堂是1622年之前的事。

新主教座堂大堂建成

| 人物: | 羅沙(Rosa, Tomás de Sousa)(澳督) |

| 時間: | 清後期(1845-1911年) |

| 約1890年 | |

| 地點: | 澳門半島--望德堂區 |

| 若翰亞美打街 | |

| 望德堂 | |

| 西墳馬路 | |

| 聖美基墳場 | |

| 聖彌額爾小堂 | |

| 關鍵字: | 教堂 |

| 宗教建築 | |

| 聖美基墳場 | |

| 聖彌額爾教堂 |

| 資料來源: | 利冠棉、林發欽:《19-20世紀明信片中的澳門》,澳門歷史教育學會,2008, 第86頁。精裝ISBN 978-99937-927-1-0;平裝ISBN 978-99937-927-0-3 |

| 藏品所有人: | 利冠棉 |

| 數位作品提供者: | 澳門歷史教育學會 |

| 權限範圍: | 利冠棉授權澳門基金會使用。如需使用有關資料,需徵得有關版權實體的同意。 |

| 系列: | 明信片中的澳門--澳門教堂 |

| 語種: | 中文 |

| 英文 | |

| 葡文 | |

| 資料類型: | 圖片 |

| 明信片 | |

| 黑白 | |

| 郵戳 | |

| 筆跡 | |

| 鳥瞰圖 | |

| 電子資料格式: | TIF, 1622x1081, 11.67MB |

| 登錄號碼: | p0007140 |

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)