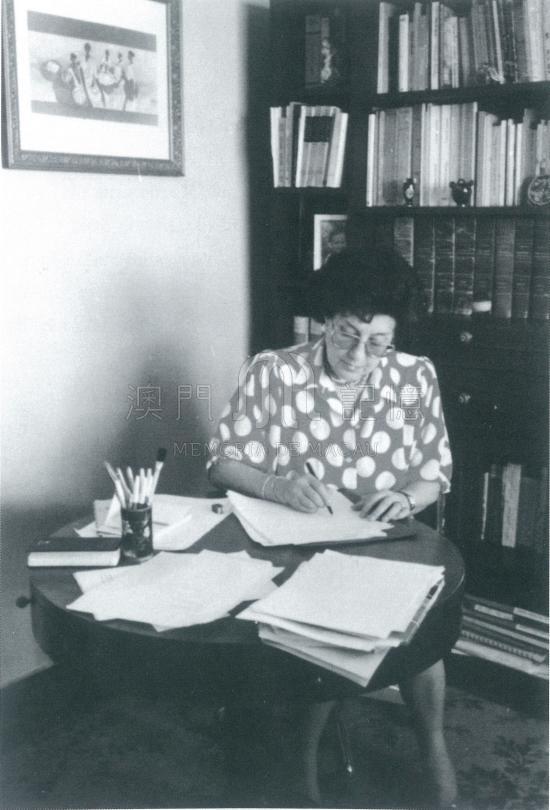

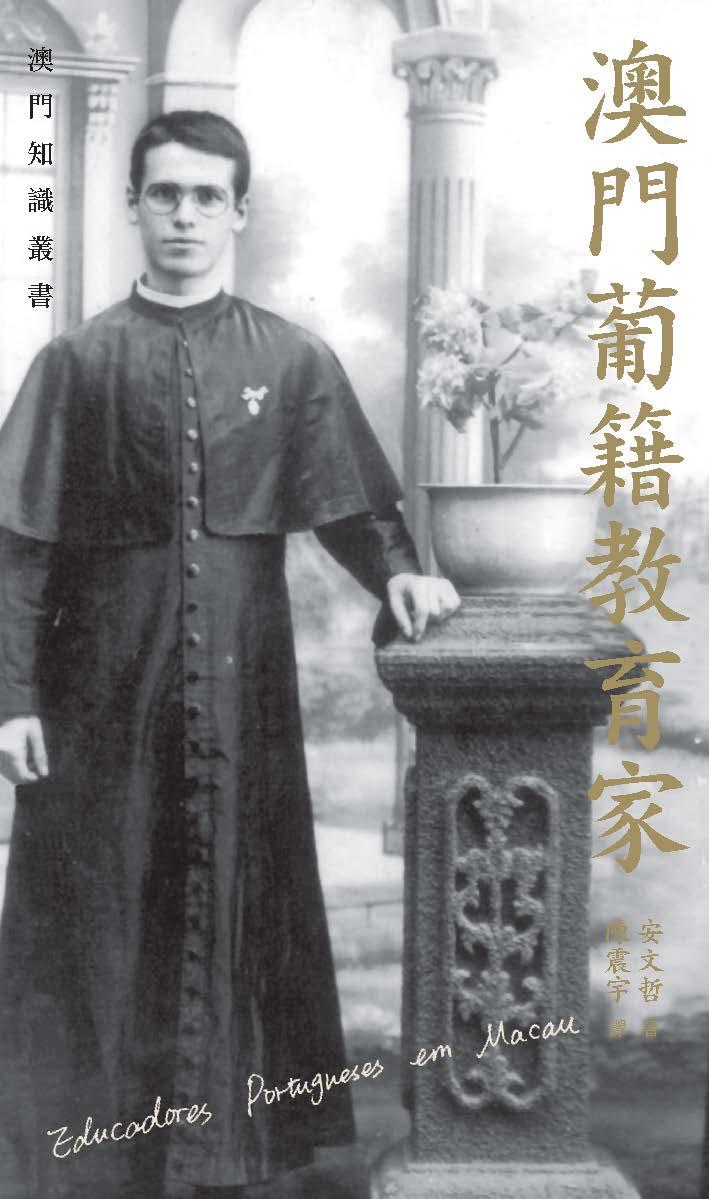

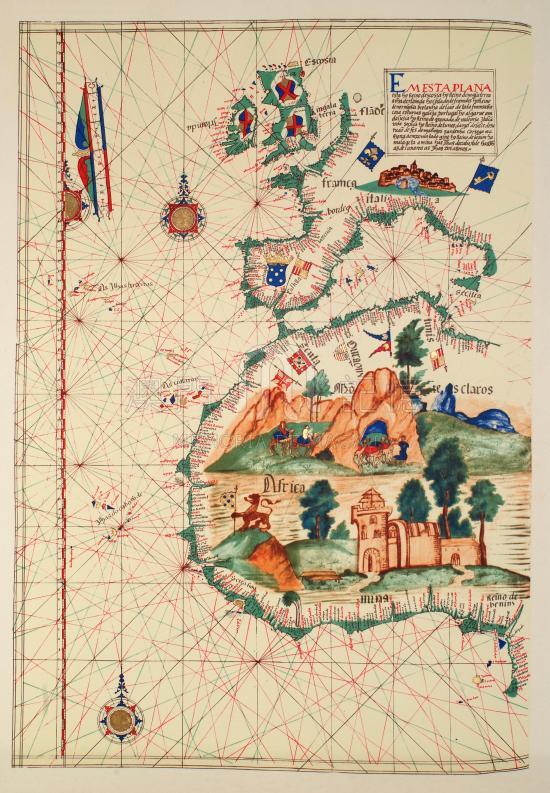

圖1 白妲麗

白妲麗1925年1月30日出生於萊里亞(Leiria)市,1949年取得科英布拉大學古典語言學學士學位。同年,與剛剛畢業的醫生、澳門土生葡人青年白德雅(José Marcos Batalha)【1】共諧連理,8月雙雙來到澳門。

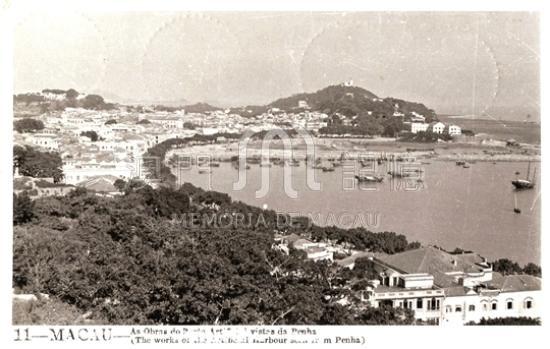

對於一位剛剛結婚,同時又剛剛從古典語言學專業畢業的葡籍姑娘來說,遠東、中國和澳門的文化和歷史面貌究竟是怎樣的?葡萄牙人總是認為,澳門遠離整個海外屬地問題的利益中心,故而關於這個地方的消息和資料十分貧乏。用白妲麗的話就是:

中國,這個傳奇的國家為我帶來了愛。事實上,只有她才能把如同我這樣既無宏圖大志,亦無掙錢意欲的葡萄牙女孩帶到這遙遠的地方⋯⋯如果把我最初幾年在澳門寫給家人和朋友的信件複製出來的話,如今能成為一冊厚厚的文獻,說明一個當年只通過賽珍珠(Pearl Buck)和綠蒂(Pierre Loti)的愛情小說瞭解東方的少女是如何突然在一個相當不同的現實中生活的。

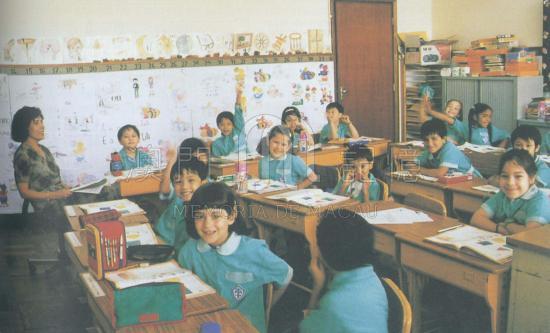

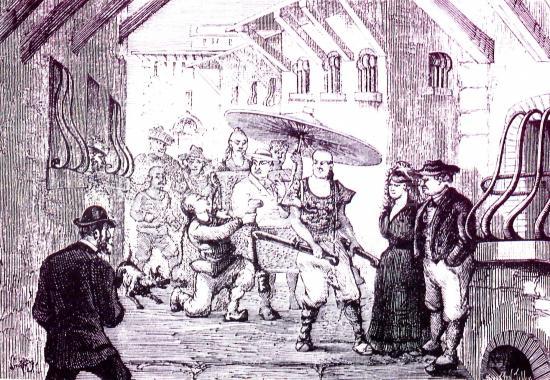

在澳門,華人學校數目非常之多,從幼兒教育到初、高中教育應有盡有,受教育的人數非常之多。在早上8 點和11 點半吃午飯的時間(華人學校的作息時間一般與我們的不同),所有街道上都是多如螻蟻的華人學生。這些學生身着頗具特色的藍色布裙或長褲及白色襯衣,手中拉着帶有輪子的書包或藤籃。據說對於這些兒童來說,學習繁瑣且數量眾多的書寫方塊文字,要比西方兒童學習相對比較簡單的拼音文字困難得多,但我們並未發現這種情況。如果下午到窮區轉一轉,便會看到不少孩子小小年紀便在街邊練習寫字。他們坐在小櫈上,一把椅子當作桌子,用在我們看來驚嘆不已的靈巧小手握着毛筆一筆一劃地學寫字。

圖2 1949年的畢業照

據回憶,中央學校【2】校園宏偉,對於“見慣了科英布拉小學簡陋的校舍”的她而言,這“已經是夢幻中的豪華境界了”。那她對任教班級的學生的最初印象又是怎麼樣的呢?

我彷彿進入一座令人感到恐怖的房屋。我當時還不懂澳門土生孩子講的語言。他們的閱讀十分糟糕,也不明白我的‘牛叔’(ngau sôk,葡萄牙本土人之意)發音,因為他們已經習慣聽帶有本地口音的土生葡人教師授課。也許正因如此,聽寫練習錯誤百出。”第一年“是十分艱難的一年。雖然只是小學二年級的學生,但這些男孩子大都是烏合之眾,幾乎個個是留級生,有些甚至留級兩、三次,劣跡斑斑。我沒有經驗面對這一切。就像所有沒有經驗的教師一樣,我對這一切感到十分害怕,怕不能控制課堂紀律。我是一個嚴厲而獨斷的人,因此經常會同年紀較大的學生及搗亂的學生發生衝突。後來,我開始變得寬容起來,只要讓他們不停埋首於各種活動之中,便自然會遵守紀律⋯⋯課堂上再也沒有什麼問題了。

白妲麗於1949年至1957年擔任中央學校教師,1958年至1959年在香港大學教授葡語。後來,她的大部分教學生涯是在殷皇子國立中學度過的,直到1985年7月15日才結束,期間她還在澳門小學師範學校授課,並於1967年至1969年期間擔任校長。

圖3 1968年與小學師範學校畢業生合照(後排左三),左旁為文德泉

對於白妲麗來說,開展研究一直是她從事的教學工作中理所當然的組成部分。1950年,即開始教學工作一年後,她在本地報章發表了第一篇文章,題為《澳門兒童的語彙》,呼籲講葡語的家長在孩子很小的時候就要用葡語和他們交流,不管其母親是否華人,也不管她們是否用自己的語言同子女說話。

她在語言和方言研究方面作出的極大努力,佔用了大量的課餘時間。從1971年起,她陸續在科英布拉大學《葡萄牙語言學雜誌》(Revista Portuguesa de Filologia)上發表質素出眾的研究文章。

葡萄牙語在澳門以及在東方的生存和地位,也是白妲麗長期堅持的研究工作。她在日記中寫道:

由於現在沒有任何人研究澳門土生葡人使用的克里奧語,也由於我僅在自己的範圍內謹慎地開展這項工作,我在《葡萄牙語言學雜誌》發表的文章似乎只在國外得到肯定。在葡國的情況就不得而知,我沒有看到任何人發表意見。也許是由於‘本地薑不辣’的緣故吧⋯⋯我這裡保留了漢考克(Ian Hancock)和埃德加.波洛梅(Edgar C. Polomé)的來信,他們兩人都是美國德克薩斯州大學的教授,信中邀請我擔任即將發行出版的《克里奧語研究學報》(Journal of Creole Studies)的‘ 顧問編輯’和編輯委員會成員⋯⋯在此之前,我已經就此事收到一封非正式函件,信中指出另外一些擔任‘顧問編輯’的人,其中有些是我通過閱讀作品或通信而認識的學者,包括基思.惠納姆(Keith Whinnom)和馬里于斯.沃爾克霍夫(Marius Walkhoff)。我曾給後者用英文寫過一封信,而他卻用純正的葡文給我回信。另外還有約翰.賴內克(John Reinecke)等人。我是當中唯一的葡萄牙人,這也難怪,因為很少有葡萄牙的語言學家去研究我們的克里奧語,特別是東方的克里奧語。

實際上,作為歷史遺產,葡萄牙語極有可能在廣泛分佈的地緣政治地區經過本地化後得以保存。這些地區從果阿、達曼、第烏直到日本,中間經過香港、馬六甲、新加坡、印度尼西亞或者中國。葡萄牙語局限於很小的社群及其後裔,其結構古老繼而逐漸被方言化,變為一種能保持這個有別於居住國社會共通性的社群的神秘和優越感的語言。這種語言能夠長期在當地存在有其深刻原因,白妲麗則強調了人的因素:“儘管葡萄牙在當地的物質存在已徹底結束,但對於曾經與我們共同生活過的人來說,雖然沒有在他們中間從事殖民,但我們在精神上為他們留下了一些永恆印記。很難界定這些東西,是一種依戀?一種記憶?還是某位馬六甲的葡萄牙人為此曾使用過的一個詞語來解釋的那種感情——一種思念(saudadi)?”

圖4 澳門葡裔學生上課情形

白妲麗於1992年去世。曾擔任澳門立法委員會委員和臨時諮詢委員會委員【3】,曾榮獲帝國軍官勳章(1973年)和文化功績勳章(1984年),於1991年獲得東方葡萄牙學會頒發的庇山耶獎,還是里斯本地理學會會員。

白妲麗曾為澳門和葡萄牙報刊撰寫過許多重要文章,推動出版各種著作並為其作序。一本書名為《白妲麗》(Graciete Batalha)的作品目錄對其著作的出版情況有詳細的介紹,由澳門文化司署於1995年出版。

在澳門的教育史中,白妲麗老師理所當然地佔有突出位置。她生動的教學方法和研究工作,對於瞭解在澳門與中國文化的底蘊共存了幾個世紀的葡萄牙文化底蘊來說,有着不可估量的參考作用。通過她的著作,我們可以在今天重溫澳門的葡萄牙教育史,也可以瞭解澳門本身的歷史。各種情節忽而在這裡出現,忽而在那裡出現,瑣碎而又真實,有些甚至令人驚異,展現出一幕幕鮮明而生動的歷史場景。

注釋:

【1】眼耳鼻喉科醫生,曾於新馬路1號行醫。

【2】原文為“伯多祿官立小學”,但該名稱於1974年才正式使用。

【3】原文為“澳門立法委員會(Conselho Legislativo)委員,澳門立法會(Assembleia Legislativa)議員和澳門總督諮詢委員會委員。 ”此句模棱之處較多,需詳加說明。

首先,白妲麗是在1973至1974年出任立法委員會委員。根據1972年生效的《葡萄牙海外組織法》及《澳門省政治行政章程》,立法委員會的葡文名稱應為“Assembleia Legislativa”,而非此前的“Conselho Legislativo”。

其次,葡萄牙1974年4月25日發生軍事政變後,臨時政府於9月6日下令解散省諮詢委員會和立法委員會,並由一個臨時諮詢委員會暫時行使兩者原來的職能。該委員會事實上並無正式名稱,並運作至1976年《澳門組織章程》生效後,據之成立的澳門諮詢會和立法會為止。原文提到的“澳門總督諮詢委員會”,即指該臨時諮詢委員會,名稱取自1975年度《澳門年鑑》。白妲麗曾出任該委員會的委員,代表道德及文化利益。

最後,在1976年《澳門組織章程》生效後,白妲麗並無出任過澳門立法會議員。

該書之參考書目如下:

Aresta, A. (1996). O neoconfucionismo na educação portuguesa: Pedro Nolasco da Silva na história da educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 34, pp. 873-896.

Aresta, A. (1998). Monsenhor Manuel Teixeira e a História da Educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 40, pp. 335-347.

Aresta, A. (1999). Benjamim Videira Pires: Um Educador Português em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 45, pp. 699-709.

Aresta, A. (2000). Joaquim Afonso Gonçalves: Professor e Sinólogo. Revista de Administração Pública de Macau, 48, pp. 677-683.

Aresta, A. (2001). A Professora Graciete Batalha. Revista de Administração Pública de Macau, 50, pp. 277-294.

Aresta, A. (2001). O Professor Luís Gonzaga Gomes e a Divulgação Pedagógica da Cultura Chinesa. Revista de Administração Pública de Macau, 54, pp. 1535-1558.

Aresta, A. (2002). Manuel da Silva Mendes: Professor e Homem de Cultura. Revista de Administração Pública de Macau, 58, pp. 1351-1374.

Aresta, A. (2012). Cinco Figuras do Diálogo Luso-Chinês em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 97, pp. 873-893.

Robertson, I. (2002). A Traveller’s History of Portugal. London: The Armchair Traveller at the bookHaus.

Aresta, A. (Ed.) (1996). A Instrução Pública em Macau. Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Barata, A. (1999). O Ensino em Macau (1572-1979) . Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Guedes, J. and Machado, J.S. (1998). Duas Instituições Macaenses. Macau: Associação Promotora de Instrução Macaense.

更新日期:2025/04/01

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)