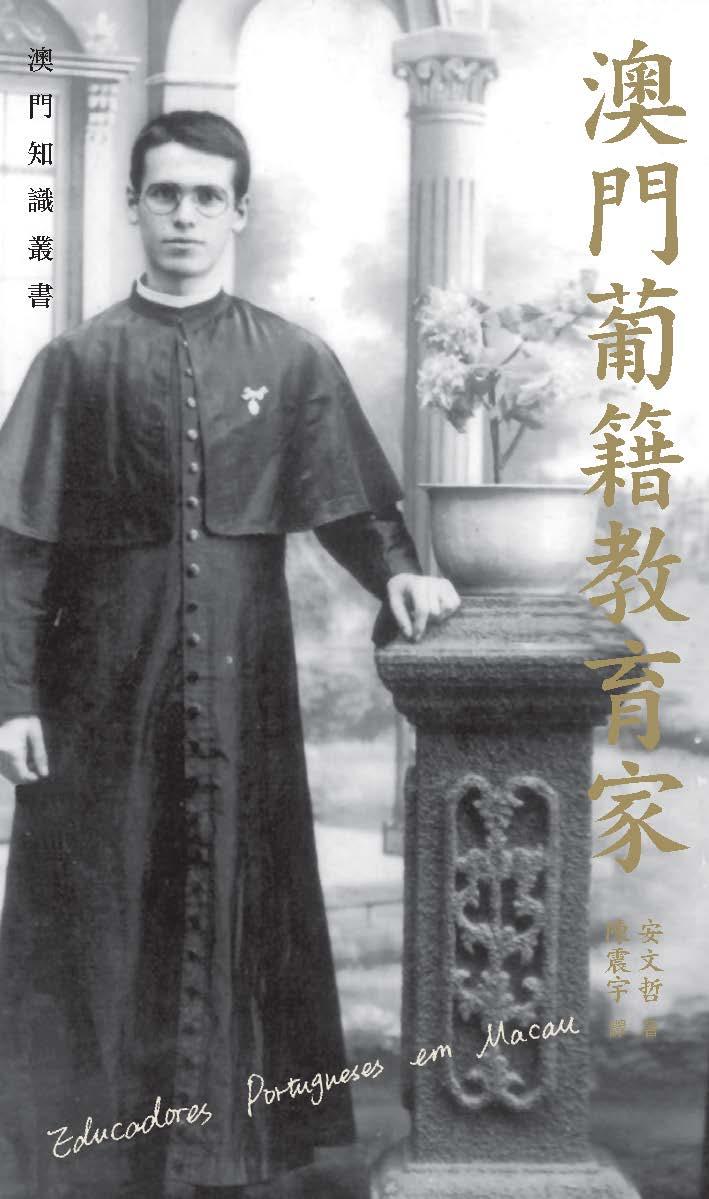

圖1 伯多祿像

1912年10月14日,香港的《每日雜報》(Hong Kong Daily Press)【1】重點綜述了伯多祿的傳記。由於其重要性,值得在此引述:

伯多祿先生參與了一系列有關教育發展的工作,並且發起各樣市政改善工作。他在1842年5月6日於澳門出生。他在聖若瑟修院讀書時,取得哲學科的一等獎;完成學習時,被委任為華政衙門的翻譯學員,繼後更成為翻譯主管……1887年,伯多祿先生又被委任為時任北京全權公使、現任巴黎大使羅沙伯爵(Condede Sousa Rosa)的翻譯秘書。羅沙在中國首都的特別任務以於該年12月1日簽訂《中葡條約》為成果。通過此條約,中國首次承認葡萄牙對澳門的主權。

伯多祿先生極關注教育事業,曾是聖若瑟修院和商業學院的中文教師,並翻譯和整理了一些課本,其中有《土生青年適用中文課本》。他還創辦“振興學會”【2】……在他的推動之下,顯赫的慈善機構仁慈堂,通過發行彩票使其財政基礎穩定下來,更得以再度興盛。他多年來曾出任該龐大慈善機構的值理或主席,任內顯赫的功績計有建立孤兒院、為貧困人士開辦救濟服務,以及修訂現行規章。

伯多祿先生在參與市政事務的工作期間,也有相當的貢獻:當他出任市政廳,法律上稱為議事公局的局長或副局長時,實行了一連串的重大改革,新街市與一些既舒適而結構又好的房屋在舊營地街市和議事亭前地一帶建立起來。在此之前,當地只有衛生條件欠佳的細小房屋,在城市的其他角落,則開展使房屋符合衛生條件的工程,而公共街道的電力照明就是他努力的成果。

伯多祿先生曾短暫出任在香港出版的葡文週報《人民之聲》編輯,也是澳門出版的週報《澳門人報》和《鏡海叢報》的主要協作者,還是澳門視學委員會、總督公會的成員。大約20年前,葡萄牙政府向他頒授耶穌基督騎士勳章,肯定他的眾多功績。

圖2 振興學會開辦的商業學校,後以伯多祿命名

由此可見,伯多祿確實是把一生完全貢獻於社會的人。

伯多祿有很多卓越的著作,例如《初學者適用:以葡文認識中文和中國》、《寓言故事》、《日常廣州及北京方言用語》、《中文實用語法》、《中文書寫語及口語教程》、《譯自〈聖諭廣訓〉的中文書寫語》、《粵語指南》、《澳門葡文學校適用:粵語中文文章》、葡譯《國文教科書》等,在當時而言成就非凡,大多數更是以啟發性教學及教育的模式來構思和制定,有系統地編排準備每一課,更以拼寫法/正字法配合,以便學習。

這些著作不單是學校課本,也是傳播和鞏固歷久不衰的中國傳統觀念的卓越工具。然而,對當時的澳葡行政當局而言,這種教學方式卻與本身的政策相違背。當局於1908年設立的一個委員會便認為,澳門的教育問題應以葡籍居民為首要考量。當時的伯多祿,是唯一一個表達保留意見的委員會成員。

伯多祿的文化和教學活動顯示的,就是當時的另類政策邏輯:在一個因為沒有法律配合的極度不滿的框架內,連給予中國語言和文化教育的最低要求也付諸闕如。

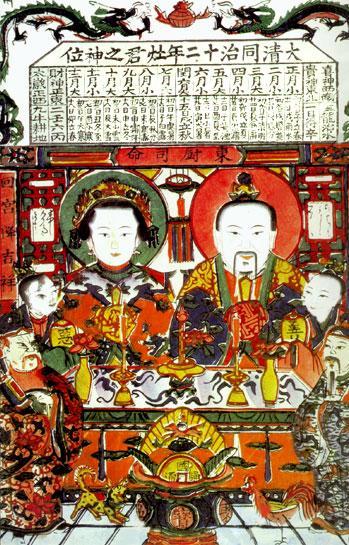

一本關於中文書寫語的教科書封面,雖其外表與其他書籍一樣平平無奇,卻讓我們從中發現意外驚喜,那就是秉承《聖諭廣訓》的經典教學方式,開展了新儒家思想的教學,且其精神思想一直留存至今。

《聖諭廣訓》中的“聖”係指智者,由清朝開國皇帝順治編著,其子康熙和孫兒雍正所提倡。《聖諭廣訓》是一本真正的公民、道德及政治教育的教科書,遵從中華民族最精純的正統儒家觀念。這部18世紀的作品被視為教育和普及教學中最悠久的標記,而儒家思想則是奠定中華帝國統一和控制的基礎。

圖3 葡譯《聖諭廣訓》內頁

伯多祿選擇了此部作品並非偶然。他是一個文明有教養的人,為葡萄牙教育帶來新儒家思想正統論的核心價值,這價值對瞭解中國人典範行為的精神架構有着莫大的用處。

《聖諭廣訓》為強化等級制、容忍或服從價值提供機會,強調政策與市民利益之間調和的重要性。此外,《聖諭廣訓》的教學焦點就是,把思想引導至需要學習權威的特質係以等級制構成,且具備正式的溝通網絡。這樣使正統學說價值得以強化。

具體到澳門,由新儒家理論所推動的社會契約轉變成共同協商,變成超越不穩定平衡意欲的長期再循環。也由於《聖諭廣訓》的內容不會給當時的社會結構帶來壞的影響,使課程講授不存在疑慮。

圖4-5 兩條以伯多祿名字命名的澳門街道:卑度路街(位於內港)和伯多祿局長街(位於中區)。陳震宇攝。

對於伯多祿的貢獻,值得用較長時間仔細研究。

註釋:

【1】又稱《孖剌西報》。

【2】今稱“澳門土生教育協進會” 。

該書之參考書目如下:

Aresta, A. (1996). O neoconfucionismo na educação portuguesa: Pedro Nolasco da Silva na história da educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 34, pp. 873-896.

Aresta, A. (1998). Monsenhor Manuel Teixeira e a História da Educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 40, pp. 335-347.

Aresta, A. (1999). Benjamim Videira Pires: Um Educador Português em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 45, pp. 699-709.

Aresta, A. (2000). Joaquim Afonso Gonçalves: Professor e Sinólogo. Revista de Administração Pública de Macau, 48, pp. 677-683.

Aresta, A. (2001). A Professora Graciete Batalha. Revista de Administração Pública de Macau, 50, pp. 277-294.

Aresta, A. (2001). O Professor Luís Gonzaga Gomes e a Divulgação Pedagógica da Cultura Chinesa. Revista de Administração Pública de Macau, 54, pp. 1535-1558.

Aresta, A. (2002). Manuel da Silva Mendes: Professor e Homem de Cultura. Revista de Administração Pública de Macau, 58, pp. 1351-1374.

Aresta, A. (2012). Cinco Figuras do Diálogo Luso-Chinês em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 97, pp. 873-893.

Robertson, I. (2002). A Traveller’s History of Portugal. London: The Armchair Traveller at the bookHaus.

Aresta, A. (Ed.) (1996). A Instrução Pública em Macau. Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Barata, A. (1999). O Ensino em Macau (1572-1979) . Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Guedes, J. and Machado, J.S. (1998). Duas Instituições Macaenses. Macau: Associação Promotora de Instrução Macaense.

更新日期:2025/03/31

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)