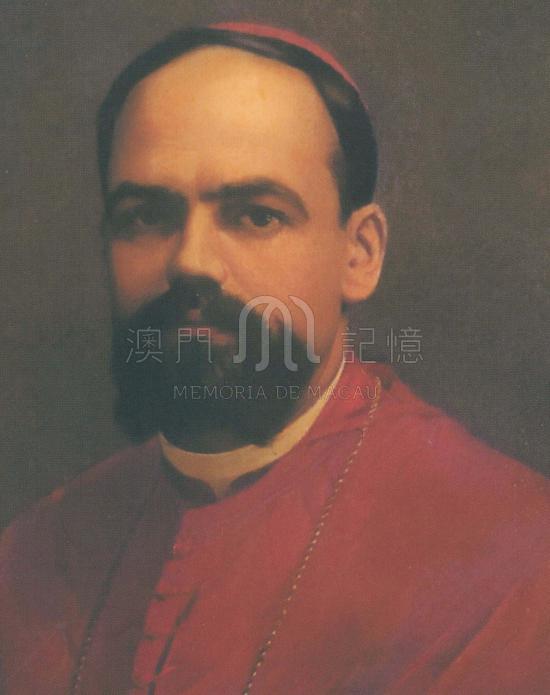

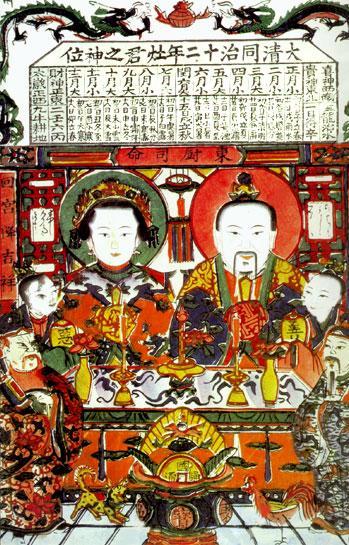

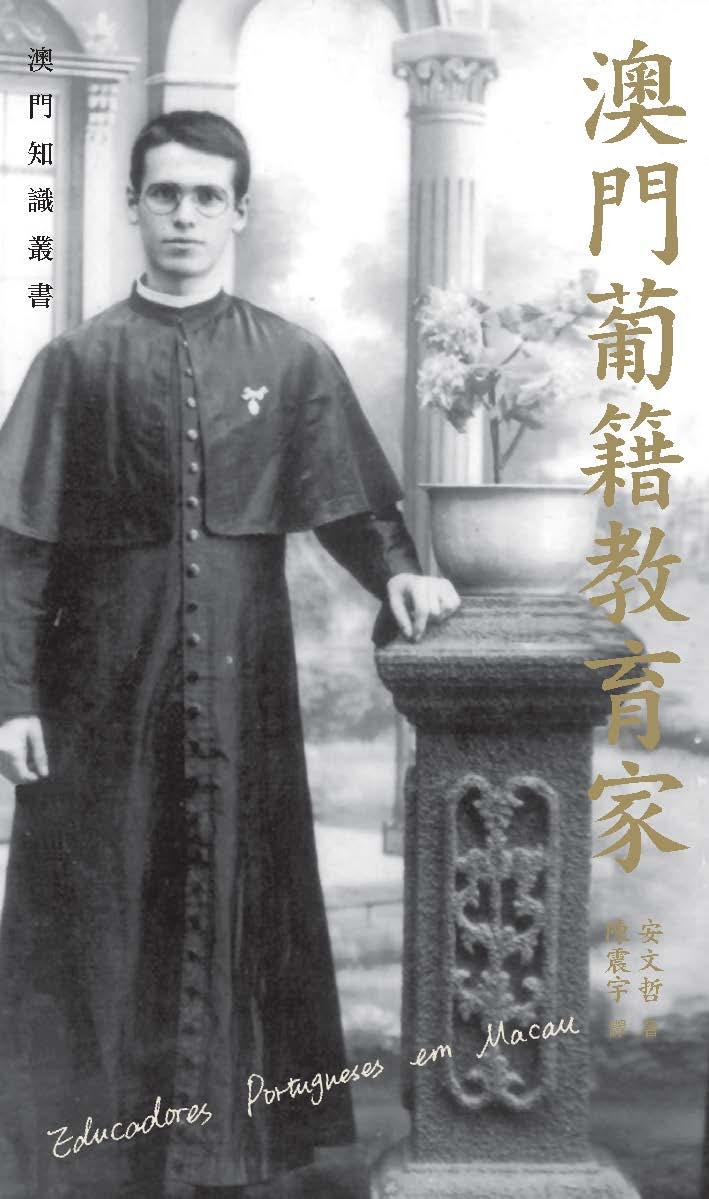

圖1 高若瑟像

高若瑟(1880-1976年)出生於亞速爾群島,是在東方遊歷和工作過的最負盛名的葡萄牙人之一。

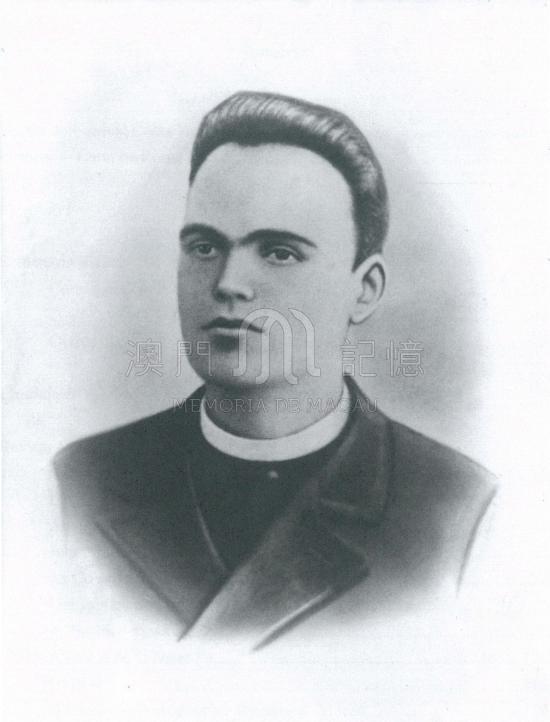

他於1902年來到澳門,當時還是英雄港神學院的畢業生,為新任命的主教、同樣是亞速爾人的鮑理諾當秘書。高若瑟在1903年受鐸,隨即加入葡萄牙東方傳教會。

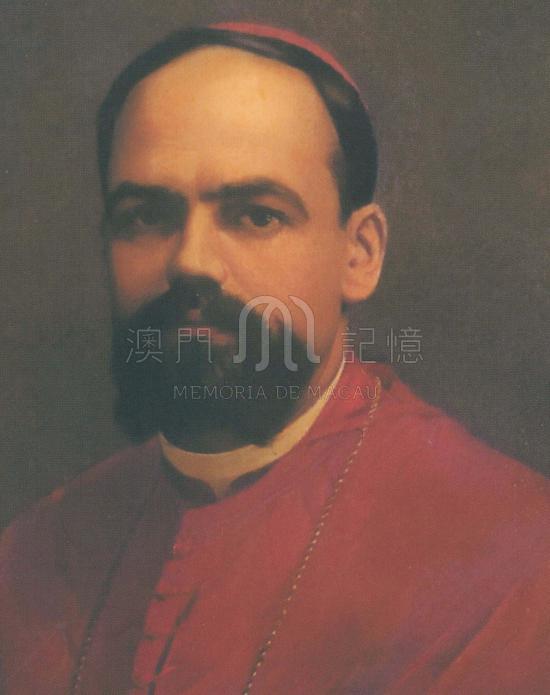

圖2 修生時代的高若瑟

高若瑟曾任聖若瑟修院和澳門利宵中學的教員。多年後,他回憶說:

聖若瑟修院培養了幾代神父。無論是人品,還是為教會提供的服務,都是出類拔萃的。聖若瑟修院和利宵中學為澳門、香港、上海、廣州和中國各開放口岸培養了一批又一批的澳門人才。他們擁有良好的商業準備和各種知識,並用根深蒂固的宗教感情為培養他們的母校增光。

曾師從高若瑟學習葡語的一位學生若阿金.帕索.德阿科斯(Joaquim Paço d’Arcos)在《我的一生與我的時光回憶》中寫道,高若瑟是“一個智力與道德水平崇高的人”,說話“娓娓動聽,說服力強,表達非常明確清晰,教書熱心,一絲不苟。是他首先注意到了我的作文練習文字輕快、有章法。他如預言家,為我安排了一條作家命運之路。”

1911年,他受命牧訪海峽差會、馬六甲和新加坡差會及帝汶差會。時逢亂世,共和政權顯然相當不容教會。在澳門,這種激進的思想主要由葡萄牙海軍艦隻上的水手帶來,更在回航時發生衝突:有一次,高若瑟獨自一人,以大無畏的勇氣,阻止了他們入侵主教府的企圖。

他於1915年創立《東方雜誌》。這是一份短暫的出版物,出了十幾期便結束了。文第士是主要合作者之一,曾寫過一些關於中國美學的文章。

在鮑理諾主教逝世後,高若瑟被任命為澳門暨帝汶主教(1920-1940)。

1937年,他牧訪了東帝汶,並向屬務部部長彙報擔負葡萄牙教育使命的基督教和人文主義視野問題:“我認為,我們所有的殖民與教育活動必須直接有益於當地人,而不是白人。”他繼續闡述這一想法:“(屬地的財富)集中在一些歐洲人手中,而土著居民仍生活在原始時代的簡陋和無知之中。這不是殖民,是剝削。”他將教育視為社會發展的原動力。當他1940年離開澳門教區時,學校的數量為96所(1920年僅有47所),教師為331人(1920年僅有124人)。

高若瑟的教會生涯是輝煌的,因為他的確是一位具有罕見的人文、教牧、知識和公民素質的人,曾被任命為果阿和達曼總主教(1940-1953年)、東方首席主教和東印度宗主教(1940年)和科東蓋盧爾(Kodungallur)名譽總主教(1940年)。他去羅馬時的職務是敖德薩名譽總主教和教廷副總務。教宗若望二十三世於1962年任命他為樞機主教。

所有這些職務,的確很有排場、很風光,但絲毫未改他處事為人的準則。1964年,澳門市政廳向他授予澳門榮譽市民稱號。在此之前,他於1946年獲得葡萄牙殖民帝國大十字勳章、1953年獲得基督騎士團大十字勳章。

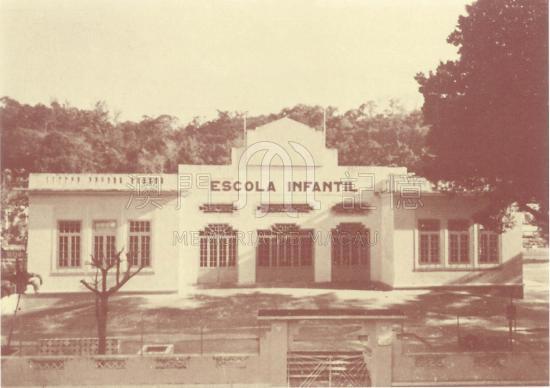

澳門有一所幼稚園自1949年【1】起以他的名字命名,稱“魯彌士主教幼稚園”。亞速爾群島皮科島(Ilha do Pico)馬達萊納市(Madalena)同樣有一所中小學也以他的名字命名。高若瑟生前即捐贈了他在坎德拉里亞(Candelária)的祖宅,用來設立一個幼兒園和社工機構。

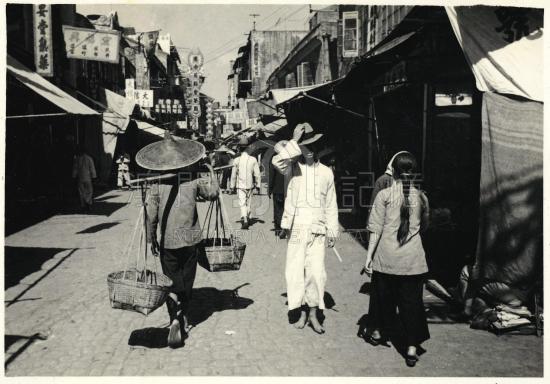

圖3 魯彌士主教幼稚園舊貌

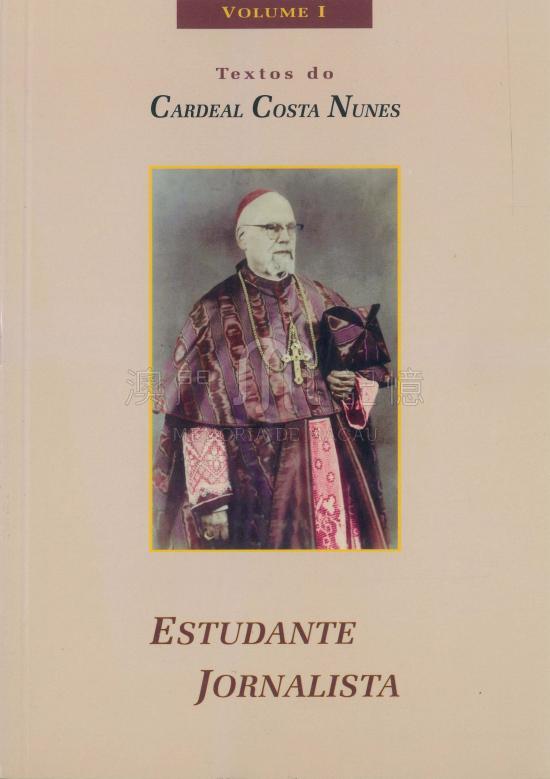

高若瑟是一位優秀的散文家,明晰的教育家,人生和人類行為的思想家。他周遊列國,見多識廣,成為其研究和教誨,以及康德式的道義責任靈感的源泉。後來,卡多佐神父(Pe. Tomás Bettencourt Cardoso)負責編輯《高若瑟樞機主教文集》共17卷,由澳門基金會出版。

圖4 《高若瑟樞機主教文集》第一卷封面

2008年,黎祖智(Jorge Rangel)發表一篇重要的研究文章《澳門功勳市民高若瑟》,由澳門國際研究所出版,當中收錄了一段維托里諾.內梅西奧教授(Vitorino Nemésio)【2】1955 年對高若瑟的評價:

我們這些人,沒有對這位國家偉人和教會的驕子採取客套和恭敬的限制。

這使得我們每在談到高若瑟主教時激動不已。他是模範神父、寬宏大度的朋友、有骨氣的葡萄牙人,是那麼的神聖和光榮,如初生子那樣平靜、無邪。對這位精神領袖,我們很感興趣。在這樣一位被召以重任、作實事人的身上,保留了皮科島人的慎重。他的謙虛、正義和勇敢精神,他與生俱來的大主教的氣質是多麼的慷慨和堅強:在亞洲和歐洲的道路上,一步一腳印,每天如是,如同晨禱。他巡視學校,發現有志趣的人,監護孤兒。在此一切之上,他是一位世界公民,但他永遠是一位上帝的僕人。

高若瑟在永恆之城──羅馬逝世,終年96歲,未有留下回憶錄。

圖5 高若瑟牧徽,上書格言“划到深處”(Duc In Altum)

注釋:

【1】原文為1945 年,此屬文誤。

【2】亞速爾作家、詩人。

該書之參考書目如下:

Aresta, A. (1996). O neoconfucionismo na educação portuguesa: Pedro Nolasco da Silva na história da educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 34, pp. 873-896.

Aresta, A. (1998). Monsenhor Manuel Teixeira e a História da Educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 40, pp. 335-347.

Aresta, A. (1999). Benjamim Videira Pires: Um Educador Português em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 45, pp. 699-709.

Aresta, A. (2000). Joaquim Afonso Gonçalves: Professor e Sinólogo. Revista de Administração Pública de Macau, 48, pp. 677-683.

Aresta, A. (2001). A Professora Graciete Batalha. Revista de Administração Pública de Macau, 50, pp. 277-294.

Aresta, A. (2001). O Professor Luís Gonzaga Gomes e a Divulgação Pedagógica da Cultura Chinesa. Revista de Administração Pública de Macau, 54, pp. 1535-1558.

Aresta, A. (2002). Manuel da Silva Mendes: Professor e Homem de Cultura. Revista de Administração Pública de Macau, 58, pp. 1351-1374.

Aresta, A. (2012). Cinco Figuras do Diálogo Luso-Chinês em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 97, pp. 873-893.

Robertson, I. (2002). A Traveller’s History of Portugal. London: The Armchair Traveller at the bookHaus.

Aresta, A. (Ed.) (1996). A Instrução Pública em Macau. Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Barata, A. (1999). O Ensino em Macau (1572-1979) . Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Guedes, J. and Machado, J.S. (1998). Duas Instituições Macaenses. Macau: Associação Promotora de Instrução Macaense.

更新日期:2025/04/01

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)