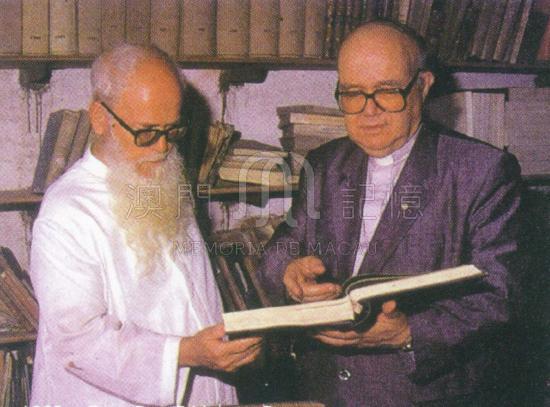

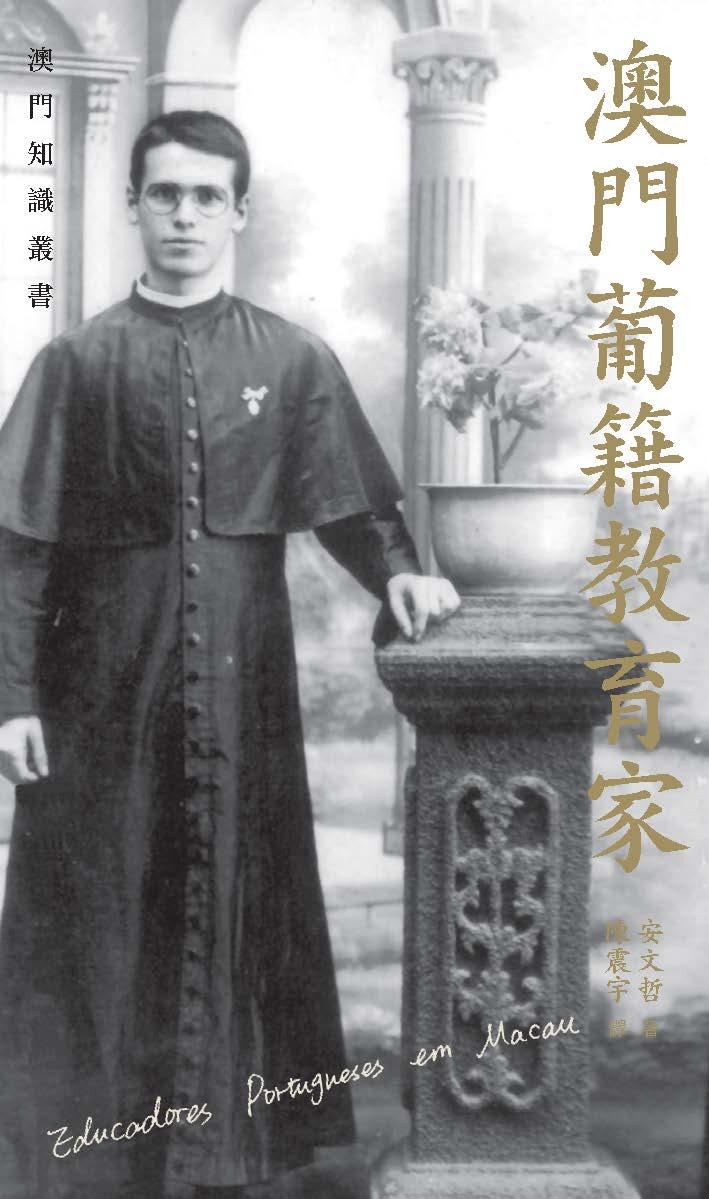

圖1 晉鐸時的潘日明

潘日明無疑係二十世紀下半葉澳門教育史上其中一位重要人物。

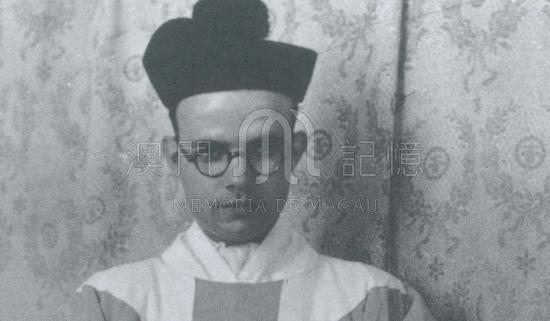

謹慎、和藹、耐心、博學,可能就是潘日明的個人寫照。他一生致力於傳教、研究澳門歷史、研究葡人在遠東活動的歷史、從事文學創作或漢學研究,是探究澳門歷史某些複雜課題的先驅者和原創者。

他的著作廣袤,承澤耶穌會士博學多智的傳統,今天在民間仍然流傳,作品以互相諒解的人文主義剖析文化的多元性。

不過,人們對於他作為教育者方面所知不多。潘日明的教育工作並不平凡,正如其他的教育工作一樣,雖然日復一日重複着無數的工作,但又從不放棄具系統和方法的研究之路。

圖2 潘日明(右)與文德泉

潘日明於1948年11月抵達澳門,由於當時二次大戰才結束數年,讓他經歷了好幾年的艱苦生活。無數的中國移民為了找尋更好的生活和工作環境而湧到澳門。這樣一來,學校數目無法滿足入學的需求。因為擔心教育的質量,同時為了尋求使耶穌會再次成為優質教育的領頭羊,潘日明於1961年9月4日創辦取潔中學(Instituto D. Melchior Carneiro),收生對象為華人社群。

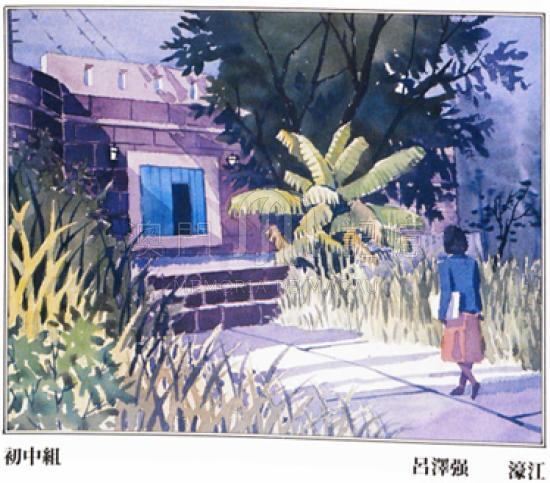

據文德泉蒙席的研究,取潔中學在創辦初期,於伯多祿局長街29號地下租借校址,開辦小學一年級,收生41名並聘用1名女教師。1962年7月,學校遷往哪吒廟斜巷41號的建築物內,9月開學時學生人數急升至223名,教師增至7名。

1963年,取潔中學先後獲得耶穌會葡萄牙會省和澳門旅遊娛樂公司的捐助。1964年,行政當局免費批出一幅面積為1,900米的土地,另撥款50,000澳門元資助。

1965年6月,首批21名學生完成小學課程,學校另增建4個課室。1966年,經行政當局協助,取得連安巷的一幅地段,在此興建一座三層高的樓房。1969年,行政當局在大三巴巷1號A以89,000澳門元取得一幅面積為2,600平方米的舊菜園,另向該校捐助82,000澳門元。同期,校方獲羅馬教廷、聯合國難民事務高級專員署、天主教澳門教區和大西洋銀行等捐助,興建第一座中學及商科大樓,並於1970年12月22日揭幕。

1971年至1973年間,學校又興建了一座較大的大樓,後來又得到行政當局和商人高可寧的後人捐助,重建幼稚園和托兒所,分別於1980 年和1981 年啟用。

取潔中學這段令人難忘的發展過程,應歸功於潘日明神父百折不撓的意志。他動用在教育機構和國際上的廣大網絡,最終實現值得世人稱頌的教育目標和教學質量。

圖3 原取潔中學校舍一瞥

葡國語言和文化的教學和推廣,在澳門的私校課程中一向佔有主導地位,儘管取潔中學的學生全部都是華人,但仍設定葡語教學。在商科組課程內,葡文為必修科,每週3 節,另有3 節是高中班級的選修科,採用已故顏儼若蒙席編著的教材和其他教學方法。

取潔中學是潘日明的教育傑作。它從一所很小的學校,轉變成澳門一所頗具規模和多人入讀的私立學校。他時刻銘記馬卡連科(Anton Makarenko)【1】的名言:“我以一顆無私和毫無保留的心,致力於永無止境的教育工作”,始終懷着使命精神和崇高目標,為教育事業畢生奮鬥。

圖4 潘日明(左五)為取潔舊生作證婚人

編譯補遺:

潘日明1916年出生於葡萄牙米蘭德拉(Mirandela),1933年加入耶穌會,1945年晉鐸,在波爾圖擔任神職。他1948年抵達澳門後,即前赴肇慶擬學習中文,惟逢內地政局劇變,不久便召回澳門,曾於殷皇子國立中學任教。

他於1961年創辦取潔中學,採“取潔”之名是由於學校創辦時的原址為兼具傳教和救濟功能的“天主教取潔會所”。該校於1995年曾發生辦學牌照歸屬爭議,並發展成社會事件,1996年被當局下令中止運作。1998年12月,耶穌會在當局協助下接管校舍,至1999年5月併入同屬耶穌會的利瑪竇中學後,取潔中學正式結束。

潘日明於1998年7月返葡休養,1999年1月病逝,終年82歲。曾於1973年獲葡萄牙政府授予殷皇子軍官勳章,1996年獲授予聖地亞哥寶劍司令勳章,1999年獲追授聖地亞哥寶劍大十字勳章,並於1987年獲澳門行政當局授予英勇勳章。

注釋:

【1】前蘇聯教育家。

該書之參考書目如下:

Aresta, A. (1996). O neoconfucionismo na educação portuguesa: Pedro Nolasco da Silva na história da educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 34, pp. 873-896.

Aresta, A. (1998). Monsenhor Manuel Teixeira e a História da Educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 40, pp. 335-347.

Aresta, A. (1999). Benjamim Videira Pires: Um Educador Português em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 45, pp. 699-709.

Aresta, A. (2000). Joaquim Afonso Gonçalves: Professor e Sinólogo. Revista de Administração Pública de Macau, 48, pp. 677-683.

Aresta, A. (2001). A Professora Graciete Batalha. Revista de Administração Pública de Macau, 50, pp. 277-294.

Aresta, A. (2001). O Professor Luís Gonzaga Gomes e a Divulgação Pedagógica da Cultura Chinesa. Revista de Administração Pública de Macau, 54, pp. 1535-1558.

Aresta, A. (2002). Manuel da Silva Mendes: Professor e Homem de Cultura. Revista de Administração Pública de Macau, 58, pp. 1351-1374.

Aresta, A. (2012). Cinco Figuras do Diálogo Luso-Chinês em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 97, pp. 873-893.

Robertson, I. (2002). A Traveller’s History of Portugal. London: The Armchair Traveller at the bookHaus.

Aresta, A. (Ed.) (1996). A Instrução Pública em Macau. Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Barata, A. (1999). O Ensino em Macau (1572-1979) . Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Guedes, J. and Machado, J.S. (1998). Duas Instituições Macaenses. Macau: Associação Promotora de Instrução Macaense.

更新日期:2025/04/01

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)