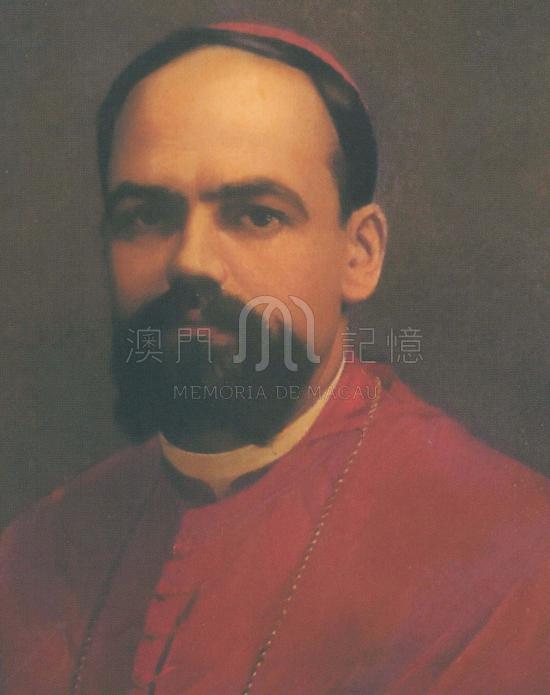

圖1 圖中最左者為白樂賈

白樂賈(1897-1988年)博學多才,在研究葡人在澳門和遠東歷史方面一絲不苟。他當時以“Jack Braga”署名,為葡萄牙文化和澳門貢獻良多。

他出生於香港,身材魁梧,眼睛清澈明亮。香港成為英國殖民地後,他與家人就一直住在這裡,其父親曾擔任香港具影響力的報章——《士蔑報》(Hong Kong Telegraph)社長。

白樂賈本想成為一名醫生。他的女兒瑪麗亞.布拉加(Maria Braga)記錄了這段往事:

兩行熱淚從他的臉上滑落,但再也未談及此事。那時他只有15歲,剛收到學能測驗的結果:是整個香港殖民地最優秀的學生。聖若瑟修院的修士來到他的家裡,告訴他如何申請進入醫校的獎學金。他父親罷辣架(José Pedro Braga)回到家後,命令他不要申請,要求他開始工作,幫補家庭。畢竟他是一個13名子女家庭的長子。

1920年代初,白樂賈跟隨家人來到澳門,進入聖若瑟修院當教師。他在此教授土生葡人青年英語、英國文學和商務英語,源源不斷地補充了散居在香港、廣州、上海、曼谷、東京和橫濱的經商群體。1924年,他在澳門與奧古斯塔.伊莎貝爾.奧索里奧.達盧斯(Augusta Isabel Osórioda Luz)完婚。

文德泉神父的回憶彌足珍貴:

當我於1924年抵達澳門時,他還是一個28歲的青年教師,在聖若瑟修院裡教授英語和英國文學⋯⋯白樂賈自1920年代起,開始對澳門歷史感興趣,改行易幟,成績斐然。十餘年中,他成了本地偉大的歷史學家⋯⋯他以英文出版的著作令澳門聲名在外⋯⋯白樂賈促成了徐薩斯《歷史上的澳門》第二版的刊行並安排了一切事宜。但1926年,形勢突變。該書在洗衣塘(竹仔室)被當眾焚燬,作者遭法院審判,後來死於潦倒之中。至今仍等待着為他平反,只有白樂賈仍屹立不倒。

圖3 聖若瑟修院教堂

白樂賈頻頻為媒體撰文,發表了多篇關注歷史,尤其是澳門歷史的文章,分別刊於《澳門教區簡報》、《里斯本地理學會會刊》、《香港葡萄牙學會會刊》、《澳門檔案》、《復興雜誌》、《澳門消息報》、《東方文化:澳門評論》及《南華早報》。

他的女兒卡羅萊納.布拉加(Carolina Braga)認為,父親求知慾很強,“除了出任⋯⋯澳門自來水公司的經理外,他大部分的業餘時間都投入歷史研究,同時還從事進出口貿易。”因此,他的作品題材非常廣泛,僅舉數例:《風景如畫的澳門》(1926年),《美國人在澳門及南中國》(1930年)、《澳門的早期醫療實踐》(1935年)、《博克塞上尉的圖書館》(1938年)、《澳門印刷業之肇始》(1938年)、《澳門木刻印刷業之肇始》(1941年)、《聖保羅總會院之寶藏》(1942年)、《登陸中國:歐維士抵華》(1955年)、《澳門簡介》(1963年)、《往昔之聲》(1964年)及《香港的葡語教學》(1969年)等。

據彭傑福(Geoffrey Bonsall)回憶,太平洋戰爭期間,白樂賈和何東都住在澳門。白樂賈向彭傑福透露,何東在戰後要返回香港時,他勸說何東把在澳門居住的房子捐出,闢作何東藏書樓。學者和作家高志(Austin Coates)就曾使用過他的書籍從事研究。事實上,很多人經常到白樂賈家裡作客,尤其到他位於般咸道公寓裡的圖書館查閱資料,他的妻子也很高興地接待所有人。

圖4 何東藏書樓。陳震宇攝。

他的私人圖書館是一座真正的寶庫,包括書籍、報紙和雜誌的彙編、手稿、地圖、信函,印刷圖片、照片和繪畫等。所有這些東西都是由他歷年收集起來的。1966年,澳門發生“一二.三”事件期間,幾個國家的大學和國家圖書館競相購買這批龐大而寶貴的藏書,最終由他母親的祖國——澳大利亞的國家圖書館奪魁。

白樂賈逝世時,香港《南華早報》刊登的訃文提到了一些鮮為人知的內容:“居澳期間,白樂賈是幾任總督非正式的顧問,尤其是為澳門和香港政府之間的關係提供諮詢。他是路透社和《南華早報》的通訊員。他在太平洋戰爭期間為盟軍所做的工作,世人知之甚少。在澳門,他是幾個情報機關之間的聯絡官,包括中國政府和英軍服務團,負責香港、澳門、重慶與在敵後的盟軍無線電台之間的情報轉接工作。”

1993年,澳門行政當局通過文化司署、澳門歷史檔案館和中央圖書館舉辦了紀念白樂賈的活動:在市政廳圖書館舉辦生平圖片展。自1965年以來,白樂賈是葡萄牙文化國際學院通訊院士,並曾於1950年獲頒聖地亞哥軍劍勳章,獲追授殷皇子大官佐勳章。

該書之參考書目如下:

Aresta, A. (1996). O neoconfucionismo na educação portuguesa: Pedro Nolasco da Silva na história da educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 34, pp. 873-896.

Aresta, A. (1998). Monsenhor Manuel Teixeira e a História da Educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 40, pp. 335-347.

Aresta, A. (1999). Benjamim Videira Pires: Um Educador Português em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 45, pp. 699-709.

Aresta, A. (2000). Joaquim Afonso Gonçalves: Professor e Sinólogo. Revista de Administração Pública de Macau, 48, pp. 677-683.

Aresta, A. (2001). A Professora Graciete Batalha. Revista de Administração Pública de Macau, 50, pp. 277-294.

Aresta, A. (2001). O Professor Luís Gonzaga Gomes e a Divulgação Pedagógica da Cultura Chinesa. Revista de Administração Pública de Macau, 54, pp. 1535-1558.

Aresta, A. (2002). Manuel da Silva Mendes: Professor e Homem de Cultura. Revista de Administração Pública de Macau, 58, pp. 1351-1374.

Aresta, A. (2012). Cinco Figuras do Diálogo Luso-Chinês em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 97, pp. 873-893.

Robertson, I. (2002). A Traveller’s History of Portugal. London: The Armchair Traveller at the bookHaus.

Aresta, A. (Ed.) (1996). A Instrução Pública em Macau. Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Barata, A. (1999). O Ensino em Macau (1572-1979) . Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Guedes, J. and Machado, J.S. (1998). Duas Instituições Macaenses. Macau: Associação Promotora de Instrução Macaense.

更新日期:2025/03/31

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)