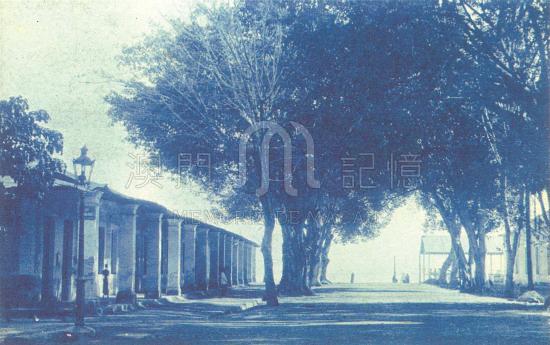

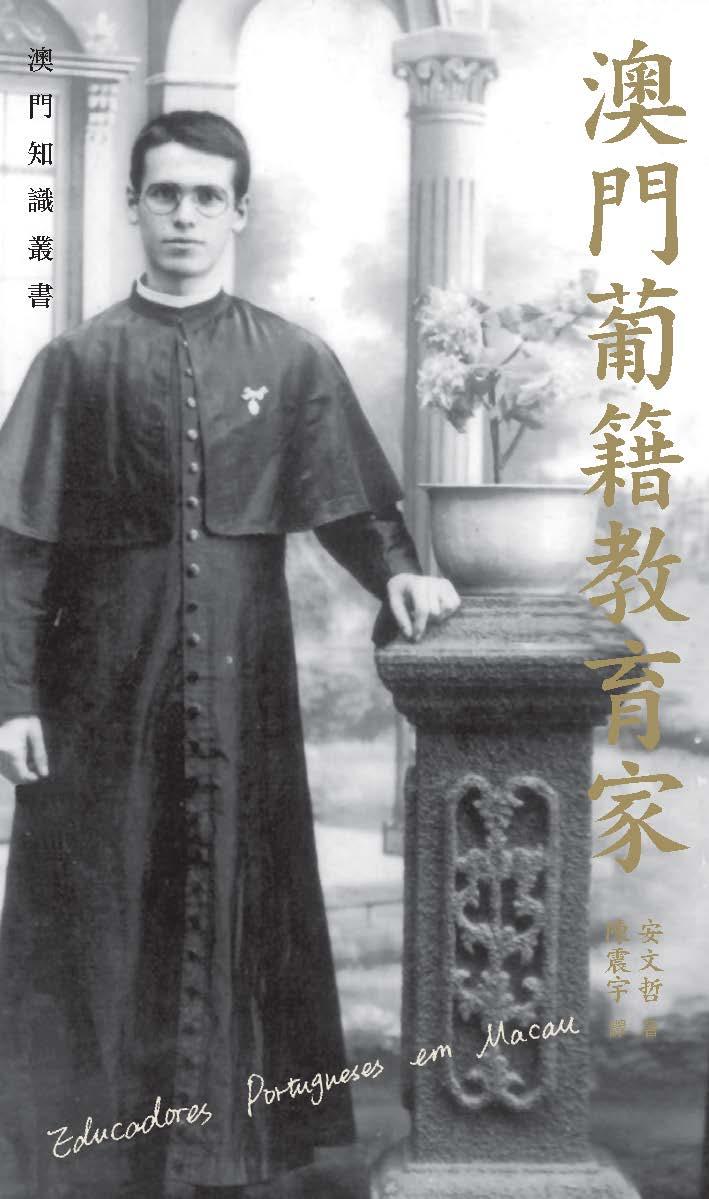

圖1 高詩華像

高詩華出生於波爾圖,畢業於波爾圖外科醫學學校,之後走上軍事生涯。1881年,被派遣出任澳門及帝汶衛生人員二等醫生。

1884年,澳門暨帝汶總督羅沙(Tomás Sousa Rosa)委任高詩華出任帝力市政廳的管理委員會主席。在這段時期,他已經發表了一系列與自然歷史和衛生學有關的著作,例如《澳門暨帝汶植物錄》(1887年)、《澳門暨帝汶衛生服務報告》(1887年)、《帝汶衛生服務需求報告》(1889年)等。他還發表過《在帝汶》(1892年)等關於帝汶的著作,並為科英布拉大學植物園和當地的植物學會各提供一套植物標本。高詩華在1888年擔任派遣暹羅外交使團秘書期間,發表了《暹羅行》一書(1889年)。1892年,他在波爾圖水晶宮舉行的屬地展覽組織委員會工作,負責澳門和帝汶的歷史和文化部分。

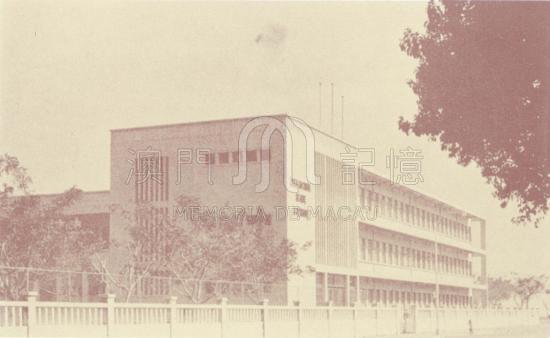

圖2 昔日帝力街景

1894年3月24日,憑藉其學識和創業精神,高詩華獲時任總督的高士德(Horta e Costa)委任為澳門利宵中學首任校長。事實上,設立一所國立中學,是居澳葡人長期以來的願望,正如1893年9月5日在《葡屬東方》刊登的報道所言:“澳門利宵中學的設立,滿足了居澳家長和青年們的最大願望。”

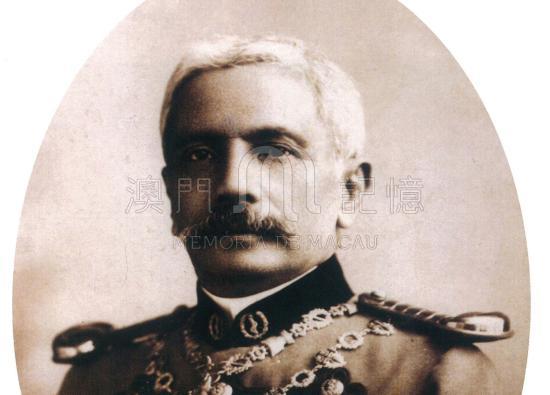

圖3 聖奧古斯定修道院舊貌。利宵中學首座校舍即設於此

作為首任校長,高詩華承擔了組建學校的重任:物色聖奧古斯定修道院原建築物作為校址,聘請庇山耶、慕拉士、阿卑寮奴你士等著名教師,頒佈校規,舉行入學考試等。高詩華的努力隨着同年9月28日舉行開學典禮而化為實質成果。

在任校長期間,高詩華兼教物理、化學和自然史,還繼續發表一系列的科學論文,例如《印度航線和澳門痲風病院中的流行性霍亂報告》(1885年)、《使用凡爾桑血清治療鼠疫的報告》(1897年)及《關於澳門和對面山鼠疫的報告》(1897年)。除了科學方面,還涵蓋民俗社會學方面,例如《澳門共和國》(1896年,於1994年再版)、教學方面,例如《澳門教區修院學生用衛生及實踐醫學入階》(1899年)。高詩華還不時在報章上發表文章,一些獲《澳門地捫憲報》選登的報告,更成為研究澳門和帝汶歷史的重要文獻來源。

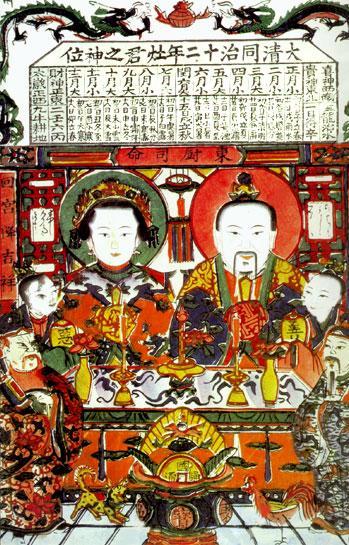

圖4 利宵中學內的科學博物館

圖5 位於南灣的利宵中學校舍,現已拆除

高詩華是1898年發現印度海上航線400週年慶祝活動澳門執行委員會成員之一,1900年又成為巴黎世界博覽會澳門委員會委員。他還在澳門武兵醫院設立過一座自然史博物館,在1906年撥歸澳門利宵中學管理。

他曾多次受勳,主要有:海外服務金質獎章、聖地亞哥軍劍勳章、刀塔勳章、阿維斯聖本托軍事勳章,還有許多次嘉獎。

由於來自葡萄牙北部,高詩華對紅葡萄酒情有獨鍾,更從他位於杜羅河下游的莊園,把酒直接進口到澳門。

1905年11月1日,高詩華於澳門的宅院“白朗嘉莊”內逝世,其時軍階為上校醫生。

他去世時,在由文第士主持的澳門利宵中學校務委員會會議上,記錄了高詩華作為該校首任校長時所作出的最顯著貢獻──鞏固發展了利宵中學,為它帶來了信譽。他的私人藏書也捐贈予利宵中學,當中以醫學和植物學方面的書籍為主。事實上,今天民政總署大樓內的圖書館,即為利宵中學圖書館,當中大部分的醫學書籍,便是由高詩華醫生捐贈的。

圖6 以高詩華名字命名的街道:施利化街

而曾經在澳門利宵中學任教的慕拉士,在一封《日本來信》中寫道:

最後,說句思念我在遠東的同事高詩華醫生。他是《波爾圖商報》的通訊員。我剛剛收到信,得知了他的逝世。高詩華醫生為人十分緊張、多愁善感和喜怒無常。他的整個職業生涯在澳門,顯然未能逃過這一屬地對他的尖刻批評,由此產生的負能量是強烈的。然而,今天,他那僵直的軀體安息在一個墓穴中。整個屬地和所有認識這位偉大鬥士的人,都為失去這樣一位敏銳的知識分子、傑出的作家、孜孜不倦的澳門醫局局長而感到真正的悲痛。無疑,他是過去20多年中,澳門最傑出的歐裔居民。

澳門政府在1917年收購了白朗嘉莊,將之闢為隔離天花病人的“高詩華醫生室”。

他的名字留在了澳門的街名中【1】,一所葡語預備中學也長期以他的名字命名【2】。

注釋:

【1】即“施利化街”(Rua de Gomes da Silva)。

【2】即Escola Preparatória do Dr. Gomes da Silva,中文譯名為“ 高詩華預備中學”。該校於1968 年成立,至1993 年停辦。

該書之參考書目如下:

Aresta, A. (1996). O neoconfucionismo na educação portuguesa: Pedro Nolasco da Silva na história da educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 34, pp. 873-896.

Aresta, A. (1998). Monsenhor Manuel Teixeira e a História da Educação em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 40, pp. 335-347.

Aresta, A. (1999). Benjamim Videira Pires: Um Educador Português em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 45, pp. 699-709.

Aresta, A. (2000). Joaquim Afonso Gonçalves: Professor e Sinólogo. Revista de Administração Pública de Macau, 48, pp. 677-683.

Aresta, A. (2001). A Professora Graciete Batalha. Revista de Administração Pública de Macau, 50, pp. 277-294.

Aresta, A. (2001). O Professor Luís Gonzaga Gomes e a Divulgação Pedagógica da Cultura Chinesa. Revista de Administração Pública de Macau, 54, pp. 1535-1558.

Aresta, A. (2002). Manuel da Silva Mendes: Professor e Homem de Cultura. Revista de Administração Pública de Macau, 58, pp. 1351-1374.

Aresta, A. (2012). Cinco Figuras do Diálogo Luso-Chinês em Macau. Revista de Administração Pública de Macau, 97, pp. 873-893.

Robertson, I. (2002). A Traveller’s History of Portugal. London: The Armchair Traveller at the bookHaus.

Aresta, A. (Ed.) (1996). A Instrução Pública em Macau. Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Barata, A. (1999). O Ensino em Macau (1572-1979) . Macau: Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.

Guedes, J. and Machado, J.S. (1998). Duas Instituições Macaenses. Macau: Associação Promotora de Instrução Macaense.

更新日期:2025/03/31

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)