右為汪慵叟詠澳門西灣詩也。其註釋云:“南灣與媽閣,山徑阻閡,近年始開鑿通行,地名‘西灣街’。山下潮涌,時有高至盈丈者。”讀此可知從前澳門本無所謂西灣者。根據《香山縣誌》稱:“澳有南北二灣,規圓如鏡,故曰濠鏡,是稱澳焉。”於此亦未聞有言及西灣者。蓋當年南灣與媽閣,正如《澳門雜詩》所載,山徑阻閡,近年始開鑿通行。攷澳葡約於一九一零年間,始將西望洋山及媽閣山,兩山南面山麓之海灘,填築成隄岸馬路。其東端近燒灰爐一段,稱西灣街;其西端近媽閣山一段,稱民國大馬路。事緣葡萄牙本國,適於是時政變,改憲共和,所以即將西灣定名為民國大馬路(Avenida da Republica),以資紀念焉。

據《澳門市街名冊》釋云:

“民國大馬路──由西灣街即燒灰爐斜巷下段起,沿隄邊至媽閣上街即媽閣炮台附近止。在媽閣山之南坡,有一斜巷分為二枝,均與此大馬路相連,且亦屬於此大馬路。

西灣街──由民國大馬路,即燒灰爐斜巷附近起,至羅飛勒前地止。”

查習俗相沿所指之西灣區域,一般皆以東端由竹仔室炮台起,沿隄西行,其中有海環兩個,而至西端之媽閣炮台止。或稱西灣為西環。

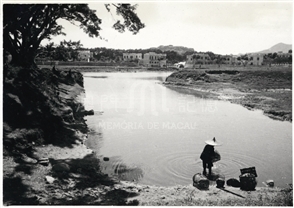

西灣在澳門之南,沿南灣海濱迤西,因灣築隄,背枕西望洋山麓,前臨十字門海面,浪擊隄石,湍激澎涯,波濤萬頃,氣象萬千,極饒景緻。昔澳中雪社諸子,有《西灣觀濤》詩,如黃沛功之五言云:

“吐納魚龍氣,源頭東海來,西灣一片月,盪作金銀台。”

“遠望疑煙生,陡起如雲矗;打上山樹巔,隨風散珠玉。”

七言詩中,劉草衣有云:

“倚樹吟殘夕照西,一灣新漲綠淒迷。浪花飛起三千尺,卻捲春雲貼水低。”

“前度通詞意未忘,伊人宛在水中央。無端吹皺春波綠,不許螺鬟照晚妝。”

深哲士之二首云:“雷喧雪濺浪花高,日日灣頭有怒濤;鐵弩三千沉霸氣,江山如夢幾英豪。”

“拍岸驚濤樹杪過,靈胥白馬戰較鼉。澄清攬戀平生志,滄海橫流感慨多。”周佩賢詩曰:“首夏風光忽轉常。漫天雲冷水湯湯。浪花開到隄邊樹,一望濛濛盡帶霜。”

趙連城之七絕云:“風入西灣景最奇,拍隄波浪散銀絲。浪花不識高飛苦,飛到沿隄百尺枝。”

馮秋雪二首云:“西灣風物落吟邊,雪浪銀濤最可憐;清白豈終隄下水,今番高過綠榕巔。”

“零雨絲絲日向西,拍天波浪欲吞隄。何因借得錢王弩,射到潮頭肯自低。”

蓋西灣隄岸,正處於河海交流要衝,右有西江水滚滚而下,左有九洲洋滔滔而來,苟遇風起水湧,則每每浪高覆樹,其淋灕景象,已被雪社詩人細緻刻劃矣。

西灣西端,有一古堡,名“媽閣炮台”,葡稱“Forte de Barra”,即“澳門紀略”所稱:“娘嫣角炮台,在西望洋下,炮二十有六。”《香山縣誌》又謂:“娘嫣角炮台,列炮二十五,銅具十二,餘鐵。”

西文《澳門三百年史Macau Three Hundred Years Ago》,當述及該古堡云:

“此堡險踞澳城入口河道,古名聖戴鴉高炮台(S. Tiago)。面積縱一百五十步,橫五十五步,形成一個閱台,離海面三十英尺。炮台牆基厚二十八指尺,牆頂厚十七指尺,而其欄高,只不過離台面三指尺,高不能禦人,或炮,惟適應鎗戰用也。堡中有石池,可貯水三千墩。背後營房,駐兵六十人,一隊長率領之。地平下有軍械糧食貯藏庫。一圍牆將炮台與營房連系,約距十五步,便是海濱牒壘,佈置重炮,以握守中國廟宇媽閣之通道云。”

以上皆為古籍對媽閣炮台之紀戰。查該古堡建於公元一六二二年前。澳葡築此,以防禦澳城之入口水道也。但今時軍事進步,古之炮台碉堡,已失去戰鬥時之重要性,被時代淘汰矣。媽閣炮台亦然。所以現在之西灣馬路,可以橫貫炮台而過。且當局於台前遍置石椅,植樹蒔花,以供遊人憩息,或綸絲垂釣,竟視同風景區焉。

西灣西端,媽閣山麓之古堡牆內,又有一小天主教堂。建自一六二二年前,廣不盈丈,深十餘尺,門面簡樸,階前促,尖頂不高,為澳中天主教堂之最小者。年中只開放一次,俾教徒參拜,餘日均封閉,因其處於軍事防地中也。其堂號聖戴鴉高堂(Chapel de S. Tiago),所以媽閣炮台亦因其名而又稱聖戴鴉高炮台焉。

西灣中段,有一所防癌病院,迺紀念葡國教師喇拉利士者,葡文名為(Pavibao Lara Reis)。查喇拉利士迺葡萄牙人,初由本國來澳,視察航空,後以澳地無可用武,迺改任教育,在本澳利宵中學擔任美術教師之職。因其人擅美術,尤愛中國藝術,所以在其所居之西灣別墅中,一切陳設皆為中國式傢具,且愛交中國文人,惜其病染肝癌,卒於一九四九年病逝澳寓。因其在澳原屬鰥居無偶,又乏兒女,故其臨死遺囑,願將其所居之西灣別墅,捐作防癌病院,以利世之與同病者,意至善也。現在該院交由仁慈堂負責管理,敦請醫生主持醫務,房舍雖少,但環境清幽,為澳門唯一之癌病療養所也。

西灣之媽閣山最高峰處,昔日汎美航空站曾於此築一氣象台。但自從汎美客機停航澳門後,當局遂將該處改為軍事哨崗矣。據《澳門市街名冊》稱:“媽閣山,山頂有軍事哨崗,東北斜坡有總督私邸。”

在西望洋山與媽閣山之間,即聖珊澤馬路口,有澳葡總督私邸在焉。據《澳門市街名冊》稱:“聖珊澤馬路,本省總督私邸在該馬路,俗稱竹仔室兵頭住家云。”

攷古時澳葡兵頭,原擇居於二龍喉側之兵頭花園內者。嗣因舊日草澤荒蕪,虐蚊太多,迺遷居於南灣兵頭行。繼以兵頭行改充澳督行政公署,故另擇環境幽美之西灣山上,特築精舍,作為總督私邸焉。今該邸為二層洋樓,四週花圃,背山面海,居高臨下。階前露台,可俯瞰西灣全隄,旖旎洋場,風光別緻。

蓋西灣風光。靡論在晨曦月夜,俱足引人入勝者。曾記百尺樓主繆君侶有《夏初早遊西灣》之五言一律云:

“流水隨灣轉,飛花著地殘。服綿方覺熱,衣葛又生寒;林鳥啼初日,潮兒戲淺灘。微風吹過處,猶足起波瀾。”

又昔日崇實校長梁彥明有《偕友夜遊西灣》之七言古詩云:

“澳中清士馮周梁,聯袂遨遊意與狂。時維首夏多梅雨,人間火宅盡生涼;蒼茫領略西灣景,聽罷濤聲看電影。阿香作態示威靈,霹靂頻頻起南嶺,漫漫黑夜誰與俱?惟我三人步復趨。魚龍出沒海之角,雙眸千里窮冥邈,衣襟雨濕何淋灕。手挽銀河清斯濯,風起水湧浪排山,潮流澎湃似時艱!乾坤整頓待何日?匹夫有責恥投閒,濠江溷跡將廿載,歲月蹉跎鬢漸斑!蒼生苦陷滔溺深。力挽狂瀾仗婆心,社會混濁有如風雨惡,浪捲波翻起蛟鱷。弱肉強食說天演,螳螂捕蟬飽黃雀。我生不辰拼與戰,安忍坐視任侵略?吾懷如此人亦然,相期努力勵仔肩。久雨望睛亂望治,默祝天心如人意。噫!吁!嘻!嘻!西灣遊遍復南灣,世外桃源屬此間。”

西灣東端,西望洋山下,竹仔室炮台在焉。竹仔室炮台,處於南灣與西灣之間,為兩灣之分界處。該古炮台,前章“南灣”已詳言及。因其缺乏軍事作用,久已廢置。其與媽閣炮台,分踞西灣東西兩端,斜陽古堡,同是淪為西灣風景之點綴物耳!

峰景酒店,昔日原稱竹仔室酒店,在竹仔室炮台之上,洋樓畫閣,高峙於兩灣之間,美景當前,風光佔盡,迺澳中住處也。其下石壁,嘗題有擘窠之葡文 (Bela Vista),義即美麗風景也。

誠然,西灣風景,美灣怡人,雖風雨晦睛,俱足欣賞,澳中騷客,為之寫過不少詩篇,如冰雪女士之《西灣遇雨》詩二首云:

“蜿蜒隄樹碧參差,櫛雨梳風景亦奇。一片玄云頭上過,今番真是雨催詩。”

“隄邊一霎無情雨,滄海橫流捲地來。幸有綠榕張翠幕,不然人作水中鯛。”

又如宇雪女士之《夏雨乍晴晚步西灣》詩一首云:

“驟雨狂風又乍晴,是隄車寂冷逾清;南灣何似西灣好,新水粼粼嚙石生。”

又如秋雪之《雨夕出西灣》之五言絕句二首云:

“雨入西隄迥,憑闌世欲忘。人間千萬意,誰及雨絲長。

靜到無人到,西灣風雨秋。可堪在睛日,俗客滿隄頭。”

西灣地勢,兩環曲水,宛似雙眉;十里長隄,獨居一面,遠離市井,唯見蛋艇漁罾;近水樓台,都是豪門巨宅。綠榕載道,長蔭遊人;朱椅間陳,聊息過客。道傍球場張網,時見玩侶雙雙;海濱汽車飛馳,反覺御者逐逐;何如安步?大可散心。

清晨來此散步者,可以吸海風而曝陽光,極目煙波,看不盡風帆沙鳥;薄暮來此散步者,可以揖落霞而履明月,寄情江畔,數不盡漁火隄燈。似此清靜整潔之好去處,誠澳中最佳之風景區也。

今試將文人對西灣之歌詠,聊錄一二,以見一斑。

馮秋雪之《西灣即景》七言絕句云:

“不曾日日到灣前,誰信風光景萬千。最是半珪明月上,晚霞低向水邊眠。”

梁彥明之《西灣觀魚》七言絕句云:

“風風雨雨過隄西,萬頃洪濤壓網低。逐隊銀鱗漁顧樂,秋涼肥透小鱒鱗。”馮印雪之《辛酉中秋西灣玩月》五言古詩一首云:

“碧落懸飛鏡,海天任橫恣。初迺籠薄雲,須叟已消澌。湯湯一江水,月色佈其媚。遼迥足遊目,景物孕幽異。微波碎金塊,片帆渡鷺翅。遠山如美女,婉嫻臨流巋。偃坐隄上石,玩賞真無忌。衆皆趨喧鬧,我獨蒞此地。嗜好殊酸鹹,炎涼區胸次。幾歲幾中秋,詩篇屈指記。哀樂不猶人,圓缺示天意。搶攘一世間,譬彼響擿埴。蹉跌本司空,奈何境役志。曷若抱月終,不事問榮椊。水風夜傾洞,肅然逗回思。踉蹡踏月歸,通衢警歌吹。”

關聯資料

更新日期:2019/01/15

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)