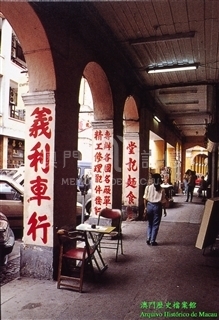

民國七年(1918年1月1日-1918年12月31日)本年,澳門政府把新馬路西段的彎曲小巷拉直,把東段龍嵩街口與大廟頂之間的山岡挖平打通,由議事亭前地向三角亭一路拆毀老屋,其中包括當時位於亞美打利卑盧馬路和南灣街交匯處的富商林連的大宅,直達南灣海濱,修建成一條筆直的馬路,時稱“新馬路”。此前,新馬路只有議事亭西邊由議事亭通往營地街“大鵬巷”和由爐石塘通往西岸的“賦梅里”(Beco dos Barbeiros)。新馬路開通後,澳門政府把議事亭前至西端海旁路口命名為亞美打利卑盧大馬路(Avenida Almeida Ribeiro),而把議事亭前至南灣東端路口稱為美副將大馬路(Avenida Coronel Mesquita)。一路雙名,頗為不便,後統稱為亞美打利卑盧大馬路,而將望廈普濟禪院前的新闢馬路命名為美副將大馬路。[1]

[1]李鵬翥《澳門古今》,第10頁及第77-78頁。

關聯資料

更新日期:2019/01/15

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)