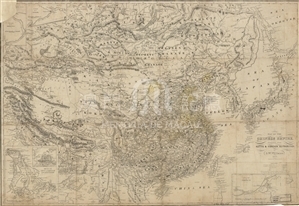

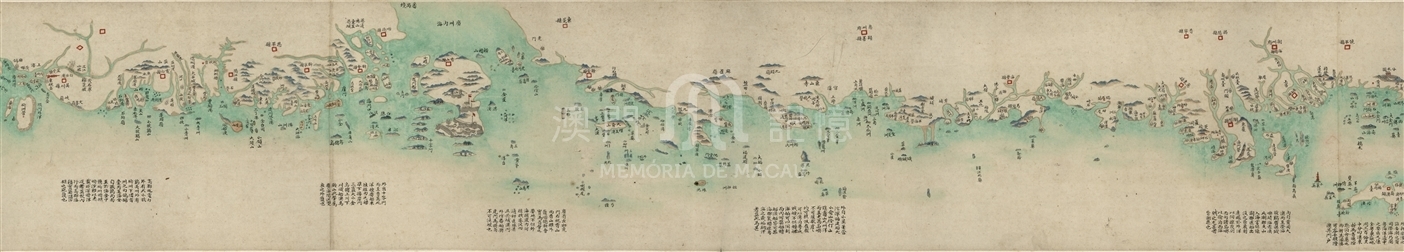

意大利耶穌會士衛匡國於1643年來到中國,親身經歷了明清王朝更替的動蕩歲月。衛匡國在中國期間,刻意搜集包括地圖在內的中文地理著作。1650年,衛匡國從中國啓程返回歐洲。在漫長的旅途中,他對自己所搜集的資料進行了整理,編成一部中國地圖集。衛匡國於1653年回到歐洲後,曾專程趕往荷蘭的阿姆斯特丹,會見地圖出版家布勞(Joannis Blaeu),商議出版這部中國地圖集。1655年,衛匡國編繪的地圖集被定名爲《中國新圖集》(Novus Atlas Sinensis),由布勞用拉丁文出版。《中國新圖集》爲大開本圖集(32.5×50cm),製作精美。第一版共有中國總圖一幅,分省地圖15幅,最後一幅是朝鮮半島及日本地圖。衛匡國的《中國新圖集》是第一部在歐洲正式出版的中國地圖集,具有里程碑式的意義,後人甚至將衛匡國譽爲“中國地理學之父”。這部地圖後來還被譯成法文、西班牙文、德文等多種文字,在歐洲産生了深遠的影響。這裏選取的是《中國新圖集》中的中國全圖。與此前歐洲人繪製的中國地圖相比,衛匡國的這幅中國全圖顯然更加準確了。特別是比較正確地畫出了遼東半島、山東半島以及蜿蜒曲折的中國海岸線。海南島、台灣島的位置也接近實際地理。從這幅地圖中可以看出,當時以衛匡國爲代表的歐洲人對中國沿海的認識要遠遠勝於對中國內地的認識、對中國南方的認識要遠遠勝於對中國北方的認識。

本圖複製自哈佛大學圖書館地圖部館藏《中國新圖集》(Novus Atlas Sinensis),1655年版(MA 17.60.6 pf)

參考文獻:

[1]Martini, M., & Bertuccioli, G. (2002). Novus atlas Sinensis. Trento: Università degli Studi di Trento.

[2]. Mungello, D. E. (1985). Curious land: Jesuit accommodation and the origins of sinology (pp. 116-124). Stuttgart: F. Steiner.

[3]. 張西平等. (2012). 把中國介紹給世界: 衛匡國研究. 上海: 華東師範大學出版社.

關聯資料

更新日期:2019/11/15

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)