關聯資料

更新日期:2019/11/16

更新日期:2019/11/16

原本處於“天主城”以外的東望洋山,從1889年的城市圖可見,當時山上只有東望洋炮台及燈塔,山腰設有火藥庫及白頭墳場,由於遠離市區,隨著城市的發展,東望洋山在20世紀初成為葡人選擇興建大宅的地方,並逐漸發展成為澳門半島新的“半山區”。

東望洋山的三座20世紀初大宅

下環街市所在地,是百餘年前澳門的一處風景名勝──澳門新花園。在下環街一帶填海後,荷蘭東印度公司將河邊新街至下環街之間的新填地買下,建成一個新的街區,在街區開設一個大型花園。園內遍植南洋奇花異果,飼養多種猿猴雀鳥,儼然一個亞熱帶動植物園。這裡清雅優美,花木繁茂,每逢風和日麗,中外人士來此遊園賞景。園門設在下環街口處,古羅馬式門樓,配以鑄鐵閘門,氣派非凡。後來成為了澳門土生富商李加祿(João Lecaroz)產業。

澳門街市:下環街市

松山馬路四號具歐陸風格的古老大宅,經過重修擴建後,搖身一變,成為聯合國大學國際軟件技術研究所,不僅保存了建築文物,還煥發了青春光彩,發展電腦軟件科技。這座古雅建築,在山坡綠樹環抱中,庭園綠草如茵,環境幽靜,是科研好地方,它與原寶血女修院及嶺南中學兩座典雅的古舊建築相對,高低錯落,互相媲美。據介紹,這座建築物原是施利華•文第士的住宅,已有七十多年歷史。一九三零年,文第士逝世後,大宅空置了一個時期,其後用途數易,曾作為修女宿舍、護士學校、政府診所、衛生司藥物事務中心;業權也先轉讓給瑪利亞、方濟各修會,後為澳府收購。這所大宅自建成至一九九七年,外貌依然,至一九九八年四月,改為聯合國大學國際軟件技術研究所,由澳門基金會斥資三千萬元將它重建,除了內部間格完全改動,適合實際需要外,還擴建了東、北兩翼,增加實用空間,面積由原來六百多平方米增至二千三百多平方米,而增建部份也和原來建築風格協調,外觀顯得更宏偉,內設辦公室、研究敎學室、會議室、圖書室、文娛室等,供研究人員應用,培養電腦軟件技術專才。原業主文第士一八七六年在葡出生,一九零一年來澳,一九三零年逝世。在澳期間,擔任葡文中學敎師,他喜愛中國藝術,收藏不少國畫、石灣陶瓷等藝術品。這批藝術品後由政府收購,藏於賈梅士博物館,今轉為澳門藝術博物館藏品。

古宅煥發青春光彩

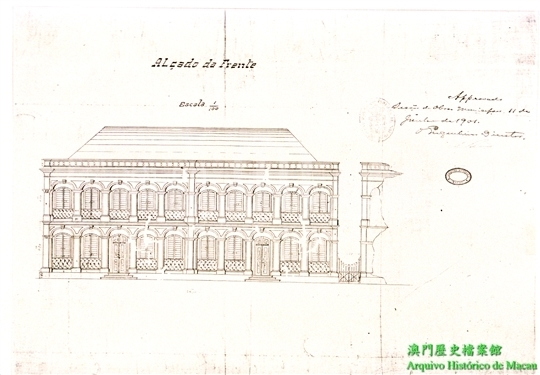

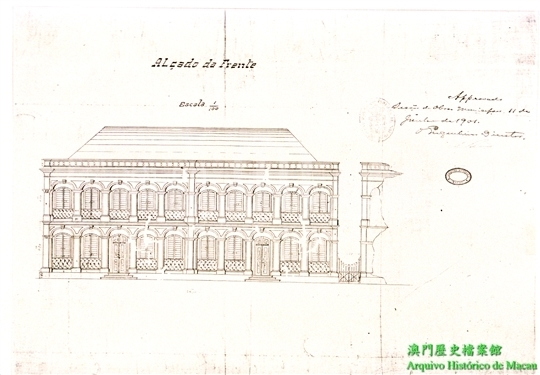

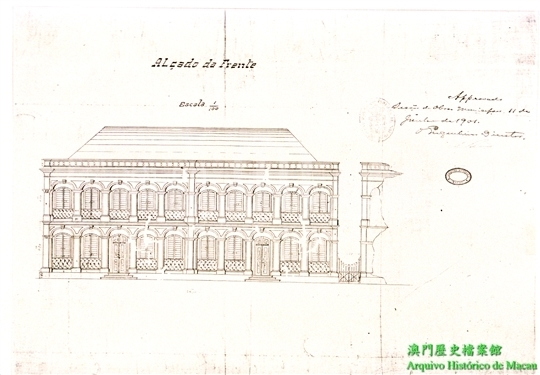

翻開一九八一年出版的圖刊《澳門建築文物》,看到崗頂鮮花別墅的古老建築,今在聖若瑟修院範圍內,站在崗頂側門外,被圍牆及花木遮擋視線,很難看到它的面貌。這座別墅一般被呼為“花村”,是葡萄牙式花園洋房,與松山永樂村(今嶺南中學校舍)及白宮(今澳門金融管理局),同是二十世紀初葉澳門三座類似的著名的歷史性建築物。花村建築古樸,樓高兩層,地台高築,門前有數級石階,正面門窗呈拱形,左右兩翼凹下對稱,典雅華貴;四周環繞寬廣的大花園,花木繁茂,有抽水井、涼棚花架、噴水池及石檯石櫈,環境優美,是當年美麗的豪宅之一,與白宮、永樂村都建在高崗上,遙遙相對,互為比美。花村業主原是當年澳門土生葡人富豪阿都•巴士度,在香港股票市場獲大利,增加財富。一九一八年,他向聖奧斯定修院購買該院在崗頂佔有的三千五百多平方米土地,聘請工程師馬克斯•利馬負責設計,建成具有南歐風格的花村花園洋房,居高臨下(當年崗下樓房矮小),可遠眺南灣海景。一九三五年,巴士度病逝,花村易主,為耶穌會購作修士休憩場所。聖若瑟修院年前曾經大修,花村舊建築保持原貌,在新舊建築物之間,仍保存螺旋形石樓梯、葡式水井、井架,像數百年前的南歐民居庭院,幽雅恬靜。

花村建築南歐風格

澳門雖無正式意義上的區域劃分,但坊間有着“馬黑祐”區的說法,指的是馬場、黑沙環和祐漢區。該區原只有黑沙環及馬場,曾是賽馬用地及農地,70年代因城市發展需要進行了小規模的填海工程,發展成住宅區。及後,澳門首個大型屋苑——祐漢新邨在此地落成,“祐漢區”亦開始為市民所熟悉,而區中的祐漢市政綜合體及祐漢街市公園,因祐漢新邨而得名。

澳門街市:祐漢街市

澳門藝術博物館是澳門文化中心的一個組成部份,一九九九年三月十九日揭幕。該館最初由澳門民政總署管理[現已改由澳門特區政府文化局管理],總面積逾萬平方米,其中展覽面積佔四千平方米,是本澳最大的藝術展出空間。藝術館樓高五層,內有五個展覽館,包括中國書畫館、中國陶瓷館,歷史繪畫館及兩個專題展覽館;此外,還有圖書館、會議廳、商店及餐廳等。展館地方寬敞,環境寧靜,觀眾可以乘升降機至五樓,舒適地觀賞各種展品,然後逐層而下,是一種美的享受。藝術館藏品三千多件,其中二千多件屬原賈梅士博物館,餘為民政總署近年徵集、購買的。藏品包括書畫作品、陶塑、銅器、水晶、木器、印章、印譜、西洋藝術及現代藝術作品、攝影等珍貴藝術品。其中石灣陶塑約有三百件,自從賈梅士博物館白鴿巢前地館址易手後,藏品被收藏多年,而今在藝術館重見天日,讓公眾觀賞,令人欣慰。開館之初,以不同的主題安排展出有“廣東名家繪畫”、“石灣陶瓷”、“史密羅夫筆下的澳門”、“歷史繪畫”及“千面舞台”,內容豐富,各有特色。由於藏品不少,今後將陸續更換展覽。 藝術館負責人公開表示,該館本是收集、保存、整理、研究本地文物,發揮傳播文化藝術的功能。開館以來,陸續舉辦各種大型藝術展覽,有國際性、地區性及本土性,發展多元化活動,满足不同層次及文化口味的觀眾需要。為推廣藝術教育,還經常舉辦工作坊、專題講座、電影放映會及兒童繪畫班等。一個藝術館不單只有宏偉的外觀,還應有豐富的內涵,顯示澳門歷史文化藝術色彩。

澳門藝術博物館

行經南灣近燒灰爐前地,見到路中心一座已失去作用的水警更亭,成了海岸線變遷的標誌。它原建在堤邊,因興建南灣人工湖,填海成陸,開闢馬路,已遠離海岸,今仍保留原來的堤基及更亭,也好作滄海桑田的見證。更亭供水警駐守,禦防風雨,監視海岸情況。它是磚石結構,呈四方形,三面有玻璃窗,亭蓋下有小巧簷托和頂上嵌圓球裝飾,典雅古樸。這種更亭遍設本澳和離島海邊,而今,雖然海岸線變遷,有些更亭已遠離岸邊,失去原來作用,但有歷史及旅遊價值。更亭最早用簡單木板搭建,經不起長期日曬雨淋侵蝕,容易損壞,尤其是颱風吹襲時,常會發生倒塌意外,後來改建磚石更亭,估計已有數十年歷史了。數年前,因本澳沿岸填海成陸,地形變化,有關方面重新設置更亭,如現時的南灣人工湖邊,便增建新更亭。新更亭採用不鏽鋼材料建成,呈六角形,亭頂安裝球狀物裝飾,每面均有玻璃窗。這種更亭設置靈活,只要在預定位置鋪設三合土基礎底座,便可將更亭安設其上,四周加上螺絲固定位置便可;如海岸線改變,更亭又可隨需要而整座遷移,不像磚石結構更亭需要拆卸重建。現時在本澳和路氹沿岸擬設新更亭卅多座,大部份在離島,只有九座在本澳半島。

水警更亭

尊敬的“澳門記憶”會員,您好!

感謝您長期以來對“澳門記憶”文史網的支持與信任。為持續優化會員服務品質與保障會員權益,本網站將自2025年4月28日起正式實施新版的《服務條款》。敬請各位會員詳閱修訂後之條款,有關內容可於以下查閱:

您已詳細閱讀並同意接受該等《服務條款》修訂內容。

若您對本次更新有任何疑問,歡迎隨時與我們聯繫。

感謝您一如既往的支持與信任,“澳門記憶”文史網將持續為您提供更安心、便捷的會員服務。

“澳門記憶”文史網 敬啟

發布日期:2025年4月28日

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)