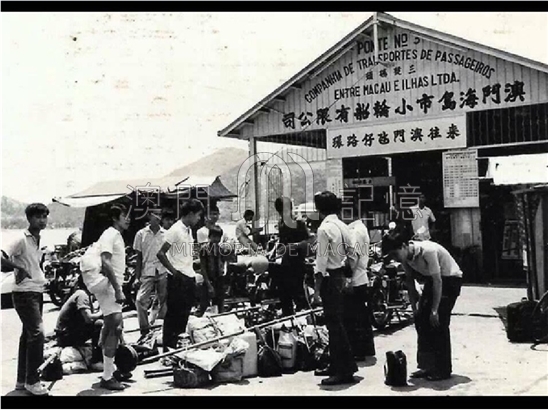

圖爲澳巴前身公司“澳門海島市小輪船有限公司”的碼頭,乘客正整理行李準備上船。

關聯資料

更新日期:2020/05/31

圖爲澳巴前身公司“澳門海島市小輪船有限公司”的碼頭,乘客正整理行李準備上船。

更新日期:2020/05/31

光緒十八年(1892年1月30日─1893年2月16日)9月29日,媽閣碼頭工程竣工。該工程於1891年年初動工,僅花一年零幾個月時間,碼頭及其附屬設施均已全部完工。葡萄牙國王卡洛斯一世(Carlos I)頒佈敕令,將新建媽閣碼頭命名為“唐‧卡洛斯一世國王碼頭”。施華:《澳門政府船塢:造船和修船100年》,第19頁。

媽閣碼頭工程竣工

民國四年(1915年1月1日─1915年12月31日)4月,為滿足澳門政府各部門及海洋貿易的需要,港務局批准將政府船塢遷至沙梨頭碼頭旁。至7月,港務局長鱸些喇再次就遷址問題向港口管理委員會提交報告,同時建議緊急徵用碼頭,並租用青洲修道院房產,以設立辦公室和存放疏浚工程所需要的物資。但因港口工程與港務局之間關係緊張,最終不了了之。施華:《澳門政府船塢:造船和修船100年》,第28頁。

政府船塢遷至沙梨頭碼頭旁

民國五年(1916年1月1日─1916年12月31日)5月25日,澳門政府在對面山(灣仔)興建一石橋、船塢及船廠。澳門歷史檔案館藏民政管理檔,第134號卷宗,第S-C號文件,轉引自施白蒂:《澳門編年史:20世紀(1900──1949)》,第93頁。

澳門政府在灣仔興建石橋

民國十年(1921年1月1日─1921年12月31日),內港浚港工程連接陸路東西兩旁之填築完成,並建以堤岸,以備民船和小輪船灣泊;又辟建船廠,為民船裝造修理之所。從前因青洲海灣泥淤,愈積愈淺,船隻逐漸退泊灣仔。現建船塢,各船又復回青洲海灣。《中華民國十年拱北口華洋貿易情形論略》(1922年2月21日),載莫世祥等編譯:《近代拱北海關報告匯編(1887─1946)》,第334頁。

內港浚港工程竣工

由新馬路起至新填巷止的一段路,是營地大街的延續,也是這條街最寬闊的路段,店舖毗連,商業興旺,闢有小休憩區,設置椅櫈及植樹,讓居民及途人閒坐休息。這裡往昔稱為“橋仔頭”,為船艇寄碇處。但今從環境來看,該處屬市中心地帶,遠離海岸,原來怎會是“橋仔頭”? 追源溯始,也略知澳門半島地形變化。往昔“橋仔頭”附近一帶屬北灣,堤岸是半彎形,海岸線由媽閣起,沿下環、司打口、橋仔頭、蘆石塘(即爐石塘,今名庇山耶街)而至沙欄仔,皆為海浸之地,沿灣設有系列水口,如桔仔圍水口、吉慶里水口、十八間水口等,在古地圖上仍註有這些水口名稱。所謂“水口”,與“橋仔頭”一樣,皆為渡頭,船艇停泊,方便貨運及旅客上落。往昔紅窗門關卡在今紅窗門街與天通街交界附近,由中國汛兵駐守,下臨“橋仔頭”海邊。一八六八年,澳門有關方面將北灣填海成陸,由彎形改成直線之堤岸,在新填地上築路建屋,不要説“橋仔頭”湮沒,而各水口也蕩然無存,有些只剩下十八間[即商人巷]、桔仔圍、吉慶里作街名,環境大變。其實,這一帶之地形變化,可從街名追尋舊跡,如新填巷、新埗頭街、木橋街、快艇頭街……也可以想像當年這一帶仍是海浸之地,可作歷史佐證。“橋仔頭”雖不是街名,三四十年前[約1960-1970年代],從老居民説話中仍會聽到,而今已鮮有人提及了。

“橋仔頭”地名追溯

光緒七年(1881年1月30日─1882年2月17日)3月4日,澳門大業主米格爾‧施理華在內港建造碼頭和填海工程竣工。該工程於1877年批准施理華承建。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第222頁;Jorge Forjaz, Famílias Macaenses, Vol. 2, p. 776.

在內港建造碼頭和填海工程竣工

光緒九年(1883年2月8日─1884年1月27日)9月16日,從里斯本來的公共工務部工程師囉利囉(Adolfo Ferreira de Loureiro)少校抵達澳門。其任務為研究起草一份關於澳門港口狀況及需要的報告。據1865年至1881年的一份統計資料,內港堆積的沉積物形成的淤塞層已達1. 25米厚,當澳門的經濟需要進一步向海上發展時,情況就越發嚴重。葡國工程師的方案於1884年公佈,但因不具備條件而未實施。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第231頁;王文達:《澳門掌故》,第30頁提到的1883年修改內港填築計畫的工程人員羅利老應即是阿道夫.羅萊路。

公共工務部工程師囉利囉少校抵達澳門

新口岸“長命橋”對老居民來説存有一份懷念,新移民可能不知它在哪裡?從一幀舊照片還可見其面貌。正如“台山”不是山,“長命橋”也不是橋,都是名不副實。所謂“橋”,其實只是一條防波堤,長逾百公尺,由新填海友誼大馬路堤邊直伸向海中心,盡處向左與一橫列的亂石基連接成直角,像巨人似的手臂環抱海面,形成一個避風塘。那是六十多年前(約1940年代)新填海區填海成陸時建築的。由於長期缺乏浚深,沙泥沉積,河床淤淺,鮮見漁船駛入停泊避風,只是偶見三兩小艇在撒網捕魚。防波堤鋪砌平整寬闊,可以讓人漫步向海中心,觀賞海景,起着橋的作用,也許形容其長,於是呼為“長命橋”。長命橋橫臥海面上,海上船隻往還,波浪逐擁,可觀日出日落景色,波光粼粼,景致美好。平時,有不少人到來垂釣,消閒度假;晚上,情侶席地而坐,談情説愛,看海聽浪,富有浪漫氣氛。潮退後,塘內泥坦裸露,有些漁人踏着泥濘捉魚謀生;孩子們則在堤畔捉蟛蜞玩耍。橋盡處設有燈塔,指引船隻夜航;附近建有一座罾棚,吸引遊人觀看捕魚。而今,“長命橋”以東大片海灣已填成陸地,即“新口岸填海區”,高樓林立,道路縱橫,成了澳門新發展區,而“長命橋”也就埋在沙土下(即今商貿城對開海堤邊),湮沒在澳門現代化進程中。從此,“長命橋”這名字已在地圖消失,只存在老居民記憶裡。

“長命橋”舊跡湮沒

澳門地方细小,街道狹窄。隨着城市發展,車輛增加,交通繁忙,人流眾多,只有因地制宜,上架天橋,下挖隧道,才能改善交通擠塞清況。廿多年來,本澳已建設六條隧道,方便行人行車,雖然都很“迷你”,但仍起着一定的作用。最早興建的是氹仔隧道,高四米,長約四十米。為了連貫西北海邊交通,本來可將中間阻隔的炮台仔山丘鏟平,開闢馬路,但為了保存炮台古蹟,於是改挖隧道,建成於一九七四年,既可通車,也可人行。加思欄行人隧道,一九九零年間建成,由南灣花園後新馬路,橫越加思欄馬路,有三道階梯直落新填海區,其間闢設小花圃,佈置假山流水,環境雅致。工程較大的是松山行車隧道,貫穿松山,西接新口岸羅理基博士大馬路,北連二龍喉街,銜接高士德馬路,改善外港與中區一帶交通擠塞情況。這項工程一九八九年二月動工,一九九零年五月竣工通車,全長三百米,寬廿米,雙線行車。羅理基博士大馬路近何賢公園附近,建有立體交叉行車通道,一九九六年建成,疏導松山隧道來往中區及北區車輛,下層為隧道,長二百五十米,寬八米,雙線行車,只准輕型車輛行駛,上層則為巴士、貨車等重型車輛通過。友誼大馬路行人隧道有兩條,其一是一九九六年建成,由何賢公園至皇朝廣場,將兩區連接,兩端均有兩個出入口;其二是二零零一年建成,由葡京酒店側至藝園。由於友誼馬路車輛來往頻密,車速又快,建設隧道,方便行人。關閘行車隧道,一九九七年建成,由何賢紳士馬路通往馬場北大馬路,以免增加關閘廣場關閘前的交通壓力。此外,近年新建的南灣湖廣場行車隧道,也因應交通,延長隧道行車綫。

隧道建設因地制宜

| 時間: | 建國之後(1949-1999年) |

| 地點: | 氹仔島--嘉模堂區 |

| 氹仔柯維納馬路旁 | |

| 氹仔碼頭 | |

| 關鍵字: | 碼頭 |

| 澳門海島市小輪船有限公司 | |

| 澳門公共汽車股份有限公司 | |

| 交通運輸 | |

| 水路交通 | |

| 公共交通 |

| 數位作品提供者: | 澳門公共汽車股份有限公司 |

| 權限範圍: | 澳門公共汽車股份有限公司授權澳門基金會使用。如需使用有關資料,需徵得有關版權實體的同意。 |

| 語種: | 中文 |

| 資料類型: | 圖片 |

| 照片 | |

| 黑白 | |

| 登錄號碼: | p0017852 |

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)