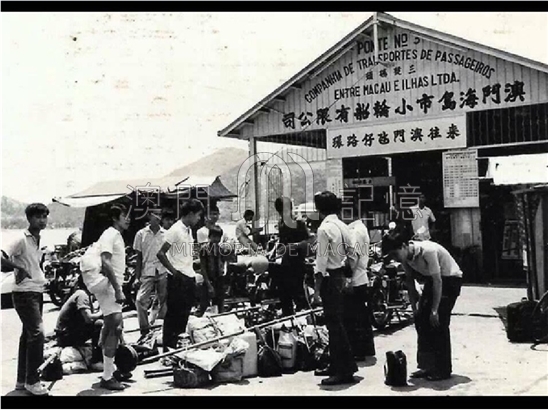

圖爲澳巴前身公司“澳門海島市小輪船有限公司”的碼頭,乘客正整理行李準備上船。

關聯資料

更新日期:2020/05/31

圖爲澳巴前身公司“澳門海島市小輪船有限公司”的碼頭,乘客正整理行李準備上船。

更新日期:2020/05/31

民國十年(1921年1月1日─1921年12月31日),內港浚港工程連接陸路東西兩旁之填築完成,並建以堤岸,以備民船和小輪船灣泊;又辟建船廠,為民船裝造修理之所。從前因青洲海灣泥淤,愈積愈淺,船隻逐漸退泊灣仔。現建船塢,各船又復回青洲海灣。《中華民國十年拱北口華洋貿易情形論略》(1922年2月21日),載莫世祥等編譯:《近代拱北海關報告匯編(1887─1946)》,第334頁。

內港浚港工程竣工

光緒九年(1883年2月8日─1884年1月27日)9月16日,從里斯本來的公共工務部工程師囉利囉(Adolfo Ferreira de Loureiro)少校抵達澳門。其任務為研究起草一份關於澳門港口狀況及需要的報告。據1865年至1881年的一份統計資料,內港堆積的沉積物形成的淤塞層已達1. 25米厚,當澳門的經濟需要進一步向海上發展時,情況就越發嚴重。葡國工程師的方案於1884年公佈,但因不具備條件而未實施。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第231頁;王文達:《澳門掌故》,第30頁提到的1883年修改內港填築計畫的工程人員羅利老應即是阿道夫.羅萊路。

公共工務部工程師囉利囉少校抵達澳門

由新馬路起至新填巷止的一段路,是營地大街的延續,也是這條街最寬闊的路段,店舖毗連,商業興旺,闢有小休憩區,設置椅櫈及植樹,讓居民及途人閒坐休息。這裡往昔稱為“橋仔頭”,為船艇寄碇處。但今從環境來看,該處屬市中心地帶,遠離海岸,原來怎會是“橋仔頭”? 追源溯始,也略知澳門半島地形變化。往昔“橋仔頭”附近一帶屬北灣,堤岸是半彎形,海岸線由媽閣起,沿下環、司打口、橋仔頭、蘆石塘(即爐石塘,今名庇山耶街)而至沙欄仔,皆為海浸之地,沿灣設有系列水口,如桔仔圍水口、吉慶里水口、十八間水口等,在古地圖上仍註有這些水口名稱。所謂“水口”,與“橋仔頭”一樣,皆為渡頭,船艇停泊,方便貨運及旅客上落。往昔紅窗門關卡在今紅窗門街與天通街交界附近,由中國汛兵駐守,下臨“橋仔頭”海邊。一八六八年,澳門有關方面將北灣填海成陸,由彎形改成直線之堤岸,在新填地上築路建屋,不要説“橋仔頭”湮沒,而各水口也蕩然無存,有些只剩下十八間[即商人巷]、桔仔圍、吉慶里作街名,環境大變。其實,這一帶之地形變化,可從街名追尋舊跡,如新填巷、新埗頭街、木橋街、快艇頭街……也可以想像當年這一帶仍是海浸之地,可作歷史佐證。“橋仔頭”雖不是街名,三四十年前[約1960-1970年代],從老居民説話中仍會聽到,而今已鮮有人提及了。

“橋仔頭”地名追溯

民國五年(1916年1月1日─1916年12月31日)5月25日,澳門政府在對面山(灣仔)興建一石橋、船塢及船廠。澳門歷史檔案館藏民政管理檔,第134號卷宗,第S-C號文件,轉引自施白蒂:《澳門編年史:20世紀(1900──1949)》,第93頁。

澳門政府在灣仔興建石橋

民國元年(1912年1月1日-1912年12月31日)7月,澳門疏浚海道港口工程自上年夏興工,於本月正式竣工。其海道以灶氣燈、浮椿為記。10月24日為正式開放航路之日。《中華民國元年拱北口華洋貿易情形論略》(1913年3月28日),載莫世祥等編譯:《近代拱北海關報告匯編(1887-1946)》,第280頁。

澳門疏浚海道港口工程竣工

民國二十一年 (1932年1月1日-1932年12月31日)5月7日,署理總督佩雷拉.馬加良斯 (João Pereira de Magalhães) 批准,授權儲蓄銀行批准一項16萬澳門元的貸款,建造為海事署和工務司船隻服務的斜體船塢,並放置向這些機構求助的私人船隻,並要求澳門船塢應儘快建造船塢以及船台、絞車和鍋爐等。這一工程先是由造船工程師瓦倫特.阿爾梅達上尉負責,後則交船舶機械工程師維吉利奧.科雷亞 (Virgílio Lopes Correia)上尉負責。工程於本年5月15日正式動工,直到 1933年年初才全部完工。斜體船塢總長135米,寬11.2米。 但斜體船塢建成後,一直沒有投入使用,直至1952年8月28日。施華:《澳門政府船塢:造船和修船100年》,第48頁、第51—52頁及第56頁。

署理總督佩雷拉.馬加良斯批准

光緒七年(1881年1月30日─1882年2月17日)3月4日,澳門大業主米格爾‧施理華在內港建造碼頭和填海工程竣工。該工程於1877年批准施理華承建。施白蒂:《澳門編年史:19世紀》,第222頁;Jorge Forjaz, Famílias Macaenses, Vol. 2, p. 776.

在內港建造碼頭和填海工程竣工

本澳路窄車多,交通擠塞,居民嘖有煩言。為了疏導交通,除挖隧道外,還建行人行車天橋,廿多年(約1970-1980年代)來已有卅多條。說起天橋,最早是往昔大賽車期間在賈羅布馬路出現的臨時行人天橋,方便南灣與新口岸行人來往,賽車後即拆卸。有一年,竹搭的天橋因觀眾聚集看賽車,不勝負荷,突然折斷,多人受傷,之後改為鐵架天橋。行人天橋分佈較廣,粗略統計,荷蘭園馬路、東望洋斜巷、賈羅布馬路、約翰四世馬路、火船頭街、漁翁街、何賢紳士馬路、巴波沙馬路、黑沙環馬路、黑沙環海濱公園及氹仔史伯泰海軍將軍馬路、運動場馬路、氹仔機場前,各有一條;友誼大馬路、水坑尾街、罅些喇提督馬路、羅理基博士大馬路及氹仔孫逸仙博士大馬路各有兩條。初建的行人天橋,都要拾級上下,人們怕費時費力,貪圖方便,寧願冒險橫過馬路;後來增加配套設施,設置電動扶手電梯及路欄,吸引行人使用天橋。其中使用率最高的是水坑尾街麥當勞前天橋,而行人稀疏的是黑沙環馬路與馬場海邊馬路的天橋,主要原因選址不當。別具特色的行人天橋是連接大廈而建,如約翰四世馬路的天橋,連接中華廣場和一定好商場。何賢紳士馬路的行人天橋,設有斜坡式路面,是本澳唯一方便坐輪椅的殘疾人士使用的天橋。行車天橋建設,規模較大,佔地較多,耗資甚巨,利用率高,行車暢順。這類天橋分別座落高士德馬路、羅理基博士大馬路、友誼大馬路、罅些喇提督馬路、馬場北大馬路及氹仔機場前等處。從目前交通狀況來看,以後還將會陸續增建天橋,密如蛛網,務求路路暢通無阻,屆時,將成澳門交通特色之一。

蛛網式的城市天橋

| 時間: | 建國之後(1949-1999年) |

| 地點: | 氹仔島--嘉模堂區 |

| 氹仔柯維納馬路旁 | |

| 氹仔碼頭 | |

| 關鍵字: | 碼頭 |

| 澳門海島市小輪船有限公司 | |

| 澳門公共汽車股份有限公司 | |

| 交通運輸 | |

| 水路交通 | |

| 公共交通 |

| 數位作品提供者: | 澳門公共汽車股份有限公司 |

| 權限範圍: | 澳門公共汽車股份有限公司授權澳門基金會使用。如需使用有關資料,需徵得有關版權實體的同意。 |

| 語種: | 中文 |

| 資料類型: | 圖片 |

| 照片 | |

| 黑白 | |

| 登錄號碼: | p0017852 |

使用說明

檢視全站索引

“AND”,為縮小檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “交集”;

“OR”, 為擴大檢索範圍,表示前後搜索項之間的 “聯集”;

“NOT”,為排除不相關的檢索範圍 ,“AND NOT”表示第二個搜索項,在檢索範圍將被排除。

已經有澳門記憶帳號了? 登入

留言

留言( 0 人參與, 0 條留言):期待您提供史料和真實故事,共同填補歷史空白!(150字以內)